做性教育经常炸号,我患上了一种应激性恐惧

作者 / 时青言

1

我和“性教育”打交道应该有四年多的时间,在创业的四年间,遇见最头疼的问题就是炸号,起初,在号没炸时,都会产生很强的担忧,我会想:“自己辛辛苦苦做的号,未来有一天可能被炸,那我现在努力的意义是什么?”想着想着,我就会摆烂一会儿。

等到真正遇见“炸号”那一天,我又开始进入严重的自我怀疑状态,我会有一种从现实世界中将自己抽离出来的魔幻感,我在想:“我是谁?我在干什么?咋那么滑稽,做这些幼稚的事情,有意义吗?”

截至目前,阿杏乐园1000多粉丝的公号永远消失,随后杏乐园1万多粉丝的公号也永远消失,新扶起来的主号杏乐园pro现在还在小黑屋里被关着,除了这些,还有一些其他平台也炸号过。

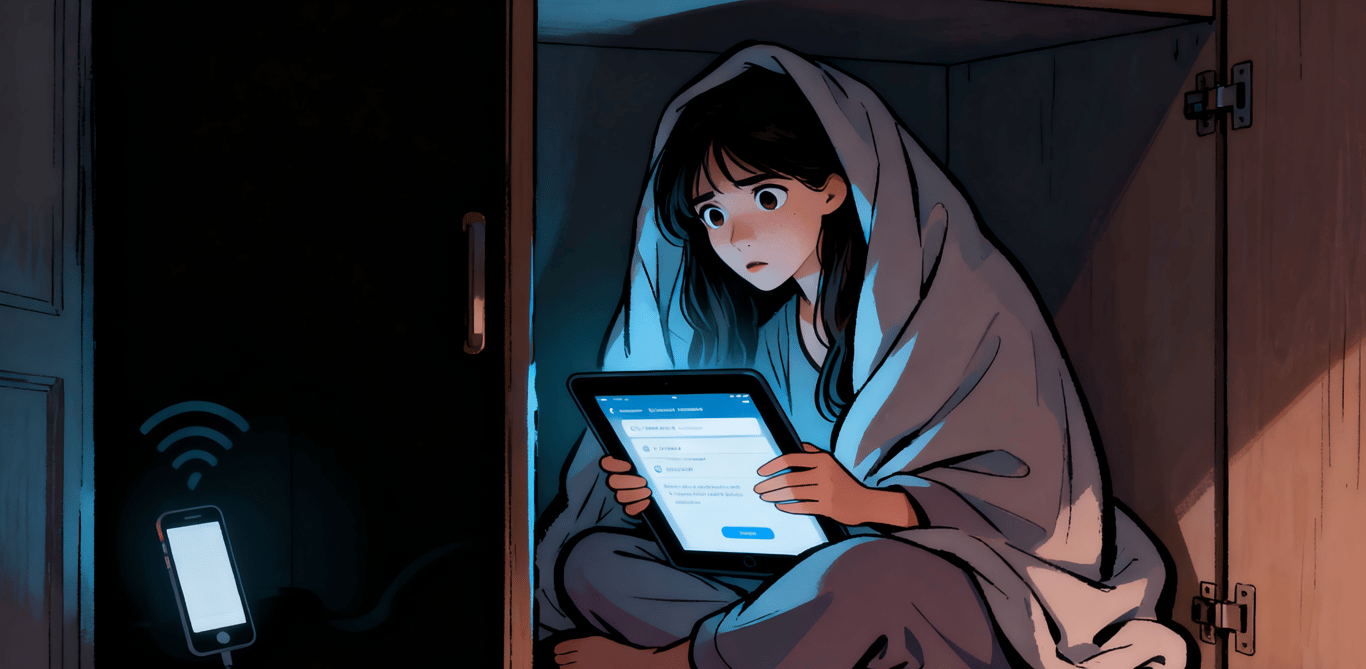

在最终炸号之前,一般会收到一些违规通知。很长一段时间以来,我都特别害怕各个平台通知栏中出现小红点或红色数字,因为那意味着大概率我可能收到一条违规通知,被处罚的严重程度不等。

拿抖音举例,每次视频播放量跑到上万的时候,我都会心里一惊,一方面我对涨粉这个事情表现出高兴,但另一方面我又担忧视频被挂掉,危及账号。以我对这个平台的了解,同样的内容,流量不高时,没啥事,一旦流量短时间内冲得很高,就会介入特别严格的人工审查。

审核员本着“宁可错杀1千,不可放过1个”的心态做事,属于常规的性教育科普内容也会被冠上“色情与低俗”的标签。辛辛苦苦做了一天视频,最后看着它被“阉割”掉,心里别提多难受。

这只是一个视频所带来的冲击,那大家想想账号被炸时该有多心疼,像是丢了孩子一样茫然不知所措,时间久了,内心深处也会生出一种非常强烈的不安感。

2

写文章的这天早上,刚醒来时,发现杏乐园微信号被迫下线,我内心立马咯噔一声,比起各个平台炸号,我更怕微信号被彻底限制,那上边可是积累了数千个私域粉丝。就觉着如果它没了,这么多年的辛苦都付诸东流一样。

我依据平台要求,认真看过视频,再答题,那个微信号最终恢复正常,但我仍旧心有余悸,陷入一种严重的内耗与抑郁的情绪之中,深深的不安感再次袭来。

即便过去这么多年,我依然没能让自己平静地对待“炸号”之事,反而衍生出一种应激性恐惧的心理。

有人可能会说,那你就小心一点,努力在夹缝中生存。一直以来,我都是这样做的,但这个夹缝似乎也变得越来越小,这是我这几年在性教育领域创业的深刻感受。

当我看见同行炸号时,我并没有一丝一毫的窃喜之情,“你看,他没扛住,我还是更老成一些,能坚持下去。”我没有这样的幸灾乐祸,我产生同样担忧的感觉。最可怕的是看见大V炸号,这就更难过了,不安感马上从空气中弥漫过来。

大V是什么样的存在呢?他们算是这个行业的风向标。大V在行业内摸爬滚打很多年,对各个平台的审核规则也相对了解得更清楚,还有专门做内容的人员。

我关注的一个算是性教育行业头部企业的公号已经被炸一个,另外一个被关小黑屋一个月,貌似刚放出来又被关进去很久,我没看见他们再起新的公号。

那么大的公号出问题,收入应该会减少很多,我特别好奇他们团队后续是怎么灵活应变存活下来的。

我的号还算是小的,有的几十万粉丝的号说炸就炸。当然也有一些行内人比较坚持,永远有精力和信念起新号,重头再来。

3

在我们这个环境里,性教育这个赛道非常不好做,经常是埋头苦干做着做着,抬头看一眼,发现很多同行已经消失不见。

有时候,我感觉自己像是一个在黑暗中举着火把、缓慢前行的人,异常孤独与艰辛。当我陷入内耗情绪时,我开始找朋友聊天,我问:“有什么办法,能让我面对频繁被封,还能淡然处之吗?”

朋友说:“得修炼吧,慢慢就免疫了,学学苏轼,一直被贬,心胸那么豁达,遇事那么洒脱。”我曾到过苏轼被贬之地旅游过,了解过他的生平,他的确是十分洒脱的一个人,不然也写不出“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕,一蓑烟雨任平生!”这样的诗词。

但和几个朋友聊了会儿,依然没能化解我的内耗情绪。偶然间,我看到一个采访阿朵的视频,她在视频说的一段话特别点醒我。

她说:“负面的问题正面思考,全部的事情都去接纳吧。像农民一样,你能保证你种下去的所有种子都能全部发芽吗?即便发芽,你能保证它们都能茁壮成长吗?能不被虫子吃吗?你必须要和虫子做斗争!”

在我们的生活中存在两类事情,一类是可控的,一类是不可控的。有些事情自己能决定,有些不可抗力的事情自己控制不了,为后者内耗就不值得。

随即,我又想起推石头上山的西西弗斯,他不断重复推巨石上山的过程,石头到山顶会自动再滚到山底,他再跑回山底继续向上推石头,这就是他的一生。

很多人解读这一故事时,都会说西西弗斯是在做一种苦役,可我突然在想“他会不会也是幸福的”。起码他的人生是有锚点的,在推石头的过程中,他能非常明晰地感受到存在,感受活着。在现代社会中,很多人连那颗巨石都没有,双脚漂浮在半空,不知去向哪里。

如何面对“失去”还能有平淡之心呢?我觉着是要换一个视角来看。

首先,我们要明白,我们赤裸来,又赤裸走,没有什么外物是真正属于我们的。

其次,在失去之前,你和那个“东西”相处的过程中,其实已经获得很多,就像“孩子”总归要离父母越来越远,这样他才能成长为一个独立的人格,我们不应该难受,也不应该索求孩子给予多大的回报。孩子对你最大的回报是“养育过程中给你带来的点点滴滴”,包括帮助成为父母的你们确认你们的存在,以及给你们带来的快乐和温暖。

最后,我们应该永远有“小草生发”的力量,永远有“从头再来”的勇气,这或许就是尼采的超人哲学吧,那些杀不死你的,终将使你变得更强大。

— 完 —

作者简介:时青言,90后,性与情感咨询师,性教育平台【杏乐园】创始人,小玩具淘堡店【杏乐园情趣铺】老板,深耕性教育行业4年+,晴趣产品测评师,野生作家,西财硕士。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐