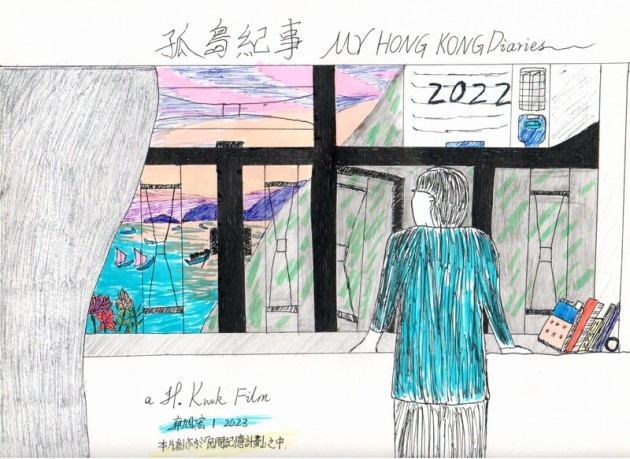

孤島紀事:也記旭宏

借「銀幕·香港」網上放映的機會,看完了旭宏的《孤島紀事》。評論朋友的作品,自然是很困難的事,因為需要不斷問自己:我是否足夠瞭解這個人、我該以怎樣的書寫回應?近兩小時的片段,關乎旭宏從家鄉、洛杉磯到香港的生活剪影,一幕幕將自己袒露完全。時間閃回到2022年,港漂身分的旭宏困在疫情高峰的香港,搬家,找工,換工。影片展開的視角,從唐樓的天台、狹小的工位、客廳的窗、建築工地、再到空蕩無人的巴士,無一不構成了旭宏生活的「閾限空間」:在這些空間里,旭宏把時間留給遠方的祖父、追溯祖父1962年在香港——通話中,祖父記得,香港大陸,姓資姓社,兩個世界。而那些返家遙遙無期的日子裡,旭宏選擇不間斷參與草場地的閱讀工作坊、瑜伽、素材分享;遠程會議的聊天框,打開虛擬與現實的多重時間,象徵某種對虛無的抵抗:「草場地讀書會,我嘗試閱讀祖父。」

與祖父、香港兩條敘述線交叉的,是一張張學生時期的旭宏在美國交換的照片留影。大洋彼岸,寄宿家庭的面孔同樣串起「此地他鄉」的流動性:過去的、正發生的、與未知的。三條線裡,看似虛無而瑣碎的片段,構成了章夢奇所謂旭宏的「生活場景」:這些場景並非未經加工的現實,相反,它們是旭宏紀錄片手法中敏銳的、具備反思性的再處理。由此,吳文光以張愛玲筆下的「孤島」形容旭宏的處境:與張愛玲不同,旭宏面對的沒有戰爭和硝煙,有的是疫情封關,家的阻隔。但某種對香港的複雜情感,又好像在冥冥中推動旭宏留下來,進退兩難:眷戀這裡的什麼呢?一如後半段旭宏在天台的獨白,沒有一座城市屬於自己。就像影片中,普通話和廣東話之間是隔膜的,港漂一詞或許太輕,無法概括旭宏生活的重。

2022年的時間線,也把我拉回那個與旭宏同在的平行時空。那時我9月來港,居家隔離、上碩士班課程,蝸居狹小的住所,和旭宏一樣,面向一個小小的窗。再是後來,我在草場地母親影展認識旭宏。研究生畢業我再次回到香港做田野,我們線下見面時,已經在浸會工作的旭宏告訴我,在系里的行政文件里看到了我的名字:兜兜轉轉,是無法解釋的巧合嗎?記得四月那天,我們一起從浸會出來,約好去油麻地和Ann吃晚飯(很巧的是,Ann也出現在影片中,那個夜晚的聚會)。旭宏提議我們搭巴士,好像片子裡的場景——旭宏喜歡搭巴士,大概因為可以看城市的風景,拿起攝像機記錄車窗外;我印象中的旭宏總是很少笑,但紀錄片裡,那個中秋節的晚上,旭宏一定是開心的。

《孤島紀事》是我一直想看到的疫情私影像:那裡沒有正面的衝突抵抗,只有無數日子的消磨。我並沒有厭倦,或是不耐煩于那一幀幀生活的瑣碎:那些我以為熟悉不過的疫情日常,在片子獨特的視線和剪接裡召喚了我,我重新認識了旭宏,也看見了自己。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!