67th倫敦電影節總結(上)

原文於2023年10月17日首發「拋開書本AsideFromBooks」

倫敦電影節(London Film Festival)始於1953年,今年的舉辦時間是10月4日-10月15日。雖然已經是第67屆了,但是其知名度遠不像其所在城市那樣國際化。

倫敦電影節最初設立的目標是成為“影展中的影展”,是從優秀的作品中遴選出更優秀的作品,每年的選片大多都是從柏林、戛納、威尼斯國際電影節之中選擇,威尼斯過後的時間往往是國際電影節扎堆的時間,倫敦電影節就在這些“撞期廝殺”之中……

雖然如此,倫敦電影節今年的片單還是很豪華的。柏林國際電影節的金熊獎《堅毅之旅》、最佳紀錄片《回聲》,戛納國際電影節除了《奇美拉》和《墜樓的死亡剖析》主競賽影片也幾乎全員到齊,還有威尼斯國際電影節口碑大爆的《可憐的東西》、《野獸》、《殺手》……

除此之外還有宮崎駿歐洲首映的《你想活出怎樣的人生》、馬丁斯科塞斯的《花月殺手》、是枝裕和的《怪物》、入圍倫敦電影節主競賽的濱口龍介的《邪惡不存在》……

同性題材《我們都是陌生人》、開幕片的《薩特本》都是很值得一看的電影。可以說倫敦電影節就是歐洲影迷自威尼斯後最好的補片時間。

今年我全程參與總共看了35部長片,15部來自戛納電影節、5部來自威尼斯電影節、3部來自特柳賴德電影節...……除此之外還見到了芬內爾、大衛芬奇、魏書鈞、馬丁·斯科塞斯、安德魯海格等優秀電影人,進行了紅毯採訪,可以說今年我是比較圓滿的了。

總結將分為上下兩部分,這篇主要寫我此次電影節之旅最喜歡的5部作品(排名分先後)和一些我也比較推薦的作品。下一篇我會總結一些沒有達到我的預期的作品和其它一些所見所聞所感。

TOP1《都是陌生人》All of us strangers

這部在特柳賴德電影節首映的同性電影是我今年的最佳。這部電影與宣傳所說的同性題材並不完全符合,相反,這其實是一部關乎個人的文本。

該片並沒有以同性戀為故事的線路,反而僅僅是作為人物的個人屬性,本質上講的還是一個男人與過去的自己和解,重新認識自己認識世界的故事。

光是這點就已經很令我動容了,此外導演完完全全依靠燈光暗示人物命運和關係,每一個的場景燈光都佔據主要作用,一個人的冷色調、兩個人的紅藍霓虹燈、餐廳的大暖光。中間段落如同盜夢空間般的夢幻雖然與片子其餘部分風格不同,但是是契合文本和人物狀態的。還有著十分工整的劇作結構,每一步都能走進觀眾內心。

“最後他們不斷縮小變成了一個白點,我的視線跟隨白光匯集到屏幕中央,突然周圍出現了更多的星星點點,我哭的泣不成聲。”

TOP 2《利益區域》The Zone of Interest

這是我第一次看格雷澤的電影,這部電影也是從戛納開始我就一直期待的,看完之後“沈默震耳欲聾”這句話從我腦海中蹦出,這是一部極其適合在大銀幕欣賞的視聽佳作。

開頭和結尾的兩端黑屏彷彿是不讓我們抽離出這個“童話”,想過會是十分旁觀冷靜的視角,但沒想到如此沈默,極簡主義的風格加上大量庭院內的固定鏡頭近乎病態的把所有物體肢解變成最基礎的視覺線條,完全摒棄了內在的情感表現,明確表示要創造“排除一切不必要因素”,創造存在於他們自己的現實世界。也是如此這部電影完全不像是歷史影像,更像是活在現在的後現代主義生活。

剪輯是清晰的,房間內每個人物的運動,穿梭於另一個畫面空間的動作都是匹配上的,除了力求一種忙碌感和讓畫面豐富,更是與極簡線條的一種對比。

聲音絕對是本片的重重之重,集中營的勞作、慘叫、機器的低聲轟鳴如同夢魘般營造在房屋周圍,也是底噪鋪在影片最底層,我們的聽覺不知不覺在這些歷史聲中搭建了周圍的“花園”,我們也逐漸從旁觀者也變成了這些施暴者。

TOP 3《完美的日子》Perfect Days

自從學電影以來就對日本電影情有獨鍾,甚至每每在影展看到日本電影都會有不自知的濾鏡,我會折服於它們電影中傳遞出來的溫暖的情緒和一種放鬆。維姆·文德斯的這部拍攝的東京廁所,雖然帶著一種居高臨下的視角來拍攝基層人民,但是仍然映射出一種日本社會的形象。

我8年前去過一次東京,當時的廁所設計和乾淨程度確實令我驚訝,我的第一條朋友圈也是東京廁所。雖然我很不相信東京這個如此繁華的城市居然會有這麼怡然自得的人,但是我願意相信導演“自上而下”塑造的這個小資的角色,看這部片子又讓我想起我媽曾跟我說的,人先得有社會屬性,之後才有個人屬性。

4:3的畫幅很容易讓人注意到鏡頭警覺的變化,開篇的鏡頭其實是比較緊的,到了中間後半部分,鏡頭突然又變得豁達,結尾又回歸了最開始的那種狀態。有點不太喜歡影片結尾遇到前夫的那個片段。

也是很巧,今年看的兩部印象深刻的日本電影,一部《世界的阿菊》講的是日本古代的掏糞工,這一部講的又是現代的廁所清潔員,莫名其妙的緣分。

TOP 4《摩托騎士》The Bikeriders

這是我今年倫敦電影節的驚喜之作,通篇以一種很老派的方法和年代感講述,你很難在當今時代看到還在用第三人稱旁觀視角講述一個“傳統黑幫”沒落的故事,這是一種從內至外的復古電影。

有很多地方說不上來但是夢回《美國往事》,我朋友在看完後說這部很像《好傢伙》。但老派的同時又有著很新的影像風格在裡面,整體有種相忘於江湖的豁達感。

有的時候基情滿滿,有的時候帶點幽默,也有的時候高燃。

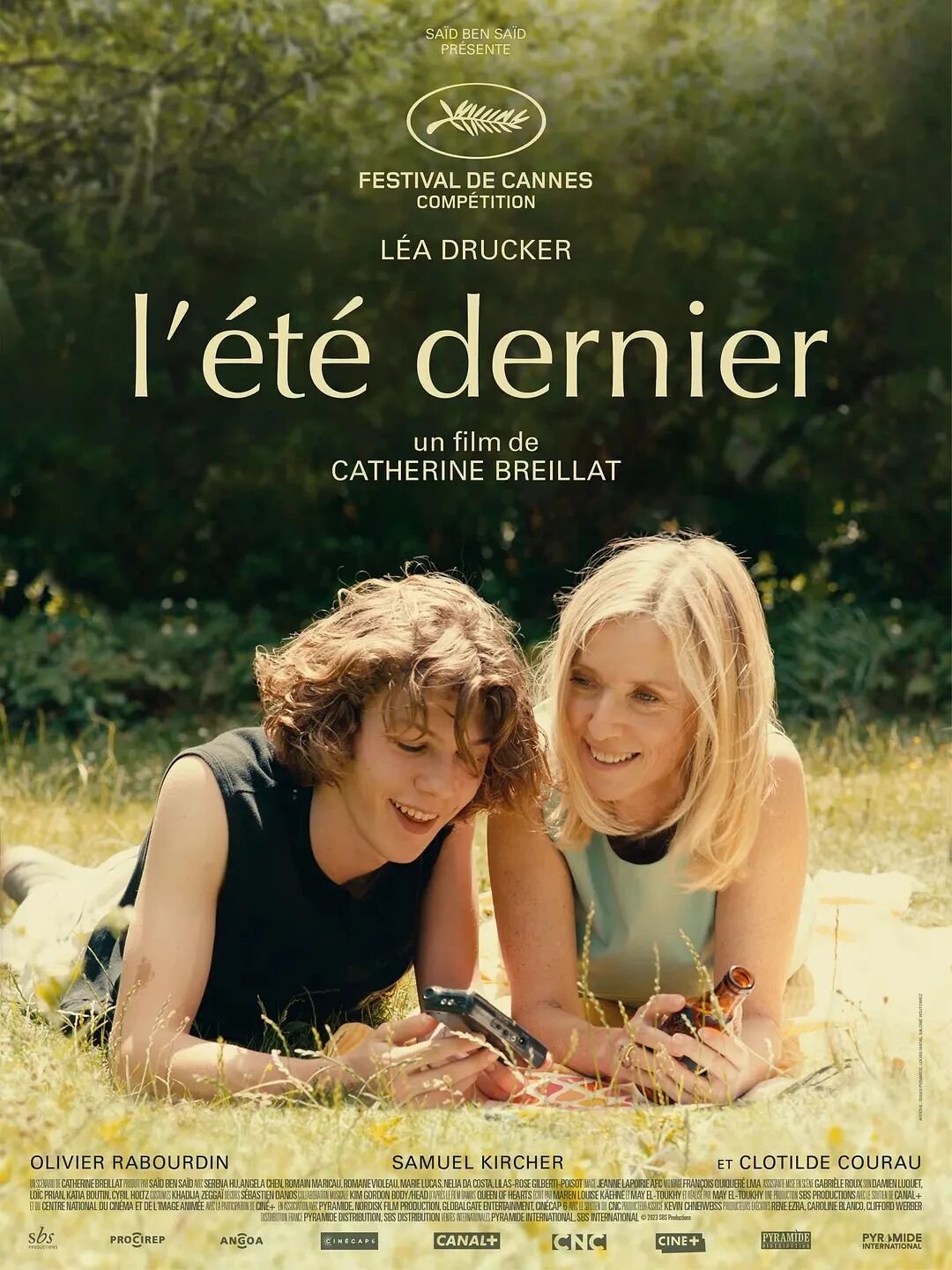

TOP 5《去年夏天》Last Summer

老實說,我不是很喜歡2019年丹麥的《紅心女王》中的很多設計,有很多部分略顯生硬,而佈雷亞的這部《去年夏天》從人物情感到視聽語言做的都比原版要好。

雖然兩版在前期妻子的壓抑情慾方面都鋪墊不足,但顯然法國的更加浪漫詩意化,不像原版那樣陰謀和心理陰暗的情感強烈,相反很多特寫長鏡頭都起到了抒情和表達情緒的作用,餐桌漫談、CD真心話……導演的調度能力是很出色的,很多長鏡頭是以固定貫穿,但人物和想要的特寫畫面總是能出現在落幅之前。

三次做愛時的特寫角度和人物狀態都不一樣,那便是打開角色內心和理解電影的鑰匙,給了所有角色一個“寬限”性格的弧度,我會很喜歡結尾妻子脫掉衣服回到床上,丈夫抱著妻子說“you are freezing”,難道丈夫真的不知道這些事情的真假嗎?

除了上述提到的TOP5外

阿基·考里馬斯基正常發揮但是在大銀幕看別有一番韻味的《枯葉》

不同角度的“講盡片場瑣事”的韓國喜劇電影《蜘蛛網》

細節狂魔是枝裕和嘗試的多視角懸疑電影卻被歐洲人理解為酷兒電影的《怪物》

輕鬆的法國“元電影”喜劇《方法之書》

殖民主義反殖民主義的多種風格混合之作《定居者》

被譽為“暗黑成人版芭比”的《可憐的東西》

導演花費13年紀錄的村莊故事《自畫像:47公里2020》

也都是我給出較高評價且值得一看的電影。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐