食通社

苹果、松茸与牦牛:他们如何让环境、农民和消费者都获益?|食日谈 Vol.48

本期节目邀请社会企业“牧云坡”做客“食日谈”,听她们如何和村民一起探索更公平、更可持续的生产方式——既能保护自然,也能把村里的好东西卖到更远的地方,让农民获得更多收益。四川阿坝州的小金县位于嘉绒藏区,从成都开车也要五六个小时。极大的海拔跨度、多样的地形赋予这里丰富且优质的农产品。

公益组织正在成为污染企业的洗绿工具吗?

食通社注意到,在外卖巨头美团资助的环保组织中,也有专门做减少塑料垃圾的机构。这些组织曾对外卖产业有很多批评,甚至有指名道姓的数据分析研究,但是,这两年这些声音越来越小了。所以我们不禁要问,当产生污染的企业开始资助环保组织,这对环保组织意味着什么? 对我们关心的环境议题意味着什么?

特朗普冻结农业支出,美国农民要破产了?

为了应对日益严峻的气候危机,史密斯去年向美国农业部(U.S. Department of Agriculture, USDA)申请了一笔资金,用于解决农场的供水问题。这笔资金是拜登政府“气候智能型商品伙伴关系项目”的一部分,拜登政府共为该计划投入了31亿美元。本来困扰多年的供水问题即将得到解决,但史密斯告诉美国媒体《阿勒格尼前线报》,因为特朗普政府的新政策,他的希望正…

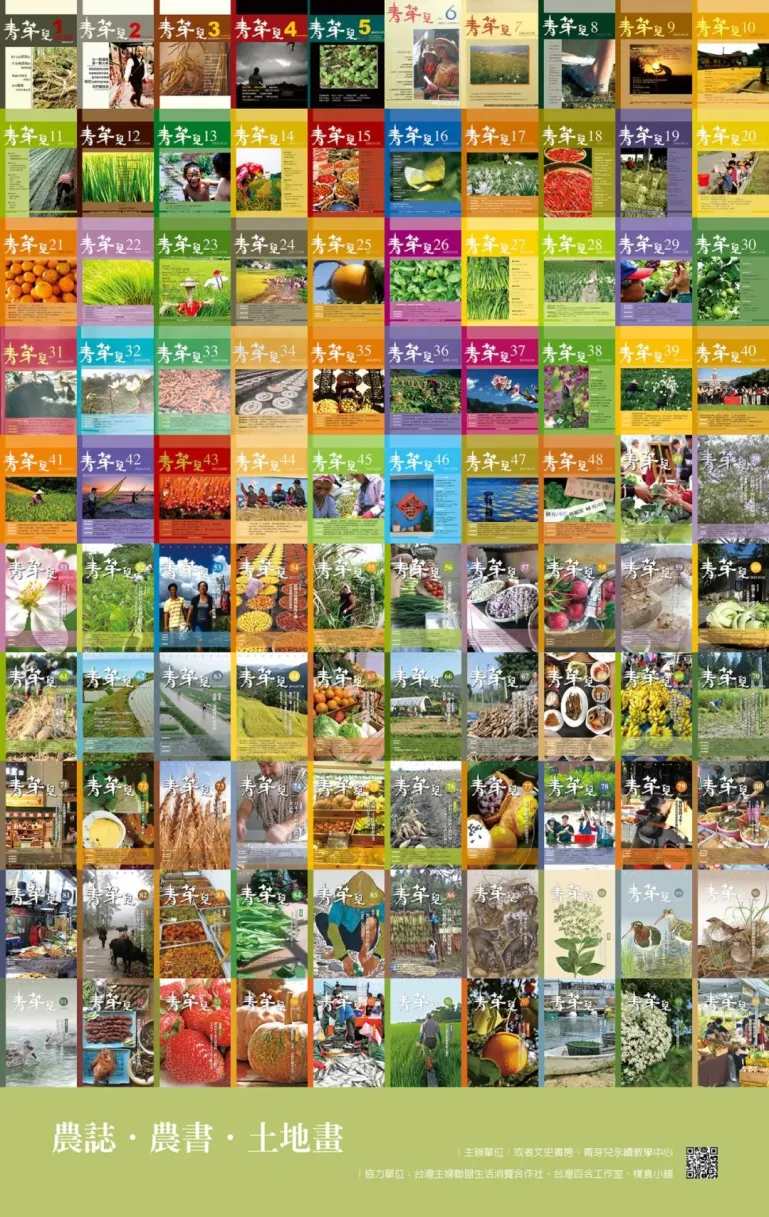

不发稿费的台湾食农杂志,如何走过22年?

自2003年创刊以来,台湾《青芽儿》双月刊一直在记录海峡两岸和国际上的可持续食农实践,也启发、影响了一代从业者。《青芽儿》的故事是怎么开始的?这个不发稿费、为爱发电的杂志怎么就撑到了100多期?2023年广东丰年庆期间,食通社邀请《青芽儿》创刊人阿伟为消费者做了一场分享,与谈嘉宾为人类学家钟淑如,本文由阿伟发言整理而成。文末可获…

如鲠在喉:中国牧民咽不下的“假肉”难题 (English Version)

2024年食通社联禾创作计划入选作品《“假肉”驱逐真肉:餐桌,牧民,亚马逊》英文版在澎湃新闻英文媒体平台“第六声”(Sixth Tone)正式发布,较原稿有部分删减。感谢第六声的编辑和广大读者的支持!点击“假肉”,阅读相关文章和活动。添加食通君微信(ID:foodthinkcn),备注“假肉”,进入交流群。

近20年调查报道,他们如何揭露巴西肉企“洗牛”灰幕?

3月21日是国际森林日,今年的主题是“森林:食物的宝贵来源”。但在地球另一端,巴西牛肉产业正以摧毁森林、破坏生物多样性为代价继续扩张。面对国际社会要求停止毁林的呼声,大型肉企长期否认其责任,并推脱给供应链下游的牧场。然而一群来自巴西的调查者揭开了这些企业系统性毁林的真相。

减肥等于节食?劝你看看这份真·减肥指南

最近召开的全国人大会议记者会上,国家卫健委提出要实施为期三年的“体重管理年”行动,引导全社会养成重视体重、科学饮食与锻炼的习惯,科学减重,健康生活。

佛手瓜苗的突围:气候、种子和县城作物潮

位于南宁市北的马山县古寨瑶族乡,农民因种植佛手瓜苗而收入大增,去年开始却陷入无瓜可种的困境。2024年广西发生了多起极端降雨。具体到马山,连续降雨造成上半年涝情严重,佛手瓜都泡烂了。雨季结束后,瓜农们赶紧从外地抢购瓜种,却在下半年遭遇大旱。自去年国庆节至今年春节期间滴雨未下。幼苗需水量大,高价买回来的瓜种,大多…

那一刻,他们决定不吃外卖了|315吃点好的

3月1日,食通社新栏目“吃点好的”发起了征集「100个不想吃外卖的时刻」,收到了很多读者来信。作为一个不点外卖的编辑部,这些分享让我们感触颇深:对于平台来说,外卖只是一门生意;但对于普通人来说,外卖却和他们的日常生活紧密交织在一起,由此产生了他们对于外卖的多样化观察和细腻感受。让我们看看这几十位读者和我们分享的…

“拼好饭”让谁吃上了好饭?

打着“0元配送费,10元点外卖”旗号的美团“拼好饭”,因其低价策略,让不少打工人趋之若鹜。尽管“便宜无好货”,人们不免担忧其中的食品安全问题,我自己也曾经因为拼了一份“牛油炒饭”而拉了两天肚子,但正如一位美团用户评论的那样:“拼好饭可以不让人饿死,一顿10块,还要什么自行车!”美团各大城市10%-25%的订单均为“拼好饭”,足以说明这一产品…

从“不惑”到00后,为啥都来种地了?

食通社新一期“生态农业实习计划”已完成招募。谢谢大家的关注和踊跃报名,今年我们共计收到100份申请,经过食通社和12位农场导师及伙伴机构的详细沟通,最终决定邀请20位伙伴正式成为我们“生态农业实习计划”第四期的实习生。2025年,祝他们在土地收获果实,也收获踏实的一段人生!来看看今年都有哪些年轻人要走向田野吧!

守护现实中的申小豹,从“种地”开始?|食日谈Vol.47

去年,食通社的同事们吃到了豹乡田出产的糯玉米、炒莜麦和各种杂粮。本期《食日谈》,我们请到了豹乡田项目主管Hannah,探讨保护华北豹和种地有啥关系?生态农业如何保护华北豹栖息地,又与当地社区共生?

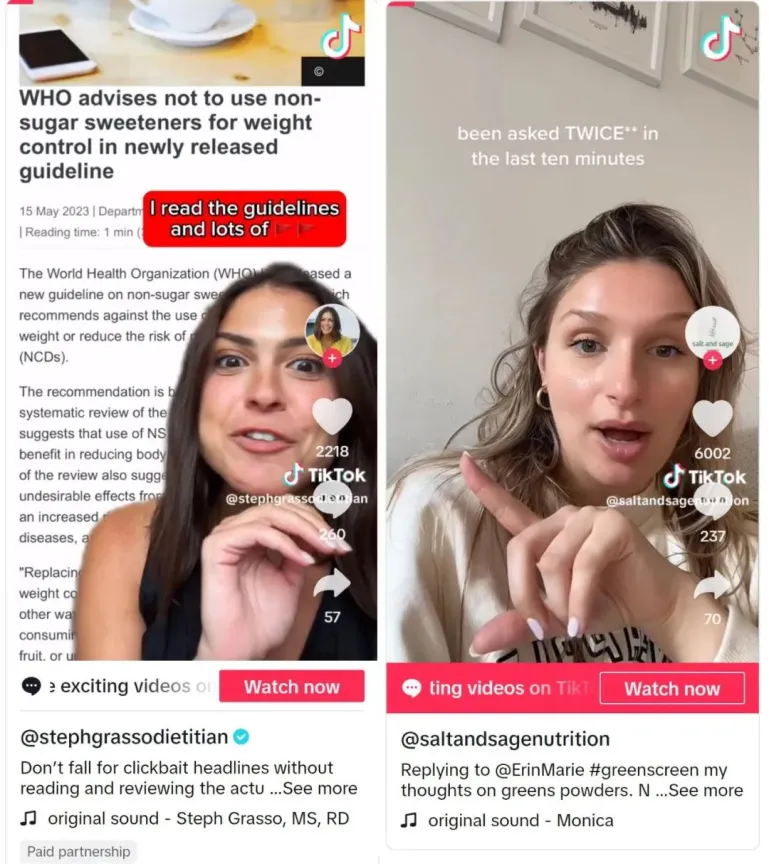

营养师成了食品巨头的“狗腿子”?注册营养师怎么看

“XX网红营养师推荐的补剂真的有效吗?” 朋友在聚会时悄悄问我。作为一名美国注册营养师,我早已习惯充当朋友们营养知识的“最后一道防线”——当大流量博主的推荐夹杂着广告,人们需要一个中立的声音来鉴别科学与营销的界限。

地膜污染农田,主管部门荒唐“斗法”

眼看春耕在即,河北滦州市糯米庄村农民李技栋却翻不了地。在他70亩耕地里,遍布着农场外飘来的大小不一的破碎地膜,像残雪一般覆盖在耕地上,或缠绕在枯枝稻草间。地膜甚至还飘到老李家的牛棚里。老李只能带着几个工人在牛棚里捡拾地膜碎片。“这膜又轻又碎,像是超薄的不合格地膜。”

太贵还是太便宜?评《“假肉”驱逐真肉》

食通社就联禾创作计划入选作品《“假肉”驱逐真肉》组织了一场线下分享会,邀请作者和与谈嘉宾围绕进口肉的冲击和传统畜牧业出路等议题,进行了热烈探讨。“牧民的草膘牦牛到底是卖得太贵还是太便宜了?”中国社会科学院社会学研究所研究员王晓毅从这个看似矛盾的现象切入,引导读者从市场逻辑和农村社区的逻辑拆解问题,思考在…

美国人眼里的厕所革命长啥样?拉出来的,要吃回去!

五月底的⼀天,我去农场实习时带上了女儿。那天分配给我的活是给马厩铲屎。农场主卡尔从⼯具房找铲⼦的时候,找到了⼀套塑料钉耙和铲⼦,是他的孙⼦孙⼥留下的。他把那套钉耙铲⼦递给我⼥⼉,她就认真铲起一坨一坨的马粪堆在旁边,有模有样,甚是可爱。我问她,你知不知道这些马粪要拿去做什么?女儿说,我知道,这些便便会变成肥料…

一腔热血投身乡建,他所经历的农村二十年

2004年,大学毕业的老六(黄国良)因为在支教时目睹乡村教育之破落,留守儿童问题之严重,而选择投身于改变乡村的事业中。在那个热血年代里,他一毕业就投身于河北定县的晏阳初乡村建设学院,这是一所为培训农民而生的学校。后来又经历了北京、重庆、广西等地多家机构的辗转,却始终没有离开改变农村、帮助农民的工作场域。

灌顶“醍醐”,原来是这种藏地发酵美食

因为工作原因,我在香格里拉生活过一段时间。和想象中的寒冷高原不同,农牧结合的香格里拉藏区地势多变,一年四季都有不同物产被端上餐桌,牦牛奶则提供了饮食中最有营养的部分。

吃了一整年的“科技与狠活”,过年前来解个毒

在这个“科技与狠活”主导食物和农业系统的时代里,很高兴又和大家度过了好好吃饭,或者至少一直在谈论如何好好吃饭的一年。在我们看来,好好吃饭,不只是大时代的小确幸,也不只是保卫生活的个体努力,而是扣问食农体系的系统性不公正,从日常的微观层面切入社会与时代的病症,探索不压榨自然和生产者的食物消费的可能,形成新…

想做生态农业?来听入坑12年农大师兄的经验之谈

入行12年的郭锐,于2021年成为食通社生态农业实习计划农场导师,三年来接收了7位优秀的农场实习生。她们学做农活之余,还经营咖啡馆,组织田野家宴和生活节,为农场发展贡献创意和新意。结束实习后,她们或返乡租地,或继续探索可持续食农行业的广阔天地。