讀書心得

讀書心得

讀書心得

讀書心得

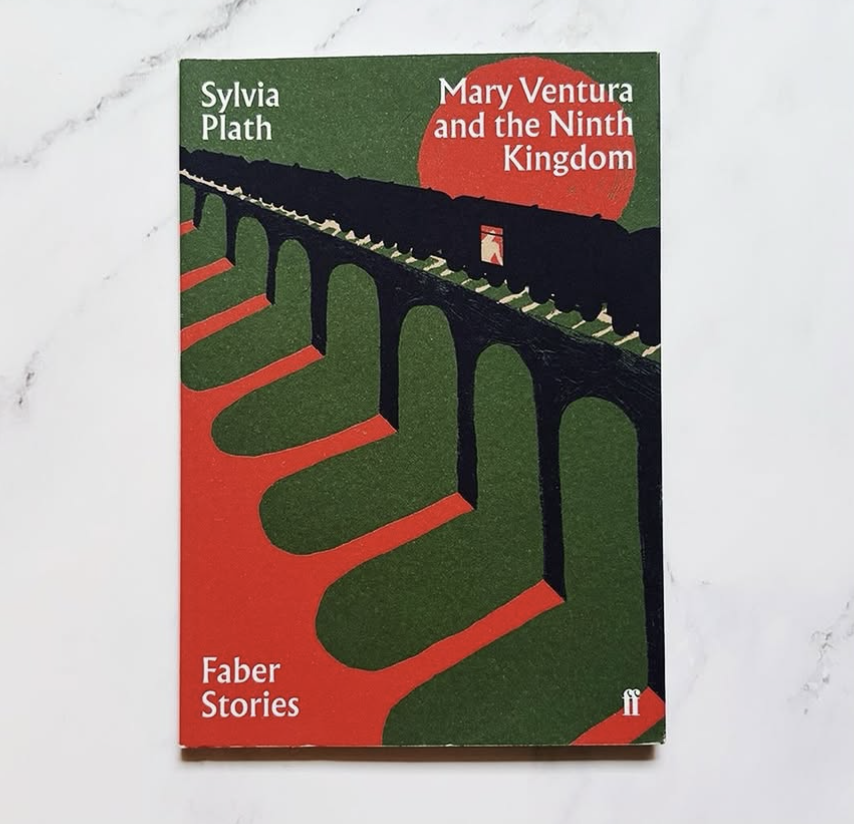

Sylvia Plath 《Mary Ventura And The Ninth Kingdom》

有時候你無法確認你走近光裡,抑或是在邊界踱步。

餘波中重生的敘事:Rachel Cusk《Aftermath》

所有人的敘事都必然是一種閉關的編織過程,可能與外界碰撞或摩擦而必須改寫,但能夠寫的終究只有自己。如同身分裂解後,能夠收拾與重構的也只有自己。

擦破皮的誠實:黃元懋《山丘上》

我們如此誠實而同時痛苦,如此純真而同時憤怒。現在的自己又是多麼的狡猾,帶著不同的面孔與笑容,面對自我其實只想說操你的生而為人。

成為追逐太陽的人:石黑一雄《Klara and the Sun》

克拉拉如何殷切而豐富地學習人性,發現其深度與幽暗角落的不可窺探,恰好諷刺地反映了當代 AI 對人性的單向度理解有多麼侷限。

幸會,媽媽。:Michelle Zauner《 Crying In H Mart 》

她面對創傷與磨難,靠的是那姿態不盡優雅卻靈巧的頑強。

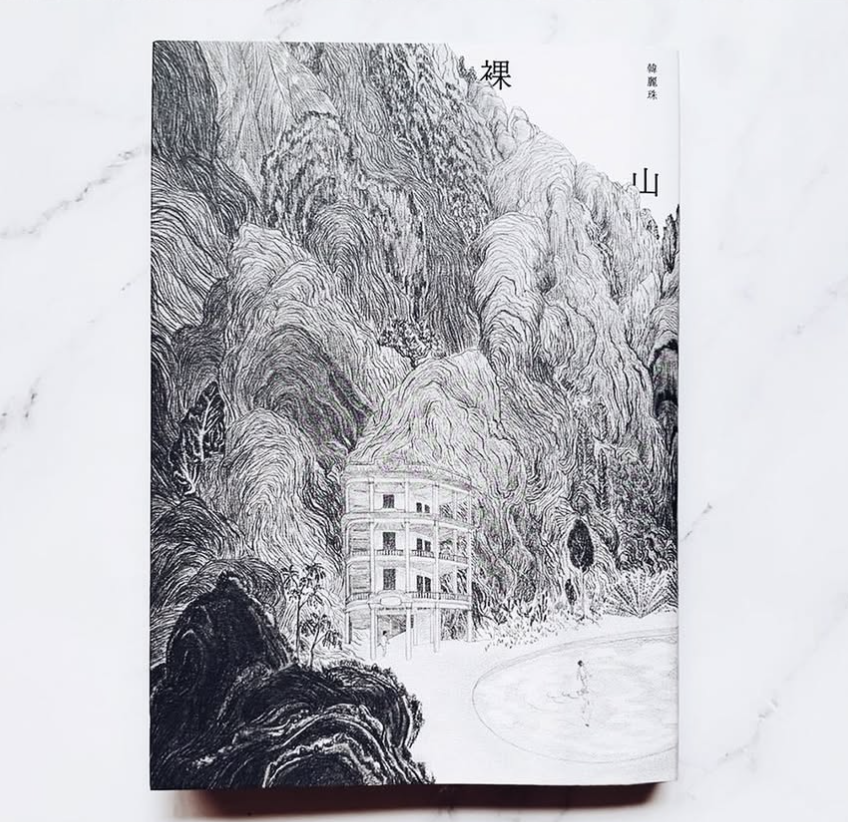

空城裡擁擠的幽魂:韓麗珠《裸山》

裸是願意看見自己與他者的脆弱,是願意暴露在誠實之中。

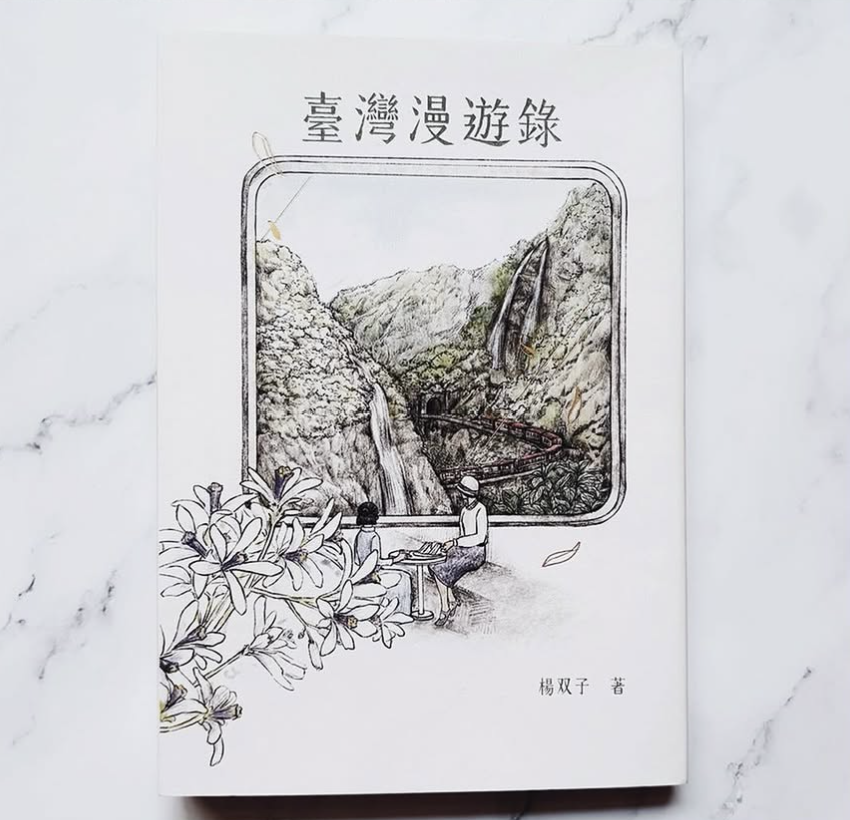

閱讀即解殖:楊双子《 臺灣漫遊錄 》

當觀看與敘事權由讀者奪回,才能真正成為主體。作者將這個奪回的權利交付予讀者,這正是被殖民視角的逆襲與揭露。

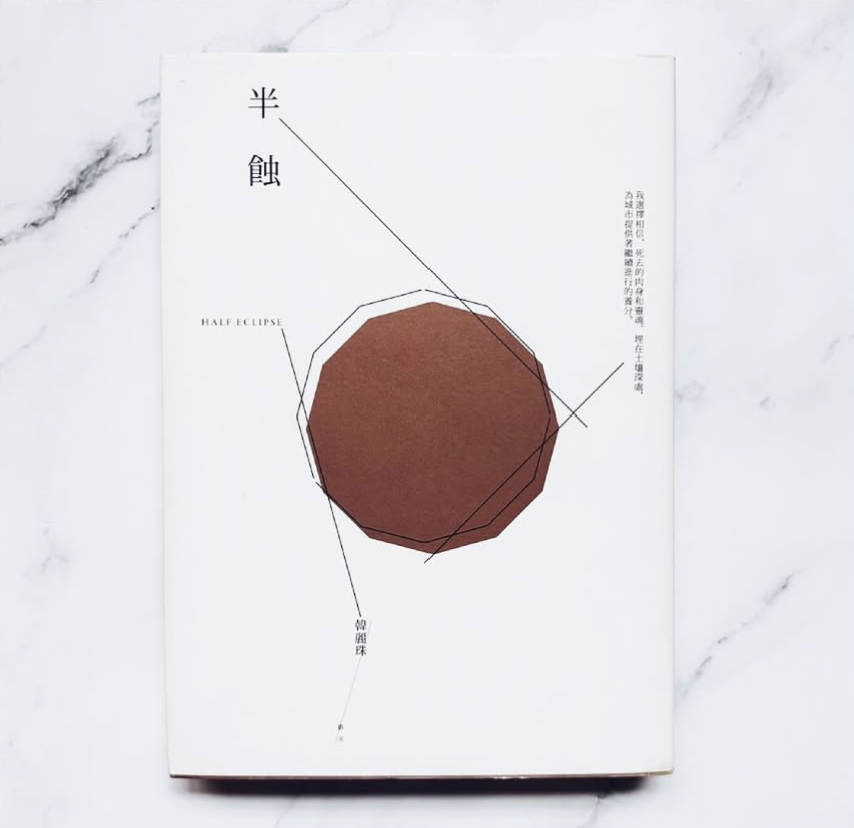

沒有適合天真者的國度:韓麗珠《半蝕》

暴力將永存於每個創傷者的記憶,我們只能用活著來證明它還沒贏。

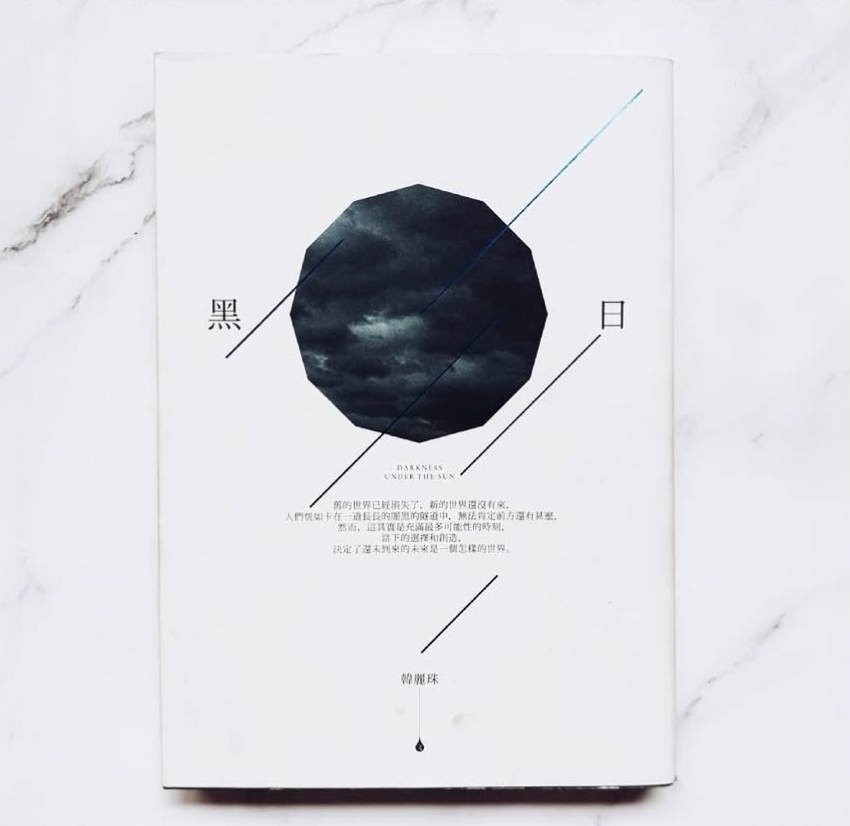

以文誅罰的蒼白:韓麗珠《黑日》

每一個靈魂疊加在一起,便是手足的重量。

愛的集體退場:Eva Illouz《為什麼不愛了》

我們不自覺地重複演繹愛的悖反,終至消極疏離;我們相信市場編織出來的神話,實際上卻是坐在破碎的童話書前暗自神傷。

當閱讀成了悖論:Rachel Cusk《Parade》

生活有時就是荒誕的遊行,我們都把自己活成了怪誕的遊行者,扮演著某種凝視下的角色,但實質指向虛無。

直到大象也將你踩碎:胡遷《大裂》

大量影像垃圾將我們變成暴力的一份子,將我們也變成垃圾,然後說,看阿,文明。

等待被廢棄的牢籠:Zygmunt Bauman《 液態現代性 》

我們身處於這樣一個時代:所有關係皆可置換,所有身份皆需更新,所有價值皆待證明。

在路上,是為了回家:Richard Linklater, Kim Krizan , Julie Delpy, Ethan Hawke《愛在三部曲》

我願意跟你一起回家。因此我才願意選擇跟你一起在路上。

在這充滿地雷的城市裡:Raphael Bob-Waksberg 《誰會愛上你受的傷》

這城市的一切都可以被消費。靈魂與真心可以折扣售出,愛與承諾可以半買半贈,創傷成為必須被展示的獵奇熱銷品。

不思考,終將失去自由:Witold Szabłowski 《跳舞的熊》

轉型正義所必經的斷裂與自由的後遺症讓人們跳舞,渴求他人的認同與關注,並以此作為幸福之狹義定義與手段。

無意義的價值:John Williams 《史托納》

史托納一生的樣貌:如土地般默默承受、無聲抗辯、不被看見卻不放棄的堅持。

憂鬱症與個體的共生關係:Andrew Solomon 《正午惡魔》

精神分析學派也好、精神生物學派也罷,你該如何醫治人類的心靈?心靈是可以被現代科學醫治的嗎?

當哀悼長出羽毛:Max Porter《Grief is the Thing with Feathers》

哀悼長出羽毛,振翅。時而降落,時而飛遠,但它不會離開。

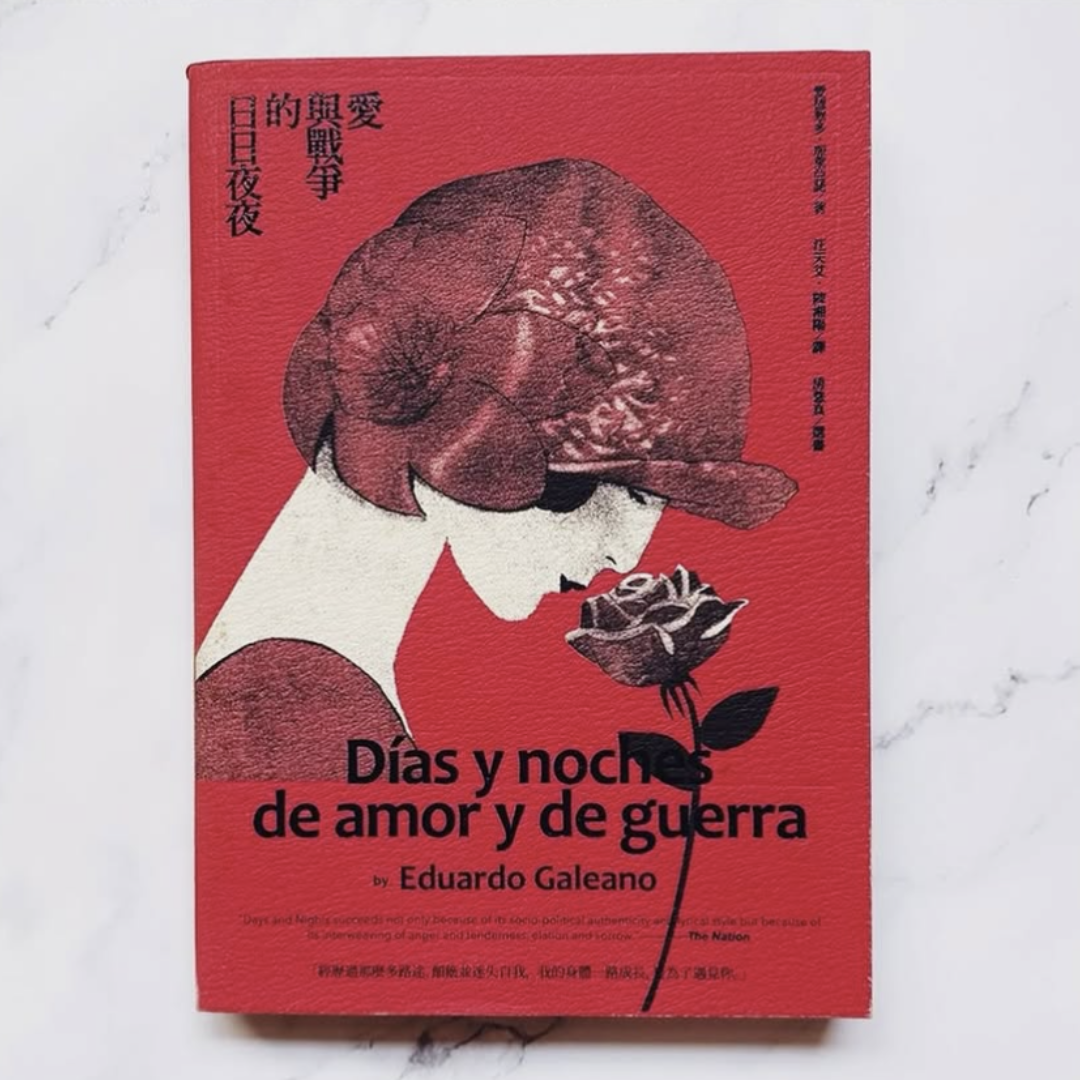

被掩埋或遺忘之前:Eduardo Galeano《愛與戰爭的日日夜夜》

你要火,只是火柴點不著。沒有一根火柴能劃出火。所有的火柴不是斷頭就是受潮。