人生-生老病死系列

人生-生老病死系列

探討人生無法迴避的課題——生、老、病、死,包含高齡化社會中沉重的照顧負擔,深入剖析這些議題的挑戰與意義。

人生-生老病死系列

人生-生老病死系列

探討人生無法迴避的課題——生、老、病、死,包含高齡化社會中沉重的照顧負擔,深入剖析這些議題的挑戰與意義。

我給自己設了一個期限,然後先放下——媽媽還活著,但我已經不欠了

1/那幾年,我回到家裡照顧媽媽。一開始只想幫忙,結果所有事都變成我的。吃藥、復健、半夜急診、跟親戚周旋……每天像打一場看不到終點的仗。 我跟她吵過無數次,也在浴室哭到腿軟。有好幾個晚上,我把車鑰匙握在手裡,真的差點就這樣開走,再也不回頭。 那不是什麼溫馨故事,就是現實跟情緒的拉扯。 2/我後來想通一件事:有些責任不是因為你願意…

別對別人的晚年指指點點

昨天在咖啡店,聽到隔壁桌兩個中年人聊天:「我媽居然想搬去山上養生村,離我們一個半小時車程!她是不是老糊塗了?」「對啊,我公公也一樣,說什麼要回鄉下種田,房子都賣了,圖什麼啊?」 我差點把拿鐵噴出來。不是因為咖啡燙,而是因為這句話聽起來太耳熟——我們總愛用「我覺得」去綁架別人的晚年。 一、你的地圖,不是他的國土 你嫌養生村太遠,他卻覺…

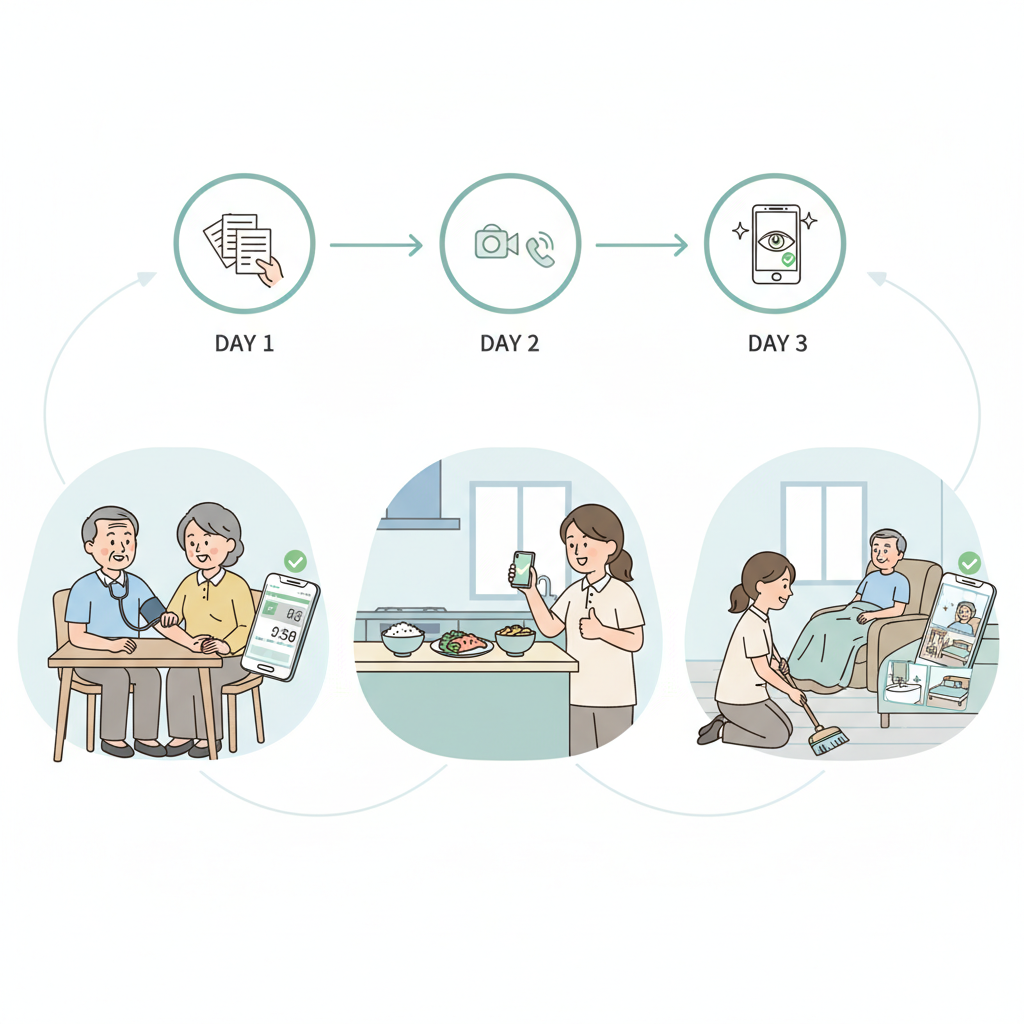

【外勞 3 天上線傻瓜手冊】

給 99% 的一般家庭:只要血壓 + 吃飯 + 乾淨(直接列印 3 張 A4,貼牆上,外勞 Day 1 就能跑) 第一步:交給外勞 3 張紙(列印貼牆)紙 1:每天 3 餐 + 環境(拍照打卡) text 【早餐】07:00 前拍照 → 碗裡有飯+菜 【午餐】12:00 前拍照 【晚餐】18:00 前拍照 【環境】每天 17:00 拍 3 張: 1. 廚房流理台 2. 廁所地板 3. 阿公/阿嬤床前紙 2:血壓 + 緊急通報 text 【每天量血壓】 早上 08:00 量 → 拍照血壓機 → 傳…

退休後的學術新生:高齡者重返碩博士班的價值

當年博士班甄試,教授問我:「你對高齡者的認識是什麼?你認為目前的高齡教育最欠缺的是什麼?」我當時回應:「目前的高齡教育最缺乏的是針對受教育程度高、社經地位高的這群人,因為他們退休後,幾乎沒有再學習的地方。」那時我的研究主題並非此方向,未能深入展開。如今,我終於有了完整答案。 退休不是終點,而是新階段的起點 我對退休族群…

在疾病面前,我們是多麼無能為力

——寫給一位同事,也寫給所有來不及說再見的溫柔

從「治癒」到「生活品質」

在過去,醫療的目標幾乎只有「治癒」。然而,隨著高齡化與慢性病的增加,人們逐漸意識到生命末期往往無法治癒,醫療重心也正在轉向「提升生活品質」。這樣的轉變不僅需要醫師專業的支持,更需要家屬積極參與討論,成為病人最重要的守護者。

晚知道,其實是幸運

我到五十幾歲才知道自己有先天內耳發育不完全,還有遺傳性的小腦萎縮,並且已經發病。回想這一路走來,心裡不免感到一絲「妙」——一種帶著幽默又不可思議的感覺。原來,我一直都不一樣,但我卻毫不知情地過了大半生。 如果早知道,可能的結果 如果我年輕時就知道自己的限制,可能一生都會被貼上「有病」的標籤。 在學習或挑戰新事物時,總會先…

當付出變成無底洞:為何你永遠無法滿足對方

在人際關係中,我們常常被教導要付出、要愛、要體諒,才能維繫一段關係。然而,有一種痛苦卻源於:無論你怎麼付出,都無法讓對方感到滿足。你就像往一個無底洞裡丟石頭,永遠聽不到回聲,最終筋疲力盡,開始懷疑是不是自己做得不夠好。 但事實上,這可能與你無關,而是對方的內在出了問題。 核心問題:當安全感匱乏 當一個人內心充滿匱乏與不…

痛是會過去的:身體教我的一種智慧

有些痛來得快、去得也快,只需要照顧和等待;有些痛則需要理解它的根源,否則只會不斷重來。這篇文章不只是談身體的疼痛,而是談我們如何學會分類、面對、與痛共處,從中認識自己的身體與生活的節奏。

正確認識老年規劃:擺脫不切實際的幻想,面對殘酷現實

正確認識老年規劃:擺脫不切實際的幻想,面對殘酷現實 在台灣乃至許多國家,社會快速步入高齡化階段,但對於老年生活的期待和規劃,卻往往陷入理想化的幻象。坊間不乏「某某阿嬤九十幾歲還能被四個兒女輪流照顧,快樂無憂」的故事,令人嚮往,卻忽略了背後的現實困境與矛盾。 一、身體自然老化的不可逆事實 人體經過五六十年的使用,器…

長照悲歌:在人生無常中,學會設定自己的期限

無常,是人生的底色 人生最難的,不是困難本身,而是它的不確定性。如果每件事都有明確期限,就算再困難,也能心裡有底:忍耐到那一天,就能解脫。 然而,人生往往沒有這種明確期限。照顧長者或病患時,你無法預知哪一天他們會離開,照顧可能是一個無止盡的過程。感情又讓人糾結——既希望事情快點結束,又不願對方真的離去。人生的無常,不只存…

小腦萎縮為什麼需要物理治療?——從健身房到日常運動的思考

很多人聽到「小腦萎縮」時,第一個反應常常是:「那就多運動吧!去健身房練練肌肉!」但事實上,這是一個常見的誤解。 小腦萎縮帶來的問題,不在於肌肉力量不足,而在於「指揮肌肉的神經系統」出了狀況。理解這個差別,就能明白為什麼物理治療對小腦萎縮患者比單純的健身房運動更重要。 小腦萎縮影響的不是肌肉,而是「指揮官」 人體的運動,其實是一…

失智照護的有效外勞協助:實務經驗與專業服務分享

在台灣,失智症照護的需求日益增加,其中一個關鍵角色便是外籍看護。然而,許多家庭面臨的挑戰是,外勞雖然有心,卻因流程不清楚、資訊傳遞不足或缺乏實務經驗,導致照護效果不彰。本文將從我長期接觸失智者照護的實務經驗出發,分享如何透過客製化與專業諮詢,有效提升照護品質。

從辛苦累積到心態轉變:年齡帶來的不是衰老,而是底氣

年輕時的不安與摸索 年輕的時候,什麼都不會,常常帶著一種不安感。那時候只能不斷去敲門,去求別人給我機會,說:「讓我試試看吧!」可是心裡其實也常常害怕,因為沒有把握,不知道能不能撐得住。 那是一段很辛苦的時光。不只辛苦在勞累,更辛苦在「看不到未來」。有時候努力了很久,卻覺得好像沒有出口;有時候覺得自己像在黑暗裡摸索,只有告訴…

照顧本身就是一件很累的事情

我想說的是,照顧失智或失能的老人,真的很累,而且這是這件事情的本質,不是因為誰不好,不管是親人還是外人來做,都一樣會累。 很多人會說:「小時候父母養你,你不也沒嫌累嗎?老了就不能照顧老人家?」或者「你丈夫沒愛心啊」「你不孝順啊」……聽到這種話,我真的很難認同,因為這根本跟人沒有關係。累的是這件事本身,不是人。 小孩和老人完全不同 照…

一個關於照顧的巨大盲點:沒有人能永續地照顧另一個人

在華人社會中,我們常懷抱著一個溫暖卻不切實際的想像:找到一個「對」的人,他或她就能一輩子負責照顧我們。這個人可以是孝順的子女、無私的伴侶,甚至是專業的看護或移工。我們渴望這種「從一而終」的模式,因為它看來最簡單、最省事,能避免未來換人或尋找新資源的麻煩。然而,這是一個巨大的盲點,一個關於照顧的致命誤解。

不自然的活著,為什麼要自然的死亡?

我們每天都活在被科技、醫療和社會結構塑造的世界裡,活著本身已經遠離自然。既然生命不自然,為什麼死亡還要追求「自然」呢?也許,真正自由的人生,不是追求長壽,而是能在自己還有能力的時候,決定生命的終點。

醫學奇蹟的另一面:長壽與虛弱的隱形代價

身體感受比年齡更真實 你知道嗎,其實我並不太在意自己的實際年齡。身體的感受,比數字更能告訴我生命的狀態。最近,我常覺得自己大約五十歲——不是因為生日,而是因為身體開始傳來微妙的訊號:活動不如從前、疲倦容易累積、偶爾需要依賴醫療。身邊的人也是如此,五十歲以前,大家常自豪「幾乎沒用過健保」,可一旦過了五十歲,醫院就像生活…

放手,不是放任——關於老年人的自主與我們的焦慮

照顧的誤區 我們常常以「照顧老人」為名,卻不知不覺中剝奪了他們的自主權。所謂的照顧,有時不過是替他們做決定,尤其是當父母年邁、行動遲緩、反應變慢時,我們本能地想說:「你別再開車了,這太危險了。」但真的能這樣強迫嗎? 強迫的無效 事實上,你不可能強迫一個成年人、一個老人,放棄他做了大半輩子的事。那不僅是拒絕,更是一種無法被接受…

高齡者認知偏差案例:以父親車禍事件為例,引導長輩理解老化導致的認知差距

在高齡者照護中,認知偏差是常見問題,尤其當老化影響視覺、判斷力和記憶時,主觀事實(長輩自己相信的「真相」)往往與客觀事實產生差距。這不僅可能導致危險行為,如駕駛失誤,還會使溝通變得困難。以下以我父親的車禍事件為真實案例,說明如何逐步引導長輩意識到這種差距,並分享有效溝通策略。重點在於:不要直接否定長輩的主觀感受…