Will Leung 梁景鴻

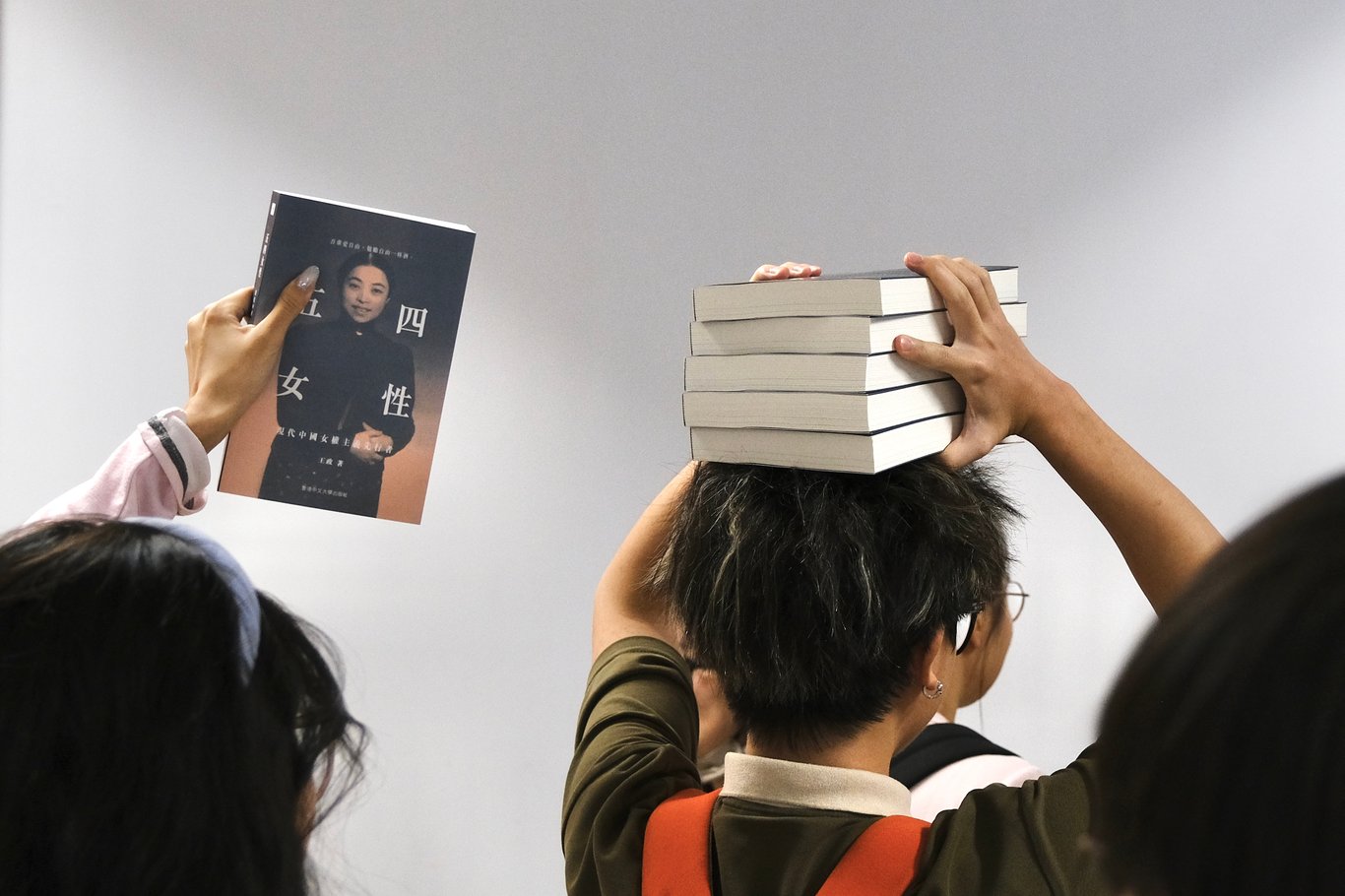

「光明磊落地說,我是女權主義者」:《五四女性》作者王政香港行側記

咱們中國有個好處,男女平等是國策,別忘了這個!所以我們在課堂上宣傳基本國策,完全是非常正確的行動。

看報紙(可能不多)的另一種方式

追逐時效和 impact 固然重要,但無論裏面或外面,都有班人只想鬆一口氣。有時讓人鬆一口氣,可不可以也是書寫理由?

經營生活的香港菜檔:本地食材工作室「田嘢」

我們就在用行動彰顯中環價值以外的價值嘛。

致命的認真:在農耕中找回自主的香港菜園「生活館」

我覺得這輩子應該不會遇到,比他更喜歡種田的人了。

〈後社運時代的農耕——直面夕陽的香港新農〉前言

不是浪漫鄉村生活,也不是簡單的政治宣言,而是以勞作向更理想的世界靠近。

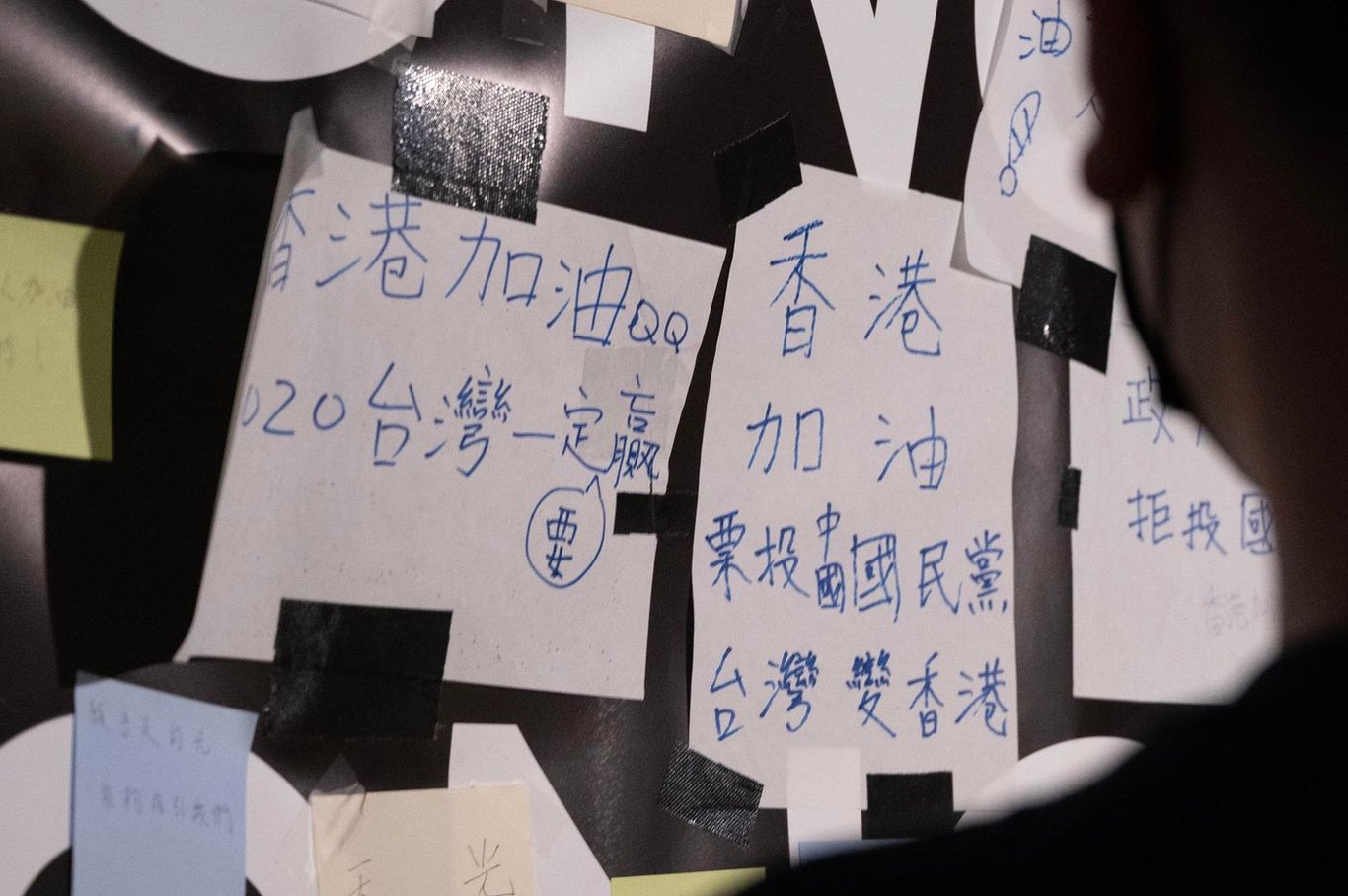

港人移民台灣掃雷文:從訴願書看失敗原因

這39份訴願決定書,全數遭行政院駁回。

無法移植的記憶?當「國殤之柱」成為「恥辱柱」

今年大部份台灣六四晚會的參與者來自香港,顯示事件在在台港人社群中引起共鳴。但這也正正是問題所在:它似乎無法觸及本地台灣人。

「新褲子」樂隊成員龐寬「自我隔離」藝術展引起中國網民共鳴

「你在看龐寬,其實龐寬的生活狀態就是當下你的狀態。」

桃煉四十五年:公害與兩難

政府、廠房的持續缺席與互相推諉,讓四十五年的爭議成爲無盡的等待,失望一點一滴地纍積在居民心中。

不同的洪福居民

一隻麻雀幼鳥,跌了在洪欣旁邊車道上。

我們踩沒有煞掣的梗牙(二)

上篇的結尾不夠好。發佈後才記起K的一句精警語錄:「Loser(失敗者)先用brake架!」 若用逼的梗牙車友是失敗者,那五月一號參加繞圈賽,在馬路上競逐名次的,可能就都是贏家了。一位師兄衝刺這場梗牙繞圈賽在某公路的某段舉行。這不近大部份車友的居所,也沒有大眾交通工具可供運載單車。

當他們視單車為障礙,我們踩沒有煞掣的梗牙(一)

Kosuke Masuda的畫作(來源:https://www.facebook.com/joel.fremming/posts/3139608392736326) 早上八時,W推著單車出門。讓人尷尬的是,住宅的電梯狹小,W把單車推進𨋢後,地上正方形的面積便被切掉一半。行人難進,騎手也因令人不便,感到不好意思。 這城市對單車不友善之處,可不止電梯的設計。新界西,本已是一個比較多人踏單車的地方。但若想以單車通勤,從屯門駛到元朗,騎手需要經過最少15個…