《白日之下》:受害者濕透的身體是否公義的不在場證明?

文|凜

在彩橋之家,狹小的木門如同畫框一樣,展示着一幅幅描繪煉獄光景的油畫。戰慄的觀眾不禁歇斯底里地質問:「畫家是誰?策展人是誰?投資者又是誰?是誰斗膽將這地獄帶臨我們地上的國度?」

白日之下,本應是莊嚴而神聖的。但在這威光下,惡行原形畢露,肆無忌憚地噴濺在坑紋滿佈但又脆弱無比的皮膚上。白日之下的惡行遠比深宵的狼嚎叫人心寒,是因為他們深知自己必定會被發現、被揭發、被審判、被赦免再被忘記,平常得如同社會的龐大身體在進食、消化、吸收到排泄一樣。如斯的事,我們又憑甚麼去斷定是白日之下的污點呢?我們能夠以怎樣的身份、衣裝、聲量、言詞去面對這般荒謬的事?

在《白日之下》,觀眾都被帶到掛滿「道德標準繩索」的懸崖邊,並在不同時間段被一一推下。「不想摔得支離破碎的話,你我都必須捉緊其中一根繩索。」在快要感受不到重力,失去意識前,我們捉住了繩索,抬頭一看,你可能會跟熱血的記者、老練的編輯、抽着香煙的檢控官、懺悔的護理員或在衣櫃藏着啡色西裝的殘疾人四目交投。他們就是和你同捉一根繩索的夥伴,你們將會一起沿着通往未知的繩索爬行,直至碰到他的盡頭。

《白日之下》運用同一場景,以燈光和天氣的切換營造出非常強烈的意象對比。以報館場景為例,凌曉琪(余香凝 飾)揭發彩橋之家惡行的報道於刊登後成為全城熱話,她如英雄般凱旋而歸,辦公室燈火通明地恭賀着。但當事件再度發酵,無力感卻如一盤油墨般潑向她的全身。在她回到報館時彷彿成為了黑夜本身,每一踏步都驅趕着燈光。記者內心的脆弱性、市民對傳媒曖昧地依賴的脆弱性、握緊繩索的手掌肌肉的脆弱性,在電影中全都表露無遺。

白日之下的彩橋之家,殘疾人忍受着惡行,還算有一個家。當纖薄的紙房子被凌曉琪以鋼筆滴下的墨水沾濕、變重、最終穿破,殘疾人在正義的暴雨下指責着她的不義。此刻降下無情的雨水並非故意煽情,也並非不幸。只要他們失去了虛偽的紙房子,衣服下的肌膚沒有哪天是不會濕透的。如果曉琪沒有刺穿紙房子,就像檢控官保護被污濁的體液弄濕透的女孩再受到傷害一樣,不義的雨點是否就不會打在受害者身上?殘疾人身上的雨水是曉琪內心審判的一部份,是對她的控訴,更是對整個制度的控訴。是誰?把不義的「洗澡水」、體液和雨點放了在對立的天秤上。

曉琪分不清楚令視線變得模糊的是自己眼眶容不下的淚水、殘疾人和家屬們飛濺的唾液、還是為白日提供不在場證明的雨水。

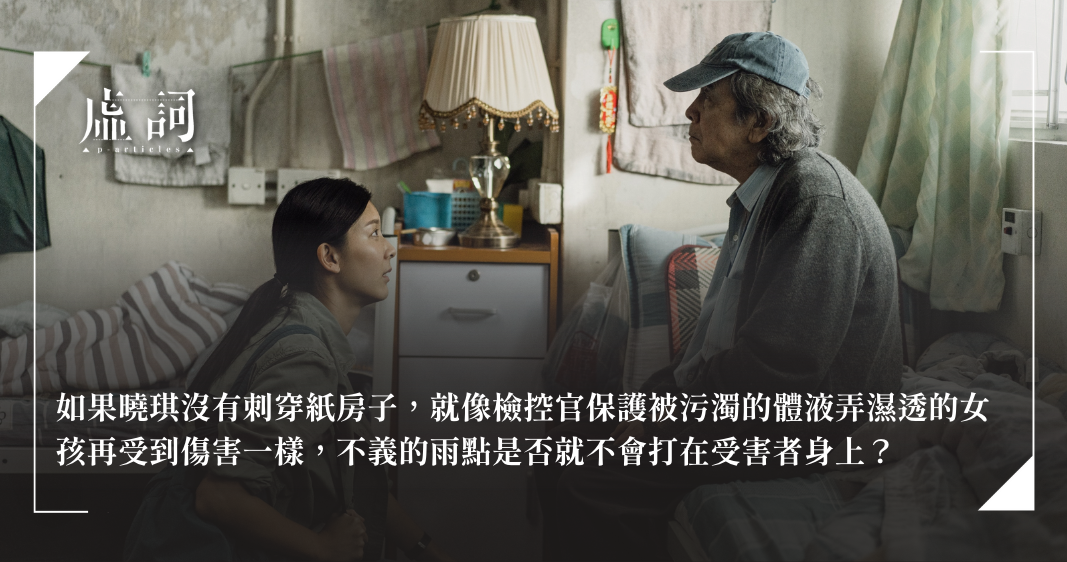

「人生很多事都冇得選擇,做選擇嘅人少,做啱選擇嘅人更少,所以唔好為咗做啱一件事而內疚。」我們並不知道通伯(姜大衛 飾)對曉琪這樣說,是因為他們都捉着同樣的繩索,還是因為她是為通伯電話接通了外界的人。但通伯幫她戴上的鴨舌帽,無疑支撐了這位記者和觀眾不論在白日還是黑夜,烈陽還是暴雨,都以自己內心的標準去指認和審判惡行的勇氣。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐