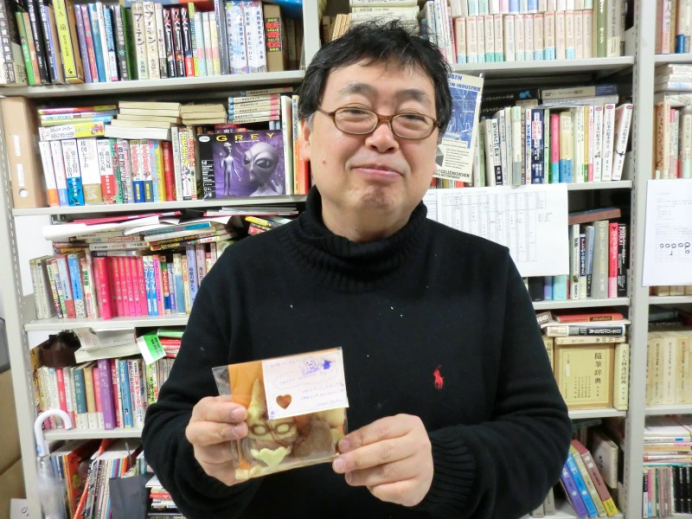

大塚英志|从“历史”与“自我”交锋之处出发

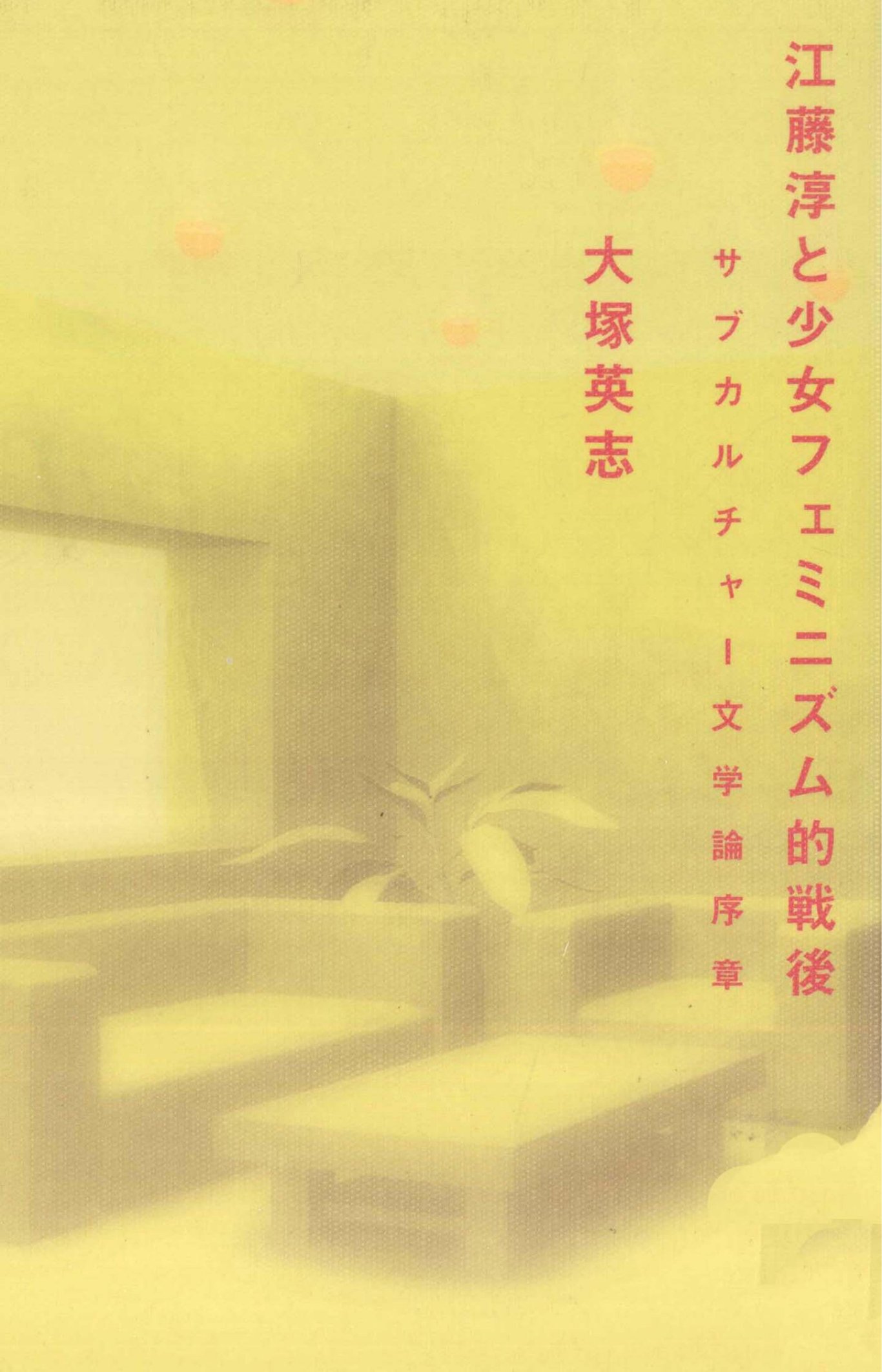

江藤淳与少女女性主义的战后 江藤淳と少女フェミニズム的戦後

大塚英志

终章 从 “历史” 与 “自我” 所交锋的场所出发

摇滚歌手忌野清志郎试图在专辑中收录经 “朋克风格” 改编的《君之代》,此举引发与发行方唱片公司的对立,最终专辑发售被中止,这一事件见诸报道。据报道,发行方解释理由称 “对于分裂国民舆论的重要事项,(此举)会给人一种偏向某一方立场的印象”,但我不禁陷入思考:说到底,这版朋克风格的《君之代》,真的如发行方所言,是带有偏向某一方政治立场性质的作品吗?也就是说,将作为 “国歌” 被法制化的《君之代》改编为朋克风格,究竟是出于亵渎的不敬之意,还是基于想让《君之代》更贴近大众的意图呢?唱片公司想必是判定它属于其中某一种情况吧。但约十年前,忌野清志郎曾对广濑隆在《危险的话》(『危険な話』)中煽动起的 “反核电” 情绪敏感地做出回应,演唱了“核电站滚蛋!我们只要日本牛奶!”(「原発はいらねえ、和牛乳のみてえ」)<1>,还因此引发过与此次完全相同的发售中止风波。这样一位歌手,或许只是以与当时相同的、略显刻意的方式,单纯地忠实于时代情绪而歌唱罢了。或许这位摇滚歌手会以某种形式,就《君之代》发表否定或肯定的政治言论,但我并不认为这种言论背后存在确凿的依据或政治信念。就像十年前成为反核电热潮导火索的《危险的话》,不过是将核电与犹太资本阴谋联系在一起的 “荒诞书籍”(トンデモ本)一样,显而易见,忌野清志郎所能用语言表达的 “政治”,无论好坏,也都只是作为亚文化(サブカルチャー)的政治而已。

1 这是ラヴ・ミー・テンダー/RCサクセション中的一句词,与原文略有不同。(本篇文章所有注释都是译注)然而,抛开这一点不谈,朋克风格的《君之代》确实准确反映了这个国家当下的现状 —— 关于 “国家” 的叙事已沦为亚文化。对忌野清志郎而言,十年前支持 “反核电” 的情绪,与此刻对《君之代》产生兴趣的情绪之间,理应不存在任何矛盾或变节。这与小林善纪(小林よしのり)只因忠实于大众欲望、便不存在变节或转向的情况是一样的。说起 “以朋克风格讲述‘国家’”,听起来简直像是在讽刺福田和也,但问题的关键在于:像《君之代》《日之丸》这类包含在 “国家” 叙事中的内容,为何能与 “朋克风格改编” 这种亚文化的叙事方式毫无冲突地 “结合” 在一起?从这种现象中,难道不是明显缺失了对 “国家” 相关的意义与依据的追问吗?

小渊内阁曾对《君之代》中 “君” 的含义做出奇特定义,称其指象征天皇及全体国民,但无论谁来思考,《君之代》里的 “君” 难道不只能解读为作为君主的天皇吗?无论否定还是肯定,这都是《君之代》不可回避的历史语境。将这一点模糊化后才被法制化的《君之代》,究竟能为怎样的 “国家” 而歌唱?可以说,正是这种意义的缺失,才使得仅靠 “朋克风格” 这一 “手法” 来放大效果的《君之代》成为可能。在这之中,难道看不到我此前在《诸君!》(『諸君!』)中写过、却被保守派人士无视的现象 —— 如今 “国家” 叙事中 “天皇” 含义的模糊化,以及对 “无天皇的民族主义”(天皇抜きのナショナリズム)的倾向 —— 所存在的相同问题吗?然而,这种通过模糊 “天皇”“君之代” 这类 “依据” 而成立的奇特民族主义,究竟是何种事物?在我看来,这个国家此刻被错觉为正在 “重构” 的所谓 “国家”,不过是将一直被保守派论坛(「論壇」)<2>视为眼中钉的、名为 “战后民主主义” 的虚构标签换了个说法而已。如果说十年前忌野清志郎通过反核电歌曲所代言的 “市民” 是虚构的,那么在同样意义上,如今关于 “国家” 的叙事在我眼中也同样是虚构的。

2 概指用来谈论公共问题的平台这难道只是我的错觉吗?

然而,“战后民主主义” 与 “国家” 叙事的这种 “结合”,真的只是小林善纪之后才出现的现象吗?每当这样思考,我便无法不回想起江藤淳曾在《自由与禁忌》(『自由と禁忌』)中,对丸谷才一《在背地里歌唱君之代》(『裏声で歌へ君が代』)做出的如下严厉批判。

江藤所质疑的,是丸谷才一小说中的这样一段内容:

〈“所以说,日本这个国家或许是现代国家的典型呢。是那种没有目的、仅仅只是存在着的国家的典型……” 梨田说道。

“其他国家还没能理解,这样的状态作为国家才是正确的,他们还在宣扬各种各样的‘口号’,但那都是错误的。过去的日本,会打着‘为了东洋永久的和平’发动战争,或是宣称‘亚洲的盟主’‘八纮一宇’,有过各种毫无意义的口号,自从没有了那些口号,日本才变得好起来。”

“那么,其他国家也像日本一样,舍弃国家目的不就行了吗?”

梨田一边感受着每走一步,暮色便愈发浓重,一边说道:

“一般来说,不是非常优秀的国家,是做不到这一点的。毕竟,承认没有国家目的是会感到孤独的。但如今的日本之所以能做到这一点,不过是偶然罢了。不知不觉就变成了这样。似乎并非是在忍耐孤独。”〉(丸谷才一《在背地里歌唱君之代》(『裏声で歌へ君が代』))

丸谷让作品中的人物反复提及当时的日本是 “仅仅只是存在着” 的国家,并试图肯定这种依据的缺失。对此,江藤不得不写下这样的文字:

〈无论如何,“如今的日本” 都不可能是 “不知不觉就变成了这样”(着重号为引用者所加)。无论其现状如何,都不可能是 “不知不觉” 形成的,而是在各种因素的累积之上才变成这样的。与此相关,一件既可谓费解又堪称奇妙的事是:在这部小说中,作者虽阐释了斯蒂纳(シュティルナー,Max Stirner)与汉斯・凯尔森(ハンス・ケルゼン,Hans Kelsen)的学说,也常引用英、美、法的国家论模型,却唯独对美国的论述极为简略。

为何作者不愿去审视美国?不,为何不愿去审视美国与日本的关联?如果回避直面这种关联,不愿努力洞察其结构,又怎能构建出能让人在 “如今的日本” 感受到现实性的国家论呢?

尽管如此,作者丸谷才一却偏偏避开日美关联的视角,试图在 “日本仅仅只是存在着”“不知不觉就变成了这样” 这类虚构认知的基础上,构建这部《在背地里歌唱》(指《在背地里歌唱君之代》)小说的世界。这位作者究竟是在何等自由的立场上进行创作的?反过来说,丸谷氏又在何等程度上受到了某种禁忌的束缚呢?〉(江藤淳《自由与禁忌》(『自由と禁忌』))

我之所以认同江藤,是因为他秉持着一种健全的认知:无论在何种局面下,“历史” 都不是 “不知不觉就变成那样” 的事物,而是 “在各种因素的累积之上才形成那样” 的。毋庸置疑,对江藤而言,那些 “因素” 便是占领时期(指二战后美军占领日本时期)的审查制度,以及 “在美苏力量关系中,日本主要由美国主导而得以存在” 的认知。江藤认为,丸谷小说中的人物处于一个无需与这样的历史对峙的封闭世界 —— 即所谓由禁忌支撑的 “自由” 之中,因此才会说出 “日本不知不觉就变成了这样” 的 “虚构认知”。但我认为,促成如今 “日本” 成立的 “各种因素的累积”,比江藤所主张的更为复杂。当然,也不用说,江藤也并非认为 “美国的影子”(指美国的影响)是唯一的因素。

然而,如今围绕 “国家” 的动向,难道不正是对 1982 年丸谷小说创作时期,那种被认知为 “仅仅是不知不觉就那样” 的模糊 “国家”,通过法律进行的追认吗?即便为没有依据的 “国家” 赋予了 “法制化” 这一 “依据”,也绝不等同于恢复了历史与意义,这一点不言而喻。

正因如此,福田和也在江藤淳去世时特意写下这样的话:“我认为,在江藤先生逝世的当天,众议院内阁委员会通过国旗国歌法案,这是极具讽刺意味的。像这样通过不正当程序(イカサマな手続き)拼凑出来的‘国家’,江藤先生绝不会认可。” 至少 “保守派” 人士不应回避这番话的意义。据福田所述,江藤就连 “指导方针”(ガイドライン)也批判其为 “美国占领的扩大”。倘若如此,在江藤眼中,国旗国歌法案也不过是将他曾批判过的《在背地里歌唱君之代》中的国家形象,仅通过法律赋予了形式上的依据而已。这,恕我重申,仍是处于保守派论坛的人们所厌恶并持续抨击的、战后民主主义式的温吞时空之中的,也就是说,是依据法律进行的极其散漫的事后追认,我终究无法认为还能是其他什么情况。如果这个国家竟能相信,只需通过法律追认那些缺乏意义、缺乏对历史态度、仅仅 “不知不觉” 存在着的事物,就能 “恢复国家”,那么这不正是这个国家的战后史,实际上早已终结了理应被称为 “保守” 的思想的证明吗?也就是说,众多 “保守派” 的言论,难道不只是作为一种 “反文化”(カウンターカルチャー),仅仅用来抨击 “战后民主主义” 这一虚构,而从未有过其他内涵吗?虽然我无意逐一举例,但能断言 “保守派” 从未散播过这样的言论吗 —— 将这个国家战后所面临的各种问题,仅仅归咎于 “日教组”(日本教职员组合)或 “战后民主主义”,便停止了进一步判断。在我看来,这恰恰与 “保守派” 如今必须为 “国家” 制定 “宏伟蓝图”(グランドデザイン)的局面下,“国家” 具体形象的缺失有着决定性的关联。

正因如此,在江藤淳逝世的次月,小泽一郎将所谓《日本国宪法修改试案》(『日本国憲法改正試案』)(登载于《文艺春秋》(『文藝春秋』)1999 年 9 月号)付诸文字,这已超越讽刺,只剩下丑恶。因为这不过是在宪法层面上,对 “不知不觉就那样” (「何となくかうなつてゐる」)的状态进行追认而已。我并非不知道江藤一生都对小泽抱有期待,但在我看来,小泽一郎只能被理解为一个扭曲的战后民主主义者。这篇文章的宣传语(キャッチコピー)虽说得冠冕堂皇 ——“打破战后日本的禁忌,现职政治家首次起草宪法条文”,但正如我反复强调的,在我眼中,它依然只是试图在宪法层面上,对 “战后” 这一时代的模糊性进行追认而已。我并非以批判小泽为目的,而是想将其内容作为保守派中 “战后民主主义” 与 “国家” 叙事 “结合” 的典型案例,稍作探讨。

首先,小泽主张 “在占领时期制定的宪法,即便在(日本)成为独立国家后仍在发挥作用,这是反常的”。诚然,正如江藤淳所阐明的,这部宪法是由盟军最高司令官总司令部(SCAP)起草的;说起来,麦克阿瑟(マッカーサー)仅提出了大致框架,具体条文则是由相当于研究生水平的 SCAP 职员在短期内起草的。或许是因为这些条文并非用于他们自己的国家,他们写下的内容比自己祖国的宪法要激进得多。但小泽在将现行宪法的依据与时代背景挂钩的同时,却又写道:“希望大家事先了解,在解读宪法时,将时代背景等作为论证依据是不可取的(禁じ手)。”

〈例如,从宪法制定时的经过来看,美国占领军最初曾打算让日本永远无法拥有军事力量。因为他们认为日本人是高呼 “鬼畜英美” 的狂热民族。这一方针在美苏冷战结构逐渐明确后发生了改变,但将这样的历史经过纳入宪法解读,是法律解读的基本常识(イロハ)所不允许的。〉(同前,指《日本国宪法修改试案》)

美国因为不想让日本再次拥有军事力量,所以起草了《日本国宪法》第九条。因此,新宪法应明确写入允许拥有军队。即便我不同意这一观点,至少在逻辑上是可以理解的。然而,小泽却主张,在涉及具体条款的 “修改” 时,不应将宪法成立的 “历史经过” 纳入考量。我并非法学家,只是一名漫画原作者,但我至少能察觉到:小泽在巧妙地混淆两个概念 —— 在法律运用过程中的宪法解读中,“将其成立时的时代背景等作为论证依据”,与在追问《日本国宪法》这一无法回避的历史产物的是非时,“不得不以时代背景为依据”。如果这种混淆并非小泽有意为之,那么这难道不正是江藤一生都在批判的 —— 那种无意识地 “回避正视美国的阴影(影响)” (アメリカの影)的 “禁忌” 的体现,说明小泽也身处其中吗?

正因如此,小泽没有改动宪法第九条本身,而是新增了允许为行使自卫权而拥有军事力量的条文。这无非只是对 “不知不觉” 存在的自卫队,进行法律上的追认而已。正如《君之代》中的 “君” 只能是作为君主的天皇一样,无论谁来看,自卫队都是军队;历史也已证明,在现实的战争局面中,作为 “解决国际争端手段” 的战争与 “自卫权的行使”,根本无法区分。即便回顾九一八事变(満洲事変)的起因,“行使自卫权” 的借口也贯穿始终,而一旦爆发,战争就只是战争而已。但在小泽的认知中,战争始终处于 “美国的阴影(影响)” 之下。他所期望的 “自卫权” 与战争,只有在这一前提下才能成立。最能象征这一点的,便是对 “国际和平” 的贡献。小泽主张,应在宪法中新增以下条款:

〈[国际和平]“日本国民必须率先参与国际社会为维护、恢复国际和平与安全,抵御对和平的威胁、破坏及侵略行为而开展的和平活动,并通过包括提供军事力量在内的一切手段,积极为世界和平做贡献。”〉

小泽反复主张日本应加入联合国军,在提出 “修改试案” 约两个月前,他还曾发表过这样的言论:

〈所谓自卫权,无论是集体自卫权还是个别自卫权,若从个人层面理解,就相当于正当防卫的权利。集体安全保障则相当于警察权,好比为了维护和平而设有警察。每当出现小偷或杀人犯,就呼吁大家组建多国部队作为镇压力量。如果联合国拥有常备军就好了,但目前没有,所以每次遇到情况,大家只能互相帮助,从蛮横的侵略者手中保卫自己的国家。就连世界上唯一能单独实现武装独立的美国,在海湾战争(湾岸戦争)中派遣军队时,也需要联合国决议。我认为过去的主权国家论已不再适用。〉(《文艺春秋》1999 年 7 月号《情绪性的护宪论会毁灭国家》(『情緒的な護憲論が国を滅ぼす』))

我一直非常在意小泽频繁使用 “大家(みんな)” 这一表述。“大家一起(みんなで)” 这种说法,本应是 “战后民主主义” 下模糊个人责任的用语,但即便这是对话中的口头表达,小泽将联合国说成 “大家(みんな)”,依然让我无法释怀。小泽试图将单个国家的主权模糊在名为 “联合国” 的 “大家(みんな)” 之中。但在我看来,这个 “国家” 根本无法被视为拥有 “国家” 应有的主体性,因此,加入 “大家(みんな)” 之中,不过只是掩盖了主体性的模糊而已。更何况,即便说是联合国,明眼人(甚至孩子)都知道,它的母体实际上是二战中的战胜国 —— 同盟国军队,而冷战结束后,以 “维持和平行动” 名义行使军事力量的主体,是自诩 “世界警察”、奉行单边主义的美国。小泽还时常强调日本有必要成为 “普通国家”,并主张加入联合国军是其条件之一,但这难道不就像被麦克阿瑟形容为 “12 岁孩子” 的这个国家,在向联合国 = 战胜国寻求对自己 “成年”(一人前)的认可吗?这样的举动,才应该被称为 “国耻” 吧。

在小泽 “大家一起(みんなで)” 的表述中,我不禁感受到一种不安 —— 这种不安并非源于他作为政治家的身份,而是源于他作为战后一名普通日本人的 “个体(私)” 身份。诚然,这种植根于不安的特质,正是他言论具有大众性与说服力的原因,但正如 “大家(みんな)” 一词的模糊性所象征的,这种特质也只能通过刻意模糊超越 “个体(私)” 的领域来实现。

这种对模糊性的追认倾向,在小泽关于 “天皇” 条款的见解中也保持着一致性。小泽一方面称天皇是 “日本国的元首”,另一方面紧接着又表示,这一点毋庸置疑,因此没必要特意修改条文。但在同一篇文章中,他却主张,为了更明确宪法前言中 “希望在国际社会中占据光荣地位” 的理念,应新增前文引用的 “国际和平” 相关条款。既然如此,为了更明确 “天皇” 这一理念,将其写成 “君主” 不也可以吗?为何小泽要回避这一微不足道的修改呢?

我并非要逐字逐句地挑小泽的毛病,只是想指出其修改试案中双重标准(ダブルスタンダード)的存在。在这背后,难道不正是隐藏着小泽对 “天皇” 难以言说的顾虑 —— 即我所说的 “无天皇的民族主义”(天皇抜きのナショナリズム)的心态吗?正因如此,我才会产生这样的印象:小泽特意写下关于紧急状态的条款,主张应进一步明确内阁的权限。在我看来,若说小泽此次文章中存在唯一触及 “战后日本禁忌” 的部分,其实就是这一部分。只要想到曾上演过 “党首公选” 这种奇特举动的人是谁,我就不得不以略带多疑的眼光看待小泽的真实想法(本音)。

正如我此前所写,我认为应让 “天皇” 作为一种制衡机制(抑止のシステム)发挥作用,以避免赋予因大众情绪而当选的政治家过多不必要的权力。从这个意义上说,“天皇” 在政治上是必要的,这是我的立场。但在我看来,小泽似乎暂且将 “天皇” 搁置一旁(棚上げ),同时又在为 “无天皇的民族主义” 释放试探气球(観測気球を上げている)。

编辑部对我的要求,是结合江藤淳的逝世,从根源上重新思考 “保守” 这一概念。结果文章逐渐变成了对小泽一郎《宪法修改试案》的批判,但这只是因为该试案是证明 “如今的‘保守’,不过是对江藤所厌恶的‘战后’这一虚构进行无依据追认” 的绝佳材料而已。即便如此,这所谓的 “修改试案”,竟还伴随着 “打破禁忌” 这种实在太过怪异的豪言壮语被谈论,实在令人费解。至少江藤淳从未说过这样的言论 —— 公然识破谁都能看穿的 “虚构”,却又让别人觉得自己拥有依据。

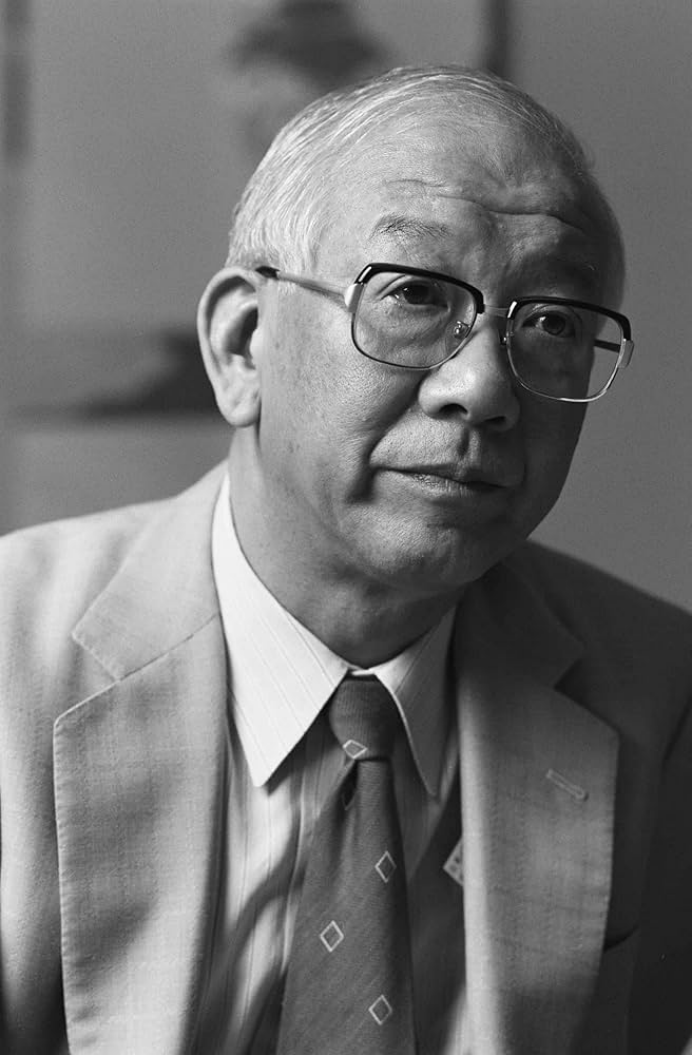

从这个意义上说,江藤讲述历史的方式(歴史の語り口)至关重要,也是我应当学习的。更具体地说,是他那种接纳 “历史” 与 “自我(私)” 之间产生的交锋(軋み),并执着地将其记述下来的态度。而且,江藤还试图从身体层面(身体の水準)去接纳并记述这种 “交锋”。

〈因此,若想依据实际情况,去捕捉一个人内心所发生之事的迫切性,就必须从这样的角度出发:与其关注个体本身,不如关注个体内在的问题,是如何在我们称之为 “时代” 或 “社会” 的力量的逼迫下,以何种形式表现出来的。这也就是说,要将人视为超越历史之物与历史的交汇点。诚然,我们作为国民,被要求对国家忠诚;作为某个群体的一员,被要求为群体的利益与理想奉献。但我们并非只为这些而活。我们首先只是 “活着” 而已。换言之,我们作为一种永恒的生物学意义上的存在(生物学的存在),出生后被母亲抚养长大,与名为 “父亲” 的第一个他人相遇,接受教育,随后组建自己的家庭,最终走向死亡。

若无法首先看清这一事实,实际上,我们便无法真切地感受到与我们称之为 “时代”“社会”,或是 “历史” 之物的关联。因为我们并非为了 “历史”,或是为了 “时代” 的理想而活,而是为了 “活着”,才去召唤 “历史” 与 “时代”—— 或者拒绝它们。此处所说的 “活着”,当然并非指单纯的自我保存欲望。为了 “感受自己活着”,我们有时甚至会自我毁灭。包括这种情况在内,我们为了 “活着”,试图去召唤 “时代” 与 “历史”,或是拒绝它们。〉(江藤淳《一族再会》(『一族再会』))

我将江藤对 “历史” 的态度理解为与 “自我(私)” 的 “交锋(軋み)”,正是因为江藤有着这样的觉悟 —— 他甚至写道,“召唤‘历史’” 有时 “甚至可能走向自我毁灭”。

正因如此,江藤才能这样记述自己的家族:

〈若说促使明治日本诞生的主要动因是外部压力(外圧),那么我的祖父曾投身其中的帝国海军,便被国家要求直面并承受这种外部压力。他作为佐贺藩的贡进生加入海军,不仅是因为这被视为下级武士(下級士族)快速出人头地(立身の早道)的途径,更因为这种国家层面的要求中充满了危机感。就这样,祖父成为海军军官,最终晋升为提督,却在年仅十七岁时便去世了(凶十七歳の若さで死んだ)<3>。若说祖父的死直接或间接关联到母亲的死,那么母亲或许可被视作自日本踏入 “近代” 以来,始终被这种投射在我们意识中的外部压力所吞噬的牺牲品。若祖母厌恶母亲是必然,那么父亲被母亲吸引也同样是必然。然而,在母亲弥留之际支撑着她的,恐怕依然是惠特曼与布莱克所象征的事物吧。〉(同前,指《一族再会》)

3 “凶” 表惋惜,指早逝祖父不得不直面 “近代” 的命运,竟间接导致了母亲身体的 “崩溃”。江藤便是这样理解母亲的死亡的。名为 “近代” 的 “外部压力” 所带来的交锋(軋み),在祖父、祖母、父亲、母亲,乃至 “我(私)” 的层面被反复记述。《一族再会》之所以不只是一个单纯的 “恋母” 故事,正是因为其中包含了与这种 “交锋(軋み)” 相关的记述。江藤之所以断言 “国家与历史绝不可能‘不知不觉就变成那样’”,正是因为他始终在这种 “交锋(軋み)” 之中把握历史。

因此,江藤并非在无差别地批判 “虚构”。至少对于因这种 “交锋(軋み)” 而被迫切需要、从而产生的 “虚构”,江藤不会轻易舍弃。

〈总之,我觉得堀先生<4>在这一点上是个非常不可思议的人。如今丑陋的轻井泽,几乎可以说是堀先生造就的。当然,当时肯定存在由近卫等人<5>所属的统治阶级、以及能与外国人交往的上层阶级人工打造的世界。但我认为,那个世界的形成是有其必然性的。当时日本正面临是否要与美国进行更多谈判的问题,那个世界是在这样的背景下勉强形成的。那是一个 “势利小人(スノップ)” 的世界,是个令人不快的世界。但是,以那个世界为标准打造的虚构世界,却让人无法认同,是个非常可悲的世界。然而,现在的少爷小姐们,竟还以那个虚构世界为范本,轻率地模仿,这实在是一个既可疑又卑劣的世界。〉(江藤淳《文学的现在》(『文学の現在』))

4 指堀辰雄5 指近卫文麿等在《昭和的文人》(『昭和の文人』)中,江藤严厉批判堀辰雄在小说《幼年时代》(『幼年時代』)中,构建了一个隐瞒 “自我(私)” 出身的 “虚构”,而上述言论正是这种批判的延伸(正因如此,江藤将《幼年时代》这类私小说视为毫无价值,其意义不容小觑)。作为一种投机性的 “虚构”,江藤无法不否定轻井泽那一排排廉价民宿(安っほいペンション)所构成的 “人工” 风景;但与此同时,只要轻井泽这一时空,是在与 “外部压力” 的妥协或抵抗中,不得不存在的虚构(否応なく必要とされた仮構),他便不会否定它。正如加藤典洋所指出的,这种态度与江藤否定村上龙、肯定田中康夫的态度是一致的。

因此,江藤并非只是在批判 “虚构”。倘若他只是那种对“虚构”嗤之以鼻或冷嘲热讽便就此止步的评论家,我根本不可能对他怀有敬意。事实恰恰相反,江藤主动置身于 “历史” 与 “自我(私)” 交锋(軋み)之处,不断剖析(腑分けし続けた)作为这种 “交锋(軋み)” 延续体而产生的事物。这其中一方面包括在新人小说奖中围绕亚文化文学(サブカルチャー文学)的争论,由于我已在《亚文化文学论》(『サブカルチャー文学論』)中记述过相关内容,此处无需赘述。在那里,我确实能看到作为自身问题的 “作为主体的亚文化” 所存在的微弱可能性,但这是另一个话题了。无论如何,无论是围绕夏目漱石的研究,还是对占领时期审查制度的追查,江藤始终试图从 “自我(私)” 的层面,重新体验那种 “交锋(軋み)”。以这种方式书写的 “历史”,既不可能是单纯的私人回忆或怀旧之情(私的な回想やノスタルジー),也不可能是所谓的 “大写的历史”(大文字の歴史),它是远为复杂、充满微妙光影的产物。正因如此,江藤甚至毫不掩饰地将 “大写的历史” 本身作为一个根本性的真实加以质疑。

因此,江藤淳并非仅仅在批判“虚构”。倘若他只是那种对“虚构”嗤之以鼻或冷嘲热讽便就此止步的评论家,我根本不可能对他怀有敬意。事实恰恰相反,江藤是主动置身于“历史”与“自我”相互叩问的场域,持续剖析那在无尽“摩擦”中诞生的事物。其中之一,便是围绕小说新人奖中亚文化文学引发的论争——此事已在《亚文化文学论》中记述,在此不再赘述。我从中窥见了作为自身关切所在的“亚文化这一主体”的微弱可能性,不过这已是另一个话题了。

总之,无论是关于夏目漱石的研究,还是对占领时期审查制度的追查,江藤始终试图以“自我”的相位去重新体验历史的“摩擦”。以此种方式写就的【历史】,既不可能仅是私人的回忆与怀旧,亦不可能成为所谓“大写的历史”。它是远为复杂、充满微妙光影的产物。正因如此,江藤甚至毫不掩饰地将大写的“历史”本身作为一个根本性的真实加以质疑。

〈我在想,该怎么说呢…… 或许这有点不着边际,但人类究竟是从何时开始,认为存在着如今大多数日本知识分子所理解的那种 “历史” 的呢?明治维新时,日本人接触到西方,当时他们会认为西方有着与自己相同的 “历史” 吗?如此一来,无论是黑格尔还是马克思,那些 19 世纪西方的伟大思想家认为 “历史存在”“历史是万物的根本”,从某种意义上来说,或许只是某个时期的产物。人类原本难道不是在 “历史是否真的存在” 的迷茫中生活的吗?当然,这与小林先生<6>的看法无关。〉(同前,指《文学的现在》)

6 指小林善纪江藤甚至会直言 “历史真的存在吗”,但此处被怀疑的,是 “大写的历史”,是那种与 “自我(私)” 之间绝不可能产生交锋(軋み)的 “历史”。《成熟与丧失》(『成熟と喪失』)是一部优秀的战后史著作<7>,《一族再会》也无疑是一部近代史著作。但正如前文引用的《一族再会》片段所明确显示的,这些著作首先是作为祖父、母亲、江藤自身的 “交锋(軋み)” 的集合而被记述的。可以说,这种通过 “交锋(軋み)” 构建的 “自我(私)” 与 “历史” 的关联,是江藤所独有的。

7 上野千鹤子对《成熟与丧失》进行过颇为精彩的解说,见『男流文学論』和《厌女》的第八章我之所以不得不觉得,那些从事教科书批判的人所谈论的历史是 “空洞的”,正是因为他们回避了 “自我(私)” 与 “历史” 之间产生的 “交锋(軋み)”。他们所谈论的 “历史”,是一种不会让自身受到伤害的 “历史”。而他们将其斥为 “自虐”(指自我否定式的历史观)并全盘否定的事物中,也必然包含着这种 “交锋(軋み)”。说到底,难道存在不会让人受伤的 “历史” 叙事吗?如果说这只是 “大写的历史” 的短命之处,倒也无话可说;但另一方面,我也对与我同龄的冈田斗司夫、半泽俊一等 “御宅族(おたく)” 所谈论的亚文化感到不满 —— 他们精细地罗列专有名词,却绝不愿将其与 “历史” 关联起来。在他们的论述中,亚文化史仅仅停留在作为 “自我(私)” 体验的信息记录层面,亚文化本身所体现的交锋(軋み),以及 “自我(私)” 的体验与 “历史” 之间的交锋、抵抗与背离,完全未被当作问题看待。他们所谈论的 “御宅族论(おたく論)” 中,之所以不存在宫崎勤这样的 “交锋(軋み)”,正是因为这个原因。江藤所谈论的,是通过以 “交锋(軋み)” 的形式真切感受并接纳 “历史” 与 “自我(私)” 而成立的领域,同时也是能够中介两者的领域 —— 或许可以称之为 “中范围的历史”(中範囲の歴史)。这是一种对 “大写的历史” 最切实的批判方法,因为 “大写的历史” 具有随时可能崩塌为 “虚构” 的不确定性。在我理解中,江藤对历史的态度便是:试图通过这种方式,为只能是 “虚构” 的 “大写的历史” 勉强赋予一丝意义。

然而,很难说如今 “保守派” 的言论,能够在这个意义上阐述 “自我(私)”。在 “战后” 这个时代背景下,能够中介 “自我(私)” 与 “历史” 的 “交锋(軋み)” 的 “中范围的历史”,几乎从未被谈论过。而作为停止判断的机制(判断停止の装置)发挥作用的,绝不仅仅是 “战后民主主义”。无论是 “保守派”“左翼” 还是 “御宅族”,都同样缺失了这样的 “历史”。但如果缺少这一过程(手続きを抜きに),“国家” 难道能够恢复吗?这一问题也适用于小泽一郎所说的 “大家一起(みんなで)”—— 在那里,“大家(みんな)” 与 “自我(私)” 之间的交锋(軋み),终究还是被排除了。若再回到小泽一郎的《宪法修改试案》,试案中与 “国际协调主义” 并列的另一核心 ——“公共福祉”(公共の福祉),在我看来,也不过是一种持续让人停止 “自我(私)” 判断的机制。小泽试图将 “公共福祉” 置于公民权利(私権)之上。

〈[公共福祉]“本宪法所保障的一切基本人权,均服从于公共福祉及公共秩序。关于公共福祉及公共秩序的事项,由法律予以规定。”[追求幸福权]“对于本宪法所保障的国民的生命、自由及追求幸福的权利,必须通过不断的努力来维护。国民不得滥用这些权利。”〉

但小泽对 “公共福祉” 的理解,难道不是过于狭隘了吗?或者说,他难道不是在公然将 “公共福祉” 与 “维护治安” 混为一谈吗?

〈政府也有责任。例如通信监听法案(通信傍受法案),这对于包括国防在内的治安维护(治安維持)是不可或缺的。(政府)不该向国民隐瞒其中的问题,用 “只是侦查所需” 这样的说法蒙骗国民来推动法案通过。制定居民户籍(住民台帳),也不只是为了征税。因为它对于紧急状态下的安全保障(有事の安全保障)和危机管理(危機管理)是必要的,难道不该以引入编号制度(背番号制度)的形式来讨论吗?〉

我理解的 “公共福祉”,是建立在 “自我(私)” 与 “自我(私)” 之抵抗(「私」の措抗)之上的、更高层面的利益协调的集合。然而,小泽却只是用 “公共福祉” 这种模糊的词语,来搪塞 “为了维护治安和国防而限制公民权利” 这一事实。这种对 “公共福祉” 的用法,在我听来就像是小泽常用的 “大家(みんな)” 的另一种说法。小泽所说的 “公共福祉”,归根结底,无非是要求国民停止 “自我(私)” 的判断。

但这种围绕 “公共” 的怪异表述方式,并非小泽独有。在我看来,那种名为 “大家(みんな)” 的 “战后民主主义式” 的压制机制(抑圧のシステム),不正是只是换了个 “公共” 的名称吗?

如果要将 “公共福祉” 置于 “公民权利” 之上,那么 “公共福祉” 这一共识(コンセンサス)的具体形象便是不可或缺的。在既没有相关历史积累,也不存在能产生共识的社会制度的情况下,被倡导的 “公共福祉”,实在是危险的。既然如此,大可堂堂正正地写明 “为了国家与治安而限制公民权利”,却非要将其纳入模糊的 “公共” 概念中,我实在无法认同这样的宪法。小泽一郎的《宪法修改试案》,是一种扭曲的 “战后民主主义”—— 让理念去迎合扭曲的现实,或是对其进行追认。而这难道不正是如今被称为 “保守” 的事物的真面目吗?以与反核电歌曲相同的语调歌唱的《君之代》,讽刺地成为了其过于贴切的戏仿。

然而,对于以这种形式呈现的 “国家” 与 “公共”,“论坛”也负有一部分责任。这一点,我想在最后记下来。我认为,“公共” 并非是以特权方式限制 “自我(私)” 的事物,而是 “自我(私)” 与 “自我(私)” 相遇、切实协调利益、产生共识的场所。将本应是 “为实现这一目的的程序与场所” 的 “公共”,曲解为无需思考、只需 “自我(私)” 服从的归属地,这无疑是错误的。不应只要求人们服从 “公共”,却不追问 “公共” 的意义。议会本应作为这样的 “公共” 机制而存在,但即便看看自民党、自由党(当时小泽一郎所属政党)与公明党联合政权的现状,我也完全无法理解其中存在着何种 “公共”。从这个意义上说,小泽试案中唯一令人感兴趣的,是提议设立无需选举、具有荣誉职位性质的参议院(名誉職的な議会)。但若是如此,与其让参议院议员成为众议院议员 “晋升” 后的终身职位,不如通过抽签从所有拥有参政权的人中选举参议院议员,这样反而能更有效地发挥制衡功能(チェック機能),不是吗?我认为,仅靠调整议席数(定数是正)、耍小选区这类小伎俩(小細工),根本不可能实现议会作为 “公共” 场所的重生。但另一方面,被称为 “论坛” 的场所,难道不需要将自身重构为 “公共” 的场所吗?关于更多的内容,我曾在某本杂志上写过,却没有任何反响,因此不再重复。但如果对那些只在亚文化之下的更低级文化圈中发表言论的 “御宅族” 感到气愤,在场的各位难道不应该好好摸索,如何构建能产生 “公共” 共识的 “公共” 场所吗?

想必大家不想听我这么说,但 “论坛” 理应成熟到这个程度了。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!