全球概覽:從嬉皮士之路到香蕉煎餅之路;從背包客到數字遊民

2022年10月到12月或11月到12月,身邊的第二波朋友從香港或北上廣深、大理啟程紛紛踏上暌違2-3年的重返世界或重新探索世界之路;第一波是台灣、新加坡朋友和在香港的我在2022年4月出發環球旅行。

第二波朋友更多是帶著出海(尋找偉大航道)或數字遊牧的探索尋找當代水草豐美之地或數字遊民宜居之地,距今一算整整兩年半,有六座城市挺清晰地顯現出來。它們分別是:曼谷、清邁、吉隆坡、檳城、普吉島和巴厘島;第二批可能有越南的胡志明、河內與峴港。

有意思的是,這幾個城市從北到南,地理上幾乎在同一條經線上。

從直線距離來看,從北到南它們大致的間距如下:大理 - 800km - 清邁 - 700km - 曼谷 - 700km - 普吉島 - 400km - 檳城 - 350km- 吉隆坡

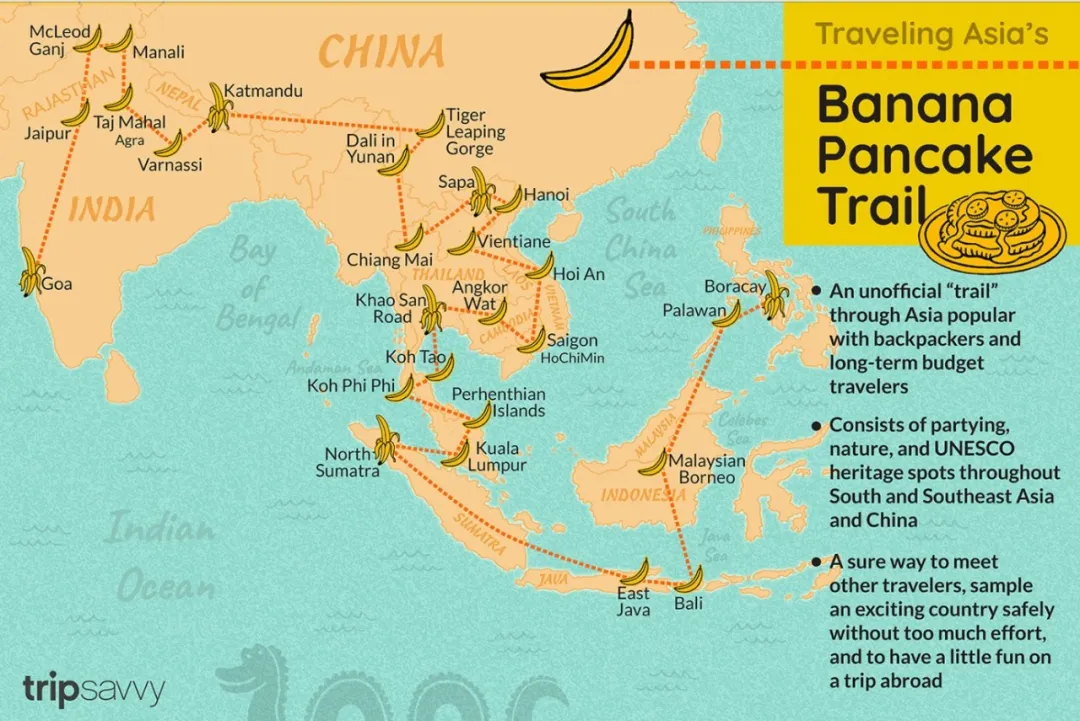

看著這條路線,不禁想起《全球概覽》推薦的《孤獨星球》首刊《亞洲窮遊指南》(Across Asia on the Cheap, 1973年),成為背包客探索東南亞的聖經,標準化了“香蕉煎餅之路”(Banana Pancake Trail)的路線。

香蕉煎餅之路从泰國曼谷(考山路)→ 老撾、柬埔寨 → 越南、印尼 → 中國雲南(2000年代延伸)

各地特点:

- 泰國考山路(簽證、旅舍樞紐)

- 老撾萬榮(漂流派對)

- 雲南大理(社區生態)

- 終點象征:旅遊產業化節點(如巴厘島海灘)

1975年,越南戰爭終於結束,東南亞逐步開放,廉價航空與《孤獨星球》指南出版(1973年首刊)推動自助遊興起。曼谷考山路因毗鄰大皇宮和廉價旅館密集,自然成為樞紐。

至80年代末,“香蕉煎餅之路”雛形顯現,覆蓋泰國、老撾、柬埔寨三國。

1990年代,在全球化的加速下,路線擴張至越南、印尼,並出現成熟配套服務(如跨國巴士公司、連鎖旅舍)。雲南因1990年代麗江古城申遺成功及背包客傳播,成為北延節點,後大理發展成為中國大陸第一個東方嬉皮士飛地。

背包客(Backpacker)文化源於20世紀60年代歐美“嬉皮士運動”,彼時青年群體以反叛主流社會、追求精神自由為動力,開啟低成本長途旅行。

《全球概覽》又名“嬉皮士生存指南”是一本在1960年代末至1970年代初出版的雜志,內容涵蓋工具、技術、DIY項目、生態學、社區建設等,旨在為讀者提供自給自足和創造性生活的資源。1972年停刊,1974年短暫覆刊,最後一期的封底標語是:「 Stay Hungry, Stay Foolish 」

近年被喬布斯引用,又引起一波關注與風潮。

這是發生在20世紀60年代的一場美國反主流文化運動,回應冷戰、工業污染和消費主義,警示「接入工具」;同年相互交織出返土歸田運動(Back-to-the-Land Movement),共同塑造了技術烏托邦思想與公社實踐的獨特融合。

社會背景:冷戰壓抑與青年反叛

20世紀60年代,美國青年深陷冷戰核威脅與越戰泥潭,對軍工覆合體催生的官僚化社會極度失望。他們以“逃離體制”為口號,遷往鄉村建立公社,實踐自給自足的生活,試圖重建平等、和諧的社區。

1960年代,歐美嬉皮士受東方宗教吸引,沿陸路經土耳其、伊朗、阿富汗抵達印度和尼泊爾尋求精神啟蒙(1968年披頭士樂隊赴印學習冥想進修)

嬉皮士之路 陸路貫穿歐亞:

歐洲(倫敦、阿姆斯特丹)→ 土耳其、伊朗、阿富汗 → 南亞(印度果阿、尼泊爾加德滿都)

- 印度瑞詩凱詩(瑜伽修行)

- 尼泊爾嬉皮士社區(迷幻搖滾與靈修)

- 終點象征:精神烏托邦(如印度阿姆利則金廟)

1960-70年代的嬉皮士之路是單向精神朝聖(歐洲至南亞),依賴陸路穿越動蕩地區;1980年代至今的香蕉煎餅之路是閉環旅遊網絡(以東南亞為中心),依賴航空與成熟交通鏈。

1960年代,歐美嬉皮士受神秘東方宗教吸引,從歐洲至南亞遊牧,形成嬉皮士之路(Hippie Trail)

而這神秘東方在近代不禁想起1933年詹姆斯·希爾頓的小說《消失的地平線》中虛構了“香格里拉”(香巴拉)— 一個位於藏區雪山中的永恒和諧之地,融合了藏傳佛教、中庸哲學與自然崇拜。

創作背景源於一戰後的精神廢墟與二戰前的焦慮,香格里拉成為西方逃避現實的符號。創作靈感來自探險家約瑟夫·洛克在滇西北的報道。

1924年到1935年,美籍奧地利探險家約瑟夫•洛克在中國西部高原探險期間,於美國《國家地理雜志》上發表了系列文章和圖片,這些圖文用紀實散文的方式描繪了一個與世隔絕的世外桃源景象,作品發表後引起了世界性的關注,遠在英國的暢銷書作家詹姆斯•希爾頓就是關注者之一。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐