閱讀 | 無限賽局

你是否也曾問自己:在這場沒有終點的人生競賽裡,我們真正要「贏」的是什麼?

▍ 這本書在說什麼?

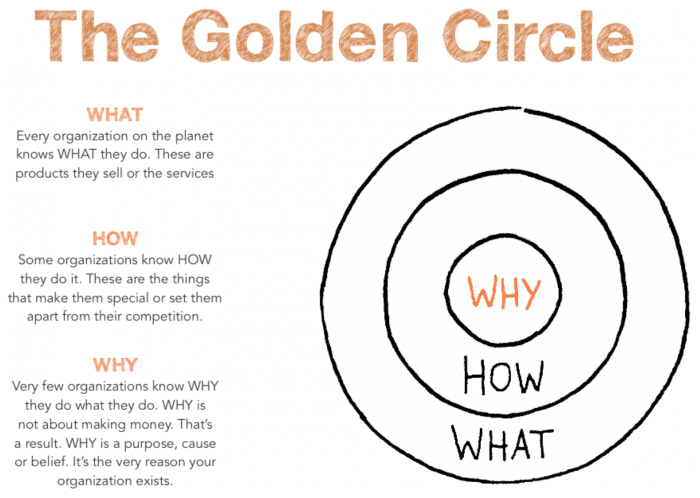

這本書的作者賽門・西奈克(Simon Sinek),長期以「黃金圈」(Golden Circle)理論聞名於世。

先前讀過他的兩本書《先問,為什麼?》與《最後吃,才是真領導》。這兩本書都以核心的「WHY」為出發點,一針見血地指出人們在工作與人生中的迷惘,也特別強調建立「互信文化」與「安全圈」(Circle of Safety)的重要性。

到了《無限賽局》(The Infinite Game),作者更進一步深化視角,從「為什麼(Why)」擴展到「相信什麼(Belief)」,從短期的競逐思維,延伸到人生的長途遠征。

整本書透過豐富而深刻的案例,探討了「信念」與「賽局框架」的重要轉換:有限 vs. 無限。

有限賽局:玩家明確、規則固定、時間結束後必須分出勝負,就像籃球比賽。

無限賽局:玩家與規則皆可能是未知且隨時可變動的,唯一的目標是「讓遊戲能繼續下去」。像是學習、職涯、婚姻以至於整個人生,本質上都屬於無限賽局。

💡 無限賽局中最重要的目標,是讓賽局繼續下去。 The primary objective in an infinite game is to keep the game going.書中特別指出,當領導者以有限思維經營無限賽局時,組織將會出現信任破裂、合作困難以及創新停滯的危機;相反的,如果能以無限思維為根基,則能建立長期穩固、韌性十足的組織,這也是整本書的核心觀點。

以下快速總結書中提到的「無限思維」五大要素:

崇高的信念:為尚未實現的未來勾勒具體願景。

信任的團隊:建立心理安全的環境,鼓勵團隊成員勇於展現脆弱。

可敬的對手:競爭的目的是促進自我精進,而不是為了打敗對手,這點在心態上,我個人認為是最重要的。

攸關存亡的應變:主動擁抱變革,以長遠願景驅動組織的轉型與調整。

領導的勇氣:即使身處壓力與誘惑之中,也要堅守原則、做出正確的選擇。

最後,我將透過書中三個特別引起我共鳴的故事,來進一步呼應整本書的重要理念:人生與職涯都不是 100 公尺短跑,而是一場無限接力。也藉此機會,讓我們反思該用什麼視角重新審視自己的腳步?

▍ 一把刀的困境:瑞士刀的逆轉勝

2001 年,美國發生的 911 恐怖攻擊事件震驚全球,相信大家對這段歷史仍記憶猶新。

但或許你沒想過,這起事件之後,當年以瑞士刀聞名世界、擁有百年歷史的企業 維氏(Victorinox),一夜之間陷入從未預料到的生存危機。

當時這家平均每十秒就賣出一把瑞士刀的企業,在新的航空管制政策發佈後,瑞士刀瞬間被列為禁帶物。全球機場的免稅店與禮品店訂單在數日內「歸零」,導致營收一夕蒸發高達 95%。

看到這段歷史,我特地科普一下,確實在 911 發生前,旅客是可以攜帶小型刀具登機的,事件之後,就只能託運。再加上當時社會瀰漫的氛圍,讓「裁員、關廠、止血保命」的聲音充斥整個市場。

如果以有限思維看這場風暴,維氏最「合理」的做法,應該是立刻裁員、關閉老舊產線、砍掉研發預算,以求財報止血。

然而,執行長卡爾・艾森納(Carl Elsener)腦中想的,並不是「本季 EPS」,而是那句家族延續四代的信念:「為探險者與夢想家打造可靠的隨身夥伴」。

這個故事,最讓我覺得特別的地方是,維氏企業的經營方針,到了第四代還是延續者前人的崇高信念(無限思維)。

下面大概彙整他們從當年那場最大的危機一路的走到今天,採用的策略與信念:

預備現金,為未知的危機蓄能

早在 911 之前,維氏便維持高額現金部位。艾森納的父親常說:「經濟一定循環,風暴總會來,問題只是何時。」

所以維氏在盛世時期拒絕過度擴張,而是把利潤投入工廠自動化與員工培訓,並建立「危機基金」:每售出一把刀,都會有固定百分比匯入獨立管理的帳戶。 這份長期耐心,是無限思維的第一道防線。

「不裁員」的勇氣

有了第一項的堅持,當風暴襲來,維氏不僅沒裁員,反而宣佈:三年內零裁員。

艾森納把裁員視為最後而非第一選項。不裁員反而調動內部人才進入新事業線,保留了技術 know-how,也凝聚信任。。

開闢新戰場:旅行裝備、手錶、香水

維氏積極探索新產品線,將核心精神延伸至旅行裝備、手錶與香水,把「可靠與優雅」延伸到生活各角落。

這點完全呼應本書提到的:「企業必須清楚自己的使命與價值觀,而非局限於某個特定產品或市場。」當企業以使命為導向,即使產品形式改變,也能持續贏得顧客的信任與認同。

💡我們考量的不是一季的績效,而是世代的利益。 We don’t think in terms of quarters, we think in terms of generations.在 20 年後回頭看,瑞士刀在總營收的佔比從 95% 掉到 35%,但公司總體營收幾乎翻倍。品牌從「一把刀」變成「戶外生活方式」的代名詞。

瑞士維氏的成功並非單靠避開危機,而是藉危機對齊信念。若它專注於「守住刀具市佔」,很可能與對手互削利潤,最終將被市場淘汰。這也印證了前面提到的核心論點:崇高信念比短期指標更能抵禦風暴。

透過維氏的成功案例,也嚷我想通「無限賽局」的本質:真正的勝利並非來自擊敗競爭者,而是能夠持續參與遊戲。

▍ 報表的迷霧:微軟錯失世代的代價

時間拉回至 2007 年,當時的微軟無論在市佔率還是營收上,都是遠甩對手 Google、Apple 的時代。

那時的微軟執行長史蒂夫・鮑爾默(Steve Ballmer),在一次訪談中聽到「iPhone 售價為 499 美元」時,以招牌式的豪爽大笑回應:「誰會買?它根本不可能拿到多少市佔!」

這段話後來成為科技史上最經典的「打臉橋段」之一。他輕忽了當時的對手,蘋果玩的並不是規格競賽或市佔率戰,而是「重新定義行動生活」的無限賽局。

直到 2013 年退休前,鮑爾默在最後一次公開記者會上,還是選擇以過去的財務數據作為他職業生涯的總結:「過去五年,蘋果賺得可能比我們多。但過去十三年,我敢說我們賺的錢應該比地表上任何公司都多,這讓我非常自豪。」

這樣的說法再次突顯出他的思維侷限,他衡量成功的方式,始終停留在過去的財報數字,而非公司是否已為未來做好準備。

如果他能引用比爾.蓋茲最初的願景:「幫助每個人、每個組織成就更多」,分享微軟如何影響世界並期待未來的可能性,那場記者會的意義將會截然不同。

💡 有限思維領導者更關注短期數字,而不是未來可能。 Finite‑minded leaders focus more on short‑term numbers than future possibilities.回顧那幾年,微軟內部推行一項名為 Stack Ranking 的員工評分制度:每年根據績效分布,將固定比例的員工列為「表現不佳」,簡單說就是末位淘汰制。

這項制度導致了團隊為保排名互相掩蓋訊息,工程師在代碼裡種下陷阱證明「問題不在我」,創新與資訊共享就更別談了。

直到 納德拉(Satya Nadella)接任執行長後,他以「賦能世人,成就更多」為新願景,推動變革,開放 .NET、擁抱 Linux、強化雲端策略,讓微軟從一個漸趨僵化的軟體巨獸,轉型為充滿創新力的新科技領導者。

這個故事有很大的反思與警惕,鮑爾默並不是一位糟糕的領導者,他在有限賽局的 KPI 戰場上身手矯健,但卻忽略了一件事「企業價值的關鍵,不是你在場時賺多少錢,而是你離開後,組織能否持續進化」。

這也讓我想到 Intel 的故事。在 Intel 歷任 CEO 中,保羅・歐德寇尼(Paul Otellini)是唯一一位來自財務背景,而非工程或技術出身的領導者。

他所主導的決策,多數以財務數據為導向,無法準確預判技術與市場趨勢。當企業將「財報」當成終點,自然會為了下季的獲利,無限透支未來的潛力與創新空間。

這也是 Intel 這家曾經主宰半導體產業的巨頭,至今仍難以徹底翻身的根本原因之一。

總結一下,這兩種路線的差異,並非來自技術高下,而是「信念 vs. 指標」的根本思維差距:

有限思維的領導者,傾向以短期績效來證明自身價值。

無限思維的領導者,則以整個職涯,為企業創造長遠而持續的價值。

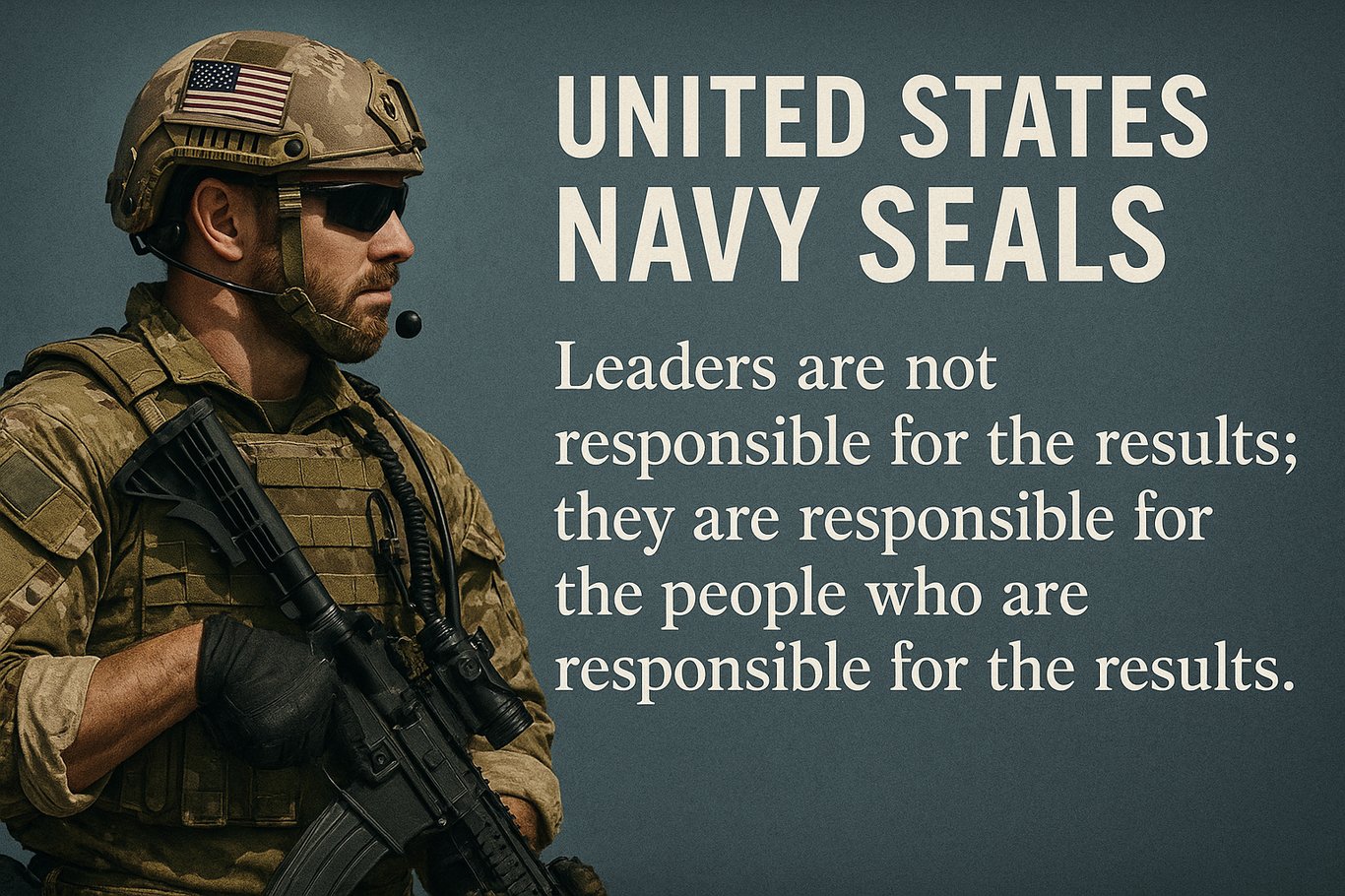

▍ 信任的槓桿:海豹部隊的選人智慧

美國海軍海豹部隊以執行高風險、高機密任務聞名,Netflix 上也有許多以此為主題的電影或影集。

但你可能不知道,在海豹部隊中,選人的標準並不是「單兵最強」,而是「戰友最可靠」,信任比個人表現更重要。

有項在軍官預備學校的「領導力反應課程」中,雖設置了二十個障礙關卡,但評分表上卻沒有「是否完成任務」這個選項。評核的重點反而是觀察:

是否主動承擔責任

是否善用隊友的長處

是否在壓力下仍能誠實、正直

隊員之間以縱軸「表現」與橫軸「信任」來互相評估。高表現但低信任的人,被視為「有毒資產」;而中等表現卻具備高信任的人,才是值得培養的核心成員。

一位隊員曾說得十分精闢:「我或許可以把命交給你,但我會把錢或老婆託付給你嗎?」

這句話點出了核心觀念,我相信你的能力,不代表我信任你這個人。戰場上的人身安全,與日常生活中的心理安全,是截然不同的層次。

💡 領導者要負責的不是結果,而是要對結果負責的人。 Leaders are not responsible for the results; they are responsible for the people who are responsible for the results.Google 曾進行一項名為 Aristotle 的內部研究,探索高效能團隊的關鍵成功因素。

研究結果顯示,決定團隊績效的並非學歷或技能,而是「心理安全感(Psychological Safety)」。這與海豹部隊的用人哲學不謀而合,信任是一切的根基。

低信任 × 高績效的員工 → 可能是短期明星,但長期而言會破壞組織文化

高信任 × 中績效的員工 → 能成為組織長遠發展的核心

這些案例都指向一個關鍵:擁有無限思維的領導者會優先投資信任,從而獲得團隊的長期複利效應。

當團隊成員不怕犯錯、勇於尋求協助時,創意與責任感便會隨之而來。在現實 KPI 至上的職場文化中,這種做法或許不易實現,但讓自己培養這樣的 mindset 是必備的軟實力之一。

▍ 後記:人生的無限賽局

讀完這本書後,作者 西奈克 雖然在書中大量引用各式案例,闡述無限思維所帶來的正向影響與長遠價值,但感覺有點過於推崇變成是理想世界 XD

相較於先前讀的《先問,為什麼?》與《最後吃,才是真領導》,個人認為這本書更著重於心態層面的轉變,而不是具體行動或制度設計。

透過這本書,也算是第一次清楚認識到「無限賽局(Infinite Game)」的概念及其背後的哲學。

它的核心不在於一時的輸贏,而是企業或個人是否擁有持續前行的能力,能否在不確定與變動的環境中穩健前進。

對我而言,這本書也帶來了幾個提醒,不論是在工作態度還是管理思維上,都值得內化並實踐:

讓信念領航,而不是讓數字主導一切。

將對手視為老師,而非敵人。

先建立信任,績效自然隨之而來。

最後,我想用書中一句讓人深感共鳴的話作結尾:

💡 最值得驕傲的,不是我們跑得有多快,而是當我們離開跑道後,這條賽道上仍有人因我們而前行。#閱讀筆記 #B126

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐