澳洲社工实习日记(一):实习资源「僧多肉少」,我们在当「倒贴的牛马」

写这篇文章的时候,恰好是我在澳洲一家青少年精神健康服务机构(Youth Mental Health Service),进行社工实习的第六周。

自从七月份开始实习之后,我的身体就变得越来越紧绷:由于实习与工作(Casual Job)有时间冲突,我被迫放弃工作,经济压力越来越大;又因为实习机构在新洲的偏远地区,我每天从堪培拉坐公交往返,通勤时间几乎要三小时;再加上学业繁重,我常常下了班还在上网课,眼睛也因为长时间看电脑而变得无比疲劳。

等我忙完一切,终于可以瘫软在床上的时候,身体每个部位的痛感也随之喷涌而出——这不是生病,而是在各种压力下,被焦虑渗透的身体,在向我叫嚣:撑不住了,快撑不住了。我这才意识到,那些能够熬过一年的社工实习,并且通过这个职业拿到永居身份的人,是拥有多么强大的忍耐力与生命力。

写作是我最擅长,也是我在反思时最常用的工具。这篇文章,是我开启连载澳洲社工实习日记的第一篇。在这个系列中,我会跟大家介绍澳洲社工实习的概况,并分享我在实习过程中遇到的人和事。我希望,大家可以通过我的视野,对澳洲社工有更清晰的了解,从而做好更适合自己在未来发展的职业规划。

在澳洲读社工硕士之前,我曾在一家残障机构工作,当过接近两个月的社工助理,对这个行业也有了大概的了解——这是一个「为爱发电且极其身心俱疲」的工作。

为什么这么说呢?因为社工行业以服务社会边缘群体为主,极其依赖资源和资金,才能给服务人群提供支持。但筹款并不容易,哪怕机构尝试申请项目资金,到手的资金可能还不够给员工发工资;再加上大众对服务人群的偏见,比如对残障者「身残志坚」的刻板印象,让机构在开展项目时频频受阻,所以不少社工从业者在入行不久后就因频频受挫而转行。

那时候,我还不知道自己会在澳洲读社工,只是羡慕在资本主义国家,社工从业者无需为生计而发愁,会更愿意在这个行业深耕。但直到我开始读硕士,我才发现即使是在澳洲,社工为爱发电的本质仍然是不变的。以实习为例,所有国际留学生都需要付高额学费,并且在机构内做满1000个小时,也就是做接近一年的倒贴劳动力,才能满足澳洲社工的学习要求。

那对比本国学生呢?不好意思,澳洲公民是可以申请实习补贴的:每周上班四天,就获得大概300多澳币。但即使是300多刀的补贴,算下来时薪也只有10多刀,比青少年去麦当劳打工的时薪低。而且,经济补贴也不是申请就有,本地学生还要提交很多材料,证明自己「足够贫穷」,才能领到钱——这么繁杂的手续去换取微薄的补贴,可不就是「为爱发电」嘛!

我觉得这很不公平,不仅是因为国际留学生没有任何补贴,而且这种为爱发电的实习要求其实是「本末倒置」。因为社工是帮助人的行业,学生们应该得到更多经济、心理等方面的支持,才会对这个行业充满希望,继续在毕业后帮助更多有需要的人。但现在因为付费的长时间实习,很多学生反而会因为经济压力而转专业,离开这个行业。我们班之前有个学生就是这样,她从社工转去了咨询专业,实习的压力也相对轻松了一些。

但我没有选择。我不是澳洲人,只是一个迫切需要永居的留学生,所以只能继续 「没苦硬吃」,把这个社工硕士读完。写到这里,可能有些人有疑问:既然社工实习要求这么多,为什么我在选专业之前不考虑其他实习要求低的专业呢?不可否认,我确实查了很多信息,也看了很多社工留学生的实习反馈,但看信息和自己亲身经历始终是不一样的经验。

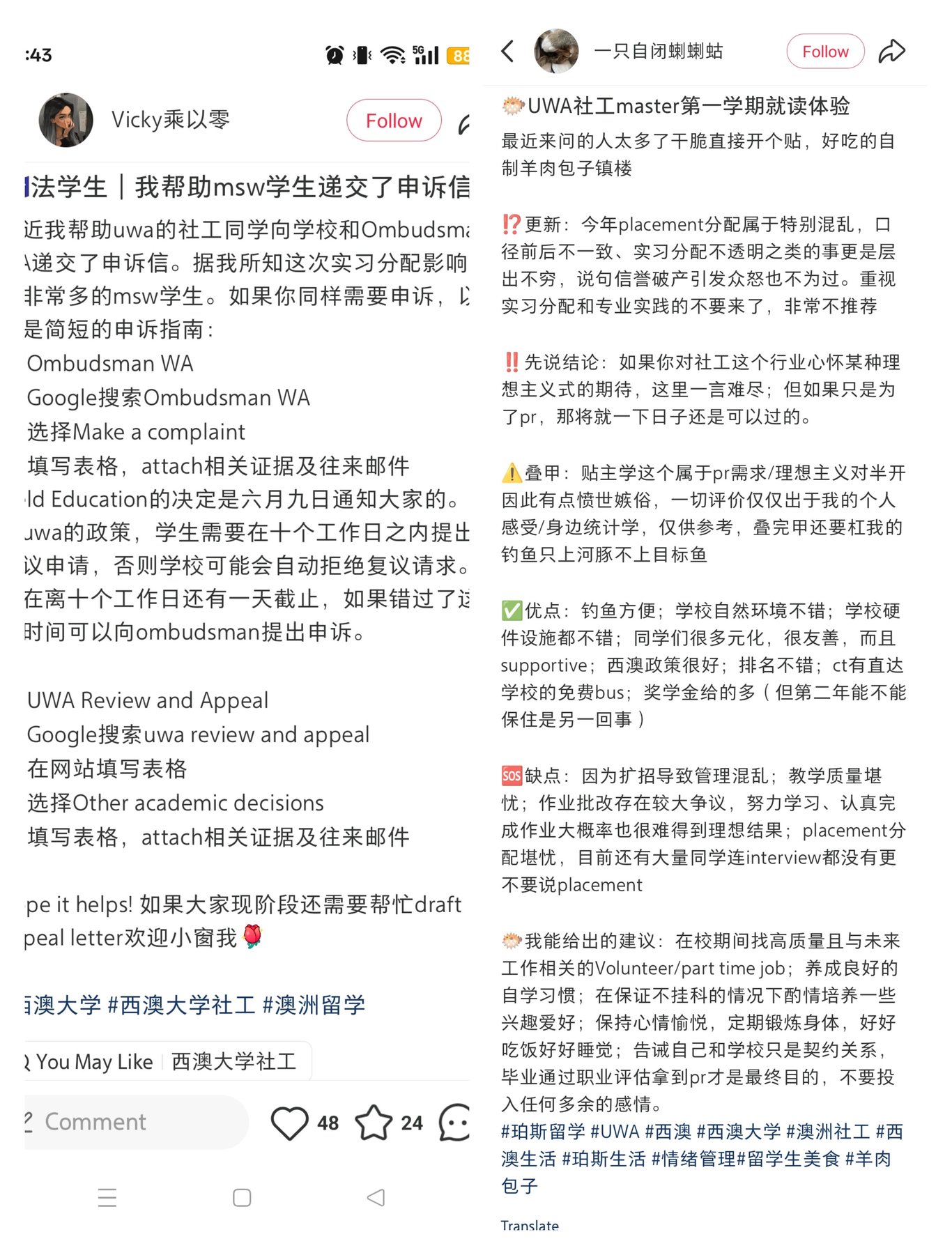

在社交媒体上,澳洲社工留学生抱怨最多的一件事,就是学校收了钱,却找不到给学生实习的地方。如果是本地学生,分配不到实习就可以继续等;但对于留学生而言,分配不到就意味着有可能延毕。如果被迫延毕,留学生就要花钱延长学签,经济压力就更大了——毕竟澳洲每年签证费都在上涨。而且,当下澳洲对学生获取工签也有年龄要求,如果延毕导致毕业时年龄超过35岁,可能就没有办法获得工签,移民之路就被迫结束。

考虑到延毕导致的各种负面影响,很多留学生不再对实习场所有要求。只要学校能给学生分配到实习,就是好学校。哪怕实习场所不是自己喜欢的,学生们也会硬着头皮答应,只为了能够顺利毕业。比如,有学生更喜欢给客户们提供面对面、一对一的咨询服务(Direct social work practice),但最后只能无奈接受非直接服务的实习场所,做政策倡导的相关研究。

我也是这群「恐惧延毕」的学生之一。在申请实习之前,尽管我已经主动把没车的情况告知了老师,但我被分配到的第一个实习场所,却是需要有车的——这就说明学校的老师并不是那么在意学生的情况。到了后面,我的情况变得更加窘迫。即使学校老师又给我找了三个实习场所,但每个地方都需要在公交上往返三个小时或者四个小时,这不还是需要有车嘛!但我知道,如果这时候我还不接受老师的提议,我接下来就没有任何实习机会了。

最后,我被迫接受了老师的提议,来到了新洲的偏远地区,进入这家青少年精神健康服务机构,开始我的第一个社工实习。尽管实习已经确定,但我却是不安的。因为我的未来发展是在堪培拉,而不是在这个穷乡僻壤的偏远地区;哪怕我做得很出色,我也很难在实习结束之后,继续千里迢迢地来偏远地方上班。而且,青少年服务中心并不是我理想的实习机构。作为一个亚裔酷儿,我最想进入的是LGBTQ机构或者给难民和新移民提供支持的机构——这些才是我可以发挥专长的地方。很可惜,我没有获得这样的实习机会。

其他同学也跟我说过对实习分配的不满,但最后还是跟我一样,选择了隐忍。我再一次产生了「不公平」的感觉。因为这个实习是付费的,学生们是倒贴去干活。那么,作为一个通过付费去获得学习体验的消费者而言,我觉得学校提供的教育服务并不好。比如,在分配实习场所的时候,既然学校问了学生们的意愿,那么就应该跟学生进行协调,而不是直接摆烂,不再给学生更多的支持。又比如,我的实习机构在堪培拉也有中心,学校明明可以协调我去近一些的地方,却没有任何作为。甚至,如果学校无法给学生找到合适的实习,那么应该允许让学生们参与进来。说不定,学生能找到更想去的机构,从而达到付费学习的目的。

事实上,澳洲整体的社工学校都做得不是很好。以今年的西澳大学为例,往年招生都是几十个,但今年却扩招到一百多个,加上实习资源有限,导致不少学生都分不到实习,纷纷在社交媒体上抱怨学校是「草台班子」。但为什么要扩招呢?说白了就是学校缺钱,而国际留学生的钱就是最好赚的。这几年来,通过扩招社工招生的澳洲学校不止这一间。但学校赚了学费之后,学生们却要无奈地承担扩招的负面影响,因分不到实习而被迫延毕。

除了学校在招生决策方面不够理性,我认为学生们分配不到实习的根本原因,其实是本身资源的有限。一方面,不仅读硕士的社工学生需要通过实习获取实务经验,本科在读的学生也需要实习。另一方面,除了社工专业,其他相关专业的学生也要实习,比如Psychology(心理学)、Counseling(咨商)等专业的学生。在这种「僧多肉少」的情况下,哪怕学生们是付费实习,学校都很难在小小的堪培拉(尽管这是澳洲的首都),为众多的学生找到心仪的实习场所。这也导致学生们变得很被动,只能被迫接受学校的安排,起码「有好过无」。

这次的实习分配,让我重新反思了自己读社工的原因。之所以选择读社工硕士,是因为社工专业和我过去做的性别研究、残障研究息息相关,让我可以继续发挥自己的专长,并且让我留在澳洲留下来。但现在,随着实习分配结束,我慢慢觉得自己已经失去了选择对社工工作的初衷,只是为了移民而已——我必须麻痹自己,才能接受这个体验感一般的实习。

我还能继续帮助那些跟我一样的边缘群体吗?我不知道。回顾整个实习分配,我感受到更多的是内心的摇摆:要选择自己喜欢的实习场所吗?万一选不到自己喜欢的,又没有其他实习机构可以选,我延毕怎么办呢?

最后,我只能选择妥协——伴随着不甘心,以及委曲求全,我选择了妥协。

参考资料:

Morley, C., Hodge, L., Clarke, J., McIntyre, H., Mays, J., Briese, J., & Kostecki, T. (2024). ‘THIS UNPAID PLACEMENT MAKES YOU POOR’: Australian social work students’ experiences of the financial burden of field education. Social Work Education, 43(4), 1039–1057. doi.org/10.1080/0261...

合作:

在澳洲一年多之后,我发现迫切需要写作。比起繁重的体力活,写作是我最擅长的事情,在记录和反思的过程中也可以疗愈自己。如果有需要发布性别、残障、国外生活、影评、商业软文等文章,非常欢迎来联系我进行合作;我也可以做线上编辑,进行修改和创作文章。另外,如果有任何媒体机构或者出版机构,对我的故事感兴趣,请一定要联系我。我很想出书,出一本属于自己的书。只有回归中文写作时,我才是我自己。

除了写作之外,我还有开设付费聊天的项目(30刀/150元)。如果你对国外生活、留学、打工度假、澳洲工作有任何疑问,或者只是想找人练习英语,我非常欢迎,也希望通过我的回答能解答你的疑问。你的付费会成为我重要的收入来源之一,帮助我在困窘的澳洲生活中交上学费,完成硕士学业。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐