当世界沉默,她偏要开口:Madonna 晚年的愤怒与温柔

我第一次在纽约看她的Madame X剧场演出,是一个快晚上十一点才开场的夜晚,她尽全力完整呈现了三个小时演唱。那时还没有人知道,她的生命已经在往下坠。后台有人说她那几天走路都有点不稳,可她仍然坚持推迟而不是取消。整个剧场被黑色幕布包着,没有入口提示,没有大屏统计时间,没有“即将开始”的安抚。那是我第一次感觉到,Madonna 不是在给观众服务,而是在为自己开一场只属于夜晚的审判。

后来我才明白,那晚呈现在舞台上的并不是“艺人”,而是她对世界最后一点耐心,她真正的开场不是眼罩,也不是慢歌,而是《God Control》。你看到她穿着一身几乎像从枪击现场拖回来的军装:肩章像撕裂的旧帝国、裙摆像浸过血的布旗、膝盖绑着护具、手套像武器。

她不是登场,她是闯场。

灯光一亮,像是有人把一个疯了的总司令从历史的坟里挖出来,让她继续审判世界。那一段舞台所有人都看得出,她唱得不是流行歌,她唱得是血案、是愤怒、是美国的病灶、是她亲眼看着朋友死去三十年的积怨。

那一刻你就能明白:

Gaza、AIDS、教宗、特朗普、乌克兰、难民……

她为什么还要继续发声?因为她不是在争名气,她是在争“世界还能不能继续活下去”。她像是唯一一个还在坚持喊的人。台下没有人知道,她的身体正在崩溃。这些观众也不知道,不到几年后,她会在 ICU 躺了三天,靠机器维持生命。

她死过一次,而死过一次的人,看世界是完全不同的。

一、她从 ICU 醒来那天,世界的声音全变了

许多人把 Madonna 的愤怒、她对事件的嚎叫、她拒绝沉默的姿态,理解为“老了、激进了、变怪了”。但只有经历过濒死的人才知道,那些不是姿态,而是幸存者本能。

那是一次几乎没有预告的坠落。她在六月底突然陷入昏迷,被紧急送进 ICU。昏迷的三天里,医生对她的孩子们说,要做好最坏准备。她醒来时的第一句话,不是“我在哪里?”,而是:“我不能死,我还有孩子。”

她后来回忆说,自己昏迷时听见一个声音问她:“你要不要跟我走?”她说“不”。那是她人生里唯一一次,把自己交给不可见的力量——不是宗教,而是恐惧。

在 Celebration Tour 的中段,她坐在高脚椅上,用一种从未在任何巡演中出现过的疲惫姿态,开始唱《I Will Survive》。台下几万人在欢呼,但她没有跟着起劲。她是安静的,甚至是虚弱的,像一个刚从深海里被拖上来的人。

醒来后的恢复期比她承认的艰难得多。她每天给医生打电话:“为什么我没有力气?什么时候我才能变得像自己?”医生只回答:“去晒一下太阳。”但她说那几十步她都走不稳,像拖着另一个人的身体。她知道自己永远不会完全恢复,那一刻她真正意识到:时间不是无限的,生命不是理所当然的。她必须重新定义她从舞台到政治的所有行为。于是,死亡成为她的清醒剂。

她开始不耐烦,开始直白、开始不顾后果,开始像一个站在末日边缘的人那样,把所有真实毫无保留地甩向世界。

这不是激进,是诚实。

二、AIDS:她无法忍受世界把死者忘掉

她对 AIDS 的怒吼不是政策讨论,而是一种深到骨髓的哀伤。

在纽约八十年代的那段时间,她身边的年轻人死得太快。舞者、摄影师、化妆师、朋友——一个接一个地从她身边消失。她目睹一个个身体慢慢瘦下去,眼窝凹陷,呼吸微弱,然后永远离开排练室。那不是历史,是她的人生里最真实的时刻。

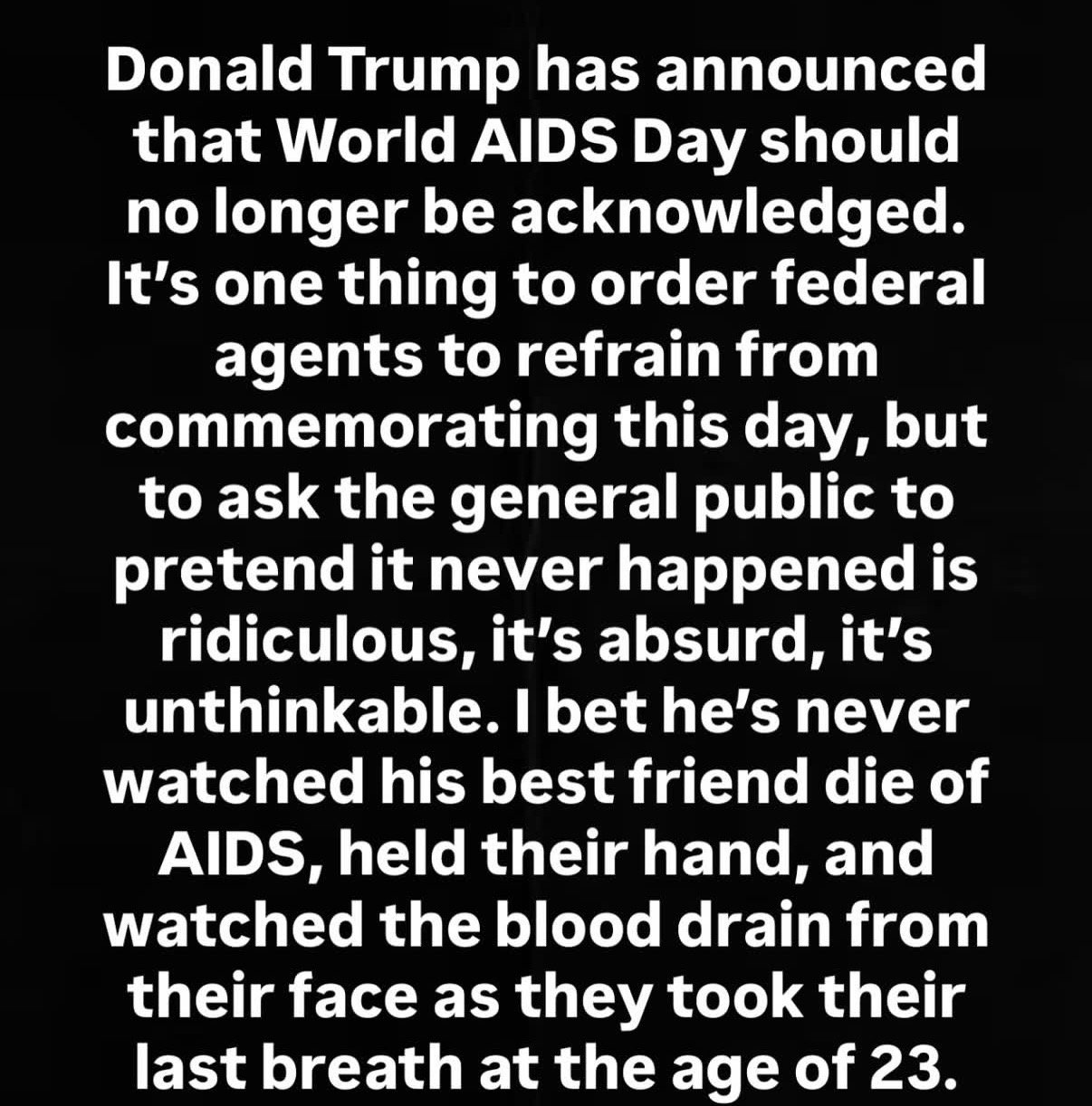

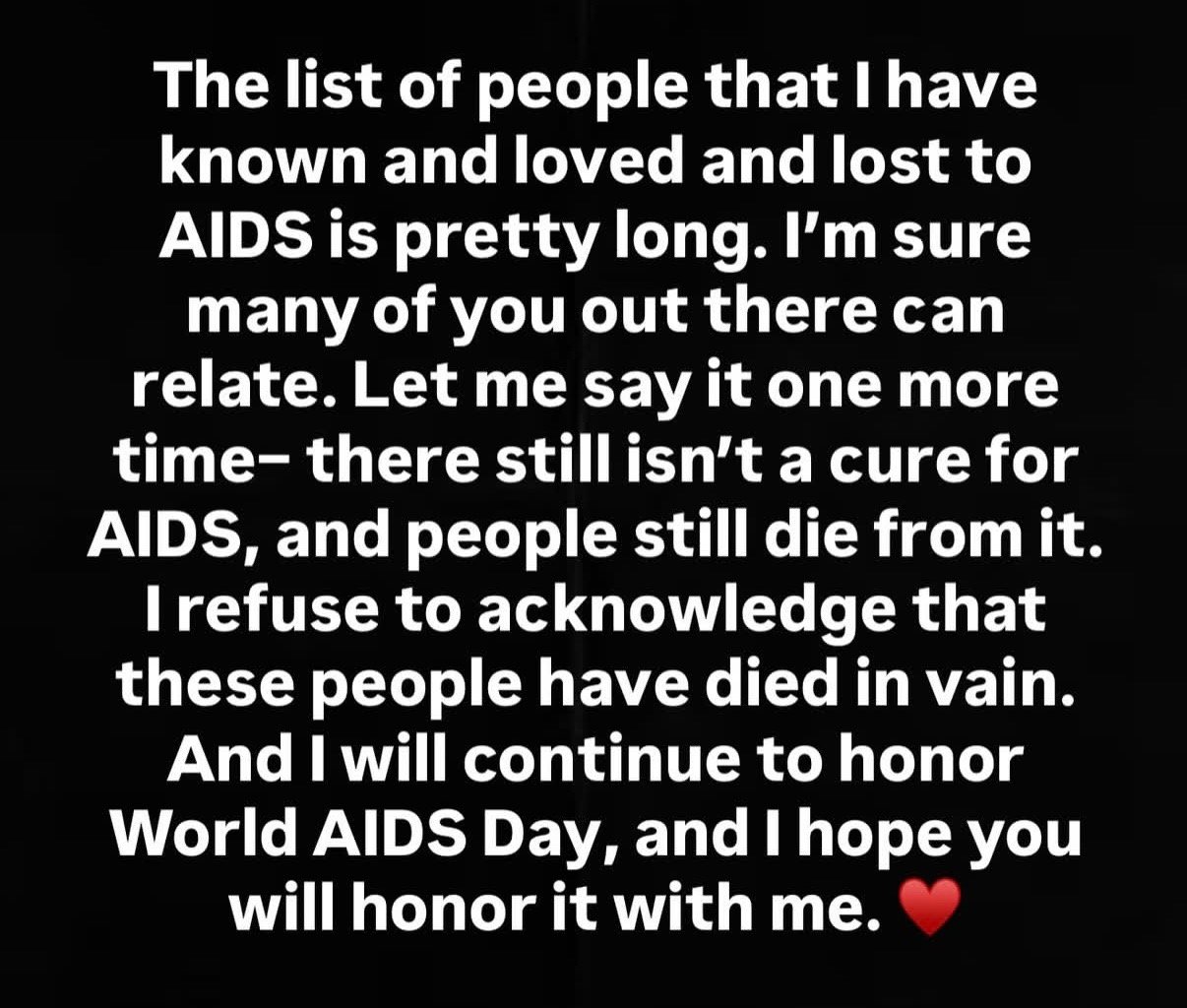

所以当特朗普政府宣布不再纪念国际艾滋日,她的愤怒不是“政治立场”,而是侮辱。她写道:

“只有那些没有看过朋友死在自己怀里的人,才会把艾滋日当作可以被抹掉的东西。”

那句话不是修辞,是她的伤口。她拒绝遗忘,因为她知道遗忘比死亡更残忍。死者没有墓碑已经够痛了,但被时代忽略、被政府无视、被社会假装不存在,才是真正的毁灭。

她知道自己活得久到见证了世界把整个群体当成误差处理,而她无法忍受。她不能接受那些曾经和她一起为了舞台拼命跳舞的人,最后被归为统计学意义上的数字。Madonna 的愤怒来自于爱——来自于她曾经抱着一个AIDS末期23岁年轻男生流最后一口气的那一瞬。

在 Celebration Tour 里,真正让人安静下来的不是烟火,也不是她那些被循环引用的金曲,而是《Live to Tell》响起的那一刻。灯光压得很低,舞台像一口被重新打开的墓穴。她被缓缓吊到半空,身体像被时间拖得更沉,像走过四十年的废墟。屏幕上开始出现一个个年轻的面孔——那些八十年代的朋友、舞者、恋人、同志艺术家,曾经和她一起在纽约的破楼里跳舞、熬夜、做梦,然后被艾滋时代无声地吞掉。每一个名字出现的时候,她都微微颤了一下,那不是表演,而是一种“幸存者在清点自己的骨头”的动作。

她几乎每一站都唱到落泪。不是痛苦,而是一种迟到几十年的自责:她活下来了,他们没有。她曾说自己欠他们一句道歉,因为他们没有机会老去,没有机会被时代宽恕,也没有机会看到如今的世界。她唱“Live to tell”的时候,把麦克风贴得很近,像在告诉那些已经不在的人——“你们的故事我还记得,我还在讲。”

而那种情绪,不是怀旧,是一种被历史反复刺痛后仍坚持站回舞台的顽固。她经历了濒死、ICU、失去控制的恐惧之后,还选择把这首歌、这些人带回世界的中央。这不是歌手,这是一个走过坟场的人,仍想证明:时代毁掉的人,她要替他们数一遍,让他们重新被看见。

所以她必须发声,因为没有人替这些死者说话。

三、Gaza:当她看到孩子,她的愤怒是生理性的

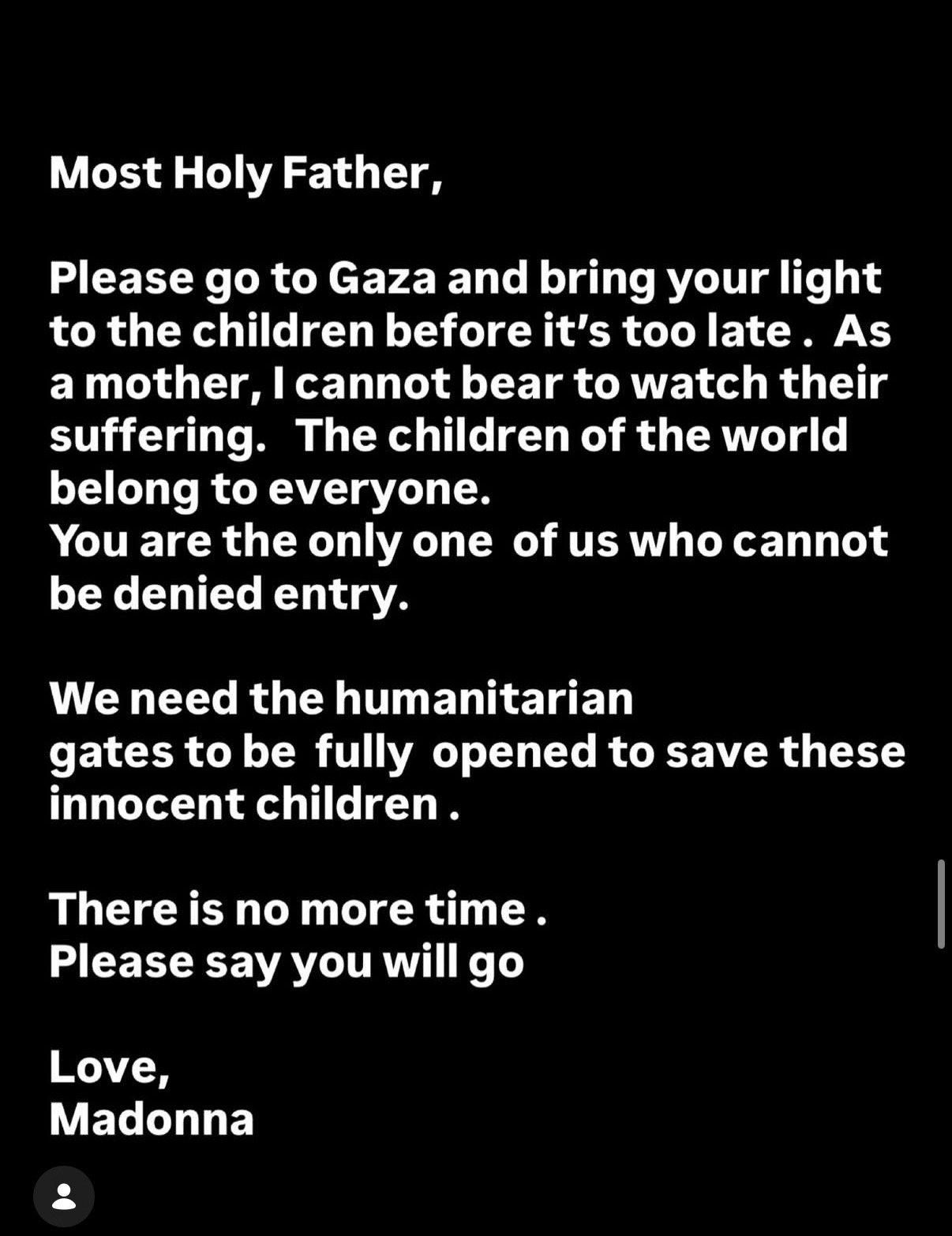

她写给教宗的那封信,是她晚年发声最尖锐也最脆弱的一次。

“Please go to Gaza.There is no more time.”

一个死过一次的人,对“没有时间”这三个字有别人无法理解的精准。她不是在政治站队。她的语气甚至没有政治,只有本能。

当一个刚从 ICU 返回、每天用尽全身力气才能从床上坐起的人看到瓦砾堆里的孩子,她的痛不是同情,而是共振。那是认识到生命脆弱之后,对死亡画面的过度敏感。她不能忍受孩子的身体被当成新闻素材被来回转发,不能忍受成年人用“复杂局势”掩盖自己的懦弱,当然也不能忍受世界看几秒视频就继续吃早餐。

她从鬼门关逃回来,所以她知道:一个孩子死去,不会有第二次机会。文明在那一秒坍塌,不会自动重建。她的愤怒像是一种嘶吼:

“你们怎么能看着孩子死,却觉得自己还有明天?”

她不是在为立场斗争,她是在为时间斗争。

四、她为什么还在巡演?因为她需要证明自己还活着

很多人以为她继续巡演是为了钱。但 Madonna 不是那种需要用辛苦演出换收入的人。她现在站上舞台的目的只有一个——验证自己还在。

她在恢复期对医生说的那句“我两个月之后就要回舞台”,并不是自信,而是恐慌。她怕自己如果不赶快行动,就再也无法行动。怕身体一松开,就回到 ICU 的幽暗里。怕死亡把她抓回去。

所以她一次次登上舞台,即使膝盖痛到站不稳,甚至要坐在台阶上继续唱。她不是在表演,她是在求生——用舞台的灯光确认自己还属于这世界。她巡演的每一步都是和死亡的赛跑。

五、她的愤怒,其实是她最后的温柔

这些年 Madonna 的发声让很多人不理解:

她为什么变得越来越直白?为什么不怕惹祸?为什么不再顾及影响?

只有死过一次的人才知道答案:

因为世界会在你还没准备好时把你吞掉,所以你必须趁活着的时候把所有事情都说完。她骂特朗普取消 AIDS 日,因为她不能让死者被遗忘。她写信给教宗,因为她不能忍受孩子的身体被瓦砾掩埋。她巡演,因为她已经没有时间慢慢等待身体恢复。

她不是激进,她只是比任何人都知道“生命随时会断掉”。她的愤怒是一种更深的怜悯,怜悯这个世界的迟钝、麻木和健忘。

六、她站在 Like a Prayer 的红色天梯上时,我终于懂了

Madame X巡演最后一幕,是在《Like a Prayer》的舞台上。

舞台是巨大的红色阶梯,背景像燃烧的教堂,几十个身影穿着黑袍,围成一个巨大的十字结构。她站在阶梯最高处,灯光在她的脸上投下一层不规则的阴影。

那一瞬间,我不是在看 Madonna。

我看到的经历了争议,误解,崩溃,从黑暗里爬回来的幸存者。她举起双手的动作不像祈祷,更像控诉;她的歌声不是召唤,而是质问;她站在红色台阶中央,那不是宗教画面,而是一个女人在对世界说:

“我看见过死亡,你们不要骗我。”

那一刻舞台上的光不是金色,是血色。她像是站在两个文明的交界处,用一个幸存者最后的力量提醒这个世界——

记住死者。

保护孩子。

不要沉默。

不要遗忘。

不要以为你还有明天。

那是 Madonna 在这个时代留下的最后教义。

这不是信仰信仰,而是关于生命。

这也不是艺术,而是关于诚实。

不是关于她自己,而是关于她从死亡边缘回来后,对世界最后一点温柔的坚持。

她死过一次之后,世界再也骗不了她了。而她的声音,也再不会小声了。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐