围绕七一的香港《记忆对视》展览

邱新博:(前)政治/外交记者,现伦敦大学亚非学院国际研究与外交研究生。关注国际关系之余,仍然放不下美丽的岛国的媒体发展趋势与政治政策变化。过去每年7月1日这天,香港固定会有大游行,争取权利与表达诉求,但局势丕变,2019年成为七一游行最后一次「合法」举行。

2025年5月17至26日,在英国伦敦霍克斯顿(Hoxton)的一间仓库内,有个香港行动文献库(Hong Kong Action Archives,HKAA)举办的展览《记忆对视》(Ways of Remembering),其中有一系列关于七一游行的文献、报章杂志、讽刺漫画、照片等资料。香港行动文献库由一群在台湾的香港人于2025年4月成立。

《记忆对视》策展人Sienna向《田间》表示,展览围绕七一的原因主要有两个,一是跨越很多年分,且议题多元,每个人可能当下出现在同一场游行,却又有着不同的想法,促使不同的议题产生;第二是七一游行是很多人政治参与的起点,但之后的人生轨迹也大不相同,很多人可能投入政治,在2014和2019年就进监狱了,社会运动的重量在不同人的身上是很具体可见的。

一般认为七一游行始于2003年,因当年香港董建华政府有意通过《国家安全(立法条文)条例草案》,加上对政府应对严重急性呼吸道症候群(SARS)疫情的作为感到不满,促使约50万人走上街头。

然而,自1997年香港主权移交后,每年都有七一游行,只是在2003年以前的规模较小,仅约数千人参与,而在2003年之后,游行参与人数都是数万。 2020年,香港警方以COVID-19疫情限制聚集为由,首度禁止七一游行;隔年游行被警方以同样理由禁止,加上2003年以来主办游行的民间人权阵线(Civil Human Rights Front)解散,七一游行成为历史。

与离散港人有建构记忆的平台

对于举办《记忆对视》展览,香港行动文献库期望透过口述历史与离散在香港之外的港人,有个直接参与、回忆的平台,构筑那个被侵蚀且不完整的香港记忆。

「从记忆延伸到社运、到香港再到国际,希望不论什么背景的人到这边都能受到一些启发」,策展人Sienna说。

这场展览是与「香港社运口述历史计划」(Hong Kong Social Movement Oral History Project)合作,透过16位受访者的口述历史,结合香港行动文献库的保存物品一起展出。香港社运口述历史计划由一群海外香港学者约在2024年发起,他们访问十多名曾在70年代起参与香港社运的离散港人,并把内容编辑成书《半世纪的抗争--香港2019年社运口述史》(Hong Kong’s 2019 Protests Amid a Half-Century’s Struggle: An Oral History),于2025年5月发布。

Sienna表示:「展览并非单由受访者的视角出发,而是透过他们切身的记忆与我们收集到的展品结合,配上因应展览推出的记忆互动地图,构筑成一份在记忆与失语之间、历史与行动之间、个体与群体之间的集体对话与策展的实验,也要看看可以在伦敦拼凑出什么样的香港地图。」

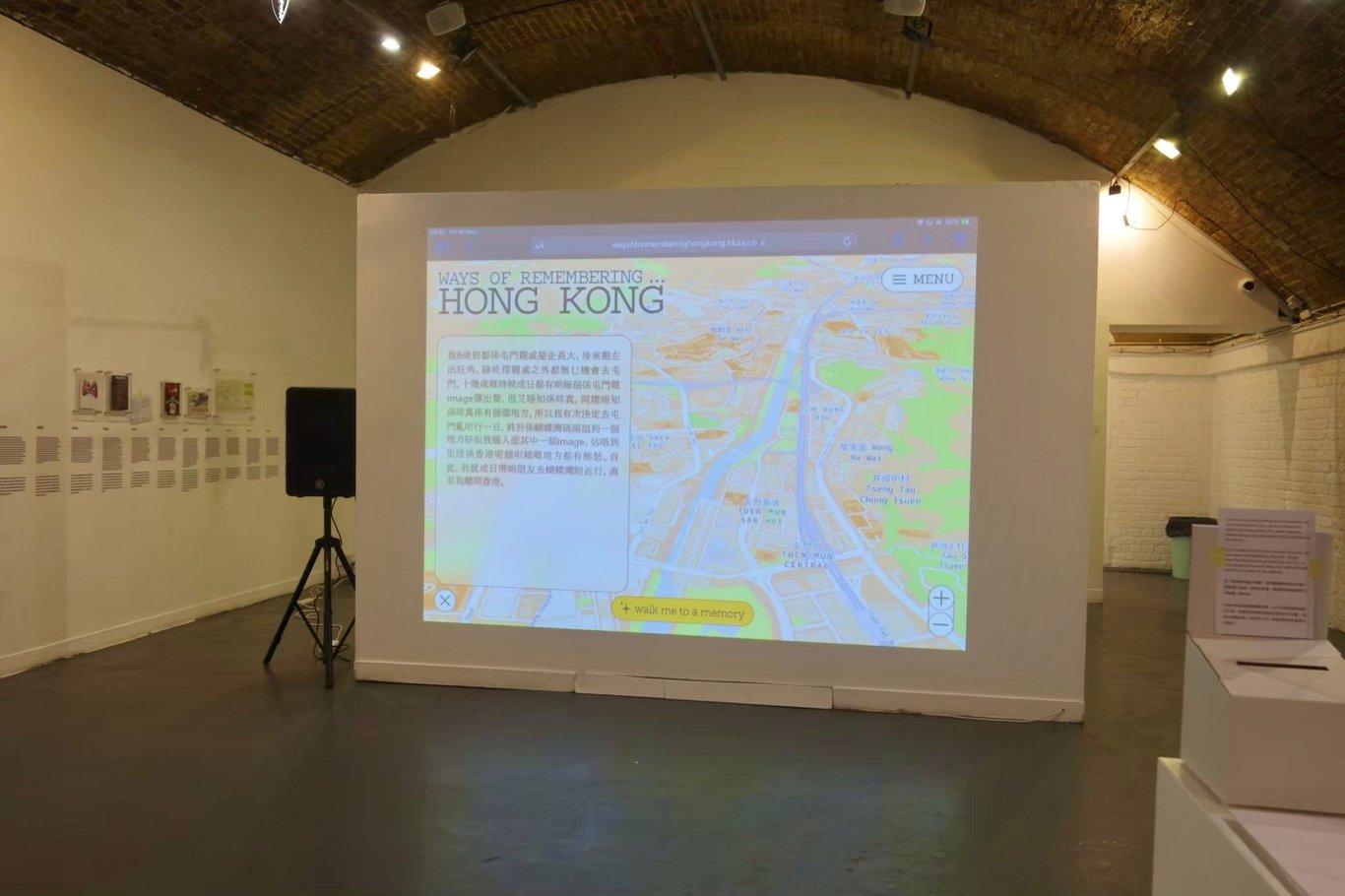

在方形的展出空间里,没有既定的观展路线与规则,所有的观众都可以自由活动。即便如此,观展者在走入展区时,还是会被两个展品吸走大部分的注意力,一张在展览正中央的投影萤幕,以及香港七一游行物品展区开始前,一顶被催泪弹打破内部的安全帽。

透过展品重建历史有不确定性

Sienna直言,这顶安全帽是最有代表性、最有意义的展品之一。该顶安全帽是2019年,捐赠者上街参加「反送中」游行的安全帽。神秘的是,捐赠者在捐出安全帽后,就再也找不到人了,因为是透过朋友之间搭起桥梁而得到此安全帽,捐赠者并没有留下名字,至于催泪弹如何打到安全帽内部也成为了谜团。

这顶安全帽也反映了香港行动文献库的行动及收集展品,试图重建历史的不确定过程。 「我们收集物件去讲香港的故事,但同时也有不可靠的一面,希望透过这个展览引导出观众的反身性(reflexivity)」,Sienna称,「我们也留意到展品不会给我们事实的全貌,但要有意识很批判性的对待每个事实,也要拥抱每一个uncertainty(不确定性)跟刺激」。

被放置在展览中央的,有一个名为记忆互动地图的萤幕。地图开放所有人编辑,欢迎所有香港人、或是跟香港有联结的人都可以留言编辑,留下自己记忆。 Sienna说,这个地图是为了展览所设立,也投入了大量的人力去研发,有提案部门、资安部门与工程师;在展览结束以后,该地图仍会继续使用。

目前拥有的数百个留言中,有粤语、中文、英文的留言。有的提及具体的事件,比如有人写道: 「你还记得2019年9月开学第一天,保良局何荫棠中学的学生们在早上的朝会的时候唱起了来自音乐剧《悲惨世界》(Les Misérables)歌曲〈你听见人民在唱歌吗? 〉(Do You Hear the People Sing?),而不是国歌,让老师们站在台上,感到很不安」;也有简单一句话:「在路上看到有人抗议前国家主席胡锦涛访港。」每个留言有不同的聚焦。

被问到如何处理语言的不同与聚焦程度,以及会不会让他人理解上有困难? Sienna回道,这个部分不会做处理,大家就是讲自己想讲的话,不用跟谁交代。既然是互动地图,就要让每个人有自由说话且不被评断的权利留言,所以该地图中也没有留言功能。

而该地图目前也很成功,并没有骇客的恶意攻击,也没有被大量投放机器人的状况,「可能是因为还停留在同温层吧,但我觉得那些故事都很有温度,也相信留言的人都是重感情的人,所以骇客可能觉得攻击这个很无聊」Sienna笑说。

要给支持的媒体营运下去的动力

当被问及媒体对保护现有档案资料能做些什么,Sienna想了很久后称,「香港人比较少被问到这个问题」,以前游行的时候,左派也好,右派的也罢,亲中派、民主派的媒体也有,但比起现在来说,都不太会扭曲事实,顶多就是论述上的不同,但现在的香港媒体就很不可信,非常不可信。

Sienna提到,《立场新闻》(Stand News)、《苹果日报》(Apple Daily)相继倒闭,很多人失去唯一写过新闻的管道,虽然很多香港人也会看英文,但在大家平常那么忙的情况下,还要找寻管道也满困难的。她还说,每个人都会很期待有更多可以信任的媒体,但民众也要问自己,有没有给予足够的支持让他们可以营运下去?我们很需要媒体,但也要给他们足够的动力运营下去。

在谈及展览后续规划,Sienna告诉《田间》,不排除在其他国家展出,但希望可以跟当地的团体合作进行,因为很重要的一件事是,不管去到哪里,都要回应当地的脉络,如果只有香港人感兴趣的话,当然是可以,可是作为离散的族群,难免会需要跟其他人交流,如果去到当地希望可以做一些让人感兴趣也能对话的事情。所以到其他国家策展,很需要看当地有没有人可以合作。

会不会在台湾办这类展览呢? 「现在有在谈了,一定会发生。不只是展览,还有其他不同的活动在作业」,Sienna强调,香港行动文献库认为自己不只是香港公民社会的一部分,也是台湾公民社会的一部分,现在已经不觉得是台湾在单方面协助彼此,而是互相帮忙的感觉,一起守护自由民主。

展览结束后,HKAA执行长Sam告诉《田间》,大概统计约有1300人来看展,其中约75%是香港人。她也说,这个展览有与英国越南社群保存资料团体「越南档案」(An Việt Archives)合作,所以有不少亚裔英国人来参观展览。

另外,《棱角》(Points Media)、《绿豆》(Green Bean Media)、集体等海外香港媒体对《记忆对视》展览有不同视角的报导。

🍃《田间》关注全球华文媒体相关议题,串连关心华文媒体环境的人听见彼此心声,一起思考应对挑战的解决方法,促进茁壮、可持续发展的媒体圈。欢迎订阅我们:

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐