《Rewire-神經可塑性》書摘:用神經科學重塑大腦,打破負面迴圈

你的大腦可以被重塑

神經科學家 Nicole Vignola 在其著作《Rewire-神經可塑性》中提出一個顛覆性的核心前提:我們並非被固定的「連線」所束縛,而是可以透過理解神經科學,主動地、有意識地去改變我們大腦的程式。我們過往的信念、習慣與行為,部分是偶然習得,部分是自行設計,但無論其源頭為何,人類心智最美妙之處在於,我們隨時都能重新設計自己的人生程式。

作者巧妙地運用「硬體與軟體」的比喻來闡述此概念。我們的大腦健康——取決於睡眠、運動等生理基礎——是我們的「硬體」;而我們的思維模式、習慣與信念則是運作其上的「軟體」。唯有當硬體運作良好,處於最佳狀態時,我們才有足夠的資源去升級軟體,進行有意義的改變。當大腦因壓力或疲勞而進入「低耗電模式」時,任何思維上的更新都將變得極其困難。

本書的三階段架構——「告別負面」、「轉變你的內在敘事」和「增強正面力量」——提供了一套系統性的藍圖,引導讀者從清理負面干擾開始,進而重塑核心信念,最終透過生理層面的改善來鞏固成果。這本書旨在提供一套基於神經科學的實用工具,讓我們能夠自主設計自己的人生。

第一階段:告別負面 (Phase 1: Ditch the Negative)

啟動大腦重塑的第一步,為何是「告別負面」?因為只有在處理完慢性的壓力、根深蒂固的負面思維偏誤與情緒失調後,大腦才有足夠的認知資源與生理空間,去進行更有建設性的改變。此階段的目標是清理戰場,為後續的積極建設奠定穩固基礎。

重新理解與管理壓力

並非所有壓力都是有害的。作者將壓力區分為三種類型,以幫助我們更精準地應對:

有益的警覺狀態 (Beneficial Alertness): 為了應對日常任務(如工作、運動)而產生的適度壓力,能提升專注力與表現,是必要且有益的。這是一種功能性的準備狀態,而非負面的應激。

急性壓力 (Acute Stress): 短期的壓力爆發,旨在幫助我們解決特定問題(如應對考試),能促進個人成長與韌性。

適應不良的壓力 (Maladaptive Stress): 當壓力變為慢性、持久且超出應對能力時,便會轉變為有害的壓力。

當壓力進入「適應不良」的狀態時,大腦會啟動「低耗電模式 (low-power mode)」,優先處理最基本的生存功能,而犧牲了決策、學習與衝動控制等高等認知功能。這種狀態會直接損害我們的改變意願與能力。為了快速平復被觸發的神經系統,作者提供了一個強大的工具:

關鍵工具:「生理性嘆息 (physiological sigh)」

原理: 這是大腦內建的重置機制。當我們感到壓力時,呼吸會變淺,肺部深處的微小氣囊(肺泡)會塌陷,導致體內二氧化碳濃度升高,引發焦慮感。生理性嘆息透過一次雙重吸氣,強制重新撐開這些塌陷的肺泡,並在隨後的長呼氣中,最大限度地排出二氧化碳,從而迅速向大腦發出「威脅已解除」的信號,啟動副交感神經系統,使身體回歸平靜。

操作方法:

透過鼻子,進行兩次短促而連續的吸氣(一次深吸,再追加一次短吸)。

暫停一秒。

透過嘴巴,進行一次緩慢而徹底的長呼氣。

克服大腦的「負面偏誤」

「負面偏誤 (Negativity Bias)」是我們大腦與生俱來的演化機制,旨在幫助祖先避開危險。研究顯示,大腦對負面刺激(如一句批評)的反應強度,遠大於同等程度的正面刺激(如一句讚美)。

這個偏誤遵循神經科學的赫布定律 (Hebbian laws):「神經元同步發射,就會同步連結 (neurons that fire together, wire together)」。每當我們重複一個負面想法(例如「我做得不夠好」),相關的神經通路就會被強化一次,久而久之,這種思維便會成為自動化的反應。為了對抗此偏誤,作者建議採取以下策略:

思想重構 (Reframe your thoughts): 當負面想法浮現時,有意識地挑戰它,並提出一個更具適應性、更符合現實的觀點。例如,將「我搞砸了這次報告」重構為「這次報告中有幾個部分可以改進,我從中學到了經驗」。

實踐感恩 (Gratitude): 每天刻意花時間寫下或回想值得感激的事物。這個練習能主動啟動與正面情緒相關的神經迴路,逐漸削弱負面偏誤的影響力,建立新的、更積極的思維習慣。

思想的力量與「確認偏誤」

我們的思想能直接引發生理反應。書中以「檸檬想像」實驗為例:僅僅是生動地想像一顆酸澀的檸檬,就能讓我們的口腔分泌唾液。這證明了內在思維對身體的直接影響力。

幾個關鍵的大腦網絡系統在其中扮演重要角色:

預設模式網絡 (Default Mode Network, DMN): 在我們沒有專注於外部任務時,這個網絡會被啟動,負責我們的內心對話、自我反思與回憶。若不加以引導,它很容易陷入負面沉思的循環。

中央執行網絡 (Central Executive Network, CEN): 與 DMN 相反,CEN 在我們專注於外部、需要認知資源的任務(如解決問題、做決策)時被啟動。這兩個網絡之間存在一種「蹺蹺板 (see-saw)」關係:當一方活躍時,另一方就會被抑制。這從神經科學上解釋了為何許多人傾向於用忙碌的工作來「逃避內心的思緒」。

突顯網絡 (Salience Network, SN): 扮演著 DMN 與 CEN 之間的「轉換器 (switch)」角色。它負責監測內外部環境,並判斷哪些信息是「重要的」或「突顯的」,然後決定是將注意力轉向內在思維(啟動DMN)還是外部任務(啟動CEN)。

網狀啟動系統 (Reticular Activating System, RAS): 如同大腦更廣泛的注意力過濾器,它根據我們長期認為「重要」的訊息來篩選所有進入大腦的感官資訊。

這就引出了「確認偏誤 (Confirmation Bias)」——我們傾向於尋找、解釋並記住那些能證實我們既有信念的資訊。當你抱持「我今天過得很糟」的想法時,你的突顯網絡(SN)會將這個信念標記為「重要」,從而讓預設模式網絡(DMN)持續進行負面沉思,同時引導網狀啟動系統(RAS)主動過濾並聚焦於所有支持這個信念的負面證據(如公車晚點),而忽略正面訊息(如路人友善的微笑),最終形成一個自我實現的預言。

應對結局、失落與悲傷

失落所引發的情感痛苦,具有真實的生理基礎。書中描述的「心碎症候群」便是一個極端的例子,顯示巨大的情感壓力能引發類似心臟病的症狀。神經影像研究發現,經歷情感失落時,大腦中被啟動的區域(如杏仁核、後扣帶皮層)與經歷物理疼痛時高度重疊。這解釋了為何失落感會如此「痛徹心扉」,並導致我們反覆回憶過去(後扣帶皮層活躍)以及容易衝動行事(杏仁核活躍)。

在悲傷期間,三種關鍵的神經化學物質會發生顯著變化,了解這些變化並採取健康的應對策略至關重要:

在處理完壓力與偏誤這些被動的「負面干擾」後,我們獲得了必要的認知頻寬,現在可以進入第二階段,主動運用神經可塑性的原理來「重寫」大腦的軟體程式。

第二階段:轉變你的內在敘事 (Phase 2: Shift Your Narrative)

僅僅移除負面因素是不夠的。真正的轉變,來自於有意識地、系統地重塑那些在潛意識中自動運行的信念與行為模式。這個階段的戰略核心,是從被動的反應者轉變為主動的創造者,這才是真正掌握人生的關鍵。

重塑潛意識的基礎

作者建議從兩個簡單但極其關鍵的基礎步驟開始,為重塑潛意識奠定基石:

清理你的資訊來源: 我們的潛意識會被日常接觸的資訊所塑造。定期檢視並取消追蹤那些會引發負面比較、焦慮或自我懷疑的社群媒體帳號。主動選擇能啟發你、教育你、讓你感覺良好的資訊來源,這是掌控潛意識輸入的第一步。

早上別碰手機: 早晨大腦從 Delta 波(深度睡眠)過渡到 Theta/Alpha 波(放鬆、有創造力)的狀態,是一天中可塑性最強、最容易被設定的黃金時段。立即查看手機會讓大腦直接跳入高壓的 Beta 波狀態,充斥著他人的議程與外界的壓力,從而錯失了為自己設定正面基調的寶貴機會。

視覺化與專注的力量

頂尖運動員如游泳選手 Michael Phelps 與網球名將 Novak Djokovic 都將「視覺化 (Visualization)」作為其心理訓練的核心。Phelps 不僅會想像完美的比賽,更會預演泳鏡進水等意外情況,並在腦中反覆練習應對策略,從而讓他在真實困境中能保持冷靜。

視覺化的神經科學原理在於:當我們生動地在腦中想像一個動作時,所啟動的大腦運動皮層區域,與實際執行該動作時的啟動區域幾乎完全相同。這意味著,僅僅透過想像,我們就能建立並強化新的神經通路,為現實世界的行動預先鋪路。然而,作者強調,視覺化必須與現實世界的行動並行,它是一種強大的輔助工具,而非替代品。

重複的力量與創造反應空間

「重複 (Repetition)」是神經可塑性的核心機制。每一次重複新的思維或行為,都在加固對應的神經通路,如同在草地上反覆行走,最終會走出清晰的小徑。書中引用的數據顯示,一個新習慣的養成平均需要 18 至 254 天。這個巨大的差異區間,正反映了個體神經系統、舊習慣強度與練習一致性的不同。這告訴我們,與其用一個固定的時間表來苛求自己,不如理解這是一個高度個人化的過程,並在此基礎上培養耐心與自我寬容。

隨著不斷練習,我們可以在「刺激與回應之間創造空間 (Make Space)」。過去,一個觸發事件(例如:同事的批評)會立即引發一個自動化的負面反應(例如:自我懷疑、憤怒)。透過正念與練習,我們可以在這兩者之間創造一個短暫的停頓時刻。這個「空間」給了我們選擇的權利——選擇一個新的、更有建設性的回應,而不是被舊有的程式所綁架。

突破界限與克服自我破壞

在改變的過程中,「紀律比動機更重要」。動機是短暫且不穩定的情緒狀態,它會隨著疲勞、挫折而消退。唯有持續的紀律——無論感覺如何都堅持執行——才能幫助我們度過必然會遇到的瓶頸期。

這裡有一個關鍵概念需要理解:「大腦是可塑的,而非有彈性的 (plastic, not elastic)」。彈性 (elastic) 意味著物體在拉伸後會彈回原狀,就像橡皮筋一樣。然而,大腦的可塑性 (plasticity) 更像是黏土,一旦被塑造,即使不完美,新的形狀也會保留下來。這是一個充滿希望的訊息:即便偶有挫折,你付出的努力也不會輕易歸零。

「自我破壞 (Self-Sabotage)」則是一種深植於恐懼的防禦機制,其目的是讓我們停留在熟悉(即使是負面的)的安全區內,以避免未知的挑戰與可能的失敗。書中總結了兩種克服這種恐懼的方法:

循序漸進 (Little by little): 如同將腳趾伸入冷水中,逐步適應,透過微小的、可控的步驟逐漸擴大舒適圈。

直接跳入深水區 (Jump in the deep end): 採取一個巨大的、決定性的行動,迫使自己立即適應新環境,徹底擺脫舊有模式。

在成功重塑了思維模式的「軟體」後,我們進入了最後的關鍵階段:改善大腦的生理「硬體」。這一步將確保我們辛苦建立的新敘事,能夠在一個健康、高效的基礎上持久運行,而非曇花一現。

第三階段:增強正面力量 (Phase 3: Boost the Positive)

為了讓思維模式的「軟體」升級能夠持久運行,我們必須同步改善大腦的「硬體」健康。此階段的戰略意義在於,透過提升心智韌性、規律運動、優質睡眠以及善用多巴胺系統,為我們重塑後的新思維模式提供一個穩定、高效的生理平台。

建立心智韌性與成長心態

心智韌性可以透過訓練來提升。作者介紹了「自願性壓力 (Voluntary Stress)」的概念,例如刻意的運動、冷水浴或桑拿。這些活動以一種可控、有明確終點的方式,主動啟動我們的壓力反應系統。透過反覆的「壓力-恢復」循環,我們的大腦和身體能學會更有效地調節壓力反應,從而提升面對日常生活中不可控壓力時的整體韌性。

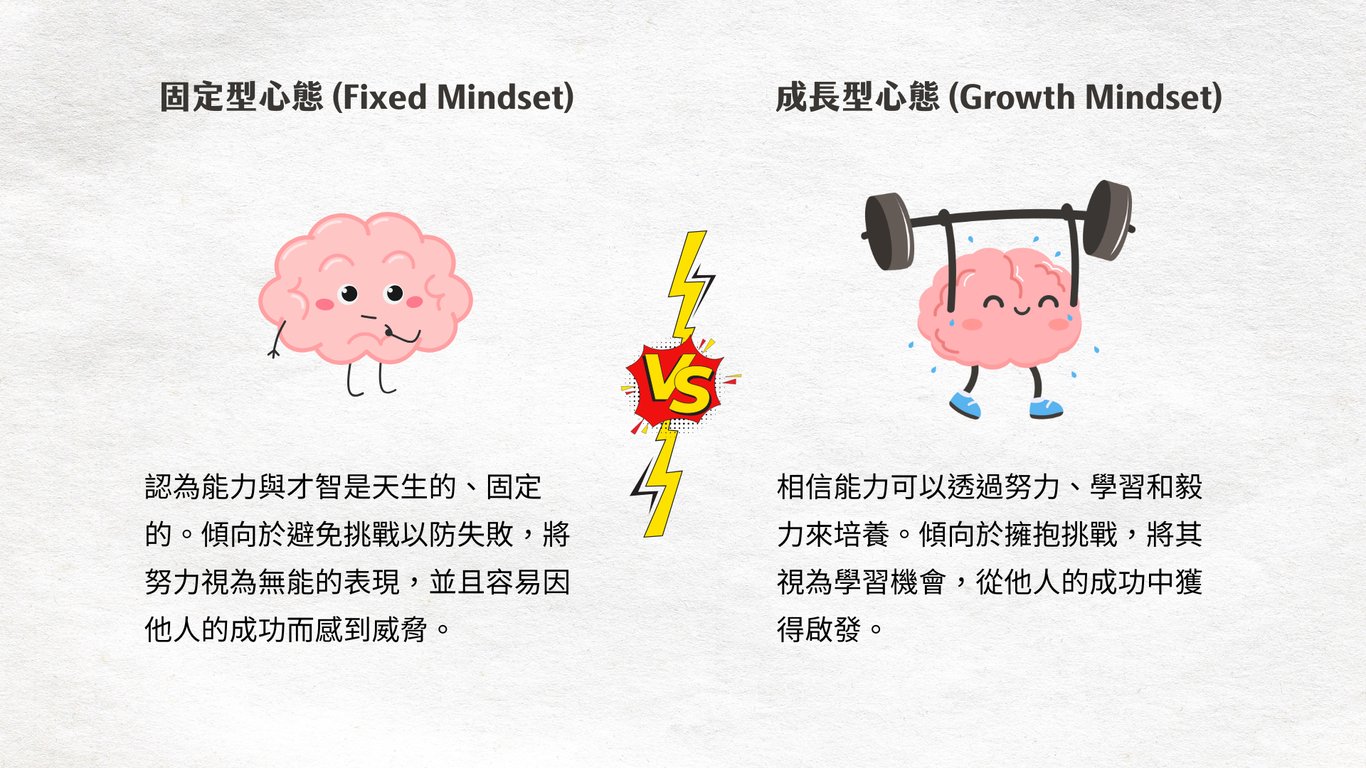

心態是決定韌性的關鍵。作者強調了兩種心態的核心區別:

成長型心態有兩個核心支柱:一是將挑戰與失敗視為寶貴的學習機會,而非對自身能力的終極審判;二是將個人認同與成果脫鉤。一個擁有成長心態的人會說「我這次失敗了」,而不是「我是一個失敗者」,這種區分保護了自我價值,使人能夠在挫折後迅速恢復並再次嘗試。

運動的腦科學:肌肉與大腦的直接溝通

運動對大腦的益處遠不止於提振精神。從神經科學角度看,運動能直接改善大腦的結構與功能:它能增加大腦中處理資訊的灰質體積,有效對抗慢性發炎(慢性發炎是許多神經退化性疾病的風險因子),並保護脆弱的血腦屏障 (Blood-Brain Barrier, BBB),防止有害物質進入大腦。

一個革命性的概念是「肌動激素 (Myokines)」。當肌肉收縮時,會釋放出這些蛋白質,它們如同信使,透過「肌肉-大腦軸 (muscle-brain axis)」直接與大腦溝通。其中最重要的兩種肌動激素是:

BDNF (腦源性神經營養因子): 被譽為「大腦的肥料」,能促進新神經元的生長與存活,是神經可塑性的關鍵分子。

IGF-1 (類胰島素生長因子-1): 同樣具有神經保護作用,並被證實能削弱與恐懼相關的記憶連結,有助於緩解焦慮。

建議的每週運動方案

有氧運動: 每週至少 150 分鐘的中等強度有氧運動(如快走、慢跑、騎自行車)。

重量訓練: 每週 2-3 次,針對主要肌群進行阻力訓練。

睡眠:你的首要改善工具

睡眠是大腦進行記憶鞏固與學習整合的關鍵時期。如果沒有充足的睡眠,白天學習的新知識和試圖建立的新習慣就無法有效地被「寫入」長期記憶中。睡眠主要分為兩個對大腦重塑至關重要的階段:

快速眼動睡眠 (REM Sleep): 此階段負責處理情緒記憶,剝離與創傷或負面經歷相關的情緒負擔,使其變得不那麼強烈。同時,REM 睡眠也是男性體內睪固酮釋放的主要時段。

深度睡眠 (Deep Sleep): 此階段是身體修復和大腦排毒的高峰期。大腦的膠狀淋巴系統 (glymphatic system) 會在此時活躍,清除白天積累的代謝廢物。同時,生長激素也在此階段大量釋放。

改善睡眠的實用技巧

下午時段後避免攝取咖啡因。

睡前一小時遠離手機、電腦等電子螢幕,藍光會抑制褪黑激素分泌。

保持臥室涼爽、黑暗且安靜。

建立固定的睡前放鬆程序,如閱讀、伸展或冥想。

多巴胺與建立自信

關於「多巴胺 (Dopamine)」存在一個普遍的誤解。它並非「快樂」的化學物質,而是驅動「追求與動機 (pursuit and motivation)」的化學物質。多巴胺在我們預期或追求獎勵時釋放,而非在獲得獎勵後。

這解釋了「抵達謬誤 (Arrival Fallacy)」的現象:當我們費盡心力達成一個長期目標後(例如獲得夢寐以求的升遷),多巴胺水平反而會急劇下降,因為追求的過程已經結束。這可能導致一種空虛感,並驅使我們立即去追逐下一個目標,陷入永無止境的循環。

真正的自信並非來自外界的成就,而是源於內在的信任。作者闡述了兩種培養自信的方法:

建立個人責任感 (personal accountability): 對自己許下承諾,並信守承諾。無論是多小的承諾(如「我明天要早起運動」),每一次的信守都會強化你對自己的信任。

信賴你的直覺 (trusting your gut): 直覺是潛意識基於過往經驗快速處理資訊的結果。學會傾聽並依從自己的直覺,能增強自我效能感。

當你一次又一次地證明自己是值得信賴的,真正的、穩固的自信便由此而生。

在掌握了改善大腦硬體的方法後,我們便能將這三階段的知識融會貫通,真正掌握重塑人生的力量。

結論:掌握重塑人生的力量

本書在結尾處,將所有工具與知識提煉為三個核心行動訊息,它們是實現持久改變的基石:

力量 (Power): 認識到我們擁有一套獨特的基因與潛能,並有能力透過神經可塑性的原理去挖掘和放大這些天賦,告訴世界一個關於自己的、更真實、更強大的故事。

承諾 (Commitment): 改變並非一蹴可幾。我們必須對自己承諾,勇敢地接受改變過程中的恐懼與不適,因為真正的成長發生在舒適圈之外。

寬恕 (Forgiveness): 為了擺脫過去的束縛,我們需要學會寬恕那些曾無意中為我們植入負面程式的人。理解他們或許也受困於自身的局限,將焦點從歸咎轉向自我負責,能讓我們卸下怨恨的重擔,獲得真正的自由。

本書的最終結論清晰而有力:我們並非自身經歷或環境的被動產物。透過深刻理解並積極應用神經可塑性的原理,我們每個人都擁有主動設計自己思維模式、重寫內在敘事、並最終創造理想人生的終極力量。

創造你自己 (Create yourself.)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!