睜大眼睛,胸懷天明:讀Brendan A. Galipeau《打造一個藏情風土》

Brendan A. Galipeau, 2025, Crafting a Tibetan Terroir: Winemaking in Shangri-La. University of Washington Press.

風雨千年路/江山萬里心/秦關月 楚天雲/無處不是故園情……根據二十世紀英國小說家的描述,喜瑪拉雅山腳下有著一個與世無爭的小村落,村民安居樂業,長生不老,可謂真正的世外淨土。而在中國你知道嗎,除了自古以來就是宗教勝地的西藏,還有另外一群住在雲南的藏族人,依循祖先傳下的農村生業,耕耘著得天獨厚的葡萄園,自給自足,過著彷彿香格里拉般的桃源生活。

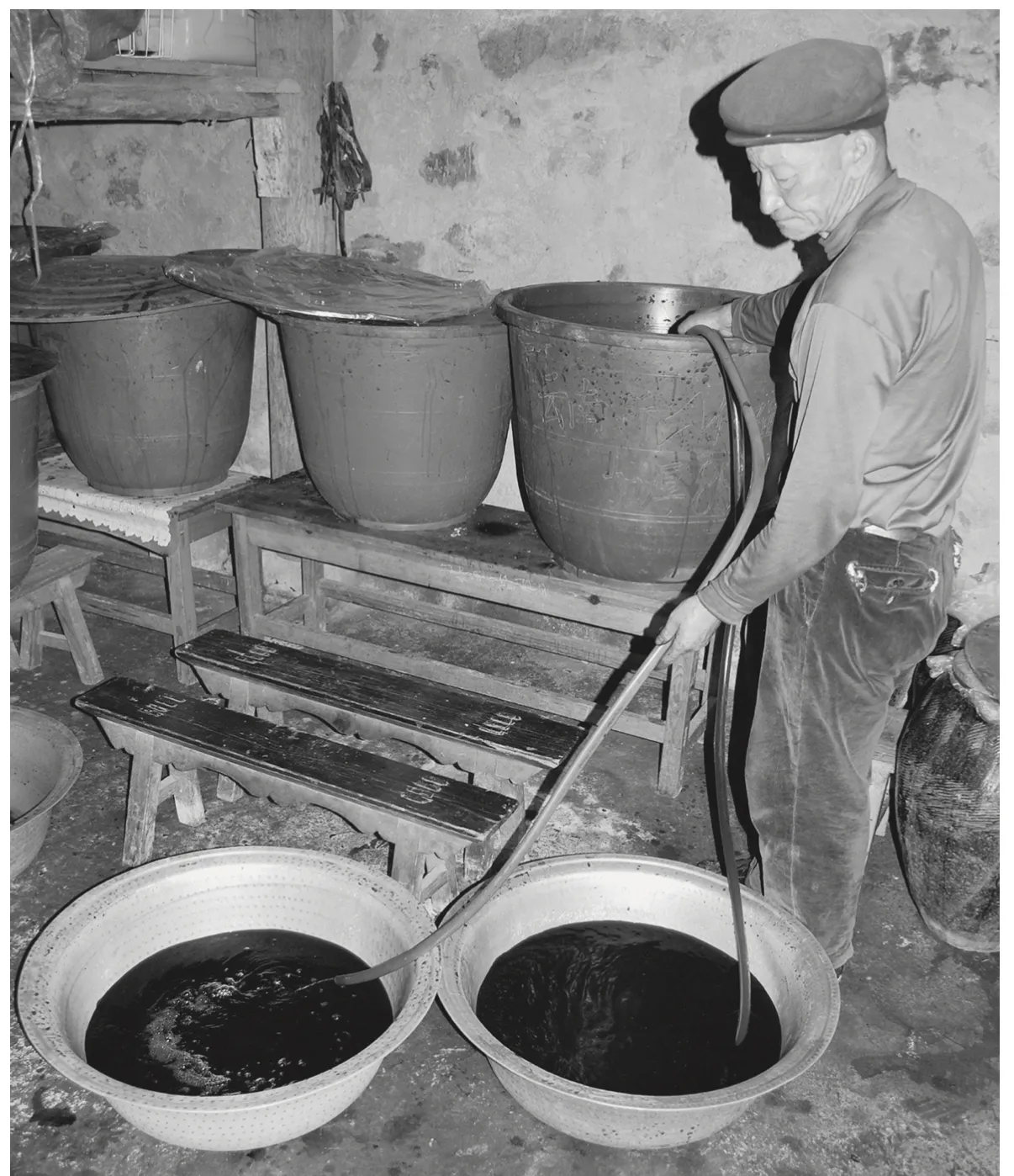

這是雲南的茨中村。十九世紀中葉法國與瑞士的傳教士相繼來到中國,他們原本去西藏傳教的計畫遭遇當地喇嘛反制,不如預期順利,於是轉而落腳雲南,在此設教堂、傳道。這些西方人帶來的不只有天主教信仰,還有葡萄與葡萄酒文化。傳教士們最先只是利用教堂的土地自種葡萄、釀酒以供儀式與休閒小酌,但不久便發現這塊土地上產出的葡萄酒不輸家鄉的味道,進而開始努力在當地推廣。一位瑞士傳教士Lovey在1942年的家書裡如此描述:「在未來十年內,瑞士瓦萊的大酒商ORSAT也將比不過這裡」。

百年後的今天,茨中村的藏人們繼承了傳教士留下的完整遺產:教堂與葡萄園。一方面,這裡有別於傳統信佛的藏族聚落,篤信天主教的人們穿著傳統服飾虔誠來教堂禮拜,呈現豐富的多元宗教樣貌。另一方面,得利於傳教士培育出的玫瑰蜜品種葡萄,茨中村民持續產出獨一無二的手釀葡萄酒,透過甜蜜滋味帶大家認識這塊富饒風土……。

行文至此,如果讓你讀得心生疑慮,那就對了。

開頭段落自己刻意模仿《大陸尋奇》,為的無非凸顯每個「地方」的不單純。2001年,雲南的中甸縣在當地政府大力推動下改名香格里拉縣,意在寄望「香格里拉」的名氣與想像可以帶動地方的觀光發展。於是,原本帝國主義時期英國小說家迷戀「神祕東方世界」的幻想造物,如今實際存在地表上。人類學者Galipeau用此改名事件作為民族誌開頭,提醒讀者自己所去、所見、所住的「雲南藏族村落」從來沒有什麼自古而然。而也如同書名早早宣告,《打造一個藏情風土》全書要說的,正是地方與政府、資本主義與國家政策如何各懷心思,造就這塊「人間祕境」的故事。

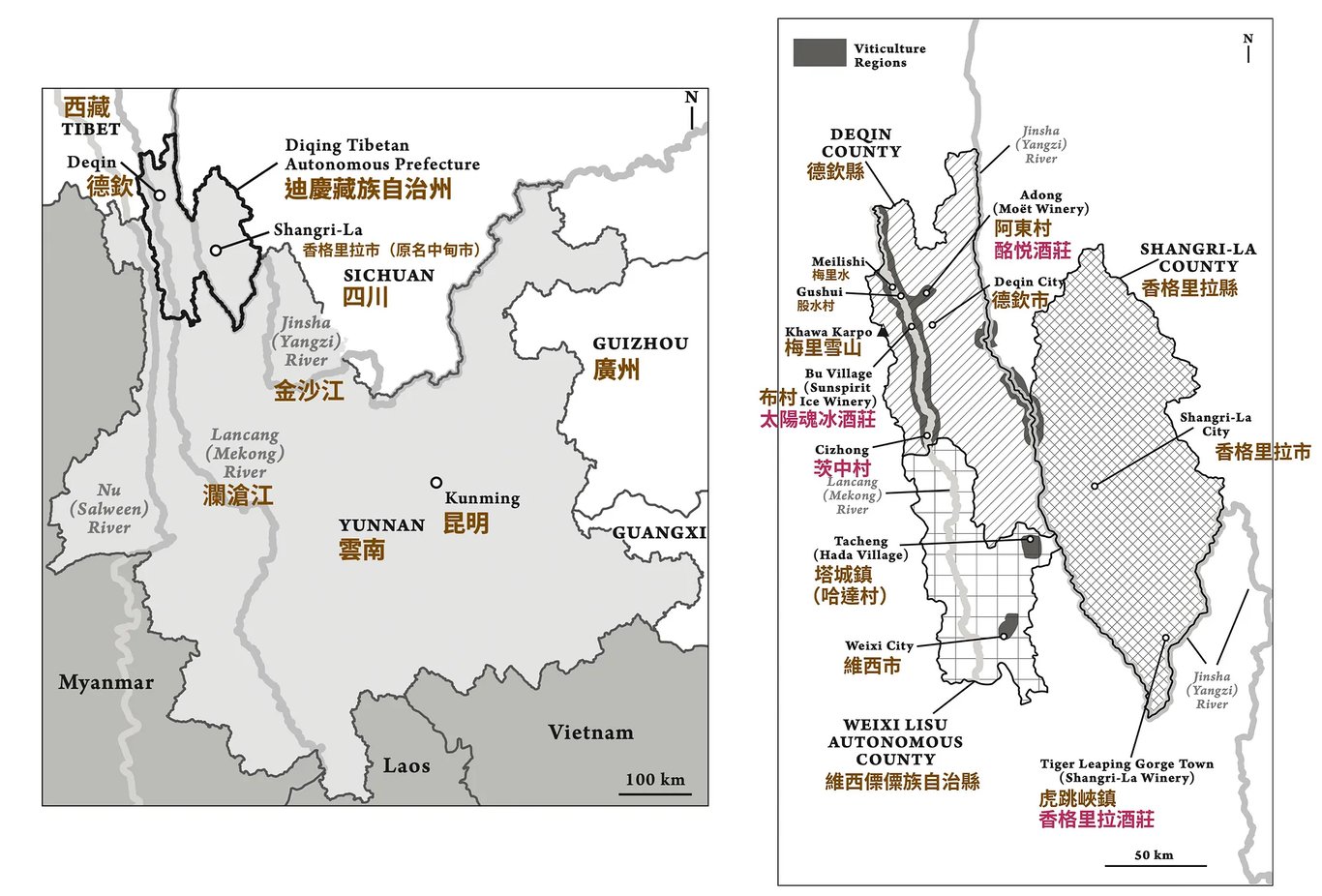

Galipeau發現的有趣切入點是葡萄酒,看見的關鍵詞則是「風土」(Terroir)。風土一詞在葡萄酒的世界裡家譽戶曉,指的是從土壤到氣候等等孕育一地葡萄酒的自然地理條件。人文社會學者以此延伸,用風土講人與自然的種種牽連與關係。以雲南香格里拉為例,風土既涉及刻板的西藏──香格里拉好山好水想像,也關乎人們怎麼宣稱自我、物產與環境三者連結。循此線頭,Galipeau於是以德欽為核心,四探當地各處酒莊,思索所謂藏情風土怎麼來,又往哪裡去。

最經典例子還是回到茨中村。1998年吳公底開始在村裡種葡萄、做葡萄酒,為了標榜自己的釀酒技術根源於當初的傳教士,吳公底甚至遠去求教自己的修女姨婆。隨著吳公底與他葡萄酒的知名度提高,愈來愈多村民也投身其中。到了2002年,大部分茨中村人都參與葡萄酒業,並且熟習一套葡萄酒風土的說法。他們會告訴遊客,這些葡萄酒是怎麼用當初傳教士留下的玫瑰蜜品種古法釀成,又是如何在這個純天然、有機的環境裡誕生得天獨厚的酸與甜味。他們也會訴諸茨中的特殊歷史,解釋葡萄酒原先並不存於藏族文化,但正因為傳教士偶然落戶於此,於是有了如此神奇的天主教文化與藏族文化的交會,進而造就茨中葡萄酒。歡迎來到真正的香格里拉──所謂佛教與天主教彼此共居,小農樂業的淳樸社會──他們會這麼告訴遊客。

這類說法人類學者並非全盤通收。Galipeau引述一位村中耆老語,就指出雖然過去傳教士確實在釀造葡萄酒,但往往自飲自酌,基本上不與村民分享成果。又或者,所謂玫瑰蜜品種究竟來自瑞士或法國,或根本與歐洲無關,其實也眾說紛紜,難有定論。Galipeau有警醒,卻也想走得更遠,而不只是簡單地在道德高地上痛斥一切造假、貼金。他要讀者注意茨中村有別雲南其他生產葡萄並轉賣給大型酒商的農村,當地居民大多堅持自行製作葡萄酒,並認真視其為日常生活的一部分。換句話說,透過自種自釀葡萄酒,當地居民不只在尋覓一條生計出路,還隱隱奪來了對自我族群、對當地歷史、對生活與當地連結的解釋權。當政府與雲南其他大型酒商如火如荼使用「香格里拉」想像來創造商機與發展機會,Galipeau說,茨中村的人們也同時在此基底上生成了一套與土地更深、更遠超經濟意義的連結。

然而葡萄(酒)的故事不總是甜,也有苦澀時刻。與茨中村對比的是迪慶自治區各處的葡萄酒企業經營,例如在布村由當地企業家所投資、發起的太陽魂酒莊,或者阿東村裡法國外商進駐的酪悦酒莊。雖然企業形式不一,但共通的是酒莊落腳的村落既沒有天主教傳教史也沒有飲葡萄酒習慣,對當地人而言耕種葡萄無非稍微好一點的工作。隨之浮現的是各種隱憂。例如,葡萄園吞食了原本傳統作物如青稞、大麥的耕地,不少村民進而擔心原本的飲食文化正在逐漸消退。又例如,葡萄酒企業為求產值,依賴大量化肥與農藥,也引發當地農民的恐懼與焦慮。

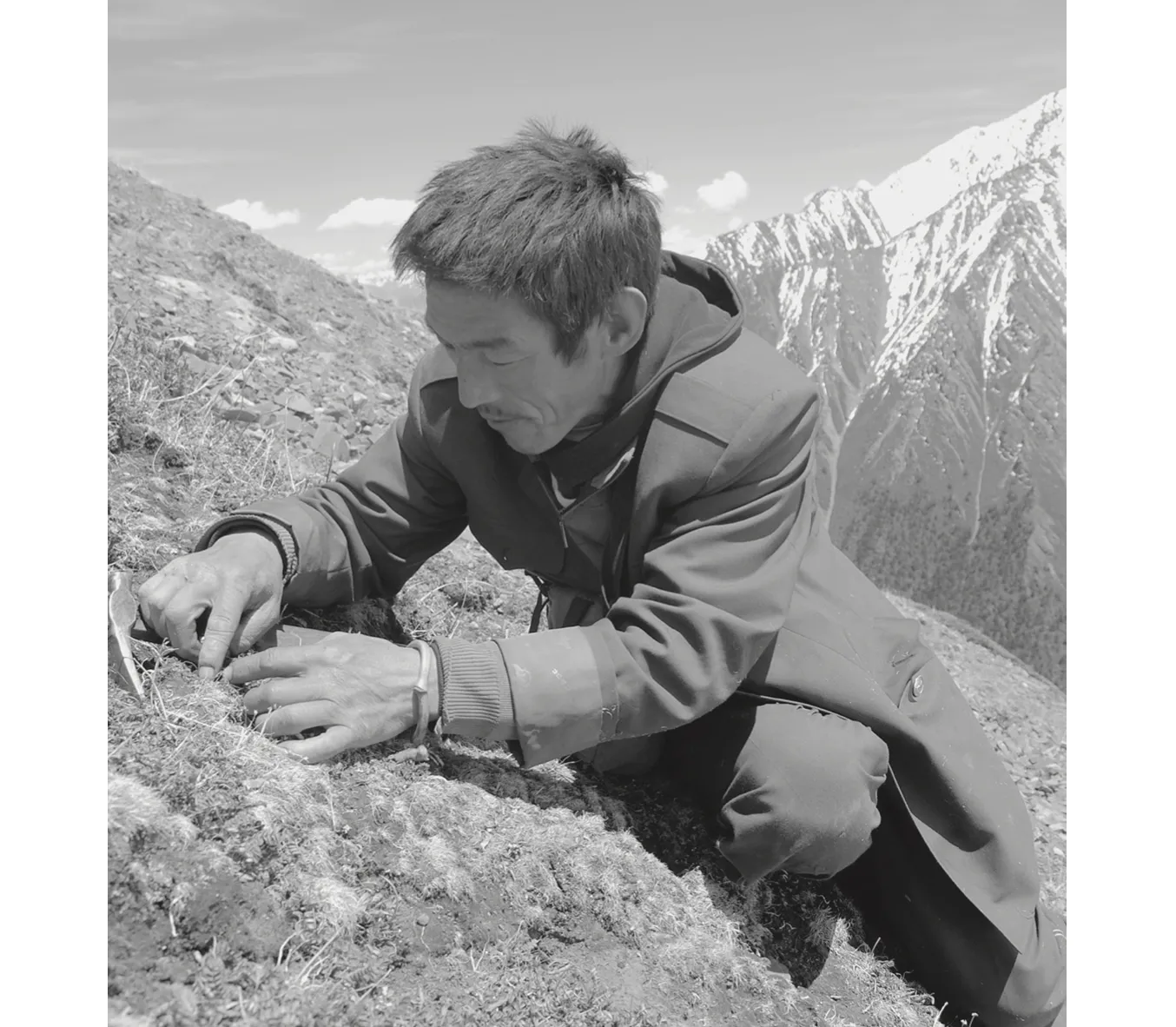

於是在阿東村,有村民明知葡萄契作帶來更好的生計選擇,卻寧願上山採集冬蟲夏草。對這些村民而言,採集冬蟲夏草的工作有葡萄契作無可比擬的自由與親切感。比起置身陌生的葡萄園裡無從逃避,山林是藏族人不變的重要精神寄託,這些人對Galipeau說,「葡萄酒從來就不是西藏文化的一部分,它是外來的,是外國人的 [……] 西藏文化裡沒有葡萄酒。冬蟲夏草[才]對西藏人有重要意義,而且也是我們重要的經濟來源。我吃冬蟲夏草,它確實改善了我自己的高血壓。」

乍看阿東村的故事是雲南葡萄酒發展的異音,但對Galipeau而言,茨中村與阿東村無非名為「(中國)現代性」大銅板的正反兩面。現代葡萄酒業與觀光業進來雲南/藏族土地,牽動的是當地人與土地關係的變造與重新生成。Galipeau用「現代性本土化」一詞貫穿全書,試圖以此捕捉當地人有時充滿創意有時滿是艱辛,面對席捲而來的現代開發、發展浪潮下所做(所同樣心懷夢想)的種種努力與掙扎。

人類學者與報導人同吃同住,進而看見其中複雜之艱難,生出責任與意念要幫忙辯護──而不是馬上批判這一套地方想像的虛構或天真成分──我完全理解。然而就像多年以後重看《大陸尋奇》總會心中怪怪,《打造一個藏情風土》最讓我心生困惑與好奇的是那處處都在,卻也處處都不在的「中國政府」。

在導言裡,Galipeau誠實地告訴讀者,自己的田野研究有特別去拿蓋有官方紅章的中國境內研究許可。「這紙許可同時意味著我作為研究者對自己的研究對象負責」,Galipeau說得正氣凜然。他接下來完全沒有提過的是,究竟這紙許可允諾了什麼,又隱蔽了什麼。或者,Galipeau認真爬梳茨中村的歷史,從傳教士抵達的十九世紀寫起,一路到二十世紀,卻戛然止於1940年代,再然後就是吳公底發跡的1998年。這中途發生什麼事,只有一小段句子讓人浮想聯翩:「葡萄園原本是教堂財產,但1951年政府驅逐神父後,葡萄園就收歸國有。即使到了今日,教堂再次被允許擁有土地,葡萄園也仍未被歸還,而是歸林業局所管。村民有心想為教堂要回葡萄園,Liao熱切地說:『哪裡有教堂,哪裡就有葡萄園』。」

諸如此類「中國政府」、「國家計畫」的提示四伏全書。像是布村的太陽魂酒莊是1990年代國家發展計畫的產物,像是阿東村的土地契約往往由政府與村領導協議,村民已經喪失土地自主權已久。然而提示就是提示,句子之後沒有解釋。關於「國家」的一切隱而不發,直到後記。那是2019年,為了修築水力發電站,政府把緊靠河邊、將被淹沒的燕門鄉居民遷移到茨中村。村民除了原先自有的稻田、耕地如今被政府徵收,變得難以維持生計,更嚴重的問題是茨中村所苦心創造的「天主教藏族葡萄酒村」形象也旦夕之間因為湧進來的「外人」(多半篤信佛教)而再難維持。

讀著後記裡村民如何與Galipeau抱怨政府的徵收補償不夠、政府又怎麼因為偏愛而把教堂旁的葡萄園轉給一個佛教家庭所經營,自己不免為《打造一個藏情風土》一書感到諷刺又可惜:再怎麼警醒的人類學者,(只能)把國家力量寫得像是山中雲霧般在又不在的時候,終究難逃香格里拉的陷阱,跌入那個在地小農開心種葡萄的幻夢裡……。

也是那刻我突然想到了羅智成的〈荀子〉, 想到那或許是當下情境裡──給不只Galipeau也包括每個面對各自艱難情境與課題的研究者──最好的祝福與警惕:「不要怕,握緊知識/睜大眼睛/胸懷天明。」

Brendan Galipeau (高進榮)是夏威夷大學馬諾阿分校(University of Hawaii at Manoa)人類學博士,期間受業於Jonathan Padwe、Alex Golub、Ty P. Kāwika Tengan等人。Galipeau曾任教於清華大學人類學研究所,目前則是賓漢頓大學(Binghamton University)環境研究學系的講師。《打造一個藏情風土》是他的第一本書。

關鍵字:環境人類學、Terroir、中國西南、香格里拉、藏學研究

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐