切格瓦拉的真實與神話

一、前言

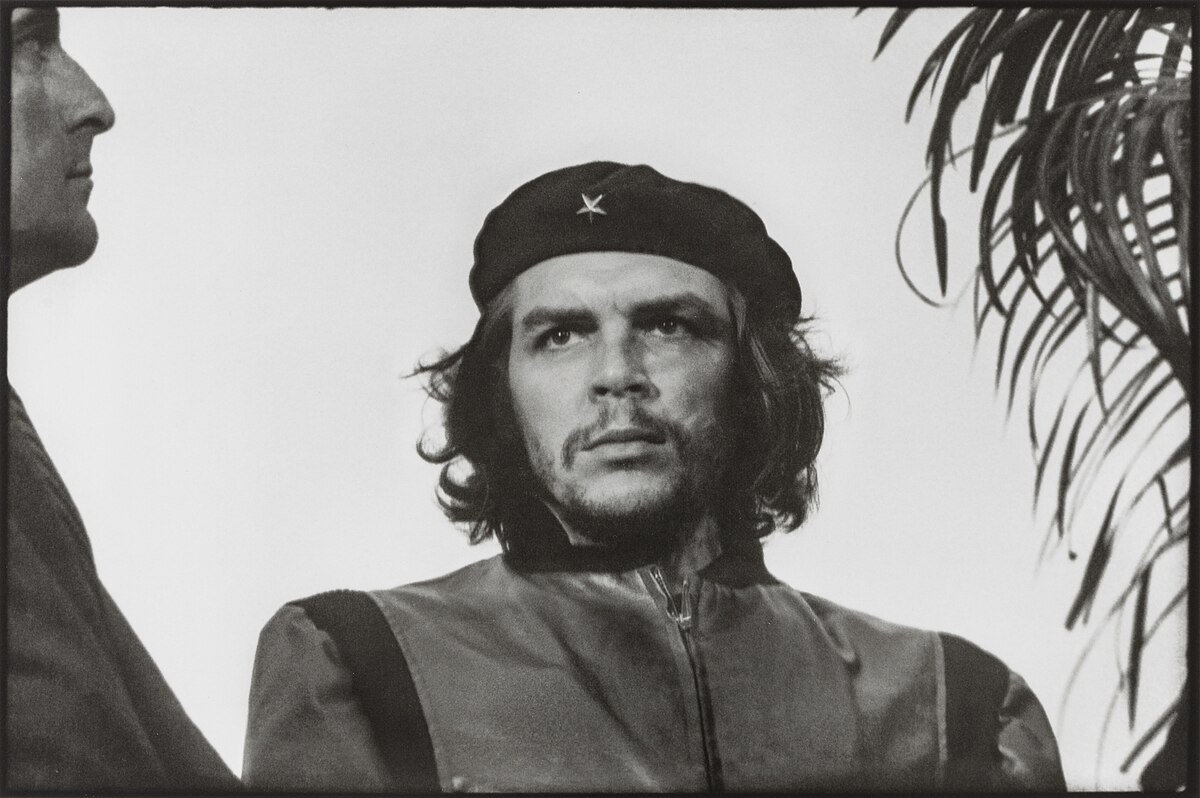

你或許不太清楚他是誰,也不知道他追求什麼。但是幾乎在這世上的人都看這張注定要永載史冊的照片。這是古巴革命的領導者之一,可能是世上最知名的游擊隊員、革命家與左翼份子——切·格瓦拉。

對於切·格瓦拉的生平,已有大量的文獻可供參考,在這裡我已不需要再多贅述。我在這篇文中,將著重於探討切·格瓦拉本人是如何可能成為一種「領袖」的,透過對切·格瓦拉的背後的符號象徵、文化框架分析,並將其與當時的社會氣氛結合在一起,分析切格瓦拉神話以及我個人的一些想法。

二、叛逆的象徵

如果要談及切·格瓦拉(以下簡稱格瓦拉),就不可能不談及古巴革命。作為拉丁美洲唯一成功的社會主義革命,光是這一點就已經注定賦予了整場革命的傳奇性與討論度,而對於當中領導革命的領袖們,人們更是會熱烈討論。而就在這麼一個機緣巧合下,一張由攝影師阿爾貝托·柯爾達(Alberto Korda)所拍攝的《英勇的游擊隊員》就此傳唱世界。在照片中,格瓦拉那充滿堅毅的眼神,頭戴貝雷帽,望向遠方,似乎正在思考著什麼事的神情,就此成為了世界範圍內,左翼與叛逆青年時常掛在自己房間的海報,收藏的衣服與馬克杯上的圖案。我個人認為,格瓦拉之所以能夠如此深受大眾喜愛,除了這張照片所展現出來的帥氣以外,也與許多青年的叛逆情節有關。

可以說,格瓦拉及他背後所代表的古巴革命的存在,是對於美國的一種絕對反抗。作為一個資本主義國家,美國幾乎在全世界各地都致力於壓制左翼的崛起和維繫自己的霸主地位,而這種傾向在冷戰時期幾乎是達到了高潮。但是就這麼剛好,美國對於自己的面前這個不過一點大的國家—古巴卻無可奈何,不但讓他革命成功,豬玀灣事變徹底失敗,經濟封鎖了幾十年卻依然屹立不倒,就這麼在自己的眼皮底下繼續成長,實在是臉上無光。在我看來,這段歷史與格瓦拉本身,帶出了第一個我所要討論的象徵:「叛逆」。

毫無疑問,古巴的存在是對於美國的大逆不道,而格瓦拉作為革命的領導者之一,自然而然也會被賦予「反叛」的標籤。讓我們把時光倒回古巴革命發生的1960年代,彼時的世界實際上也正在經歷一場又一場的「反叛」,各類民間社運、反戰運動層出不窮,戰後嬰兒潮所成長出來的年輕人急於反抗一切既有秩序與權威,而這個時候,有什麼能夠比一位領導革命成功的革命家更能讓這些年輕人投射的呢?更深層一點的意思,如果我們把格瓦拉所反抗的美國與它下面的各類魁儡政權視為:「妄圖控制一切的權威,父母輩們」,而格瓦拉則是「勇於反抗,且最終取得勝利的人」的話,我們就不難知道即便是不接觸左翼思想資源的「叛逆青年」也會展現出對格瓦拉的崇拜。畢竟在他們眼中,格瓦拉被賦予了「叛逆反抗權威」的象徵,這樣的符號,恰恰好讓他們心中那叛逆與反抗的慾望得以有了寄託。無論是投身社運的學生,單純的叛逆青年,其實都在某種程度上將格瓦拉的身影與古巴革命的成功當成了自身對抗權威,叛逆的投射,讓人們願意去追隨這位領袖,跟著他身上的叛逆氣息,期望著自己跟著他,化身為他身邊的游擊隊員,打倒眼前舊秩序。

而對於左翼來說,自打十月革命以來,古巴革命便是少數能夠成功的社會主義革命之一,重點還是發生在社運與革命風起雲湧的60年代。對於當時的左翼來說,他們自然會欽羨帶領革命走向勝利的格瓦拉,他們希望能夠在他身上找到革命成功的要素,並希望他能夠指引當時的他們一同摘取勝利的果實,為此,格瓦拉也在無數左翼的心裡,種下了它作為領袖的種子。

三、浪漫的切·格瓦拉

我認為,格瓦拉之所以能夠吸引如此多人願意向他效法,作為一位領袖來崇拜的原因在於,我們都不可避免的一種「浪漫傾向」,我們或多或少都喜歡那些深具傳奇色彩的人、事、物。或著說,對於領袖來說,他身上或許多少得帶點神秘、浪漫性質才行。格瓦拉剛好就有這種氣息。

試想一下,游擊隊這個概念本身就已經長年被賦予了「浪漫」的性質,而且格瓦拉本身還是游擊隊長,這種形象就更加加強了!此外,在許多有關格瓦拉的照片中,他有著一團亂亂的胡子及頭髮,抽著雪茄,大喇喇的坐姿,都更加助長了格瓦拉的浪漫,我們會覺得:「哇,這個人好酷!」

另外,審視格瓦拉的身世也可以添加更多他的浪漫性,作為一位理應有著大好前程的醫學系高材生,經過了一段長達八個月的旅程,讓他決定投筆從戎,成為革命的一份子;並且在這之後,不甘心於只居在一國之內,不享受榮華富貴,而是前往各地,不斷著繼續他的理想,最後在玻利維亞被圍困,被槍決,年僅39歲離世。這段故事可以說是深具傳奇色彩,讓無數人對於故事中格瓦拉的理想主義與崇高精神,及堅毅的勇氣為之動容。我們不僅會模仿他那一舉一動都帶有浪漫色彩的行為,更是對於他深具短暫卻充滿傳奇性身世投射了太多,多想像他一樣去旅行、去反抗、去四處各地,最後在獻身於自身的理想中。對於這樣的人,我們怎麼有辦法不去把它當作我們企圖去追隨的領袖呢?

四、神話的反思

我在前面說明了許多人之所以將格瓦拉作為領袖,以及格瓦拉身上的的領袖的原因,大多外乎:「叛逆」與「浪漫」。然而,我在這裡也想稍稍提及一些我個人對於格瓦拉神話的反思。

首先,雖說後世許多人與左翼將格瓦拉視作社會主義革命的象徵、反抗美國、叛逆的存在。但實際上,古巴革命並沒有帶有多少左翼的味道,更多的時候,以卡斯楚、格瓦拉等人在革命時接受採訪時的話語來看,他們通常將自己定位為:「民主鬥士」、「爭取社會正義」而不是「社會主義戰士」。而且從後世的資料來看,卡斯楚一開始也並非全盤倒向蘇聯,意圖與美國作對。相反的,當時的古巴高層其實一直想跟美國維持良好的關係,然而古巴經濟長期遭到美國把持,如果要實現當時革命許下的社會正義承諾,勢必得得罪美國。因此才有了後續的豬玀灣事變。而在豬玀灣事變後,跟美國關係急速冷凍下的古巴,此時礙於現實中的美國經濟壓力,就不得不倒向蘇聯了。

大眾也往往將格瓦拉塑造為一個「浪漫的革命派」,在無數的故事、改編影視作品裡,我們都能看得見這些跡象。但實際上,根據知名左翼史學家霍布斯邦(2021)的研究,格瓦拉的真實模樣很有可與我們的想像大相徑庭。霍布斯邦指出,「格瓦拉其實是個傳統革命派而非浪漫革命派」並且還「具有第一流的頭腦···頭腦冷靜、條理分明,甚至帶有教學式的清晰。」甚至在格瓦拉所帶領的游擊隊中,隊員還得研讀地理學、政治經濟學的相關書籍,可以說,如果現實中真的有人想加入格瓦拉的隊伍,跟隨他,當他是自己的領袖的話,可能不單只是要一腔熱血,還要能夠文武雙全,並聽從格瓦拉的「說教」。真實的格瓦拉恐怕不是媒體再現出來的浪漫孤勇英雄,或是一位熱血青年,而是一位審視度勢,冷靜且對屬下要求很高的領導人。

五、結論

我在前面的第二、第三節說明了何種符號與文化讓格瓦拉成為了一位領袖,以及解釋了他身上的魅力何來。而我也在第四節嘗試解構了格瓦拉的神話,呈現一個更加「真實」的格瓦拉。我認為,這種落差或多或少都能在每一個被崇拜的領袖身上找到,畢竟我們難免都會把自身的浪漫想像投射在這些人身上,而忽視那些較為真實的面向,我想這無可厚非,如果他不要太過頭,讓這種想像與領袖魅力蓋過了其他面向,能夠適時的提振士氣與精神的話,那我就覺得沒有問題。但我依然希望人們能夠更多的關照真實,並且小心自己不要被領袖魅力過於吸引,畢竟領袖可以崇拜,但是不能夠盲目,深陷其中,因為領袖不一定都是對的,隨時保持質疑與批判的精神,並且擁有一定的知識儲備,或許才是比較健康的道路,也是更加接近「真實的格瓦拉」的辦法。

參考資料

艾瑞克·霍布斯邦(Eric Hobsbawm)著,周全譯,2021,革命萬歲,台北:左岸。

祁賓鴻,2021,各國共產黨・七|革命與平等:古巴共產黨的底色 | 香港01www.hk01.com/article...

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐