📝📝:物件筆記|地球儀|來吧!讓我們用上帝視角俯瞰這顆藍色星球

在現代書房、學校、博物館,甚至裝飾性居家空間中,一顆可旋轉的地球儀是再熟悉不過的物件。地球儀總是被視為某種學問的象徵,彷彿擁有一顆地球儀,就代表我們對這個世界已有所掌握。

但事實上,地球儀遠遠不只是一個教具或裝飾物;地球儀是一個權力、觀看方式、知識體系與世界想像的結晶,是人類歷史上極為關鍵的物件。藉著地球儀,人類首次能夠脫離地表,以上帝的視角觀看世界。

地圖與地球儀

人類早在西元前就已繪製地圖,那時的地圖是一種行軍規劃、領土標示、征戰與貿易的重要工具。地圖所代表的,是人在地表移動的經驗與實用目的,地圖緊貼地面、與地形共生。

然而,地球儀的歷史卻遲來許多。一直到中世紀晚期與文藝復興時期,地球儀才開始大量出現。這並非偶然,而是與人類「觀看」世界的方式徹底轉變密切相關。

過去人類在地上行走、征服他方,地圖是征戰的腳本;但到了近代,隨著宗教改革、科學革命興起,人們試圖從「上帝的視角」看世界。這是一種不再站在地面觀看土地的視角,而是升空、抽離、俯瞰、總覽的視角。於是,地球儀誕生了。

地圖強調的是距離與邊界,地球儀則象徵「全貌」的掌握。地圖服務於帝國的行軍,地球儀服務於科學的觀測;地圖幫助征服,地球儀則暗示控制。

從上帝視角看地球

文藝復興之後,越來越多科學家與藝術家開始使用透視法,來追求一種超越人類視野的觀看方式。而地球儀正是這種視角轉換的具體物件,模擬了一種不屬於人類感官經驗的高度與角度,彷彿整個地球已經可以被掌握在手中。

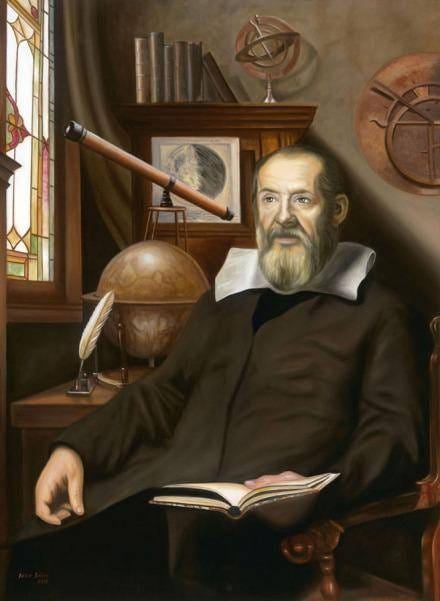

翻翻歷史課本,我們可以輕易發現,那些活躍於 16 至 18 世紀的天文學家、哲學家、自然哲學家(也就是後來的科學家們)與地理學者,他們的書房裡經常有一顆地球儀。

地球儀不僅是一件實用工具,更是象徵他們視野的「宇宙尺度」。地球儀象徵著知識的神性轉化:人類不再只活在地上,而是企圖站在神的位置上去觀察整個世界,像是一種科學革命年代的全知想像。

這種「從外部觀看世界」的願望,正是現代許多知識體系的基礎。人類將自己從自然中抽離,變成觀察者與支配者,而地球儀,便是這種抽離視角的核心媒介。

地球成為一種「物件」

但不是全世界的人類都想要地球儀,原住民社會的世界觀與此截然不同。

在許多原住民族的文化中,山、河、石、草、鳥、獸並非資源或背景,而是有靈魂的親族、夥伴與祖靈的居所。土地並不是可被擁有的物,而是生活的共同體。這樣萬物有靈的世界觀,不需要透過地圖或地球儀「了解」世界,因為人就是活在世界裡,而非站在世界之外。

但啟蒙時代的來臨,將這樣的關係瓦解。

自然不再是親密的存在,而是變成可命名、可分類、可抽象、可提取的資源物件。地球儀將整個地球壓縮為一個人手可控的球體,不再是一個有靈的存在,而是可以旋轉、劃分、解剖、觀察、控制的「物」。

地球儀的誕生,正是象徵了這種知識態度的轉變。將我們所生存的家園,轉化為可被操作與想像的知識體,而非一個共同體或生命網絡。

地球儀不是地球

不知道你沒有發現,更關鍵的一點是:

直到 20 世紀太空時代來臨之前,人類根本從未「真正」看過整顆地球的樣貌。

我們所熟知的地球儀,完全是基於數學、天文、地理資料所推導出的理想模型,是一顆以科學的角度形塑出來的完美球體,周長除以直徑恰好符合圓周率 3.14 的數值。但這樣的地球儀,並非任何實際觀看的成果。

即便到了太空人能夠拍攝地球的今日,我們所見的大多也不是單一快門下的地球影像,而是來自數以百計張衛星照片拼接出的數據模型。地球的藍色、大陸的紋理、雲層的鋪排,都是人工選擇與後製設計的結果。

換言之,地球儀始終是一種視覺建構、一種象徵性觀看的幻想。地球儀呈現的根本不是地球的「真實樣貌」,而是某一種文化想像下的地球;一個可被測量、可被規劃、可被分區、可被命名的整體。

這也讓地球儀變成一種「觀看世界」的規範:

我們習慣於從外部看世界,從上空看土地,從統整中找秩序。

但這樣的觀看,同時也遮蔽了土地的複雜性、歷史的糾纏性、以及生命網絡的多樣共生。

「看見」脆弱的藍色星球

有趣的是,那些真正進入太空、親眼望見整顆地球的太空人,所經驗到的卻從來不是全知或權力的快感。他們的描述裡,更多是沉默、謙卑與一種無法言喻的敬畏。

地球漂浮在 137 億光年的無盡黑暗中,沒有國界、沒有分隔;四周安靜得只有呼吸聲在太空服裡迴盪,身旁盡是輻射超標的宇宙射線,這讓太空人深刻感受到,人類共同的命運與地球生命的奇蹟。這種獨特的視覺經驗叫做「眾生視角」(Overview Effect)。

NASA 太空人 Nicole Stott 在太空站執行任務時,低頭俯瞰地球時,她的內心對這顆藍色星球有了不同的理解:

“You realize that people argue about all sorts of things, and yet here we are, all of us together, sharing this fragile blue marble.”

「你了解到人們在爭論的那些事,如今我們齊聚一地,共享著這顆脆弱的藍色寶石。」

從漆黑的太空俯瞰我們的家園,並不會激起 Nicole Stott 對地球的控制慾,反而帶來了深刻的脆弱感與連帶感。許多太空人回到地面後,成為積極推動環保的倡議家或全球協作的行動者。

真正的「從上而下」看見地球,並沒有讓他們變得更像神,而是更人性化;甚至更加認可,人類是萬物中的一份子,包含地球。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐