为什么选择格陵兰?探秘墨卡托神

“我喜欢地图”

2021年秋天,《纽约客》的记者苏珊·格拉瑟(Susan Glasser)与《纽约时报》驻白宫记者彼得·贝克(Peter Baker)获得了一次采访唐纳德·特朗普的机会。当时他们正在撰写一本关于特朗普首个总统任期的著作——而这一任期在几个月前以一种灾难性的方式收场。

在那个时间点,特朗普看起来像是一个政治生命已经终结的人——至少人们是这样认为、或者说愿意这样相信的。清算与总结的时刻似乎已经到来。

两位记者都是极为出色的作者,善于在看似混乱、支离破碎的执政经历中捕捉更深层的内在一致性。或许正因如此,在特朗普总统任期的无数怪异插曲中,他们特别停留在一个具体事件上:购买格陵兰岛的计划。

这桩事件——既震惊了欧洲盟友,也令美国国内舆论(甚至包括总统阵营内部)感到困惑——一度被降格为一则荒诞的笑谈。它被视作那种典型的挑衅性怪念头,人们将其归因于一位被认为无法理解现实世界及其走向的总统。

然而,特朗普的回答,在今天看来却值得格外重视——尤其是在“吞并格陵兰”已经成为其外交政策结构性轴心之一的当下:

“我们为什么不拥有它呢?只要看看地图就行了。我来自房地产行业:当我看到一个好地段、一个对我正在推进的项目来说是千载难逢的机会时,我就会对自己说,这东西我非拿下不可。说到底,这并没有什么不同。我一直都喜欢地图。我反复说过:看看这座岛的规模——它太大了,而且它本来就应该属于美国。这无非是一笔房地产交易,只不过尺度稍微大了一点而已。”

在一系列访谈准备过程中,两位记者惊讶地发现,自特朗普在2019年夏天首次谈及格陵兰问题以来,他从未真正放弃过“房地产式吞并”这颗地球上最大岛屿的计划。

这绝非一时兴起的即兴之言。相反,这一立场甚至在其政府内部经历了相当深入的研究,直至形成了一个初步设想:用波多黎各交换格陵兰。

特朗普首个任期内的国家安全事务助理约翰·博尔顿向两位记者证实,收购格陵兰的想法最初是由特朗普的一位亲信向他提出的——罗纳德·劳德(Ronald Lauder),这位美国亿万富翁是特朗普的多年好友,并与在该岛上的投资活动关系密切。

“看看这个的体量——格陵兰……它太大了”

2021年,乔·拜登正努力说服欧洲人相信:“美国回来了,跨大西洋联盟回来了。”这位前房地产和电视明星的“MAGA总统任期”应当被理解为一段插曲:“不要回头看,让我们一起面向未来”,他这样对盟友们说。

而在同一时期,唐纳德·特朗普已经在重复着他今天仍在反复强调的论调。由于无法提出一个在战略或安全层面上自洽的理由来解释为何要冒着彻底撕裂北约的风险去拥有格陵兰,他再一次退回到模糊不清的说辞之中,宣称:“从地理角度来看,这就是我们理所当然应该拥有的东西。”

事实上,令人困惑的是:1951年美国与丹麦签署的安全条约,已经授权华盛顿在岛上建立军事基地,却仍不足以满足这位美国总统在所谓战略或安全需求上的执念。

面对这一反驳,特朗普给出了一个极为个人化的理由,用以为违背最忠诚盟友意愿而吞并其领土辩护:“拥有某样东西这件事非常重要;这是我在心理上取得成功所必需的条件。”

这一解释,恰恰照亮了他自己所承认的那种持久迷恋:“我喜欢地图。我一直在说:看看这个的体量——格陵兰。它太大了。” 面对这些支离破碎的论证,人们或许会认同苏珊·格拉瑟的结论:“根本不存在什么特朗普主义,只有一张世界地图,而总统想要用金色的大字把自己的名字写在上面。”⁶

然而,对地理学者而言,这整件事情却揭示了一个更为深刻的事实:一个被视为中性的对象——地图——所具有的悖论性权力。

每一张地图,都是一次天才式的跃迁:它让人类得以暂时脱离地面,从一个俯瞰的高度——一个神的视角——观察大地。凝视地图,意味着在片刻之间相信:一种能够整体把握世界的“上帝视角”是可能的。

或许正是在这个意义上,特朗普在对地图的迷恋中,将自己投射进了这种神性位置之中。上帝的视角——莱布尼茨会称之为“一切视角所依赖的几何基准平面”(géométral de toutes les perspectives)——似乎不断地诱惑着这位总统,却始终无法真正被他抵达。

因为任何一张地图终究都只是一个坐标系。为了再现世界,它必须简化、筛选、删减。被困在单一视角之中,特朗普或许并非任意地高估了格陵兰的重要性;他真正错过的,反倒是一个更为根本的困境:在缺乏“地图的地图”的情况下,每一张地图所呈现的,都只能是一个片面的视角。

墨卡托的幻觉

在为格陵兰的巨大体量而惊叹时,特朗普或许被一位地理学家再熟悉不过的“神”所蒙蔽了:墨卡托。

墨卡托投影——当今世界上使用最广泛、而且极有可能也是特朗普所接触到的那一种——不可避免地夸大了北半球的尺度。它保持了角度不变,这一特性对于航海至关重要,但随着远离赤道,距离、尤其是面积会被逐步扭曲。因而,靠近两极的地区在这种投影中看起来要比其真实面积大得多。

在一张墨卡托地图上,格陵兰看起来几乎与非洲大陆一样辽阔,而实际上非洲的面积是它的十四倍。该岛在图上也显得比美国或巴西大四倍,然而真实的比例却恰恰相反。

面对一张充满了“想象中的巨大尺度”的地图,特朗普或许正是被这些具有欺骗性的比例所吸引,在艳羡其同伴弗拉基米尔·普京所统治的辽阔疆域——一个超过一千七百万平方公里、横跨十个时区的空间——而在墨卡托投影中,这一空间显得愈发浩瀚无边。

如果说地图会扭曲空间,这并非出于制图者的疏忽,而是出于不可避免的需要。将球形的地球表现在平面之上,必然要求作出取舍:没有任何一种投影能够同时保留角度、距离与面积。因此,任何地图都是一种选择——而这种选择从来都不是中性的。

在卫星导航早已使其最初的技术优势过时的今天,一种诞生于16世纪的投影方式却仍然成为参考性的世界地图,这一事实本身就耐人寻味。墨卡托投影最初被构想为服务航海者的工具,它之所以能延续至今,或许既源于一种历史惯性,也源于一个在视觉上被层级化的世界所具有的象征力量。通过拉伸面积,墨卡托投影在视觉上抬高了北半球国家——那些它最初所面向的前殖民强国——同时也抬高了北美以及前苏联的空间存在。

然而,这并非其设计者的本意。精于制作地球仪的弗拉芒数学家与制图学家杰拉杜斯·墨卡托(Gerardus Mercator,1512—1594),在深受麦哲伦于1522年完成的首次环球航行的影响后,自1552年起着手展开一项雄心勃勃的计划:编纂一部完整的历史—地理宇宙志。这一事业最终在1569年结出成果——《为航海者之用的新增世界全图描述》(Nova et aucta orbis terrae descriptio ad usum navigantium)问世。这是一张由十八幅图页组成的宏大地图,尺寸接近两米乘一米三,它成功地完成了一项壮举:将球形的地球投影到一张平面之上。

墨卡托投影为航海者提供了一种革命性的环球航行方法。它最初是为便利海上航行而设计的,使船长能够沿着一条恒定航向前进——无需在从 A 点驶向 B 点的过程中不断重新计算航线。在这种投影中,方向以直线的形式呈现;在缺乏可靠视觉参照的远洋航行中,这一优势无可估量。

墨卡托投影构造上的简洁性,也是其广受欢迎的另一原因。对于制图师而言,圆柱投影比圆锥投影或方位投影更容易设计和理解;经线与纬线构成的正交网格便于绘制、复制和标准化,同时也有助于表现时区体系。

与一种如今颇为流行的事后解读不同,墨卡托地图并非出自欧洲中心主义的立场。恰恰相反,这位制图学家试图在一幅更宏大的和谐图景中囊括当时已知的整个世界。通过超越其时代的宗教不宽容——事实上,墨卡托本人后来还曾遭到宗教裁判所的追捕——他的计划旨在建立一种具有统一意义的宇宙志,对宗教纷争保持批判立场。因此,这张地图的形成,汲取的是远比“宣示欧洲优越性”复杂得多的思想源泉;而后者却常常在今天被当作其唯一的根基来加以归因⁹。

从一张地图到另一张地图:偏见的转换

19 世纪,英国国家测绘局(Ordnance Survey)以及随后英国皇家海军对墨卡托投影的采用,极大推动了它的传播。对这些机构而言,这种投影提供了一种全球性的世界表象——即将整个地球投射到一个平面之上的可能性。或许正是出于同样的原因,许多致力于“全球南方”行动的大型国际非政府组织也在随后采用了这一投影方式。

直到今天,基于墨卡托投影的世界地图仍然悬挂在世界上大多数国家的学校教室中。它被 Google Maps 以及绝大多数在线地图服务商所采用;尽管其所引入的偏差早已有充分论证,这种表示方式依然几乎未受到挑战。

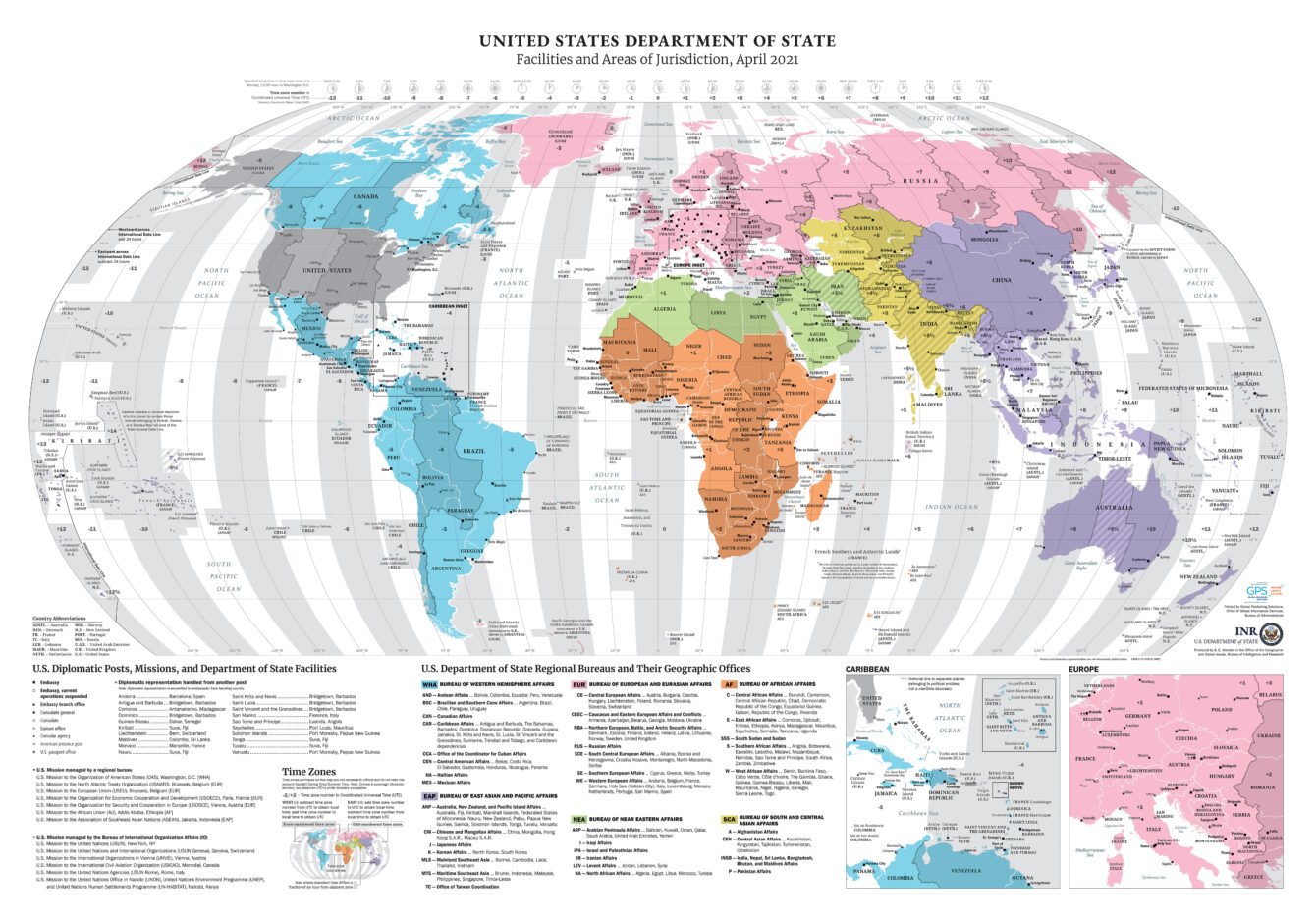

在美国,墨卡托投影长期以来一直是国务院使用的标准投影,直到 2021 年 4 月,地理学家与全球事务局(Bureau of the Geographer and Global Affairs)作出调整,选择了一种新的投影方式来绘制美国外交机构网络:罗宾逊投影(Robinson projection)。首席制图师布鲁克·马斯顿(Brooke Marston)在解释这一选择时指出,这种投影在保留领土形态与面积方面表现更佳,比自 20 世纪 90 年代以来一直未曾更新的旧版地图,更为忠实地呈现了世界。

欧洲与外交事务部的地理部门如今已不再忽视其他投影方式的存在——例如罗宾逊投影、埃克特投影或加尔–彼得斯投影。尽管如此,直到今天,基于墨卡托投影的传统世界地图仍然被用来呈现各国以及法国外交岗位的分布情况。因此,人们只能呼吁:有必要就这一选择的适切性展开反思。

墨卡托投影之所以得以长期延续,其中一个关键因素恰恰在于其欧洲中心主义特征。它最初是为欧洲的海上强权——荷兰、西班牙和葡萄牙——而设计的,在视觉上赋予北半球国家以不成比例的中心地位与空间尺度,从而对其加以凸显。

这种表象方式所包含的偏见与缺失,并非没有后果。它们会直接削弱战略预判的能力。事实上,对地图的解读本身就是力量投射的一个基本前提:地图使人能够识别行动轴线,构想运动路径,制定战略方案。正如朱利安·格拉克所言,地图提供了一种真正的“投射”之力,使人得以——借用常被归于惠灵顿公爵的话——“看到山丘背后”。

这种薄弱性在法国这样的国家中尤为令人担忧,因为地理学在这里长期被忽视,尤其是在教育机构之中。在高中阶段,地理往往从属于经济学;而历史—地理教师中,近 90% 具有历史学背景。地理学同样缺席于各类精英院校。

在原国立行政学院(ENA,现为国家公共服务学院)中,地理学已不复存在;在巴黎政治学院(Sciences Po Paris),自 1978 年皮埃尔·乔治之后——这位曾教授苏联地理、人口学与巴黎郊区问题的学者——再无人继任;而在 1955 年之后,政治地理学的孤立代表让·戈特曼也无人接续,他被迫在牛津展开学术流亡。随着 1976 年欧洲大陆地理学讲席教授莫里斯·勒·兰努的离任,地理学同样从法兰西公学院中消失。

当代地缘政治的流行,不应以掏空这门学科的地理维度为代价,从而让人遗忘其真正的基石所在:与空间及其表象之间的关系。

移动世界的中心

地图与战略问题之间的关联再明显不过。然而,真正着手构思非欧洲中心主义世界表象的强权却寥寥无几。

在这一点上,中国的地球物理学家堪称异数。他们对替代性投影方式的持续探索,清晰地展现了中国的全球视野与行星尺度的雄心。这些制图工具,与我们自身的“心智地图”形成了深刻断裂。

中国社会科学院地理科学与资源研究所地球测量与地球物理研究机构成员郝晓光,正是两种新投影方式的提出者。他将这些成果视为一场“认知上的哥白尼式革命”。

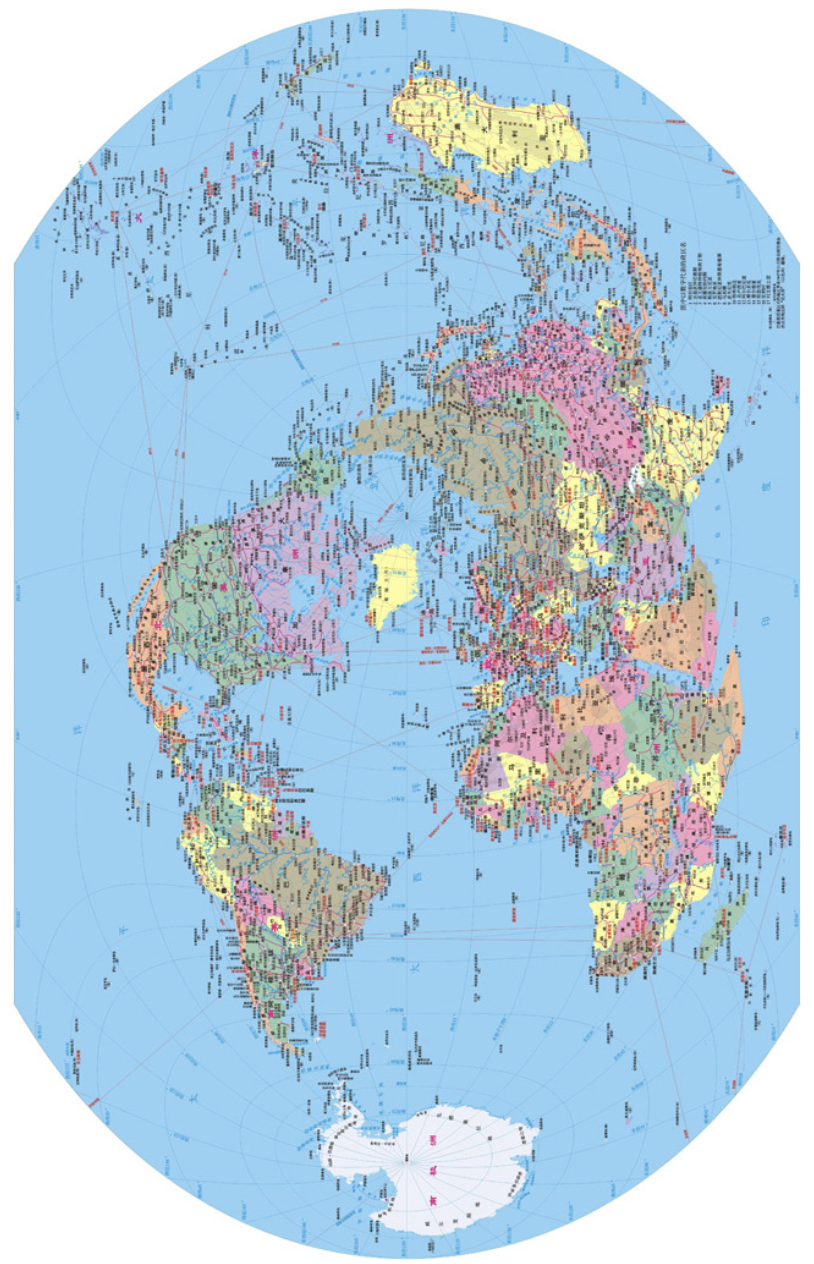

其中第一种(下图),是一种于 2004 年发布的极地投影,很快被中国国家海洋局以及国防部所采用。该投影以北极为中心——但将美洲大陆置于地图的上方——从而凸显了经由北冰洋的海上航道,并为所谓的“极地丝绸之路”项目提供了概念性的制图支撑。

这种表象暗示着欧亚大陆与非洲之间一种近乎自然的连续性,而美洲半球则被推置于边缘位置。在这张地图上,隔开中国与美国的不再是太平洋,而是北冰洋。世界中心的位移,由此彻底改变了人们对距离与邻近关系的感知。

这一投影的影响极为深远。它有助于提升中国北斗系统第二代卫星星座的覆盖能力——这一系统是 GPS 的中国竞争者。它还揭示出:连接中国与纽约的最短路径——无论是航空航线还是弹道轨迹——并非经由太平洋,而是穿越北冰洋。

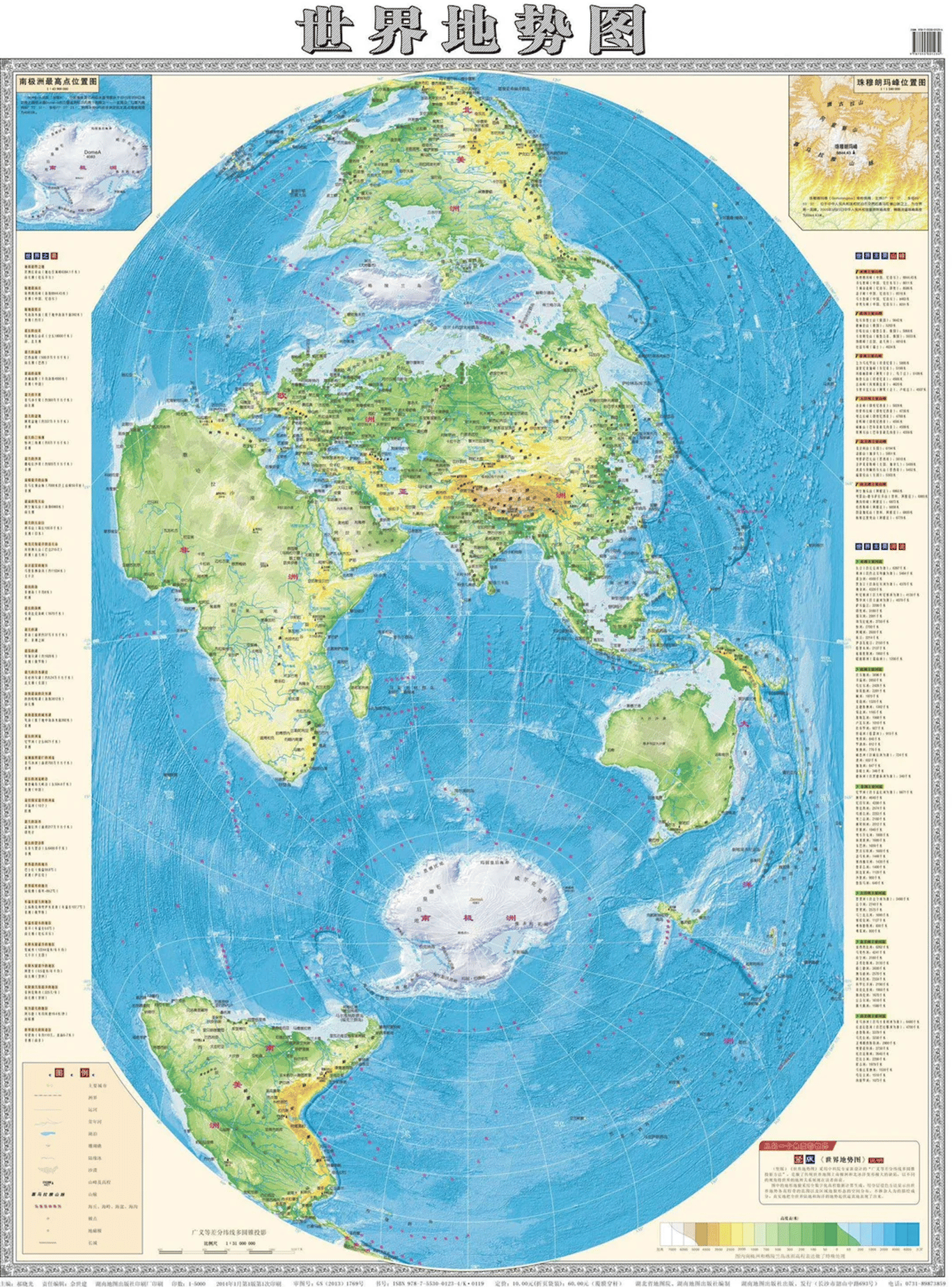

第二种投影(下图),发表于 2013 年,以喜马拉雅山脉为中心,并被称为“第三极”。

通过将这一地区重新置于世界的中心,该投影使北京在象征意义上得以主张对北极、南极以及全球气候与战略重大平衡问题的“发言权”。这一表象在中国国内所引发的回响,势必加深华盛顿与莫斯科的忧虑。

在第二次世界大战期间,美国制图学家同样曾采用一种所谓的极地投影,以凸显美国与当时作为盟友、共同对抗轴心国的苏联之间的地理接近性。在一个美国对苏联的军事援助经由穿越北极的空中航线输送的时代,这种地图表象使一种全新的战略现实变得清晰可见。正是在这一背景下,美国于 1943 年在格陵兰北部的图勒(Thulé)建立了一座空军基地。

同一种被称为方位投影(azimutale)的投影方式,如今仍被北美防空司令部(NORAD)用于反导防御体系。正是在这种投影之上,人们才能分析其战略重要性——重点不在于孤立地看待格陵兰本身,而在于北大西洋最为狭窄的那一段。今天,这一区域被称为 GIUK(格陵兰—冰岛—英国)。对北约而言,对这一海域的监控具有至关重要的意义:这条海上通道构成了大西洋联盟的北部屏障,用以对抗俄罗斯的战略堡垒——其核潜艇部署区域。

白宫反复强调的“外围通道的战略防御”,本质上是一项欧美共同的事务;当地图被以恰当的方式重新组合时,地图所呈现的这种“地理逻辑”本身就已将这一点清楚地揭示出来。

抹去地图上的边界线:一个“无国界美国”的构想

在两人首次会晤时——2025 年 5 月——唐纳德·特朗普便已向加拿大总理迈克·卡尼施压,明确表达了希望将加拿大置于美国控制之下的意愿。他用一段极具揭示性的表述来为这一雄心辩护:“我骨子里就是个房地产开发商……当你抹去那条人为的界线……当你把这一壮丽的地貌作为一个整体来看时,我是一个非常有艺术感的人。”

在遭遇加拿大的抵制之后,这位美国总统便重新回到了他对格陵兰的执念之中。当代事件由此与历史形成了一种耐人寻味的回响。1867 年对阿拉斯加的收购——当时英国亦曾对此表现出兴趣,而加拿大尚为英属殖民地——原本计划接下来收购格陵兰,以遏制英国在北美大陆上的存在。

因此,唐纳德·特朗普对格陵兰的兴趣,可以被理解为一种“伟大发现”的冲动——这里的“发现”应当按照 15—16 世纪的历史语境来理解:在那个时代,发现与征服、旅行与战争之间尚不存在清晰的区分。正如历史学家罗曼·贝尔特朗所指出的,“descubrimiento”(发现)这一术语本身,指涉的是一整套法律与仪式性行为,旨在将对领土的占有形式化,同时确立对摩尔人及其他“叛乱的印第安人”发动“正义战争”的标准:

“当随军的书吏——某种公共公证人——与士兵和宗教人士一道,踏上被狂风拍打的海岸,并即时记录下一块‘新土地’的吞并时,暴力便被赋予了法律的效力。征服既属于语言,也属于武器;而‘发现’的叙事则为其提供了合法化的托辞。”

“新大陆”的征服似乎正在发生反转:这个曾经被征服的大陆,如今反过来加强了对旧日殖民强权的掌控。在法律外衣的粉饰之下、借助形式上被现代化的安排,特朗普或许会通过一种“自由联合协议”的方式,上演一场吞并——其前提,是一场被强加的独立。

今天,85% 的格陵兰人表示反对与美国走近。然而,美国历史表明,被觊觎领土上的居民意愿,极少真正构成领土扩张的决定性障碍。

在构想最早的世界地图投影方法之一时,墨卡托并无任何欺骗之意。但这一工具在成为支配性的世界表象之后,其背后的选择与妥协却逐渐被人遗忘。

当这位美国总统幻想自己成为地图的主宰时,他似乎正在混淆现实与其象征。在那些看似荒诞的雄心背后,一种逻辑正在展开——墨卡托的逻辑。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!