黑客帝国———离我们还有多远?

我认为,我们正在走向黑客帝国。

回顧高市早苗的「台灣有事」言論風暴,看日本國會答辯劇本如何丟接球

圖為2025年10月21日,日本新科首相高市早苗離開首相官邸,準備前往皇居。 圖/路透社 回顧2025年下半年,與台灣切身相關的國際大事,恐怕就是中日雙邊因高市早苗「台灣有事/存立危機事態」答辯而起的緊張局勢。 從中國駐大阪總領事薛劍的戰狼式「斬首說」、呼籲中國國民不要赴日旅遊,再到中國兩度使用雷達照射日本戰機,中國多次嚴正要求日…

花的葬禮

會說話的你和我呀卻聽不見別人的聲音

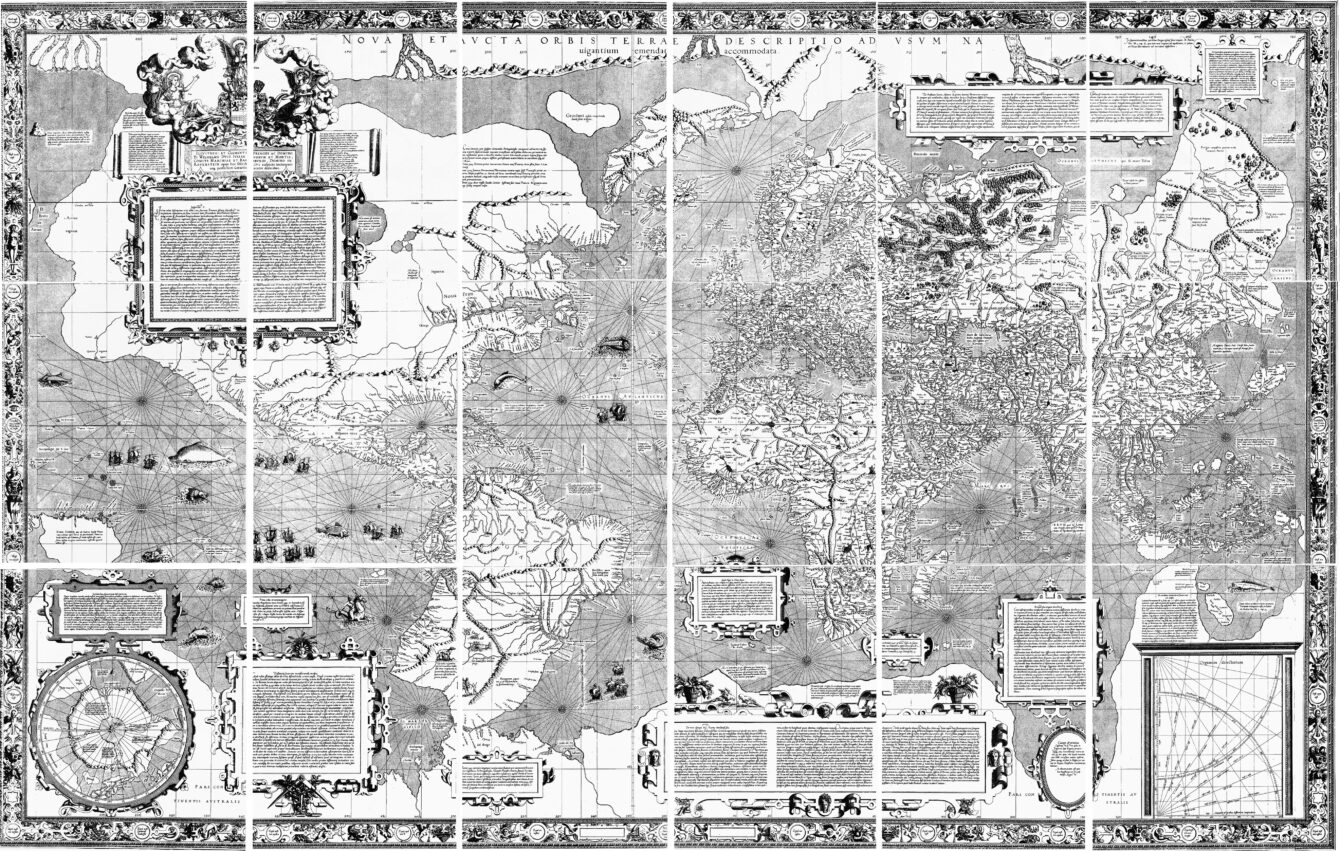

为什么选择格陵兰?探秘墨卡托神

为什么唐纳德·特朗普想要占领世界上最大的岛屿?法国最重要的地理学家和外交家米歇尔·富歇(Michel Foucher)根据一幅绘制于1569年的地图及其近乎神圣的力量展开了调查。GPT5.2+人工修订。

政治备忘录01

这是一个新系列。我基本已经放弃政治活动,现在也几乎不看新闻。但我觉得平时的一些想法还是记录下来比较好。因为我并不打算从事学术或者职业写作(任何意义上的),也不想当老师指导别人或者试图说服谁(显然我没那个水平),因此这个系列不会有任何修订以让文章更严谨或易读,反应的都是我的即时思路。 互联网时代大家热衷即时…

伊朗问题评估以及其他

其实主要都是没有营养的废话。豆瓣很明显不能通过审查,发这里了。 很长时间没有谈政治问题了,因为我已经放弃政治了,现在也不怎么看新闻。如果说对政治经济问题还有一点丁点兴趣,那也只是自己亲孩子(中国)的事情。但最近到处都很热,写一个松散的备忘录,记录下自己的看法。 1. 政治评估的第一个门槛是语言,第二个门槛是社会生活…

佛奈谈(二十二)

2026年1月10日,朋友们,新年好。欢迎来到2026年的第一期《佛奈谈》。

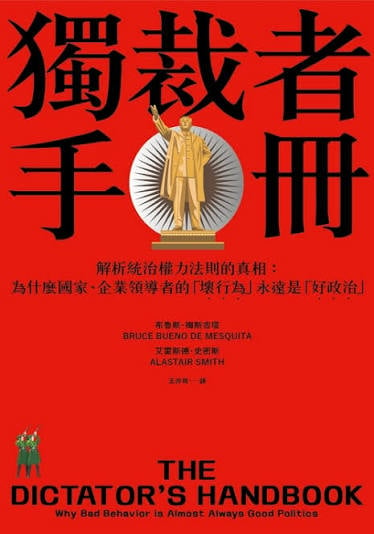

十本自由派與社會民主派可參考的社會科學書籍(大概吧)

以下是十本自由派與社會民主派可以參考的書籍,意思大概是這些書相較於(激進)左翼系譜下的社會科學著作,較為傾向自由派與社會民主派系譜。但是這並不意味著激進左翼無法從這些書中獲得啟發,這些書當中的一些觀點

為什麼「出發點善良」的制度,最後常常拖垮整個國家?

很多人在談委內瑞拉、或是現在的中國經濟問題時,常常會簡化成一句話:「共產主義就是不行。」 但如果只停在這裡,其實什麼都沒有解釋到。 因為問題從來不只是口號,而是制度怎麼運作、誘因怎麼設計、決策是由誰來做。 一、一個大家都懂的例子:清潔公司怎麼倒的? 先不要談國家,我們先來想一間很普通的清潔公司。 這間公司裡,有一位非常認真的…

炮打孔乙己:对依思同志的一张大字报

我不希望将来很多同志都变成了那些西方的老教授,领着资产阶级的工资,只会著书立说讲讲课,偶尔还和上流社会社交一下,成了资产阶级老爷圈养在大学这个象牙塔里的宠物

元旦第一天,就聽到總統在胡言亂語,這很不 OK

元旦第一天,總統說出「因為財劃法沒過,所以出現沒有預算的第一天」這種話,坦白說,很難不讓人皺眉。 因為這句話在制度上是錯的。 財劃法修法沒過,行政院版本也沒過,這在法律效果上代表什麼?代表——依舊法辦事。 舊法不是不存在,舊法本來就有中央與地方之間的預算劃分方式。預算不是因為新法沒過就瞬間蒸發,政府也不是第一天突然進入…

古体诗|雨夜有感

法如果是恶法,秉公执法就是犯罪

【詩】難以言說的東西

那些過於複雜難以言說的東西與其說成愛不如說成上帝 就像敵人。門前的敵人總是比語言快上太多 與其念誦和平民主念誦言論自由不如誠實地默禱: 萬福瑪利亞滿被聖寵者揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶

團結的語言,對立的現實:從「團結台灣」到政治動員的矛盾

真正的團結,並不是讓所有人說一樣的話。而是讓不同立場的人,依然願意留在同一個制度裡。「團結台灣」是合理的政治主張,但近年氛圍卻走向對立。這篇論述邏輯依序探討團結的語言 → 對立的操作 → 制度其實可運作 → 為何沒被選擇 → 雙方如何共構衝突 → 外部威脅如何強化動員 → 協商為何變成政治事業的高風險行為。

臺海不會開戰,至少不會是現在

情緒升溫不代表戰爭臨近。台海為何不會在此刻開戰?答案藏在當前的區域結構與內部現實。

新格劳秀斯时刻

“国际秩序的崩溃或许只有一个原因,既简单又深刻:民族国家无法在数字领域生存。从火星荒原到威斯特伐利亚,途经蒂尔和特朗普,硅谷最具原创性的知识分子之一保罗·萨福,在人工智能时代绘制了一幅全新的世界地图。”作者:保罗·萨福(评论与批注是译者加的)使用GPT5.1

民主社會不能管制言論自由?你確定?

無限制的寬容將導致寬容消亡,言論自由從一開始就有上限。民主社會不應容忍拒絕理性、破壞體制的敵人,無論敵人來自何處。在當前網路混淆真假、助長極化的狀態下,台灣必須確實建立民主防衛,不能讓言論自由淪為詐騙與混合戰的遮羞布。

一个科幻作家的死亡

α 面前穿西装的男人喝了一口水,似乎正打算说点什么,但即使他什么还没说,赵秀生就已经非常紧张了,以至于不得不在心中默念「不要慌」和构想时间旅行者的故事才能维持基本的镇定。当然,他没理由不紧张,毕竟他是被半强迫着带到这里来的。换句话说:他被捕了。 「我知道。」面前这个似乎正要审讯他的男人摆出一副已然了解一切的神情,「我…

言论审查家

很久很久以前,有一个很大很大的国家,那里生活着很多很多很小很小的人,他们每一个都是小小的言论审查家。 他们明白包子和馒头的差别,却从来不公开谈论。 在这个国家,由于人们长得实在太小,任何一个宏大的词汇都有可能压垮他们的声带。因此,他们进化出了一种生存本能:**修剪**。不仅仅是修剪花草,更是修剪现实。 所有的公民随身都带…

《和平的陷阱:中國統一臺灣的第二方案》

這不只是一部小說,這是一場關於未來的戰略推演。當所有人都在談論「武統」的代價時,《和平的陷阱》將鏡頭聚焦於體制深處——一個比戰爭更冷酷、比武力更難抵抗的「第二方案」正在悄然執行。