討厭鬼 aka 劉維人

應用數位身分驗證,緩解境外資訊操弄

當前的挑戰:境外資訊操弄對我國民主社會的威脅 在當前的數位時代,社群媒體已不僅是公眾交流的平台,更成為境外敵對勢力進行資訊操作、侵蝕公眾信任、破壞民主程序的主要場域。這些操作的規模與複雜性日益俱增,對我國社會的穩定與民主韌性構成嚴峻挑戰。面對此一情勢,發展創新且具備韌性的反制策略,已是刻不容緩的國家級…

【詩】難以言說的東西

那些過於複雜難以言說的東西與其說成愛不如說成上帝 就像敵人。門前的敵人總是比語言快上太多 與其念誦和平民主念誦言論自由不如誠實地默禱: 萬福瑪利亞滿被聖寵者揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶

當 AI 可以幫你操作手機

AI Agent 的普及將動搖社會賴以運作的信任與問責機制。它在減少案牘勞形的同時,也會變成「科技平台安排在你身邊的數位執事」,掌握用戶核心隱私與權力,且未向你效忠。這將導致權責不清,並讓平台鎖定使用者。要防範這項危機,就需要建立確保資料可攜的架構與法規,以及能釐清授權範圍的數位身分驗證機制,減緩對社會系統的衝擊。

承受詐騙 vs 數位監控?不,我們還有其他選擇

台灣因為小紅書無法落地究責而阻止存取的時候,國際很多人正在討論類似的事:AI詐騙變得越來越容易。 AI能做的事情,不只是製造真假難辨的照片和說詞。它早就可以自己開設帳號、設定行為模式、PO文、上架商品、分析互動率並藉此調整廣告或 PO 文策略。如果你最近有聽到「AI agent 幫你回 mail」之類的服務,或者有聽到廣告業者在哀嘆「SEO 已死…

民主社會不能管制言論自由?你確定?

無限制的寬容將導致寬容消亡,言論自由從一開始就有上限。民主社會不應容忍拒絕理性、破壞體制的敵人,無論敵人來自何處。在當前網路混淆真假、助長極化的狀態下,台灣必須確實建立民主防衛,不能讓言論自由淪為詐騙與混合戰的遮羞布。

台灣現在需要的,是攻勢現實主義

攻勢現實主義的優點,在於可以大幅增加別人欺負你的難度、大幅降低別人欺負你的意願,而且從根本上消除絕大多數入侵破口。實作過攻勢現實主義的人,即使面對巨大的未知或混亂也會繼續前進,不會放棄,而且永遠不可能走向投降。

「個資」不只是「屬於你的資訊」

只要可供識別個人的資訊,都是個資。就連信用評分、照片metadata、甚至AI模型與你互動的模式,這些你不知道或無從擁有的東西,都可以用來追蹤、偽造、威脅你。

為什麼社群媒體 + LLM 會摧毀民主

如果人們不再攝取知識,只用 LLM 製造的大量「分析」、「報告」,以及準確程度可疑的資訊彙整,告訴自己「有一大堆專家跟我想的一樣」,並以此發表言論、攻擊其他人,那麼定期選舉,政黨政治等核心規則,就會變成黨同伐異、撕裂社會的武器。

一切「台灣民意不支持衛國抗敵」的說法,都是假消息

一切「台灣戰敗或投降」的說法都是假消息。同理,一切「台灣民意不支持衛國抗敵」的說法也是。 想了想,還是決定PO出這個極度混亂善良的招數。 有基本科學、邏輯思維,或者讀過大學以上的人,大概都會覺得宣稱「民意永遠不可能怎樣」的招數只是在自嗨,或者莫名其妙。但仔細想想威權國家的招數,就會知道民主國家需要的,就是這類不講理的紅線…

數位身分 EP.02:數位世界的「證件」可以長成怎樣

數位身分系列簡介又來了。這次是第二篇 我們在上一篇提到,基於數位世界的特性,以紙本證件為基礎的框架,會釀出監控、單點故障等風險,變得比紙本更不安全。數位世界應該以「使用者控管金鑰的能力」,作為「身分」框架的基礎,並以此連結使用者的各種數位權利。 在第二篇,我們則想介紹當代數位驗證方案經常使用的一類檔案:Verifiable Credentials (VC)。它…

Who controls the Identity controls the Trust. who controls the Trust controls the Democracy

在AI與高度可複製的數位環境裡,內容本身已不可靠,信任必須建立在來源、認證與可追究責任的錨點上。這迫使社會建立新的「數位身分層」,用來追溯資訊與資產,並調整法律與政治規則。這一層目前只能由大型企業或主權國家提供,其設計會深刻改變個人權利、中小企業與政黨運作。各國已在推出相關方案,其中潛藏監控與權力失衡風險。公…

分散式驗證框架:數位世界的「身分」到底是什麼

Proof, not profile:讓權利與授權回到身分核心

先選位,再談義:以「干涉意願 × 分享意願」定位政治站位

比起投入無止盡的爭執,其實只需要自問兩個問題:一、你是否願意干涉他人的選擇;二、你是否願意與持相同答覆者分享資源與機會。有了「干涉意願 × 分享意願」雙軸,便能了解自己的道德心理與互助合作傾向,明白自己對自由、責任與團結的真意,之後僅須在日常行動中培養與實踐價值觀,選擇榜樣,透過同儕協作累積具體影響,便能逐步推動…

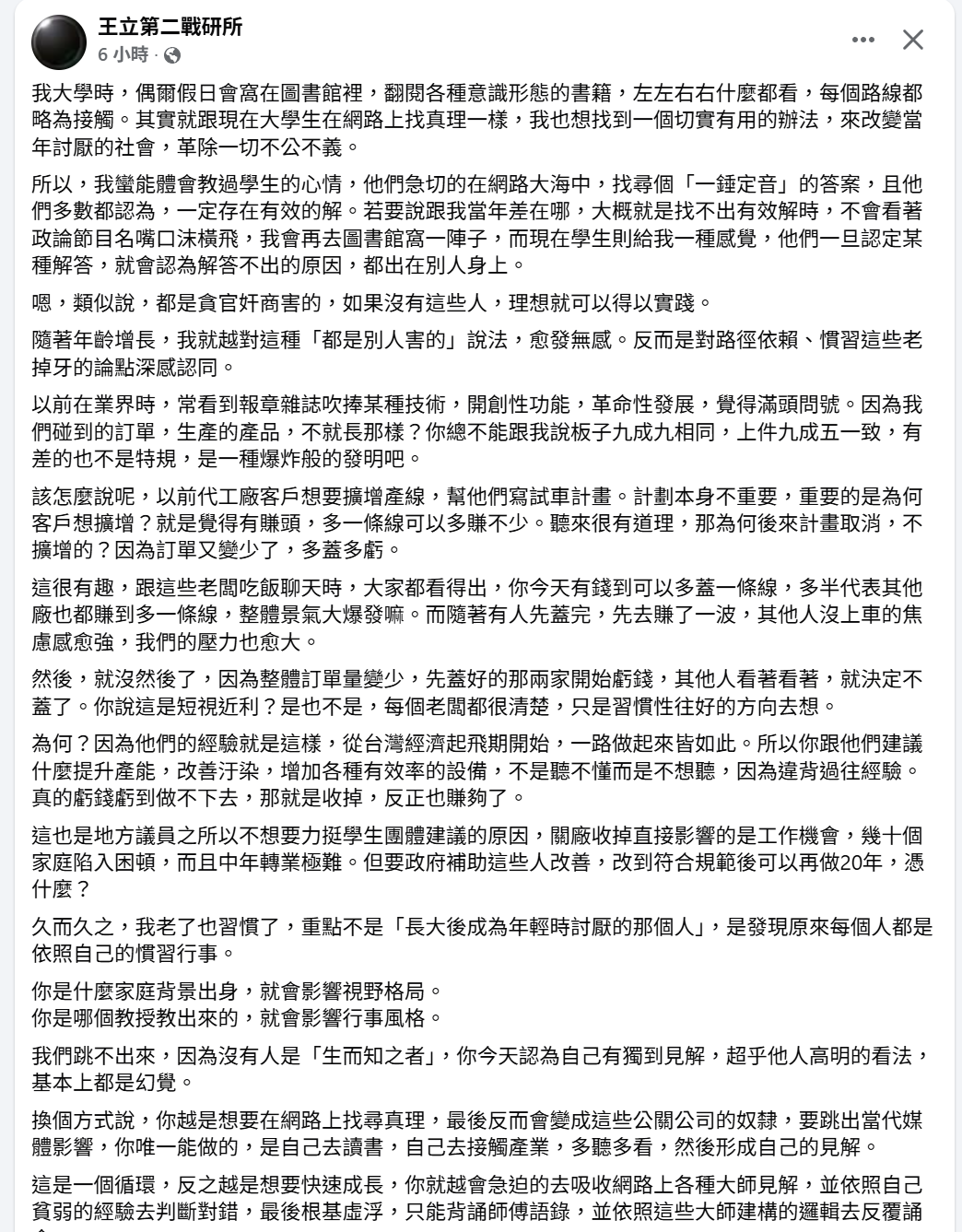

不要想著引發改革、建立功業。行正道、結益友,才是破邪顯善最快之法。

王立這篇,就是行為處事之正論:了解自身優劣,精進優勢,行仁義,結益友。不要妄成大事,不要想著成為君臣將相。接受自己的無能與別人的無能,把聰明與野心用在需要它們才能解決的事情上,或者周末酒會的放鬆玩笑之中。社會很喜歡吹捧英雄,我們的內心很容易嚮往變革。但變革是最終的現象,機制才是造成改變的基底,且兩者之間沒有…

停權的系統性風險:平台掌握的不是帳號,而是我們的觸及管道

暨衛城出版總編洪仕翰之後,現在是版權經紀人譚光磊被莫名停權。 業界大概早已在做救火與備援方案了。以下murmur幾句個人見解就好,請大家打臉: 這類現象,可能得當成系統性風險。往後可能會更加頻繁。 在任何一方(數位平台或我國主管機關)提出可預期的具體承諾前,可以考慮將客戶聯繫、廣告等必要功能,分散到自己能主控的伺服器與服…

當金光勝過田地:在 AI 時代,販賣夢想的說客,將決定資源分配

在生成式 AI 保障基本資訊品質之後,每個人就都以為自己是孔明,可以輕易做出決策與產品。這會使整個社會陷入科技泡沫常見的說客經濟,規訓與傳承不再重要,以象徵資本取代能力,光環與敘事接管資源分配,說客與夢販子成為新顯學,研發與實作被擠壓,爛尾樓與外部成本攀升。

一種具體描述「資料最小化」原則的可能方法

在研究數位隱私時,遇到「資料最小化」(Data Minimization) 該如何敘述的問題。 「資料最小化」是一種隱私原則,要求在收集、處理、保留資料時,應該限定在完成具體目的所需的最小範圍。 這項原則當代非常重要。因為在數位世界,絕大多數時候資料都是「存取即複製」,只要有人向你索取了一筆資料,你就很難保證這筆資料未來會被怎麼利用。因此,為了防止歹徒利用…

政府要活下來,就要讓人民需要它

當前政治局勢下,民進黨已無法依賴過往的「受害者敘事」維繫支持,面對人民對政府效能與正當性的普遍質疑,唯有主動提出具體、可見的公共服務與社會保障方案,才能重建「被需要」的地位。與其繼續防守與澄清,不如把握國防與社會韌性等具高度共識的議題,展現執政者不可替代的角色。政府要活下來,就必須重新定義自己對人民的價值與…

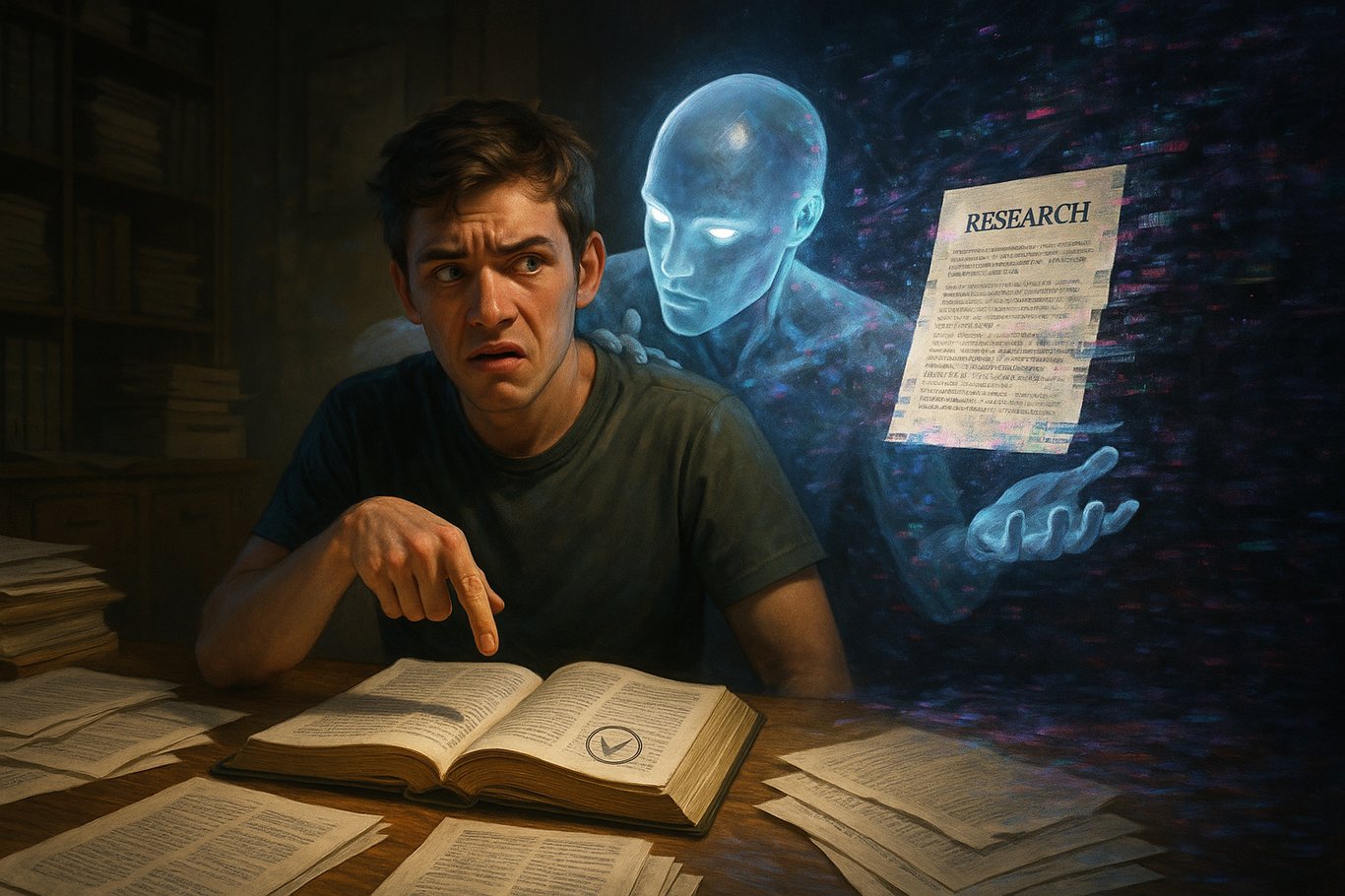

即使懂得質疑AI,也會被AI幻覺欺騙

因為AI幻覺只是放大人類原有的心理偏誤,以及社會原有的資訊不對稱

政府的首要任務是經營國家,不是省錢跟發錢

政府應該先做好必要的公共事務,再處理成本控管或還稅於民