泛政治化與普遍性焦慮:政客如何利用焦慮帶風向

一、什麼是泛政治化?

泛政治化指的是社會中幾乎所有公共議題,不論原本是經濟、文化還是科技問題,都被過度政治化,成為政治鬥爭和意識形態爭端的戰場。這種情況下,理性討論往往被情緒和對立取代,社會氛圍高度緊張且分裂。

二、普遍性焦慮的來源

現代社會充滿快速變動與不確定性,全球化、科技變革、國際衝突、經濟波動等因素,讓民眾心理積累大量焦慮。這些焦慮本來就存在,但在泛政治化的框架下,被放大、被操弄,成為政治工具。

例如,近期美國提高關稅的政策,原本是經濟調節行為,卻被包裝成國家利益與敵對國家之間的零和博弈,引發大量民眾恐慌。台灣社會也因為媒體與政治人物的渲染,形成一種無根據的恐慌情緒,擔憂台灣產業競爭力會受致命打擊。

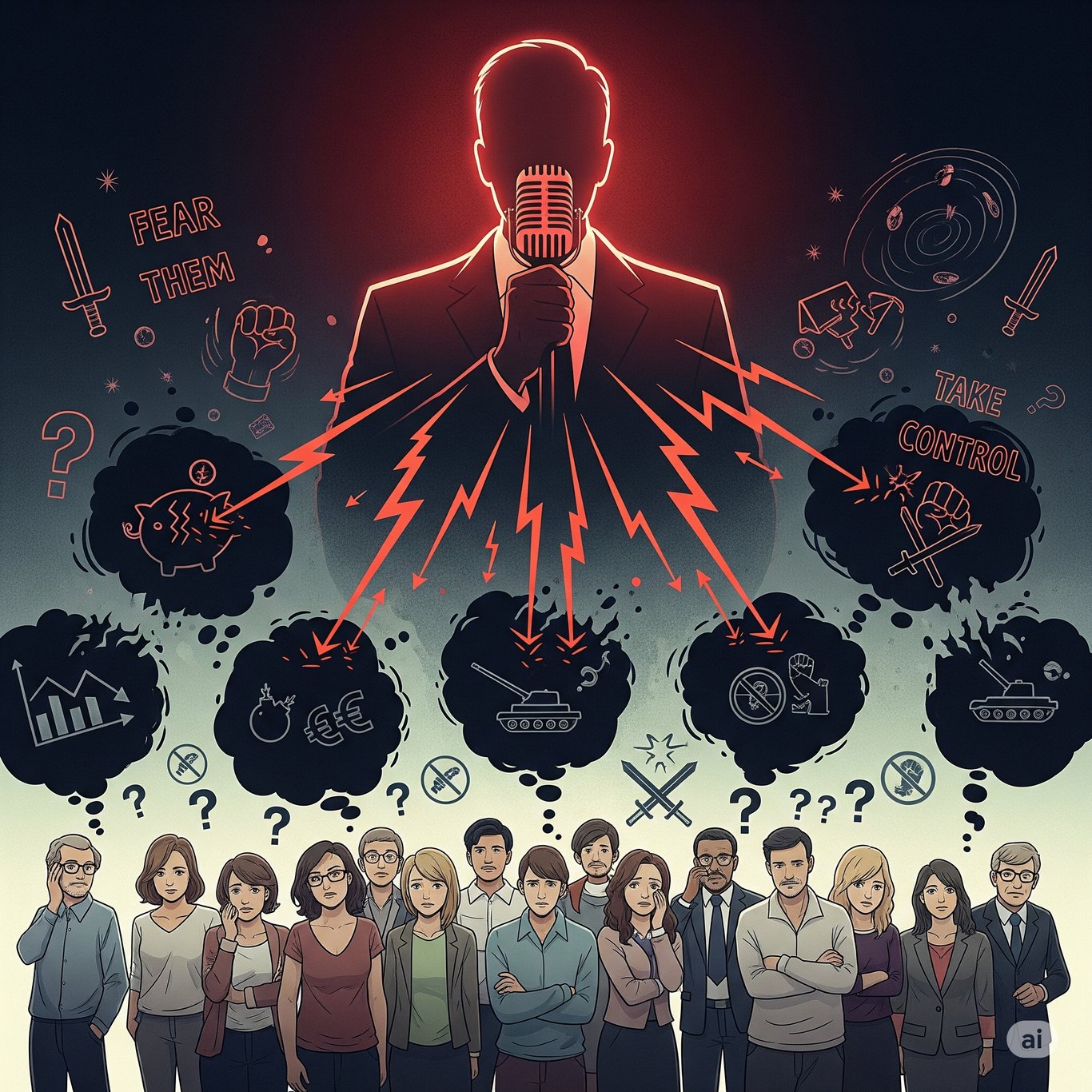

三、政客如何利用焦慮帶風向?

政客清楚這種焦慮的力量,會利用它來操控輿論,轉移矛盾焦點,甚至鞏固自身支持。當民眾處於高度焦慮狀態,理性思考能力下降,容易接受簡單化的「敵人論述」和「救世主話語」。

他們將複雜的政策問題拆解成「我們 vs 他們」的戲碼,製造對立,激起群眾情緒,進而引導選票和支持度。這種操作在全球各地都極為常見,不限於某一國家。

四、泛政治化帶來的問題

泛政治化不但擾亂公共政策的制定與執行,也加劇社會分裂與不信任。民眾因為焦慮和被操控,難以真正理解問題的本質,社會討論淪為無休止的口水戰,難以形成共識,阻礙有效解決方案的推動。

五、怎麼看待泛政治化與焦慮?

面對泛政治化,我們首先要保持警覺,認識到許多焦慮與恐慌是被政治力量放大與操控的結果。民眾應該多角度查證資訊,培養理性思考的能力,不輕易被情緒左右。

同時,媒體和教育應承擔引導理性討論的責任,避免過度炒作敏感議題。政客也應被監督,不能任意利用焦慮來操弄民意。

六、結語

泛政治化是當代民主社會面臨的巨大挑戰,尤其在全球化與資訊爆炸的時代更為顯著。唯有社會各界共同努力,提升公共討論的理性與質量,才能化解普遍性的焦慮,推動真正有益於人民與社會的政策。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐