如果用导演和影评人的关系来谈论女性友谊

女性友谊,就像导演与影评人的关系。

有时能一眼看到对方的好,有时又像无法嵌合的分裂面。这是一种辩证关系,而不意味着明确的身份划分。比如戈达尔、特吕弗这些《电影手册》派的导演们,就是从影评写作走向了导演席,用写和拍共同引领了浪潮。

纵观电影史,导演和影评人的关系一直是一条暗线。八十年代的中国,《电影艺术》、《大众电影》等杂志曾为张艺谋、陈凯歌等第五代导演搭建舞台,评论与创作互相成就。门户网站时代,偶有导演和影评人针锋相对的骂战。而到了今天,除了头部影片,很多作品几乎没人真正关心,意义反而要靠少数仍在从事严肃评论的人去挤出来。

女性友谊也如此,它一方面是父权社会中不可分割的最小共同体,另一方面也同样充满非线性的因素——欣赏与嫉妒、依赖与疏离、反叛与共生。两者其实共享一个命题:如何在张力之中长出新的叙事?

在我身上,发生过一个跨越 14 年的案例,也是个叫《长大后,她成了导演我成了影评人》的故事。

01

先从最近讲起。

这个月初,我作为媒体受邀参加了平潭 IM 两岸青年电影展。这是一个持续挖掘和扶持青年电影的平台,今年已经办到第五届。

和其他电影节不同,它主要聚焦 30 分钟以内的短片。所以针对的更多是那些仍在校园里的青年,今年还新设了面向未来的 AIGC 和 VLOG 单元。

另一个特点,是会有许多台湾影人过来玩,演员吴慷仁就已经连续来好几次了。当然也有许多入围的台湾导演会带作品来展映,形成别的电影节上几乎见不到的两岸跨文化交流景象。

除了“青年”和“两岸”两个标签之外,这个影展最著名的可能是惊人的奖金数字——仅最佳短片一项就高达 30 万。

而我最好的朋友码儿,一名刚从剧作系毕业的创作新人,就是角逐这 30 万的主竞赛入围导演之一。

我们前后脚到达平潭,沉浸在见面的喜悦中,一直没提到这 30 万的事。过了大半天,我终于忍不住问她,那个最大奖真的是给 30 万吗?打款快不?结果她完全一副“与我无关”的表情。码儿觉得自己的作品还不够成熟,就连在各类 title 通货膨胀的影展手册里,她对自己的介绍都是“电影小学生”。

这几年,青年短片确实越来越卷了,有大把制作精良的作品出现。身处其中,她自然有慌张和不确定感。但我始终觉得真实的毛边比平滑的假象更动人,而码儿就是一位极度真挚的创作者。

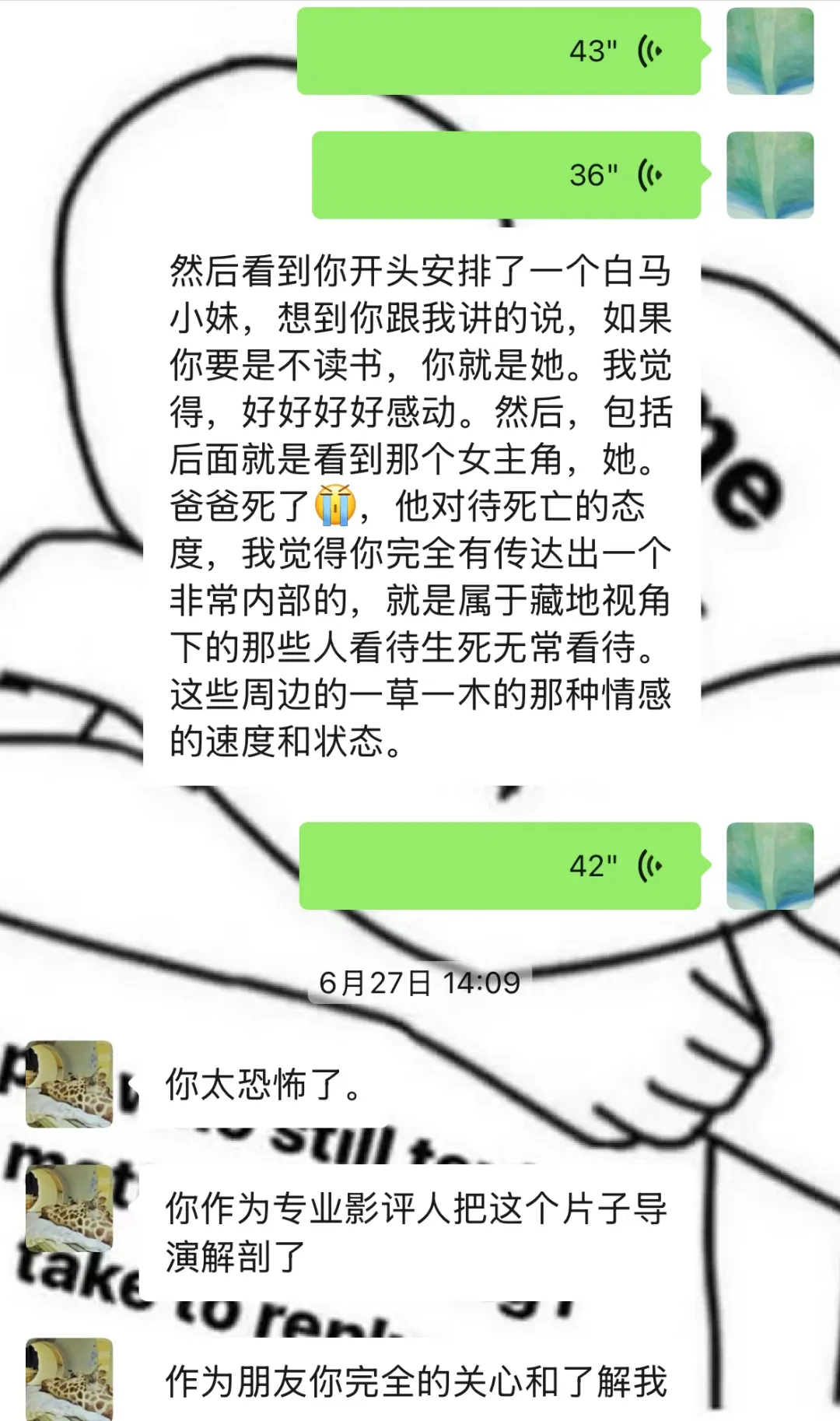

她在 IM 带来的这部电影《热土》,故事非常简单,讲述了一名叫泽仁的藏族客车女司机得知父亲失踪的消息后折返回家的过程。比较特别的是,全片是一个敞开的诗性空间,并置了虚实与生死,让主角在时间的流逝中缓缓为父亲送行。

片中包裹着大量独特而原生的作者经验。比如,作为从十一岁起就到成都求学的川西藏族人,码儿频繁处于“在路上”的状态。对了,我俩就是在这时候认识的,住小学宿舍对门。我和她一样,都是从教育资源更匮乏的周边地区转学到成都。每周的两地折返,让我至今记得那条高速路上路牌的顺序。它们代表着时间。

她在片中呈现了这种位移的感受。将镜头对准车窗,让流动的景观平行于时间的速度,并将搭车人的对话和动作 —— 即熟人社会中人与人连接的方式,嵌进景深中。在松散与随机的行驶中,流露出一种孩童式的社会观察。

她处理的并不是传统和现代的冲突,而是现代化、城市化和离散带来的结果。这种“中间性”让她从根本上区别于万玛才旦等前辈藏地创作者。

其实今年入围 IM 的作品,在整体上也共享着一股返乡浪潮。比如《春天与腐烂》,讲述留学归来的小沐在代际冲突和语言隔阂中重新发现与故土的联系;《栖息地》则通过北漂女孩与母亲一起回家为外祖母迁坟,折射出三代女性在无根感中的和解。这群平均年龄 24 岁的创作者们,既拥有地域内部的思维和情感结构,又习得了看待这一切的外部视角。身份的悬空,让归属变得多元。

码儿的作品在当中仍是特别的。她不仅赋予了故事鲜明的地域风貌,且通过语言节奏的转换悄然改变了影像质感。还有作为女性,她特意在客车上设置了一位与自己同名的藏族阿妹,脸庞还青涩,但已怀有身孕。这是她对于命运与偶然的注视 —— “如果不出来读书,那我就是她。”

作为一个认识她先于她作品的人,我几乎解码了片中所有私密的表达。当然,也看到了她的不熟练和不笃定。

在许多年轻创作者的作品中,都有类似的犹豫。因为成长在一个坐标系混杂的时代,所以总是很难确认自己是否建立了有效的表达。

但也正因如此,彼此的看见才是最宝贵的支点。

02

抵达平潭之前,我和码儿就得知了一个巧妙的安排 —— 受到主办方的邀请,我将担任码儿那场放映的映后主持人。

放映当天,我们俩都特别紧张。有种一起见家长的感觉,又好像是在怕偷情被发现。我极力表现成一个专业主持的样子,她也努力用清晰的语言回答观众的提问。

说话清晰,对视听创作者来说其实不是一个容易的事。很多导演都曾表示不喜欢用语言去阐释自己的作品。大学课堂上,老师也曾说编剧和导演要做的是“show”而不是“tell”。

码儿擅长“show”,而我更会“tell”。高中时,她写过全班最好的小说,我则可以写出不错的散文。这似乎是两种相当的才华。但很长时间以来,我都觉得“show”是一种更高级的才能,“tell”有种“只会动动嘴皮子”的简单和偷懒。

这似乎也和我当时对艺术的想象有关 —— 艺术创作往往是无目的性的,创作的过程本身会把作品带去它该去的地方。这需要对经验和想象力的自由放任,而那些有着异质性生活养分的人,好像天生就有这样的跳脱感。相反,评论写作更像一种有框架、有要点、有目的地的执行工作,只要你是个“好学生”,就可以通过练习掌握。

高考那年,我和码儿考同一所艺术院校的同一个专业。最后一关就是抽题讲故事。她脱口而出的内容被老师当场肯定,而我抽到题目后,作了一番在自己看来都特别循规蹈矩的回答。她顺利上岸,我遗憾落榜。

毫不掩饰地说,我很羡慕码儿。羡慕她可以用藏文写 rap,羡慕她那么不一样,又可以那么纯粹和专注,而我总是瞻前顾后,用大标准校正自己的小方向。也羡慕她可以打破许多表达的惯性,有能力原创一个完整的世界,而我只是比较会总结和传达。

但忘了是从什么时候开始,我也逐渐建立起了评论者的主体性。

可能还得回到我们俩的关系。码儿曾经说,我会为她带来安心的稳定感,那是一种很“可靠”的存在。

我完全相信并且理解她的说法,因为我总会成为连接她与外界的桥梁。疫情期间,我们一起开了档播客。我会告诉她什么选题值得继续完善,哪句话说得特别精彩,哪个观点又是特别有力量的。也常常会在她讲话卡壳的时候,迅速抓取她脑内的电波,然后翻译成更通俗和社会化的表达。

我在做这一切时特别开心,很少觉得自己侵犯或扭曲了她的原意。她也常常夸赞我的准确与敏锐,传递给我朴素的信念感。

这也是相识多年后,我重新进入她。我突然意识到,过去对她的“羡慕”,其实是一种无知,一种对稀缺性的误解和盲目崇拜。

我们的节目比预料中受欢迎,于是我制定了完整的工作流和运营计划,也应对了商务和合作的需求。码儿说,我是她见过世界上最会工作、最有效率的女人。后来她把这一套做事的方法带到了剧组。虽然不是什么了不起的事,但我很骄傲。

这让我开始正视自己做的事情,肯定自己的才华。或者说,我们的关系本身,就验证了以不同方式走上同一条路的合理性。而只要我们还在一起、还能密切对话,就证明我们都在通向新的创作阶段。

也是在这个时候,我终于确认,影评可以独立于电影存在,它既是一项工作,也是一种创作。也因为尊重电影的多元属性,所以更坚信站在它的任何侧面都恰切、都必要。

播客更新一年后,我俩都有些累。我是因为包揽了太多事,她是在我的工作节奏里积攒了压力和负担。我们是特别不一样的人,但都有自己认为正确的方式。那时候,我跟她说过一句很过分的话,“我好像一个忙于家务的妻子,你就是那个疲惫的丈夫。”

她听了之后没生气,反而开始反思自己。但我也在想,对于一个需要时间余裕来酝酿灵感的艺术家来说,我的强推动会否是一种伤害?这是否和我想让更多人看见她才华的心意相违背?我是不是也该停下来,从这个二人结构的安全岛撤出,去与真实世界短兵相接?

于是她回到创作的房间,我继续按照自己的节奏写作、更新播客。我们有共同语言,但那不是她的语言,也不是我的语言。朋友的存在,是镜子,也是判断自己的一把钥匙。

当我们并肩站在 IM 影展的现场观众面前时,就是两条平行线的显形。

置身于映后场景中,说没有自我感动是假的,更多的是与有荣焉。作为一个十级甄学家,我很莫名地想到了甄嬛跳惊鸿舞,眉庄在一旁抚琴助兴的桥段。尽管她们那是在渡险,但彼此在场、给予同盟般的支持,是太美好的事情。

我还想到剧中这对好姐妹发生矛盾时,沈眉庄坦言了多年来与甄嬛间的微妙张力,“我自知才不如你,貌也逊色……你擅长舞蹈,我便着意琴技,从来也不逊色于你。”

这是全片最打动我的时刻,完全承认另一个人的夺目,也完全看见自己的特别。这就是眉嬛二人的感情在宫廷雌竞叙事中尤显珍贵的原因。

03

最后,回到这篇文章的标题,关于“导演”和“影评人”。

其实我想说,在当前的电影产业生态下,青年导演们与所谓的“行业”间还隔着很长的距离。即便有相关专业背景、拍过几个短片,也依然很难撬动更多资源。这是在IM 这样的影展上,创作者们的普遍困境。

而影评,也早已不再能成为观念建设式的存在。尤其在这个电影媒介整体式微的时代,影评本身也在丧失对电影的兴趣与信任。

我和码儿,离大众层面“导演”和“影评人”的身份标签都还太远,甚至已不再可及。就像此次在 IM 的酒会上,我们俩很有偷感地坐在角落,名人和光环都与我们无关。也许酒会上有和我们同样迷茫的小孩,装作大人的模样在继续攀谈。但过了这一晚,从影展回到日常,又有多少刚毕业的导演们将面临着秋招的焦灼?

创作不是一件容易的事,我和码儿都仅仅是想要在不多的空间里变得更好更专业。

而“我要成为什么样的评论者”这个重要的命题,也与我们的友情关联。因为我相信,人在进入作品和对待朋友时的精神是同构的。

我更偏好“南方影评”,这是我发明的一个高语境词汇,很难一下描述清楚它是怎样的感觉。但“北方影评”,是形容那些观点唬人、语言干燥、不习惯论证且天生就很笃定的登式影评。

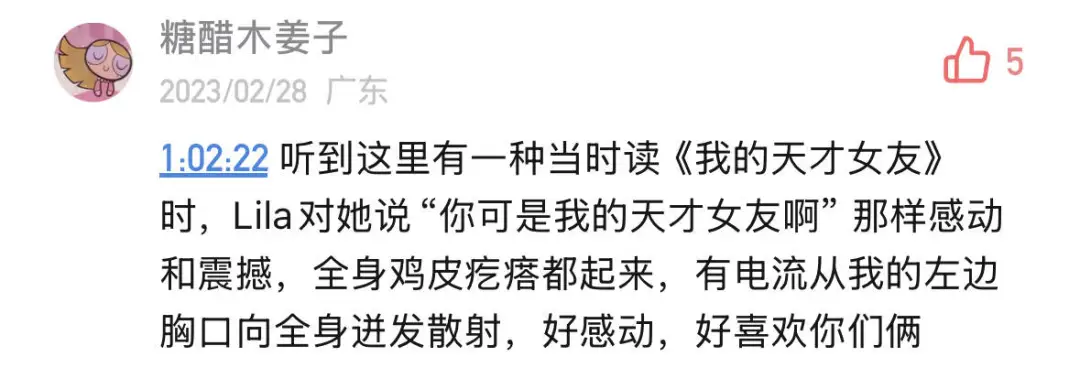

与之相反,“南方影评”就更像一块湿润的土壤,它容许句子动态生长,也准许创作者躺在身旁,始终有种真诚在场。对我来说,那就是一种结构的力量,是一种爱的营造。也是我想要追求的目标。

作家勒古恩在《我以写作为业》中提到一篇令她受益匪浅的评论时说:

“它们将这本书按照我曾孕育它的模样交还给我,不是对观点的解说,而是对观点的具象化……这些批评家让我看到,我在写作本书时,看似遵循某种并非武断却也并非理性决定过程而创造出来的叙事中,其事件与人物关系是如何构成一座建筑的,其本质上是美学的,并且正因为如此而实现一种智性或理性的设计。他们让我得以看到,那些连接与回响、跳跃与重复所形成的系统,是如何让叙事结构得以成立的。”

很大的启发是,创作者会关注“如何做”,评论者在意“做了什么”,但往往“如何做”就是“做了什么”,“做了什么”也可以是对“如何做”的全新注解。

就像 2022 年春天,我在上海出不了门的时候,她给我打视频展示老家下起的细雪,把我的名字写在等待研磨的谷物上。她“show”给我一个没有关闭的世界,也是在“tell”对我的担忧与想念。

如果说我们对于对方来说都代表着“另外的可能性”,那么以创作者和评论者的姿态进入电影,就是一种对由表及里、表里如一的共同在场,也是一种对虔诚与谦卑永久的提示。

我想,如果未来我们都无法继续从事电影事业,好像也没太大关系。重要的是,我们共同的存在,完成了对作品、对世界、对自己从内而外的感受与理解。

幸运的是,因为有彼此,她会有永远的观众,我会有永远的读者。

//封面来源:《弗朗西斯·哈》

//作者:小吓

//编辑:烧鸡

版权所有,未经许可请勿转载

BIE别的女孩致力于呈现一切女性视角的探索,支持女性/酷儿艺术家创作,为所有女性主义创作者搭建自由展示的平台,一起书写 HERstory。

我们相信智识,推崇创造,鼓励质疑,以独立的思考、先锋的态度与多元的性别观点,为每一位别的女孩带来灵感、智慧与勇气

公众号/微博/小红书:BIE别的女孩

BIE GIRLS is a sub-community of BIE Biede that covers gender-related content, aiming to explore things from the perspectives of females. Topics in this community range from self-growth, intimate relationships and gender cognition, all the way to technology, knowledge and art. We believe in wisdom, advocate creativity and encourage people to question reality. We work to bring inspiration, wisdom and courage to every BIE girl via independent thinking, a pioneering attitude and diversified views on gender.

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐