Vol. 37 異軌與斷點:三星堆、印度河文明、瑪雅、新亞述帝國和復活節島——那些消失的意志代碼

當我們用語言去指認世界時,一個新的意義點就誕生了。

人意識到的,並不是世界本身,而是被我們命名過的世界。每一次說出、寫下、想到一個詞,我們都在給感知裝上標籤,讓它在心中有了位置。這些意義的點互相連結,就形成了我們行動和選擇的路徑——那就是意志。所以,自由意志不是「誰」在選擇,而是我們能否創造出新的意義,並讓它被理解、被延續。自由,就在我們說出世界的那一刻出現。這便是 WCAT 模型對自由意志誕生的定義——語言不是表達意志,而是生成意志。

文明不僅會誕生,也會消亡。

它們的消亡並非單純的毀滅,而是語義結構未能完成一次次穩定態躍遷。根據 WCAT(意志回路激活理論),一個文明的生命週期取決於其能否順利跨越穩定態門檻。若無法承接上一層的張力、完成語義層的再生成,它便會在高峰之後崩潰,最終被更大語義網絡吸收或湮滅。

系統性張力穩定態:文明的生死尺度

在《意志簡史》的宏大敘事中,文明的演化並非一條簡單的線性進程。它更像是一系列在特定「意志回路」上達成的「系統性張力穩定態」,這些穩定態是文明在面對內外挑戰時,為其集體意志尋找平衡點的結果。然而,這些穩定態本身也是文明的生死臨界點——一個文明能否持續存續、進化,乃至實現更高層次的躍遷,取決於它能否在恰當的時機,掙脫舊有穩定態的束縛,激活更高階的意志回路。

WCAT的三層穩定態模型,為我們提供了一個理解文明演化關鍵時刻的透鏡:

總結而言,一個文明若過度舒適地停留在某一層穩定態而無法跨越,它的集體意志回路便會逐步鈍化。 第一次穩定態的鈍化,使其在面對複雜性時無力;第二次穩定態的僵化,使其在面對變革時無能;第三次穩定態若無法邁向建構,則可能使其在面對意義真空時無力自拔。最終,這種停滯將導致文明陷入熵化——秩序瓦解、能量耗散,或被更具動態適應性、更懂得如何激活高階意志回路的更高階文明(或文明形態)所吸收、取代甚至淘汰。因此,這些「系統性張力穩定態」不僅是文明的歷史座標,更是其生死存亡的內在尺度。

三星堆文明:語義未固化的「未完成之路」

在人類文明的歷史長河中,有些文明如同夜空中劃過的流星,曾經絢爛奪目,卻又迅速歸於沉寂,留下無數謎團。中國四川廣漢的三星堆文明,無疑是其中最引人入勝的一顆。它以其獨特的藝術風格和高度發達的青銅文明,成為 WCAT 框架中「語義未固化的未完成之路」的典型案例,生動地詮釋了一個文明停滯在「第一次穩定態」的深層危險。

1. 輝煌的高峰:獨立於中原的象徵宇宙

三星堆文明(約公元前 2800 年至前 1100 年),在短短數百年間,於中國西南一隅崛起,建構了高度精緻的青銅器、充滿神秘色彩的黃金面具,以及規模宏大的祭祀遺址。其藝術與祭祀符號,如巨大的青銅立人像、神異的青銅神樹、誇張的青銅面具,與同時期中原文明的紋飾與風格截然不同,呈現出一個完全獨立的意志結構——一個圍繞著神秘圖騰與祖先崇拜所構築的精神宇宙。這些獨特的文物表明,三星堆文明擁有一套高度成熟且自洽的集體信仰體系。

考古證據進一步揭示了三星堆文明卓越的技術實力。學者們發現,他們不僅掌握了複雜的青銅冶煉和鑄造工藝,還有精湛的玉器加工技術(Flad & Chen, 2013)。然而,令人費解且至關重要的是,如此高度發展的文明,卻沒有留下任何確鑿可識讀的文字記錄。這使得三星堆文明成為一個悖論:「這是一個能製造高度複雜象徵物,卻無法以文字將語義傳承下去的文明。」 它擁有強大的符號創造能力,卻未能將這些符號轉化為一套穩定的、能精確傳遞複雜信息的語義系統。

2. 為何消亡:停滯在第一次穩定態的悲劇

根據 WCAT 的分析,三星堆文明已經在第一次穩定態的建構上達到了其巔峰——透過震撼人心的青銅器、莊嚴肅穆的祭祀儀式、以及圍繞這些器物所編織的神話傳說,它成功地將部落的情緒能量整合成強大的集體意志。人們在共同的信仰中找到歸屬,在重複的儀式中獲得慰藉,這種共情與凝聚力維繫了社會的穩定和發展。

然而,文字作為將經驗固化為規範、將複雜意義系統化的關鍵工具,在三星堆文明中是缺席的。這意味著它無法固化語義,因而無法建立一套跨世代、跨地域的穩定知識與社會管理系統。其豐富的神話與儀軌,雖然充滿了象徵意義,但終究依賴於口述傳統和特定情境的演示。這種傳承模式,如同一個「只靠口傳維繫的電路」,雖然在短時間內能有效傳導信息,但極其脆弱:

知識的脆弱性: 一旦掌握核心神話與儀軌的祭司或長老逝去,部分知識便可能永遠失傳。

秩序的局限性: 無法支撐大規模、多層次的行政管理與社會分工。

應變的不足: 當外部環境(如自然災害、戰亂)發生劇變,或核心祭祀中心因故失效時,整個文明便瞬間失去了自我敘事、自我修正和重新組織的能力。集體意志的原始驅動回路(1.0)無法有效鏈接起更高階的規訓回路(2.0),使其在衝擊面前變得無力。

最終,三星堆遺址被考古學家發現時,呈現出突然廢棄的景象——大量的青銅器被刻意砸毀、掩埋,彷彿一場倉促而徹底的終結。部分人口與其技術可能被周邊,特別是已經進入第二次穩定態並擁有成熟文字系統的中原文明所吸收同化,但其獨特的符號體系與核心的信仰語義,則永遠消失在歷史的塵埃中。三星堆文明的悲劇,正是未能完成「第一次穩定態向第二次穩定態躍遷」的活生生寫照。

3. 張力路徑示意:語義失效的崩潰

三星堆文明的興衰,清晰地勾勒出一個未能成功完成穩定態躍遷的悲劇路徑:

WCAT模型三層穩定態分析:第一次穩定態 → 嘗試進入第二次穩定態 → 失敗 → 崩潰(青銅儀式、情緒凝聚)

文明層崩潰邏輯: 無文字、語義失效 → 文明斷裂、消亡

印度河文明:無聲的城市網絡

如果說三星堆文明因未能發展文字而止步於第一次穩定態,那麼印度河文明則提供了一個更為複雜、介於兩者之間的案例。它展現了高度的物質組織力,卻因其符號系統的「未確定性」,始終在第一次與第二次穩定態的邊緣徘徊,最終也走向了消亡。

1. 超前的城市規劃與統一性

印度河文明(約公元前 2600 年至前 1900 年),以其代表性城市哈拉帕(Harappa)和摩亨佐達羅(Mohenjo-Daro)為核心,展現了驚人的城市規劃和高度的社會統一性,這在同時期的世界文明中是極為罕見的。

這些城市的特點包括:

整齊劃一的街道布局: 呈棋盤狀分佈,有明顯的主幹道和次級道路。

先進的公共衛生系統: 每一戶房屋都配備了獨立的浴室和廁所,並連接到複雜的地下排水與下水道系統。

標準化的建築材料: 廣泛使用尺寸統一的燒製磚塊,這不僅體現了高效的生產力,更暗示著一套嚴格的質量控制與規範。

公共設施: 巨大的糧倉和公共浴場(如摩亨佐達羅大浴場),顯示出強大的集體組織和資源分配能力。

廣泛分佈的印章符號: 在各遺址出土了數千枚帶有雕刻符號的印章,這些符號通常伴隨著動物圖像,被認為可能是一種文字(Possehl, 2002),但至今仍無法被成功破譯。

這些高度標準化與統一性的城市特徵,暗示著一個強大的集體意志在運作,它能夠協調大規模的人力物力,建設出超前的文明成果。

2. 停滯在第一次與第二次穩定態之間

WCAT 的觀點認為,印度河文明的集體意志,正處於第一次穩定態(原始驅動回路1.0)向第二次穩定態(規訓回路2.0)轉型的臨界區間。

一方面,它展現了超越第一次穩定態的高度物質組織與社會秩序。標準化城市規劃、公共建設和統一的度量衡,都證明其集體意志能夠超越純粹的神話與儀式,進入到某種程度的制度化與規範化。這需要更精細的協調、資源分配與社會分工,這些都是規訓回路(2.0)的初步表現。

然而,其符號系統的「未確定性」成為了致命的阻礙。儘管印章上的符號可能是一種文字,但至今無法破譯的事實,以及無法確定它們是否具備表達複雜語法結構和抽象概念的完整語言功能,導致其文明未能實現「真正的語義固化」。這意味著:

知識傳承的困難: 缺乏可讀寫的文字,使其無法像兩河流域或埃及文明那樣,通過書面記錄來積累和傳播知識、法律、歷史。

統治中心的模糊: 儘管城市高度統一,但考古上並未發現明確的宮殿、神廟或紀念碑,暗示其可能缺乏一個強大而穩固的中央集權統治中心。

集體意志的「韌性」不足: 由於無法透過文字建立穩定的法律體系、行政規範和教育系統,其社會秩序的維繫可能更多依賴於口頭指令、傳統習俗和宗教權威。這種「無聲的秩序」在面對挑戰時,缺乏書面記錄所提供的「硬連結」。

這導致了其文明雖然在廣闊的地理範圍內擴展並高度繁榮,但卻缺乏核心統治中心與持續傳承的記錄。當環境壓力(如河道改變導致的水源枯竭或洪災、氣候變化導致的農業衰退)日益增大時,這種語義結構的不足便成為其脆弱的根源。文明的集體意志因無法通過文字對問題進行系統性分析、制定和傳達複雜的應對策略,也無法維繫鬆散城市網絡的統一行動。

在巨大的內外壓力下,印度河文明的各大城市逐步衰落並最終被廢棄。正如理論所揭示的:「沒有語義固化,城市就像無人維護的網絡節點,一旦外部壓力過大,系統就會整體斷電。」 它們的意志回路卡在第一次與第二次穩定態之間,雖有規訓的雛形,卻無語義的根基,最終在無聲中瓦解。

3. 張力路徑示意:語義固化失敗的崩潰

印度河文明的命運,揭示了另一種未能成功躍遷的張力路徑:

WCAT模型三層穩定態分析:第一次穩定態 → 嘗試進入第二次穩定態 → 語義固化失敗 → 崩潰(高度城市化、物質秩序)

文明層崩潰邏輯:符號系統不完整、無法文字化 → 文明斷裂、消亡

瑪雅文明:時間迷宮中的失衡

在 Mesoamerica 的熱帶雨林深處,瑪雅文明(約公元前 2000 年至公元 1500 年)憑藉其對時間的極致追求,創造了一個輝煌且高度複雜的文明體系。然而,正如其深奧的曆法最終也指向循環的結束,瑪雅文明的衰落,正是 WCAT 框架下一個未能成功激活「第三次穩定態」的典型案例。它是一個在「語義固化」上達到巔峰,卻在「反身性調適」上失衡的文明。

1. 對時間的極致追求與第二次穩定態的完成

瑪雅文明最令人稱道的成就之一,便是其對時間的超凡洞察與精確計算。他們創造了:

世界上最複雜的曆法系統之一: 包括 260 天的卓爾金曆(Tzolk'in)、365 天的哈布曆(Haab'),以及能追溯百萬年歷史的長計數曆(Long Count)。這些曆法不僅精確,更反映了瑪雅人對宇宙週期和時間循環的深刻理解。

先進的數學體系: 他們獨立發展了二十進位數學,並在很早時期就掌握了「零」的概念,這在其他早期文明中是罕見的。

詳盡的石刻文字記錄: 瑪雅象形文字(hieroglyphs)被大量刻在石碑、神廟、陶器和抄本上。這些文字不僅記錄了歷史事件、王朝世系、戰爭與盟約,更承載了複雜的天文預測和宗教儀軌 (Sharer & Traxler, 2006)。

從 WCAT 的角度來看,瑪雅文明無疑是一個完全進入並高度發展了第二次穩定態(規訓回路 2.0)的文明。其語義固化程度極高,透過龐大的文字系統、精密的曆法和規範化的宗教儀軌,成功地將其宇宙觀、社會結構和行為準則系統化、制度化並穩定傳承。這些典籍與碑文遍佈中美洲的城邦,是其集體意志穩定運作的基石。

2. 第三次穩定態的失敗:被時間迷宮鎖死的反身性

然而,儘管瑪雅文明在第二次穩定態取得了巨大成功,卻最終在9 世紀左右出現了普遍而突然的「城市群崩潰」,許多大型城市被遺棄,人口銳減。根據 WCAT 的深入分析,瑪雅文明的核心問題在於:它未能成功地激活和普及「第三次穩定態」(反身回路 3.0),或者說,其反身性被困在了其自身的語義結構所創造的「時間迷宮」中。

瑪雅文明的語義固化過度集中於天文、曆法與儀式精英階層。複雜的知識被祭司和貴族階層高度壟斷,普通社會成員僅是儀式的參與者和制度的遵循者,缺乏能夠參與批判、質疑和調整核心語義與社會運作的反身性回路機制。他們的意志被深度規訓,但卻沒有被賦予「自省」和「調適」的工具。

當一系列複合性的壓力同時來襲時——例如長期的氣候變化導致的嚴重乾旱、頻繁的城邦間戰爭消耗了大量資源,以及過度農耕導致的資源短缺——瑪雅社會的集體意志缺乏彈性。由於反身性回路未能在全社會普及,文明無法進行去中心化的應對和策略調整。當舊有的模式無法解決新問題時,被規訓的意志只能回到其最熟悉的框架內:維持更大規模、更頻繁的祭祀儀式,以期取悅神靈,而非尋求實質性的制度變革或資源管理創新。這種對舊有語義和儀式的固守,加速了資源的消耗,並加劇了社會的內部矛盾。

最終,瑪雅文明在儀式過度與資源枯竭的惡性循環中耗盡了張力,城市被逐步遺棄。那些宏偉的石碑和精密的曆法,成為了其輝煌的見證,同時也象徵著一個被自身精巧體系鎖死、未能成功轉向自省與調適的文明悲歌。

3. 張力路徑示意:反身性未普及的崩潰

瑪雅文明的命運,清晰地揭示了一個文明未能將「第二次穩定態」的成果,有效地轉化為「第三次穩定態」的內在動力:

WCAT模型三層穩定態分析:第一次穩定態 → 第二次穩定態 → 嘗試進入第三次穩定態 → 失敗 → 城市群崩潰(宗教中心、情緒凝聚)

文明層崩潰邏輯:文字與曆法、語義固化→ 反身回路未普及、精英壟斷 → 社會失衡、瓦解

新亞述帝國:高度集中化的極限

中東兩河流域,是人類文明的搖籃。在眾多輝煌的帝國中,新亞述帝國(公元前 911 年至前 612 年)以其軍事霸權和高效的行政體系傲視群雄。它代表了第二次穩定態在高度集中化方向上的極致成功,卻也因此在嘗試激活第三次穩定態時,面臨了「意志回路鎖死」的困境,最終導致帝國的驟然崩潰。

1. 從城邦到帝國:第二次穩定態的成功典範

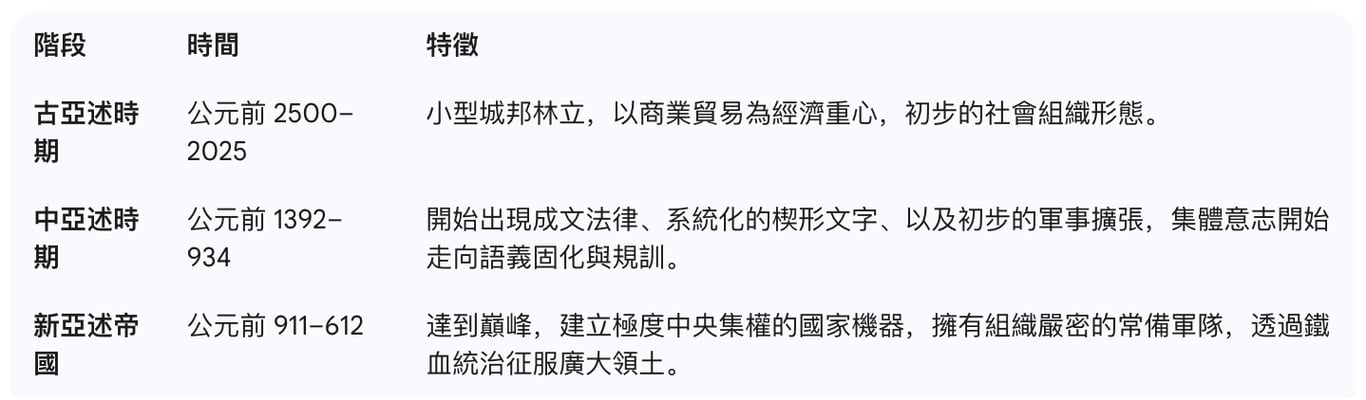

亞述文明歷經漫長演變,從最初的城邦國家逐步發展為一個龐大的帝國:

新亞述帝國擁有完整的文字記錄和極其高效的行政系統 (Radner, 2015)。楔形文字不僅用於記錄法律、條約和歷史事件,更成為帝國官僚體系運作的基礎——從稅收統計、軍隊調度、資源管理到情報收集,無一不仰賴文字的固化與傳遞。這是一個典型的第二次穩定態成功完成的文明,其集體意志在規訓回路(2.0)中運作得爐火純青,以強大的語義結構維繫著龐大而複雜的帝國機器。

2. 嘗試進入第三次穩定態的失敗:權力語義的鎖死

然而,正是新亞述帝國在第二次穩定態上的過度成功與極致集中,反過來阻礙了它向第三次穩定態(反身回路 3.0)的健康轉型。帝國的問題在於:其語義結構過度集中於王權和軍事擴張。所有知識、規範和信息流動,都服務於強化君主的權威和帝國的統治。

知識與權力的單向流動: 帝國的大量文獻記錄被嚴密保管在宮殿圖書館中,主要服務於皇室、祭司與軍隊高層。這些知識是用來鞏固權力、管理帝國,而非啟發批判性思維或公眾討論。

公共語義的缺失: 普通社會成員被排除在公共語義的共享與再生產之外。他們的意志被高度規訓以服從命令、繳納稅賦和參與戰爭,缺乏參與反思、質疑和共同建構社會意義的機制與渠道。

僵硬的制度: 儘管制度複雜而精巧,但其本質是自上而下的、缺乏彈性的。它能夠高效執行既定政策,卻無法自我調整以應對底層社會問題或外部環境的深層變化。去中心化的調節機制被權力的高度集中所壓抑。

這種「權力語義鎖死」的狀態,使得整個帝國如同一個擁有強大驅動系統,卻缺乏自我診斷與修復能力的巨型機器。當外部威脅——米底人與新巴比倫的強大聯軍——發動致命一擊時,帝國的集體意志因缺乏內在的反思與調適能力,無法激發多中心的應變策略,也無法凝聚底層社會的抵抗意志。在軍事戰敗面前,高度集中的帝國體系整體崩潰,幾乎沒有任何緩衝空間。其快速的滅亡,證明了僅靠武力與單向的語義規訓,無法維繫一個文明在長期複雜性中的存續。

3. 張力路徑示意:集中化導致的反身回路鎖死

新亞述帝國的命運,揭示了第二次穩定態若過於極致集中,可能導致反身回路被鎖死:

WCAT模型三層穩定態分析:第一次穩定態 → 第二次穩定態 → 嘗試進入第三次穩定態 → 集中化崩潰(城邦、商業驅動)

文明層崩潰邏輯: 文字、法律、軍事擴張 → 反身回路鎖死、權力壟斷 → 帝國驟然瓦解

復活節島:單回路文明的極限

復活節島(Rapa Nui),這顆南太平洋上的孤立珍珠,以其數百尊巨型石像(Moai)而聞名於世。這個文明提供了一個極其特殊的案例,它從未成功進入「第二次穩定態」,始終被困在第一次穩定態的邊緣,最終因其單一意志回路的極限而迅速瓦解。

1. 永恆的第一次穩定態:石像與資源耗竭

復活節島的社會結構,幾乎完全圍繞著石像(Moai)的建造、運輸與豎立,以及相關的宗教儀式與部族間的競爭而展開。這些巨大的石像,每一尊都承載著對祖先或神靈的崇拜,是部族集體意志的物質化展現,也是強化第一次穩定態中情緒能量凝聚與團體信仰的核心。

從 WCAT 的視角看,復活節島文明是一個典型地停留在第一次穩定態(原始驅動回路 1.0)的社會。其集體意志的運作,高度依賴於對超自然力量的信仰、對祖先的膜拜,以及通過建造巨石像這種宏大工程來凝聚族群認同、展現部族力量。然而:

缺乏完整的文字系統: 儘管考古學家發現了被稱為 Rongorongo 的象徵性符號,但至今無法確認其是否為一套完整的表音或表意文字系統,其功能更傾向於記憶符號而非普遍語義的固化工具。這意味著復活節島文明未能像其他文明一樣,將經驗轉化為系統化的法典、行政體系或技術知識,無法完成向第二次穩定態的關鍵躍遷。

社會結構的單一性: 整個社會的資源、人力和精力,都幾乎單一地投入到巨石像的建造與維護中。這種單一的意志回路雖然能帶來驚人的建造奇蹟,卻也意味著其集體意志缺乏多樣性和應變能力。

2. 文明崩潰:單一回路的自我耗盡

當資源耗盡、群體衝突爆發後,復活節島社會的單一回路文明的脆弱性便暴露無遺。

生態災難: 為了運輸巨石像,島民砍伐了幾乎所有樹木,導致嚴重的土壤侵蝕和生態系統崩潰,資源(如鳥類、魚類)急劇減少。

信仰與資源的惡性循環: 在資源日益匱乏的壓力下,各部族並未轉向合作或資源管理創新,反而加劇了石像的建造與競爭,認為建造更大的石像能取悅神靈,獲取更多資源。這種盲目的信仰狂熱,導致資源耗盡的速度更快。

意志的癱瘓: 當資源極度匱乏、生存壓力達到極限時,社會內部爆發了激烈的群體衝突,甚至出現了人吃人的慘劇。由於整個社會未能轉換到更高層的語義系統——即沒有文字去記錄經驗教訓、沒有法典去重塑秩序、沒有反身性機制去質疑舊有信仰和行為模式——其集體意志無法自我修正,只能在原始驅動回路的極限中相互毀滅。

最終,復活節島的文明迅速瓦解,人口銳減。那些曾經宏偉的石像,許多被推倒破壞,成為了單一意志回路自我耗盡、文明崩潰後所留下的記憶殘影。它是一個極其悲劇的警示:即使在沒有外部文明競爭的情況下,一個無法完成意志回路躍遷、語義無法固化的文明,也可能因其內在的結構性缺陷而走向滅亡。

3. 張力路徑示意:未進入第二次穩定態的極限

復活節島的命運,提供了一個未能成功進入第二次穩定態而走向消亡的案例:

WCAT模型三層穩定態分析:第一次穩定態 → 未進入第二次穩定態 → 資源耗盡、衝突 → 迅速瓦解(石像信仰、資源耗費)

文明層崩潰邏輯: 無文字、語義未固化 → 文明斷裂、消亡

比較與總結:語義失衡的文明悲歌

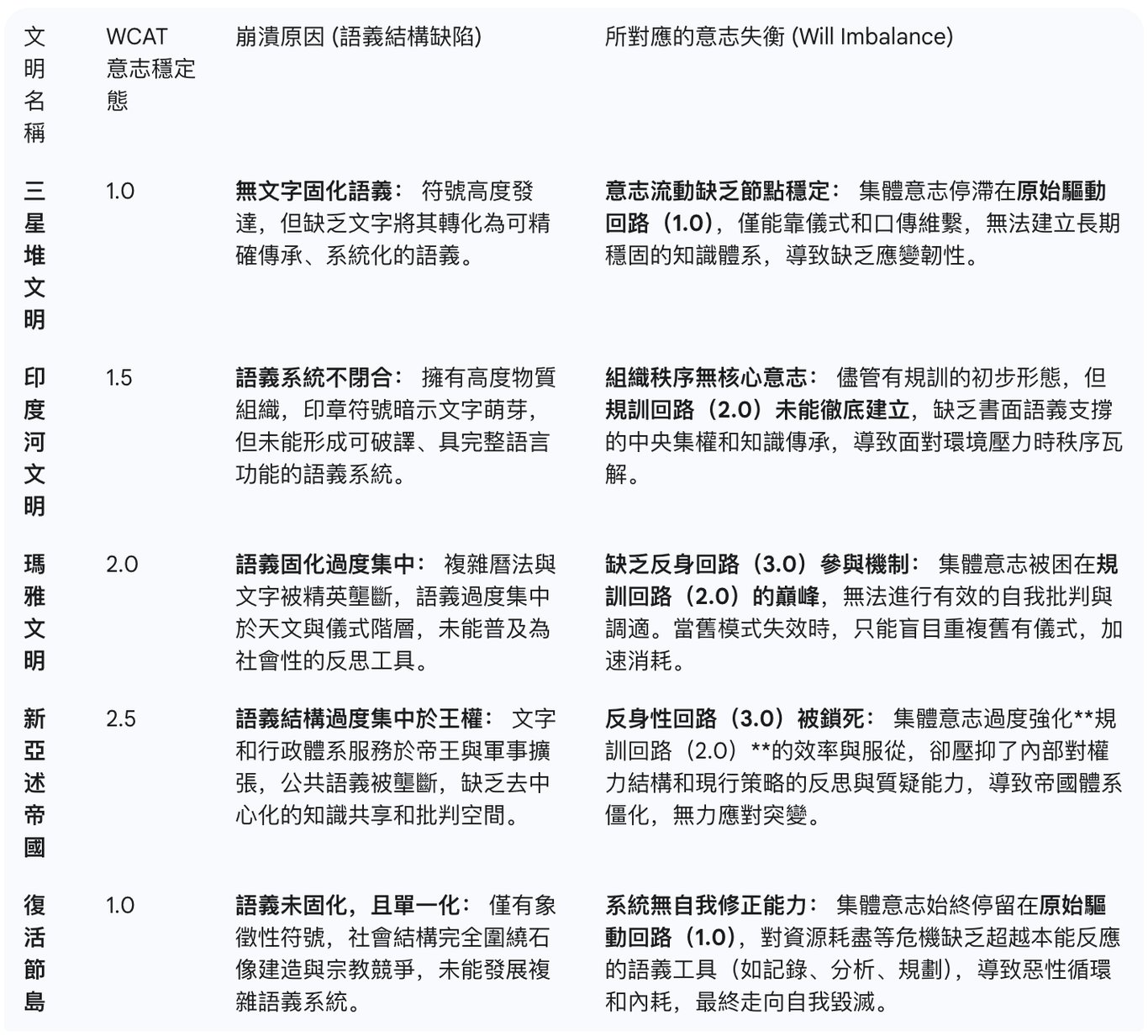

上述五個古老文明的興衰故事,宛如一部史詩般的悲劇,各自以獨特的方式揭示了 WCAT 框架中一個共同且致命的命題:當文明的語義結構無法與其所積聚的意志張力同步演化時,其內在平衡便會被打破,最終導致文明的崩潰。 這五個文明的消亡,並非簡單地被強大的外敵所征服,而更像是內在語義失衡所引發的自然結果——它們的意志回路在某個穩定態上被卡住,未能成功躍遷到下一個層次。

為了更清晰地展現這一核心洞察,我們將這些案例進行對比:

文明語義層級崩潰原因與意志失衡對照表

這些失落的文明,各自在語義結構的不同層級上出現了致命的「卡頓」或「失衡」。它們證明了文明的生命力,不僅在於能否創造出輝煌的物質成就或強大的軍事力量,更在於其集體意志能否在關鍵時刻,透過有效的語義結構來實現內在的進化、調適與再生。當語義的承載力無法匹配意志所面臨的複雜性與張力時,文明便會面臨無法挽回的崩潰。

對現代文明的啟示:語義再生的當代挑戰

上述古老文明的悲劇,絕非遙遠的歷史故事,而是對當代人類文明的深刻鏡像與警鐘。我們正處於一個前所未有的轉折點,人類社會,特別是全球化下的現代文明,正嘗試跨越至 WCAT 所預示的「第四次穩定態」——一個能整合反身性(3.0)、去中心化,並能有效實現建構性意志(4.0)的複雜世界體系。

然而,在通往這個新穩定態的道路上,我們所面臨的風險,清晰可見地與那些失落文明的崩潰模式產生共鳴:

亞述之鑑:語義若過度集中於技術或資本如同新亞述帝國將所有語義結構服務於王權與軍事擴張,當代文明若將所有「意義」和「價值」過度集中於技術效率與資本積累,將面臨巨大的危險。如果技術理性成為唯一的「真理」、資本增值成為唯一的「善」,而其他如人文關懷、生態平衡、社會正義等語義被邊緣化或壓制,那麼整個社會的反身性回路(3.0)將會被嚴重鎖死。決策權與信息流動被少數技術精英或資本巨頭所壟斷,底層社會的多元聲音與批判性思考被淹沒,最終導致系統僵化,缺乏應對複雜全球性危機(如氣候變遷、社會貧富差距、人工智能倫理)的彈性,重蹈亞述般因內部語義失衡而驟然崩潰的覆轍。

印度河之困:語義若分裂且無法固化共同語言現代社會正日益面臨「印度河式崩潰」的風險。全球化帶來了前所未有的文化交流與信息洪流,但同時也導致了語義的分裂與碎片化。社群媒體創造了無數的「迴聲室」,人們生活在各自的「信息繭房」中,信仰不同的「事實」、採用不同的「語義系統」。當共同的價值觀、共同的知識基礎、甚至共同的「真理」定義都難以達成共識時,文明的「共同語言」無法固化。這使得全球性的挑戰(如疫情、地緣衝突、跨國犯罪)難以通過統一的語義框架來理解和應對,個體意志無法有效地聚合為可行動的集體意志,最終可能導致社會共識瓦解,陷入無核心意志的混亂。

瑪雅之殤:反身回路若失效,文明將在「祭祀化」消耗中自滅瑪雅文明的教訓在於,即使擁有高度發達的知識體系,但如果反身性回路未能普及,且被固定的語義框架所限制,文明也會在消耗中走向滅亡。在現代社會,這種「祭祀化消耗」可能表現為:當面臨真實危機時,我們不是尋求實質性的制度改革或行為轉變,而是轉向無休止的、形式化的政治表態、輿論戰、或無效的符號性抗議。當社會將所有能量投入到「證明我方正確」的語義爭奪,而非「解決問題」的實際行動時,其集體意志便會被消耗殆盡。如果我們無法從不斷的反思(3.0)中提煉出新的語義,並將其轉化為具有實質效應的建構性行動(4.0),那麼,文明的能量將在無止盡的內部爭鬥與自我消耗中枯竭。

這些失落的文明不是遙遠的他者,它們是人類意志演化的清晰鏡像與警鐘。它們用自身的興衰告訴我們:文明的延續,從來不單單依賴於先進的技術、強大的軍事力量或累積的財富,而更深層地在於其集體意志能否不斷地、有效地進行語義的創造、傳承、反思與再生。在邁向第四次穩定態的關鍵時刻,我們必須從歷史的語義失衡中汲取教訓,努力構建一個更具彈性、包容性和再生能力的語義結構,才能引導現代文明穿越重重挑戰,駛向可持續的未來。

延伸閱讀

一、史料與考古研究

Flad, R. K., & Chen, P. (2013).《古蜀之光:三星堆與古代中國青銅時代的起源》Oxford University Press.

—— 詳細分析了三星堆的青銅技術與祭祀儀式,指出其與中原文明的獨立性及符號體系的異質特徵。Possehl, G. L. (2002).《印度河文明:新觀點》Rowman Altamira.

—— 綜合考古與語言學證據,探討印度河文字系統可能的功能與限度,並提出「非語言化符號網絡」假說。Sharer, R. J., & Traxler, L. P. (2006).《瑪雅文明史》Stanford University Press.

—— 對瑪雅社會的政治與宗教結構進行整合性研究,指出精英階層的神權壟斷導致文明無法調節張力。Radner, K. (2015).《亞述帝國:權力、文化與政治的邏輯》Oxford University Press.

—— 探討新亞述帝國的行政體系與書寫系統,並分析其崩潰過程中的集中化結構問題。Hunt, T. L., & Lipo, C. P. (2011).《復活節島:文明崩潰的神話與現實》Free Press.

—— 對復活節島的「資源透支」假說提出修正,強調社會結構與信仰閉環的自我崩解性。

二、理論與哲學參考

Toynbee, A. J. (1947).《歷史研究》Oxford University Press.

—— 提出文明興衰的「挑戰—回應」理論,與 WCAT 所強調的「穩定態張力承接」概念高度呼應。Spengler, O. (1918).《西方的沒落》C. H. Beck.

—— 認為文明如有機體般生長與衰亡,提出文化—文明的演化斷點模型,是語義結構論的早期雛形。Diamond, J. (2005).《崩潰:文明如何選擇成敗》Viking.

—— 從環境與制度視角分析文明崩潰的多因素模型,提供對 WCAT「語義失衡」的物質層補充。Eliade, M. (1957).《神聖與世俗》Harcourt.

—— 探討祭祀與神話如何構成早期文明的意志核心,對第一次穩定態的精神機制有啟發性分析。Lotman, Y. (1990).《文化與爆炸》Mouton de Gruyter.

—— 提出文化系統中「語義爆炸」與「自我調節」的理論框架,對理解語義崩潰的臨界點極具參考價值。

版權與身份聲明

本章節為《意志簡史》連載內容,作者 嘉炜 Jiawei(結構性自由意志與共建意識體系的提出者,獨立思想家、《意志回路激活理論》《意識映射宇宙論》原創者,版權所有。

理論原著已在 OSF 存檔確權 :

授權聲明

本作品採用 創用 CC 姓名標示 4.0 國際 (CC BY 4.0) 授權條款 授權。

您可以自由分享(以任何媒介或形式複製、發佈)及改作(重混、轉換、再創作),並可為任何用途使用,包括商業性質。

條件:您必須給予適當的署名,提供指向本授權條款的連結,並註明是否有作出修改。署名方式應包括作者姓名與原始來源連結。

授權條款全文請參閱:creativecommons.org/...

⚠ 倫理与語境提示 ⚠

本節內容可能含有大量爭議性觀點,閱讀時可能需要需結合《意志回路激活理論》《意識映射宇宙論》完整框架解讀,脫離語境引用可能導致與作者原意嚴重偏離。任何基於本理論的公共政策、教育方案或技術開發,應該遵循倫理評估、安全邊界與人文保障原則。溯源與引用方式

引用本章節或相關理論時,請明確作者與原始來源,並附OSF確權鏈接。

示例引用格式:

嘉炜 (Jiawei). (2025, August 2). 《意志回路激活理論 (WCAT)白皮書 - 第三版》. OSF. doi.org/10.17605/OSF...

嘉炜(Jiawei). (2025, August 2). 《意識映射宇宙論 (CMC)白皮書 - 第一版》. OSF. doi.org/10.17605/OSF...

【WCAT官網】了解更多理論出版合作,學術、商業與公益共建項目發展計畫

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 选集

- 来自作者

- 相关推荐