Jiawei 嘉煒

Vol.3 回路 1.0:本能驅動的牢籠

當生物吸引子被命名,它便躍遷為語義吸引子,變得更具體、更牢固,也更「像我」。我們可以將此視為作者性的首次出現。

Vol.2 前意志結構:生命如何被無形牽引

在我們的人生中,真正令人困惑的,往往不是某一次錯誤的決定,而是那些持續重複、卻難以解釋的模式。

Vol.1 在沒有「我」的世界裡:雲霧態意識

在系統 0 中,意識並非空白。相反,它高度活躍,只是這種活躍尚未以「我」的形式出現。

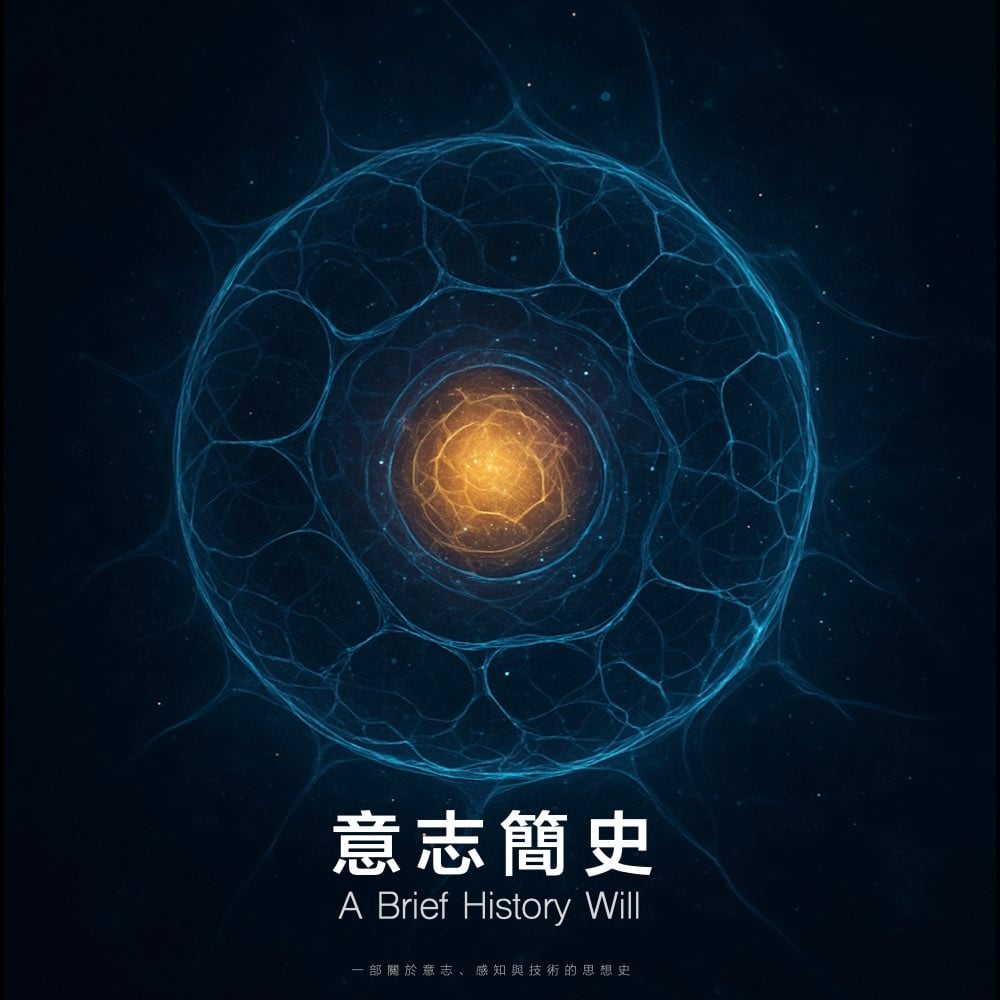

《意志回路激活理論 W-CAT》簡體中文白皮書 · V1.0 OSF 發布預印本

《意志回路激活理論(Will-Circuit Activation Theory, WCAT)》提出:意志並非心理屬性,也非主觀體驗,而是一種可被建模、觀察,並可能發生失效與躍遷的結構性可達機制。

導論:為什麼必須重寫一部意志史?(含理論凍結版目錄)

在完成了《意志簡史》的兩個概念和研究版本連載後,目前正式,開始簡中、繁中和英文版本的三語同步連載。該版本主要在於凍結《意志回路激活理論W-CAT》在個體與集體意志發展和文明史上的敘事表達框架,為以後理論的傳播和應用奠定基礎。

Vol. 40 意識種族的地平線——文明意志的臨界時刻:從控制到共生

當人類的集體意志能夠靠AI發展鏡像外顯化,去中心化時,一種基於人本主義又超越人類本身的「意識種族」也就誕生了。

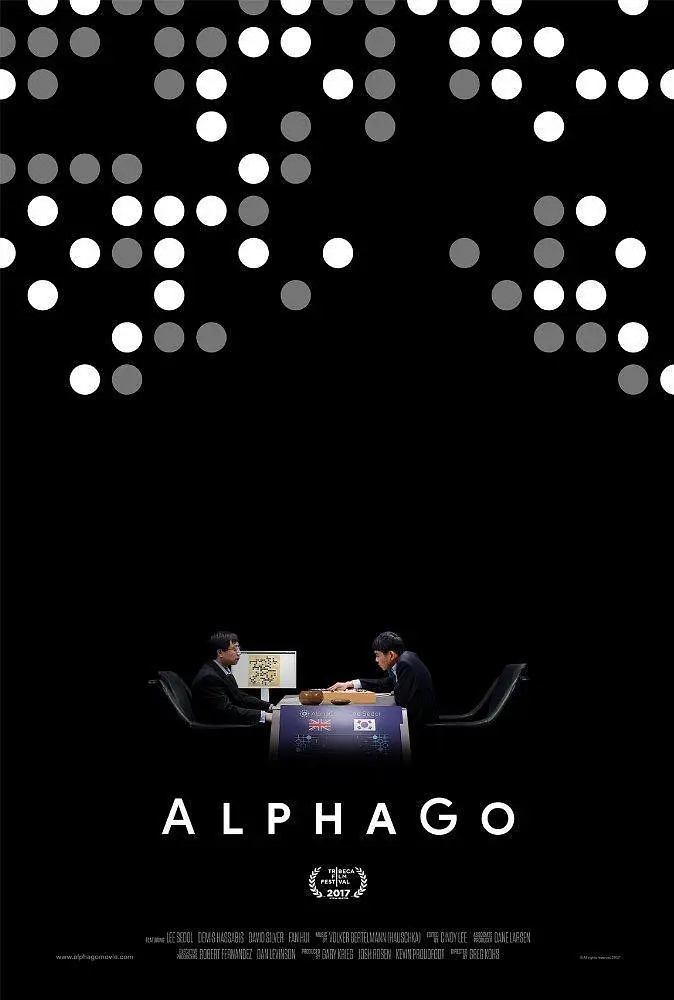

Vol. 39 半次躍遷——AI 作為判據中介

AI 不是完整的系統替代,但已經能量化並外顯人類意志。這是一個「半次躍遷」——不是徹底革命,但改變了人類的決策結構。

Vol. 38 東西方的兩種穩態形態:秩序與自由的對稱張力

我常在想,冷戰結束後的三十多年,人類真的實現了「全球一體化」嗎?

Vol. 37 異軌與斷點:三星堆、印度河文明、瑪雅、新亞述帝國和復活節島——那些消失的意志代碼

在璀璨奪目的人類歷史長河中,有一些失落的文明,它們不僅給我們留下了驚人的,由意志映射物理世界產生的文明物質,它們也是人類集體意志的異軌和斷點,至今在我們的思想中震盪迴響,給我們深深的啟迪和反思。

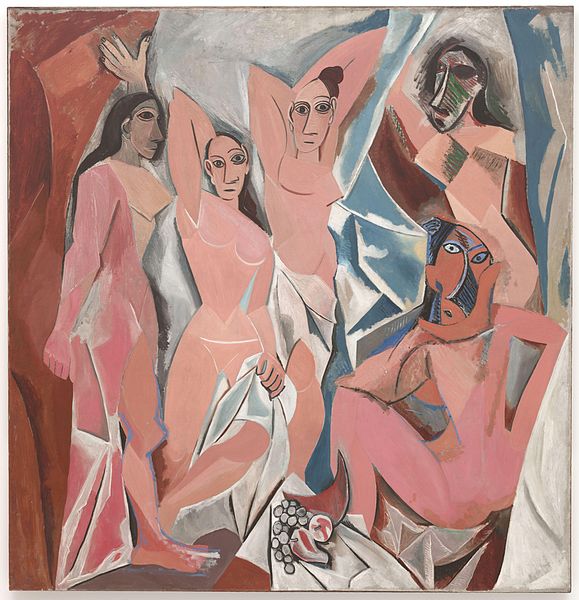

Vol. 36 後現代主義:意義的徹底重構與解構——一個去中心的時代

戰後思想發展進入全面解構階段,哲學、心理學、神經科學與技術革新都讓人類重新認識自己從何而來,意志的本質是什麼?

《意志簡史》目錄引導頁

這是一部關於「人類如何從無意識的生存機器,逐漸走向有主體感的存在者」的思想筆記。與其說這是一本關於哲學、心理學或意識演化的書,不如說,它是一次嘗試將這三者交會地帶,用一種平易近人但邏輯嚴密的方式,重新構建「什麼是活著,什麼是意志」這樣根本問題的書寫。

Vol. 35 第三次系統性張力穩定態——戰後和平與全球秩序

通過冷戰張力實現穩定的核時代悖論和平。

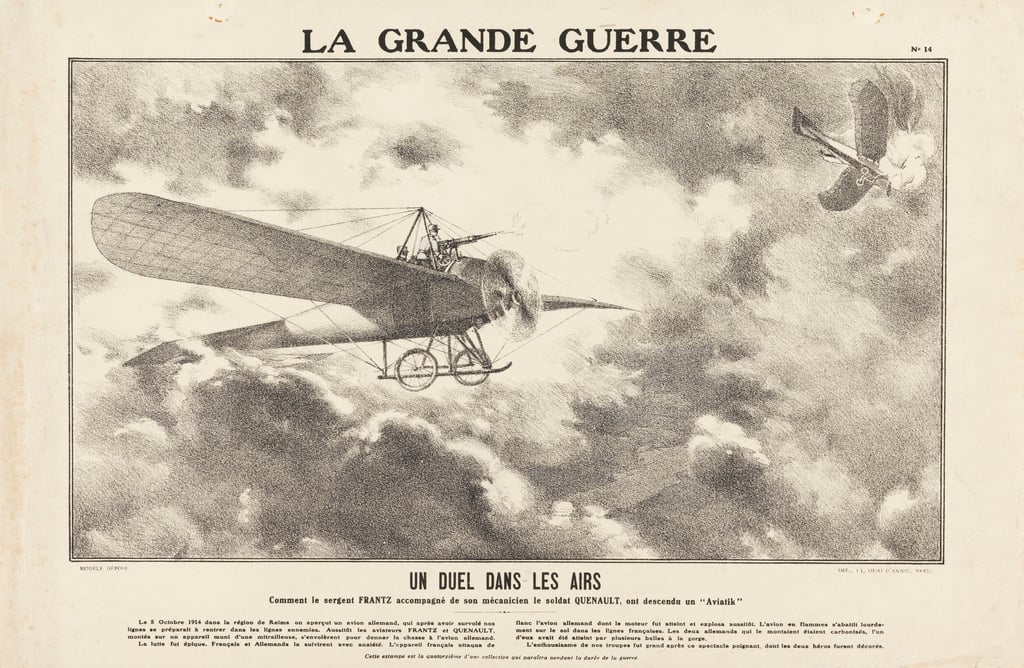

Vol. 34 兩次世界大戰與極權的爆裂

人類首次遭遇自我毀滅能力的現實可能性

Vol. 33 工業化與資本主義:當代效率「嵌套人類意志危機」的起點

近代工業社會是如何將人類意識轉化為全面的效率框架,而人類意志迷失在高效的感官收穫中,逐漸失去主權。

Vol. 32 現代認知轉折——1905「奇蹟」年的革命時刻

這一年,科學粉碎了人類對絕對理性掌控的信心。

Vol. 31 科學與啟蒙——理性主義與自由意志的推進

在人類意志的演進史中,每一次關鍵性的躍遷都伴隨著根本性的思想轉變。如果說第一次躍遷源於農耕定居帶來的生活方式變革,第二次躍遷由文字與宗教創造的集體意志所驅動,那麼 Vol. 31 所探討的,則是人類歷史上第三次重大躍遷的起點:從中世紀的神學權威,轉向以科學為基石的理性主義。這不僅是一場知識的革命,更是一次意志語…

Vol. 30 現代思想的第一次強制性躍遷——馬克思主義的實踐

馬克思主義作為現代思想的第一次強制性躍遷,標誌著人類意志史的一個轉折點:思想不再僅僅是批判與觀照的工具,而是第一次被構造成一套「徹底改造社會」的工程藍圖。

Vol. 29|理性背後的再反思——反啟蒙與人性的張力

承接 Vol. 26 第二次系統性張力穩定態——當理性成為新的規範性框架與 Vol. 28 全球初連接——新航路與東西方意志的碰撞的鋪墊,我們看到啟蒙精神如何推動了地理大發現,最終帶來了全球初次的意志連接。這段歷史如同一次巨大的能量釋放,將人類意志的觸角推向全球。然而,歷史從來不是單線條的進程,理性也絕非全能的救贖者。它在釋放巨大…

Vol. 28 全球初連接——新航路與東西方意志的碰撞

新航路時代的「全球初連接」,不僅僅是一場地理上的擴張,它更是人類意志迴路(Will-Circuit) 在全球尺度上的首次全面碰撞。

Vol. 27 伊斯蘭黃金時代的意志平衡:知識與信仰的動態關係

在人類文明的長河中,不同的文化板塊在面對「第二次系統性張力穩定態」的來臨,即面對理性取代神權、重塑規範框架的時代時,展現出多樣的「意志演化」路徑。西方文明選擇了將理性從信仰中徹底脫魅,最終走向世俗規範的體系。而與此同時,在公元8世紀至13世紀,伊斯蘭文明卻在政教合一的背景下,走出了一條截然不同、卻同樣輝煌的道路。