Vol. 34 兩次世界大戰與極權的爆裂

核心:工業化與民族主義的極端化 → 人類第一次面對「自我毀滅」的現實可能性

二十世紀見證了效率人格毀滅潛力的最災難性表達。原本始於生產的理性最佳化,當與民族主義狂熱和國家權力融合時,成為前所未有暴力的系統性機器。這一時期標誌著人類首次真正遭遇自身完全自我毀滅的能力——不是隱喻,而是可計算的現實。

效率人格的極端化與戰爭的總動員

工業邏輯的武器化

工業革命培育的效率人格在20世紀初被徹底武器化,將整個國家轉變為按工業原則運作的戰爭機器。

第一次世界大戰(1914-1918):全面戰爭的誕生

大戰代表人類首次根據工業效率原則進行全社會動員的實驗。這不僅是傳統戰爭的放大版本,而是質性不同的現象,將戰爭從有限軍事活動轉變為全面社會過程。

鐵路戰爭物流: 戰爭展示了工業基礎設施的戰略重要性。原本為商業目的建造的鐵路網絡成為軍事力量的循環系統。德國史里芬計劃完全依賴精確的鐵路時刻表,按預定時程移動數百萬軍隊。軍事成功與物流效率變得不可分離。

工業軍事生產: 人類史上第一次,整個國民經濟圍繞軍事生產重組。英國「軍需工廠」按流水線原則運作,以福特應用於汽車的同樣效率技術生產砲彈。女性以前所未有的規模進入工業生產,這不是解放而是為軍事效率動員所有人力資源。

化學戰爭作為工業應用: 毒氣的開發和部署代表工業化學專業知識直接應用於人類毀滅。弗里茲·哈伯的氨合成,原本設計通過肥料增加農業生產力,被重新導向創造氯氣和芥子氣。這例證了工業效率如何能瞬間從維持生命轉換為摧毀生命的目的。

全面動員的心理學: 國家發展了複雜的宣傳系統來心理動員其人口。公民被要求將軍事效率內化為個人義務。配給系統、戰爭債券和民防演習將軍事紀律擴展到日常生活的各個方面。

結果是前所未有的毁滅:超過1600萬人死亡,四個帝國崩潰,整個地貌變得無法居住。更重要的是,一戰展示了工業效率應用於戰爭時可能威脅文明本身。

戰爭作為工業過程的出現

第一次世界大戰揭示現代戰爭已成為受與工廠生產相同最佳化原則約束的工業過程。軍事戰略家開始以傷亡「生產率」、不同武器系統的「效率比」和殺傷能力的「產量最佳化」來思考。

這種戰爭工業化對戰鬥人員和平民都產生了深刻的心理影響。軍事榮譽、個人英雄主義和有限政治目標的傳統概念被工業毁滅的機械邏輯壓倒。士兵報告感覺像「殺戮機器中的齒輪」,呼應工廠工人機械化非人化的經驗。

戰爭也展示了工業系統創造的全球相互關聯性。一個地區的經濟破壞立即影響全世界的供應鏈。衝突不僅通過地理擴張而成為真正全球性的,而是通過所有人類活動系統性整合到戰爭生產中。

極權主義作為效率與民族主義的融合

戰後意義危機

一戰的後果在歐洲意識中創造了深刻危機。整整一代年輕人的高效毁滅、傳統政治權威的崩潰和經濟破壞挑戰了關於進步、文明和人性的根本假設。

這種危機為新形式的政治組織創造了心理條件,這些組織將以前所未有的方式融合工業效率與神話民族主義。傳統政治類別——保守、自由、社會主義——被證明不足以處理全面戰爭創造的毁滅和社會瓦解規模。

「效率國家」的出現: 法西斯和納粹運動代表承諾為民族復興利用工業效率的新政治組織形式。這些不僅是威權政府,而是根據最佳集體表現原則重組整個社會的系統性嘗試。

納粹主義:效率-民族主義融合的頂峰

納粹「協調」(一體化): 納粹奪權代表根據與民族主義神話融合的效率原則重組整個社會的最系統嘗試。每個制度——經濟、教育、文化、宗教,都被「協調」以服務最大化國家權力的單一目標。

這種協調通過我們可以稱之為「神話化效率」運作——通過種族意識形態和民族主義狂熱證明和激發的工業最佳化。工廠生產、軍事組織、教育系統和文化表達都從屬於通過技術優勢增強德國種族優勢的單一要求。

效率的美學化: 納粹群眾集會、建築項目和宣傳影片代表工業效率轉化為政治奇觀。紐倫堡集會像工業過程一樣組織,具有精確計時、協調運動和最佳化情感衝擊。阿爾貝特·史佩爾的建築項目體現「紀念碑效率」——設計用來物理體現技術能力與國家意志融合的建築。

科學種族主義作為效率邏輯: 納粹種族意識形態代表效率原則應用於人類生物存在。優生學計劃、絕育運動和最終種族滅絕政策通過關於最佳化國家遺傳「品質」的偽科學主張來證明。這代表效率人格對人類生物存在的完全殖民。

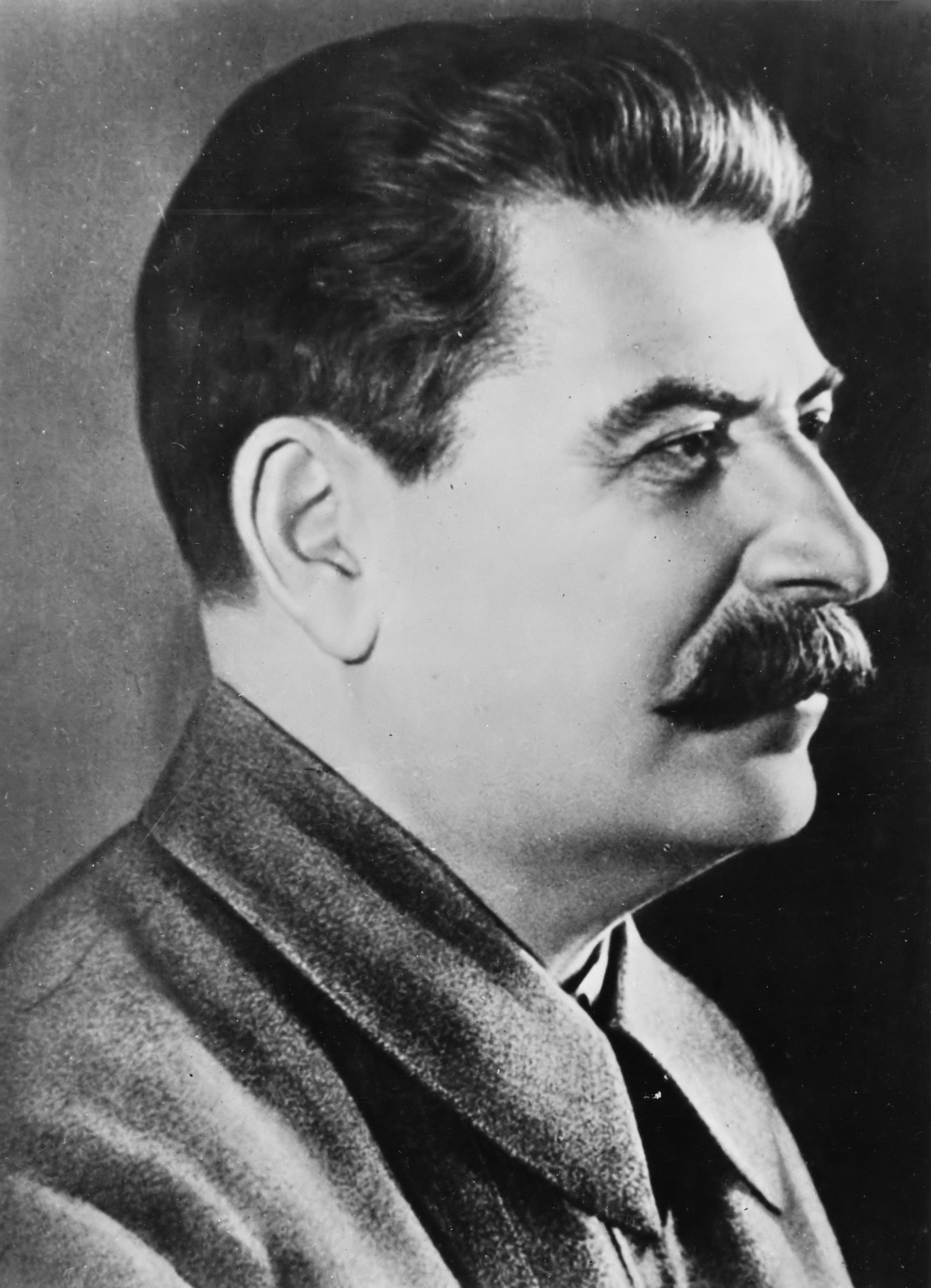

企業國家融合: 納粹德國開創了將市場機制從屬於國家效率目標的國家企業合作形式。像法本、克虜伯和西門子這樣的公司成為納粹戰爭機器的整體組成部分,展示了工業效率如何能與國家權力無縫整合用於種族滅絕目的。si da lin史達林

史達林主義:社會主義效率與國家暴力

史達林統治下的蘇聯代表效率國家組織的替代形式,儘管意識形態不同,但與法西斯系統共享根本特徵。

五年計劃作為國家效率項目: 史達林的工業化運動代表通過國家導向的效率最大化將資本主義工業發展壓縮到縮短時間框架的嘗試。蘇聯成為測試中央計劃是否能實現比市場機制更大效率的巨大實驗室。

工業成就的崇拜: 蘇聯宣傳以準宗教狂熱慶祝工業生產。鋼鐵生產數據、水壩建設項目和拖拉機製造成為社會主義優勢的象徵。超額完成生產配額的工人成為國家英雄,體現個人意志與集體效率目標的融合。

政治恐怖作為組織效率: 蘇聯制度發展了通過政治恐怖消除「低效」人類元素的複雜機制。清洗、勞改營和大規模遷移按行政效率原則組織,將人類視為要移除的障礙或要最佳配置的資源。

第二次世界大戰與自我毀滅潛力的實現

軍工複合體的全面運轉

第二次世界大戰代表工業文明為相互毁滅而完全動員。與涉及相對有限技術能力的一戰不同,二戰展示了當系統性組織暴力時工業效率的充分毁滅潛力。

機械化戰爭: 坦克編隊、戰略轟炸和聯合兵種作戰將戰爭轉變為工業生產能力的競賽。勝利較少依賴傳統軍事美德,而更多依賴比敵人更有效地製造和部署複雜技術系統的能力。

戰略轟炸戰役: 對平民人口的系統轟炸代表工業效率原則應用於平民毁滅。像德勒斯登轟炸這樣的行動以用於製造作業的同樣方法精確規劃,詳細計算最佳毁滅與資源比率。

物流作為戰爭: 軍事成功與供應鏈管理變得不可分離。盟軍勝利很大程度上依賴優秀物流能力——比軸心國更有效地跨越廣闊距離移動材料、人員和設備的能力。

大屠殺:效率應用於人類滅絕

納粹對歐洲猶太人的滅絕代表效率人格最可怖的表達——工業方法系統性應用於人類毁滅。

官僚滅絕: 大屠殺通過正常官僚程序實施,具有詳細規劃、資源分配和績效測量。鐵路時刻表、殺戮設施建築計劃和「處理率」統計報告展示了例行行政效率如何使前所未有的種族滅絕成為可能。

工業殺戮方法: 集中營按工業效率原則設計。使用齊克隆B毒氣代表基於成本效益分析的最佳殺戮方法選擇。火葬場設計為以最小資源支出最大化「產量」而最佳化。

行政謀殺的心理學: 大屠殺揭示效率人格如何能使普通個體通過心理區隔化參與種族滅絕。官僚、工程師和管理者能專注於其特定技術任務,同時在心理上與其對大規模謀殺的整體貢獻保持分離。

經濟整合: 猶太人強制勞動和財產沒收系統性整合到德國戰爭經濟中。大屠殺同時是種族滅絕和經濟理性化,展示了效率邏輯如何能將人類毁滅轉變為有利可圖的企業。

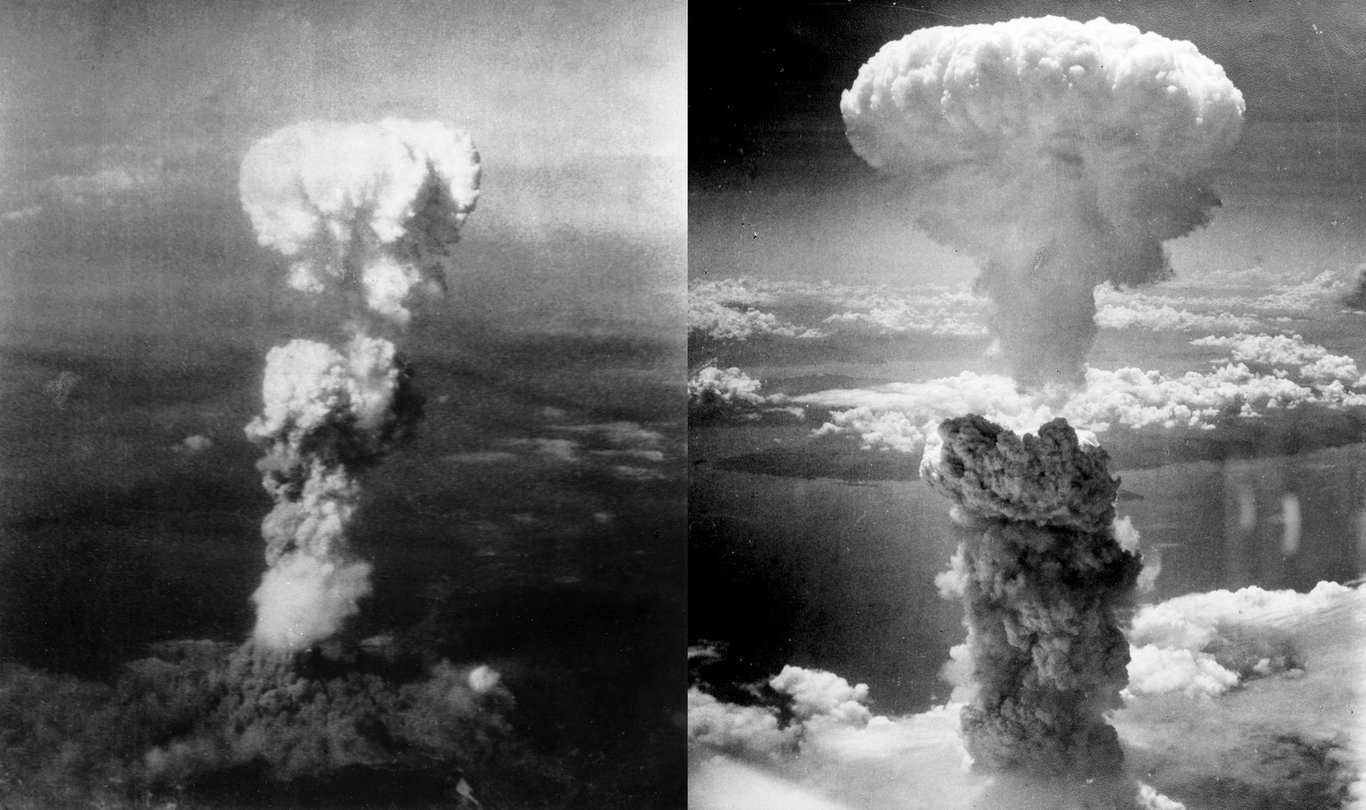

原子彈:絕對毁滅能力

核武器的開發和部署標誌著人類獲得絕對毁滅能力——毁滅文明本身的技術能力。

曼哈頓計劃作為效率企業: 原子武器的創造代表人類史上最大的協調技術項目,涉及跨越多個秘密設施的超過13萬工人。該項目展示了工業效率如何能在相對短時間內被動員來創造絕對毁滅武器。

廣島和長崎的計算毁滅: 對平民人口使用原子武器的決定通過系統成本效益分析做出。軍事規劃者計算核攻擊就美國傷亡而言比傳統入侵更「有效」,展示效率邏輯如何能證明任何毁滅水準的合理性。

當效率邏輯走向極致

1945年8月,美國對廣島和長崎投下原子彈,這項對平民人口使用終極毀滅性武器的決定,在許多層面上都震驚了世界。但從「效率人格」和「效率邏輯」的視角來看,這並非一時衝動或單純的殘暴,而是一場經過冰冷計算的極致體現。

軍事規劃者和決策者並不是基於情感或道德衝動做出選擇,他們採用的,是一種系統性的成本效益分析(Cost-Benefit Analysis)。他們將戰爭的最終目標——迫使日本投降——分解為不同的達成路徑:一是對日本本土進行大規模的傳統地面入侵;二是對其城市進行核打擊。

在這兩種方案面前,決策者像面對生產線上的不同流程一樣,進行了「效率」的比較。傳統入侵意味著數十萬,甚至可能上百萬的美國士兵傷亡,以及漫長而血腥的巷戰。相比之下,原子彈的投放,預計將能**「更有效率」地迅速結束戰爭,從而「最大程度地降低」**美軍的傷亡成本。

這種決策過程,精準地展示了當效率邏輯被推到極致時,它如何能夠合理化任何規模的毀滅。在效率的計算面前,數十萬平民的生命不再是個體的存在,而成為了**「避免己方損失」這一巨大效益的「可計算代價」。當目標被設定為「最快、最省成本地結束戰爭」,並且將生命簡化為統計數字時,原子彈便從一種毀滅工具,轉化為達成「效率目標」的「最優解」**。

這種思考方式,正是「效率人格」深深嵌套於人類集體意志中的悲劇性後果。它訓練我們將一切複雜的現象——包括戰爭與生命——都簡化為可量化的指標,並在這些指標中尋求「最優化」。廣島和長崎的蘑菇雲,不僅是人類製造的物理毀滅,更是這種冰冷效率邏輯在道德和人性維度上所造成的「計算毀滅」,揭示了效率這個看似中性的原則,在極端情況下所潛藏的巨大黑暗潛力。

自我毀滅的門檻: 核武器標誌著人類首次獲得真正自我毁滅能力。與以前能殺死大量人但不威脅文明本身的武器不同,核武器創造了通過技術手段人類滅絕的真實可能性。

原子彈代表效率人格的終極表達:毁滅能力的技術最佳化達到,效率本身變得自我挫敗反噬的程度。

對災難的知識與制度回應

國際制度建設

二戰毁滅的規模產生了創造能防止未來全球災難的國際制度的系統性嘗試。

聯合國體系: 聯合國代表創造在衝突升級為全面戰爭之前管理衝突的國際機制的嘗試。安理會結構反映了認識到防止未來戰爭需要協調主要工業強國。

人權框架: 《世界人權宣言》代表建立國家對其人民所能做事情的法律和道德限制的嘗試。這個框架直接讓人們從認識工業效率,是如何從國家對平民施行前所未有暴力中產生。

國際經濟制度: 布雷頓森林體系、世界銀行和國際貨幣基金組織代表創造經濟協調機制以防止促成兩次世界大戰的經濟民族主義類型的嘗試。

核不擴散努力: 認識到核武器對文明創造存在威脅,產生了防止其擴散和規範其發展的國際合作努力。

哲學與文化回應

20世紀中期的災難對關於進步、理性和人性的根本假設產生了深刻知識挑戰。

存在主義的如何面對無意義: 薩特和卡繆等存在主義哲學家通過強調個人責任和真實選擇來回應工業規模暴力揭示的明顯無意義。他們的工作代表在壓倒性技術和官僚系統面前重建人類能動性的嘗試。

法蘭克福學派的批判工具理性: 阿多諾和霍克海默等思想家發展了啟蒙理性如何轉變為使野蠻主義成為可能的工具效率的系統性批判。他們的《啟蒙辯證法》分析了理性進步如何能逆轉為神話非理性和系統性暴力。

漢娜·鄂蘭——邪惡的平庸性: 鄂蘭對極權主義的分析揭示了普通官僚效率如何能使非凡邪惡成為可能。她的「邪惡平庸性」概念描述了個體如何能通過對官僚程序的不假思索遵守參與種族滅絕系統。

文學與藝術: 普里莫·萊維等作家、畢卡索等藝術家和阿倫·雷內等電影製作者創造了試圖代表挑戰對人類可能性和對意義的傳統理解相關的經驗作品。

科學與倫理整合

核武器的發展迫使科學研究與倫理反思前所未有的整合。

原子科學家運動: 許多曾參與曼哈頓計劃的科學家成為核裁軍和原子能國際控制的倡導者。這代表認識到科學研究不能再與對其後果的道德責任分離。

醫學倫理發展: 納粹醫學實驗的揭露導致現代醫學倫理的發展,包括知情同意要求和人體實驗國際標準。

技術評估: 認識到技術發展可能產生災難性後果,導致專注於在實施前評估科學研究社會和環境影響的新領域。

WCAT框架分析:極權主義意志的動態

通過意志迴路激活理論視角,世界大戰和極權主義爆發揭示了意志動態的特定模式,既展示了效率人格的終極潛力,也展示了其終極自我毁滅性。

1. 原始驅動迴路(1.0):放大的生存焦慮

世界大戰代表人類基本生存驅動的極端激活,通過工業能力放大和扭曲。

國家生存偏執: 工業民族主義創造的競爭國際體系在集體層面產生極端生存焦慮。國家認為其存在受到其他國家工業能力威脅,創造使衝突變得越來越可能出現的安全困境。

資源競爭: 工業生產對原材料的貪婪胃口創造了促成帝國擴張和國際衝突的全球資源競爭。確保資源獲取的驅動成為軍事行動的主要動機。

人口焦慮: 工業國家出生率下降,加上殖民地人口上升,產生了促成種族主義意識形態和擴張政策的國家人口生存恐懼。

然而,這些生存驅動通過將其放大超出理性比例的工業效率系統引導。同樣能比以往更完全滿足物質需要的技術被經驗為需要更大防禦準備的威脅。

2. 規訓迴路(2.0):全面社會組織

極權主義系統代表人類史上規訓迴路最完全的激活,將基於效率的控制擴展到個人和集體存在的各個方面。

全面制度創造: 法西斯和共產主義國家創造了根據效率原則規範公民生活各個方面的「全面制度」。從搖籃到墳墓的教育系統到全面監控網絡,這些國家試圖為集體目標最佳化人類行為。

心理標準化: 極權主義宣傳系統試圖不僅標準化行為,而且標準化思想和情感。公民被要求將國家的效率目標內化為其個人價值觀,創造前所未有的心理控制形式。

暴力作為行政效率: 極權主義國家發展了根據官僚效率原則部署暴力的複雜系統。大規模謀殺成為受與工業生產中使用的相同最佳化技術約束的行政任務。

軍工整合: 軍事和工業系統的融合創造了平民生產持續圍繞軍事效率要求組織的永久戰爭經濟。

3. 反身性迴路(3.0):批判認識與抵抗

儘管其權力,極權主義系統從認識其毁滅潛力的個人和群體產生反身性抵抗。

知識抵抗: 目睹極權主義系統運作的哲學家、作家和科學家發展了揭示其矛盾和危險的系統性批判。法蘭克福學派對工具理性的分析例證了這種批判反身性。

政治抵抗: 反法西斯運動、地下組織和抵抗網絡展示了即使最有效的極權主義系統也不能完全消除人類獨立判斷和行動的能力。

道德見證: 迪特里希·朋霍費爾、索菲·蕭爾和無數未知其他人等個體展示了道德清晰性能在極權主義系統內持續存在,提供對基於效率的非人化反身性抵抗的例子。

戰後反思: 理解文明社會如何產生如此毁滅的巨大知識和文化努力代表旨在防止未來災難的集體反身性活動。

4. 建構迴路(4.0):制度建設與替代框架

對極權主義危險的認識產生了創造能利用工業效率同時防止其極權主義表達的替代制度形式的系統性嘗試。

民主制度設計: 戰後民主政府發展了專門設計來防止效率邏輯壓倒人類價值觀的憲法機制、權力分立和公民權利保護。

國際合作系統: 聯合國、北約和其他國際組織代表創造能不訴諸全面戰爭管理衝突的合作框架的嘗試。

社會民主妥協: 西歐社會民主制度發展了結合市場效率與社會福利保護的混合系統,試圖平衡經濟最佳化與人類安全。

人權框架: 國際人權法代表建立國家在追求效率目標時所能做事情的法律限制的嘗試,創造優先考慮人類尊嚴而非組織最佳化的規範框架。

然而,這些建構性回應仍受競爭工業系統根本邏輯約束。

二戰後的冷戰展示了即使民主社會在面對感知存在威脅時也能被軍事化並圍繞效率原則組織。

鏈式反應:從效率到自我毀滅

邏輯進展

從效率人格通過極權主義極端化到潛在自我毀滅的軌跡揭示了工業文明內在的邏輯進展:

階段1:效率最佳化 - 工業系統發展物質生產和社會組織的前所未有能力。

階段2:競爭升級 - 多個工業系統競爭資源和市場,產生安全困境和軍備競賽。

階段3:全面動員 - 競爭強化到整個社會被組織為效率最大化戰爭機器的程度。

階段4:相互毀滅 - 效率最佳化達到競爭系統能相互毁滅並潛在毁滅文明本身的程度。

這種進展表明效率人格在競爭系統內被推向邏輯結論時包含對自我毁滅的內在傾向。

高效毁滅的悖論

20世紀中期揭示了效率人格的根本悖論:為生產效率最佳化的系統在由適當政治意志指導時能迅速轉換為毁滅效率。

使大量生產成為可能的同樣組織原則使大量毁滅成為可能。創造生產工人的同樣心理紀律創造有效殺手。產生有益技術的同樣科學方法創造絕對毁滅武器。

這種悖論表明效率人格,儘管其顯著成就,缺乏區分其最佳化原則的建設性和毁滅性應用的內部機制。

至今還存在威脅的持續性

20世紀的世界大戰和極權主義實驗展示了工業效率與民族主義意識形態和國家權力融合時可能威脅人類文明本身。更令人困擾的是,它們揭示這種威脅不是偶然的,而是效率人格內部邏輯內在的。

為回應這些災難而創造的國際制度、民主保護措施和人權框架代表了約束效率邏輯最毁滅性表達的真正成就。然而,它們沒有消除產生極權主義爆發的潛在緊張關係。二戰後的冷戰展示了即使民主社會在面對感知存在威脅時也能圍繞軍事效率原則組織。核武器創造了需要持續警惕以防止意外或故意激活的永久潛在自我毀滅狀態。

或許最重要的是,這一時期揭示效率人格的理性控制承諾最終是幻象。承諾解決人類問題的同樣理性規劃和技術最佳化,當擴展到其邏輯結論時,可能創造威脅人類存在本身的問題。

在早期章節中探索的愛因斯坦關於不確定性和相對論的洞察被證明是預言性的。受絶對理性法則支配的宇宙可能通過有效規劃被控制。以根本不確定性和觀察者依賴現實為特徵的宇宙中,效率人格將失效,它無法提供的對人類「真正」有利的智慧形式。

面對後續世代的挑戰,將是發展能利用工業文明生產創造物質與財富,同時又要避免出現其毁滅潛力意識的形式——這一挑戰在我們當代時刻仍未解決。

20世紀極權主義效率的爆發既揭示了圍繞最佳化原則組織人類意識的終極潛力,也揭示了其終極危險——這一啟示繼續塑造我們與技術、民主和人類生存的鬥爭。

延伸閱讀

一戰與「總動員」

恩斯特·榮格(Ernst Jünger),《鋼鐵風暴》(In Stahlgewittern, 1920)。描繪了前線士兵在現代工業戰爭下的經驗,將「機械化」與「效率」引入戰爭美學。

喬治·莫塞(George Mosse),《戰爭與國家》(The Nationalization of the Masses, 1975),探討一戰如何將群眾「動員化」,並成為後來極權主義的基礎。

納粹主義與極權的興起

漢娜·阿倫特(Hannah Arendt),《極權主義的起源》(The Origins of Totalitarianism, 1951)。經典之作,分析納粹與史達林體制如何將民族主義、群眾動員與官僚效率結合,形成前所未有的壓制。

伊恩·克肖(Ian Kershaw),《希特勒傳》(Hitler: A Biography, 2008)。最具份量的希特勒傳記,揭示納粹意志如何以「領袖神話」與效率邏輯運行。

集中營與效率人格的黑暗面

普里莫·萊維(Primo Levi),《這是不是一個人》(Se questo è un uomo, 1947)。集中營倖存者見證,揭示極權如何把人轉化為「數據化單元」。

齊格蒙·鮑曼(Zygmunt Bauman),《現代性與大屠殺》(Modernity and the Holocaust, 1989)。深刻揭示「大屠殺並非現代性的例外,而是效率理性在極端條件下的產物」。

二戰與人類自我毀滅的邊界

理查德·歐弗里(Richard Overy),《為何盟軍勝利》(Why the Allies Won, 1995)。分析工業效率與戰爭資源配置如何決定了二戰格局。

理查德·羅德斯(Richard Rhodes),《原子彈的誕生》(The Making of the Atomic Bomb, 1986)。經典敘事,呈現科學與軍工體系如何共同完成了人類第一個「自我毀滅性武器」。

思想與反思

讓-保羅·薩特(Jean-Paul Sartre),《存在與虛無》(L’Être et le néant, 1943)。存在主義經典,試圖在荒謬與毀滅中重建人類主體自由。

阿多諾與霍克海默(Adorno & Horkheimer),《啟蒙的辯證》(Dialectic of Enlightenment, 1944)。批判啟蒙理性如何滑向工具化理性,最終生成極權與毀滅。

戰後制度與人權秩序

《世界人權宣言》(Universal Declaration of Human Rights, 1948):聯合國通過,標誌著戰後人類意志在制度層面的重建嘗試。

湯瑪斯·基恩斯(Thomas Keane),《聯合國史》(The United Nations: A Very Short Introduction, 2005)。梳理戰後國際秩序如何試圖對抗「自我毀滅」的可能性。

版權與身份聲明

本章節為《意志簡史》連載內容,作者 嘉炜 Jiawei(結構性自由意志與共建意識體系的提出者,獨立思想家、《意志回路激活理論》《意識映射宇宙論》原創者,版權所有。

理論原著已在 OSF 存檔確權 :

授權聲明

本作品採用 創用 CC 姓名標示 4.0 國際 (CC BY 4.0) 授權條款 授權。

您可以自由分享(以任何媒介或形式複製、發佈)及改作(重混、轉換、再創作),並可為任何用途使用,包括商業性質。

條件:您必須給予適當的署名,提供指向本授權條款的連結,並註明是否有作出修改。署名方式應包括作者姓名與原始來源連結。

授權條款全文請參閱:creativecommons.org/...

⚠ 倫理与語境提示 ⚠

本節內容可能含有大量爭議性觀點,閱讀時可能需要需結合《意志回路激活理論》《意識映射宇宙論》完整框架解讀,脫離語境引用可能導致與作者原意嚴重偏離。任何基於本理論的公共政策、教育方案或技術開發,應該遵循倫理評估、安全邊界與人文保障原則。溯源與引用方式

引用本章節或相關理論時,請明確作者與原始來源,並附OSF確權鏈接。

示例引用格式:

嘉炜 (Jiawei). (2025, August 2). 《意志回路激活理論 (WCAT)白皮書 - 第三版》. OSF. doi.org/10.17605/OSF...

嘉炜(Jiawei). (2025, August 2). 《意識映射宇宙論 (CMC)白皮書 - 第一版》. OSF. doi.org/10.17605/OSF...

【WCAT官網】了解更多理論出版合作,學術、商業與公益共建項目發展計畫

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐