透過程式編織生成藝術的新篇章 – Anna Lucia Goense 的藝術實踐

當我們仔細觀察十字繡在網格上的針線選擇,織布機對經線的提起與放下,或編織過程中每個位置的動作決策時,會發現這些傳統工藝本質上都遵循著簡單而精確的二元判斷。正如 Anna Lucia 所言,「縫線或不縫線的概念是電腦運算中二進位1和0邏輯的完美現實隱喻。」這種洞察不僅揭示了技術的歷史連續性,更指向了人類創造活動中某種普遍存在的組織原理。

這個觀點在歷史中早有先聲。1837年,數學家 Ada Lovelace 在面對 Charles Babbage 的分析機時,便已察覺到機械計算與織物創作之間的相似性,她寫道:「這台機器編織代數圖案,就像提花織布機編織花朵和葉子一樣。」提花織布機透過打孔卡片系統,以孔洞的存在或缺失控制織線,實際上構成了一個機械化的二進位程式系統,為後來的計算機發展奠定了概念基礎。

Anna Lucia 進一步深化了這個觀點,指出兩個領域在社會認知上的有趣張力:「編程和紡織品在許多方面都有所交集。它們都是日常材料,然而一個是完全無形的,通常被認為是陽剛的,另一個則是完全有形的,傳統上與女性特質相關聯。」這種觀察揭示了現代社會對技術與工藝的性別化認知,以及數位與物理創作之間人為建構的階層區分。

在實際創作邏輯上,兩個領域展現出驚人的相似性。無論是系統性的整體規劃,參數的精細調整,還是透過不斷測試與修正來達到理想效果的迭代過程,都體現了相同的創作思維。針線工藝中每個針點的決定,如同程式碼中每個指令的執行,都需要精確的邏輯判斷和對整體結構的掌握。這種發現重塑了我們對技術與傳統、數位與物理創作媒介關係的理解,揭示了看似不相關領域之間的深層連結。

在技術與藝術的交界處尋找新的可能性

Anna Lucia 的藝術生涯體現了一種非典型的創作者養成路徑,從嚴謹的工程學科轉向充滿實驗性的生成藝術領域。這個轉換過程不僅是個人職業選擇的改變,更反映了當代創作者如何在技術與藝術的交界處尋找新的表達可能性。

她的學術背景呈現出一種有趣的迂迴軌跡。最初對時裝設計的短暫探索,似乎預示了她對創造性工作的天然傾向,然而現實的考量將她引向了更為實用的土木工程領域。在荷蘭台夫特理工大學(Technische Universiteit Delft)攻讀水資源管理碩士期間,她接受了嚴格的理工科訓練,這種教育經歷賦予了她對系統性思維和數學邏輯的深刻理解,這些技能後來成為她藝術創作的重要基礎。

工程師的職業生涯為 Anna Lucia 提供了豐富的實務經驗,特別是在開羅的四年工作經歷,讓她深度參與了複雜的基礎建設專案。然而,這段看似穩定的職業發展過程中,她逐漸意識到內在創作慾望的匱乏。工程工作雖然需要解決問題的創新思維,但其框架相對固定,缺乏她所渴望的純粹創造性表達空間。這種內在張力成為她後來轉向藝術創作的重要動機。

2018 年成為 Anna Lucia 藝術生涯的轉捩點。她偶然接觸到 Processing 這個開源程式軟體,這個發現如同打開了一扇通往未知領域的門。Processing 作為一個專為視覺藝術和互動媒體設計的程式語言,完美地橋接了她的技術背景與創作渴望。她回憶道:「我不知道什麼是生成藝術,只有當我開始在 Instagram 上分享作品時,我才發現了這個以這種方式創作的社群。」這個轉換過程中最引人注目的是她如何將工程師的分析性思維轉化為藝術創作的優勢。她坦承:「它真的與我數學、分析的一面產生了共鳴。」這種表述揭示了理工背景與生成藝術之間的天然親和性。生成藝術作為一種透過演算法和系統性規則產生視覺作品的創作方式,恰好能夠容納並發揮她在工程領域培養的邏輯思維和問題解決能力。

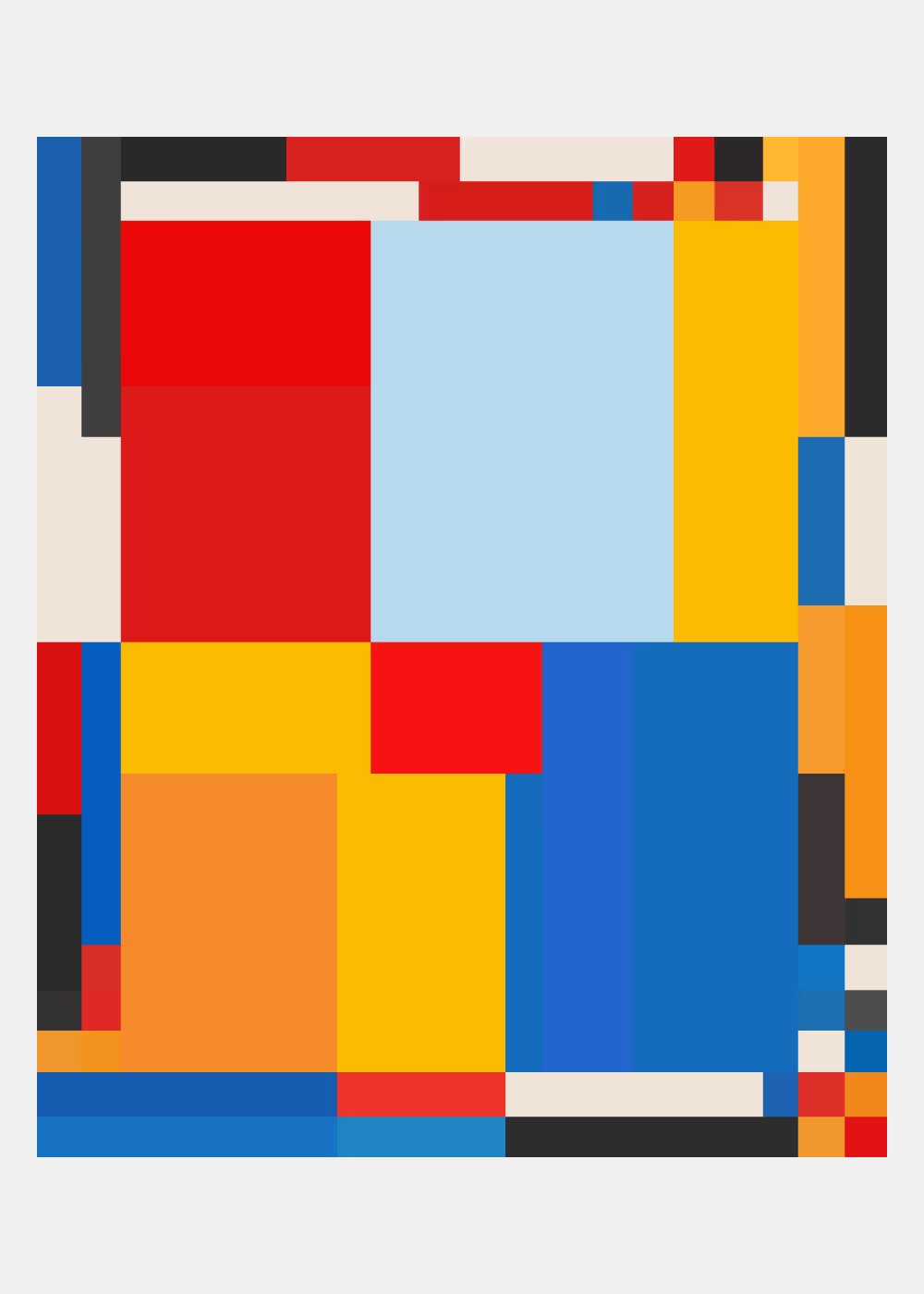

從數位創作到實體織物的進展,則體現了 Anna Lucia 藝術實踐的逐步成熟。最初她專注於純粹的數位藝術創作,這是一個相對安全的起點,允許她在熟悉的程式環境中探索視覺表達的可能性。然而,2022 年開始引入織物和刺繡主題,標誌著她創作視野的重要擴展。這個轉向不僅是媒介的多元化,更反映了她對創作本質的深層思考——如何在數位與物理、抽象與具象之間建立有意義的對話。

這種職業轉換的深層意義在於它挑戰了傳統的專業界限。Anna Lucia 的經歷證明了跨領域移動的創造性潛力,她的工程背景並非藝術創作的障礙,而是提供了獨特的視角和方法論。她的案例反映了當代創作環境中,技術素養與藝術敏感度之間的新型融合模式,這種融合不僅豐富了個人的創作實踐,也為藝術領域帶來了新的思維方式和表達可能性。

從編程觀察編織,重新詮釋隨機性的浪漫

2023 年,Anna Lucia 與阿拉巴馬州 Gee's Bend 非裔美國女性拼布被藝術家的合作,體現了當代藝術實踐中跨文化對話的複雜性與可能性。這個專案不僅是生成藝術與傳統工藝的結合,更是兩種截然不同文化背景和創作脈絡之間的深度交流,揭示了全球化時代藝術創作中文化邊界的流動性。

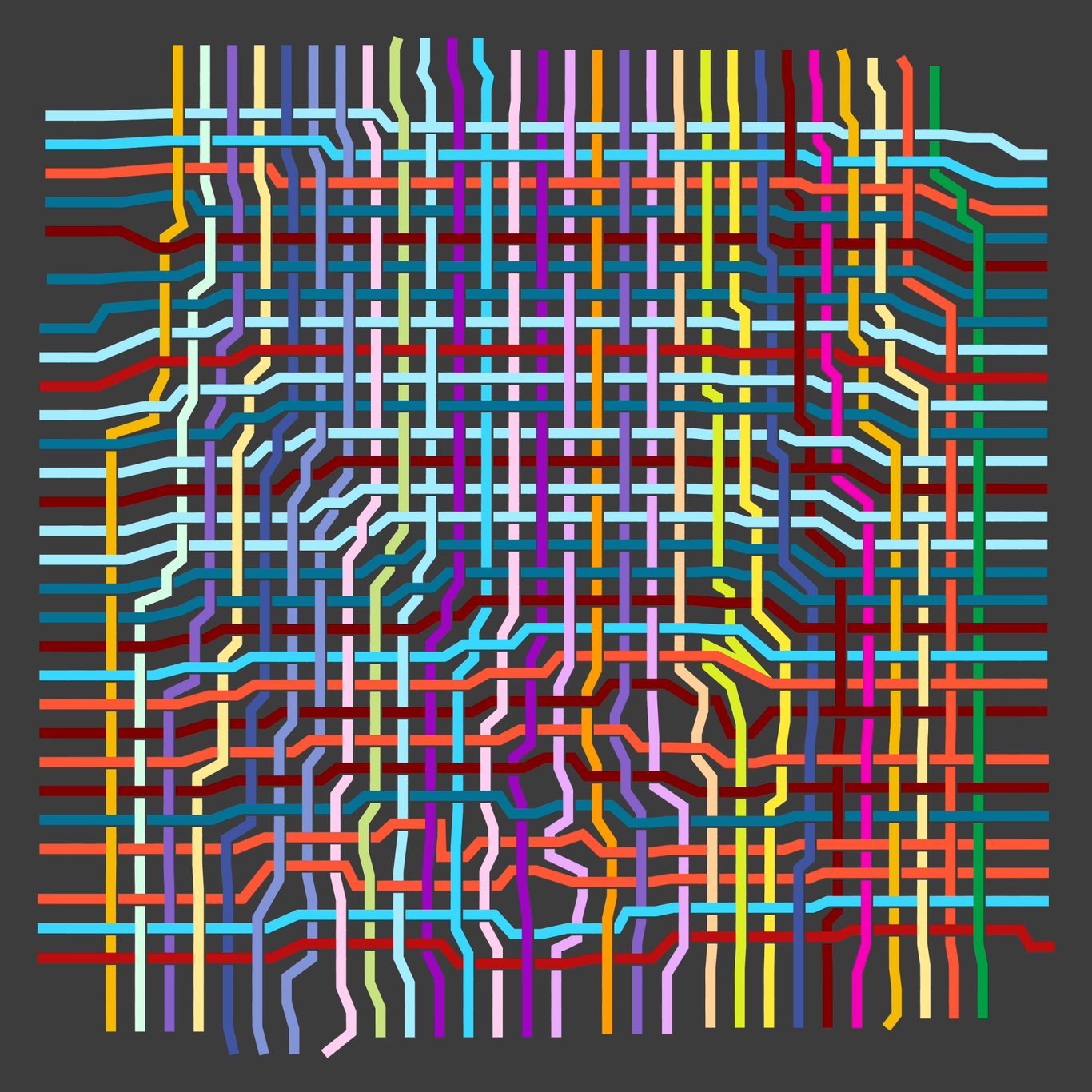

這個合作的開頭伴隨著偶然性的浪漫,Gee’s Bend 合作專案的共同製作人 Robert Hill 在網路上意外地發現了 Anna Lucia 的「Loom」專案,敏銳地察覺到這個數位生成藝術作品與 Gee's Bend 拼布被傳統之間的潛在關聯。這種透過數位媒介促成的文化連結,反映了當代藝術生態中技術平台如何重新配置創作者之間的關係,使得地理距離和文化差異不再是合作的絕對障礙。

Gee's Bend 的拼布被藝術傳統承載著深厚的歷史重量和文化記憶。這些非裔美國女性藝術家的創作實踐,不僅是日常生活中的實用工藝,更是一種世代相傳的文化表達方式,蘊含著關於社群認同、歷史記憶和創造性抵抗的複雜敘事。當這種根植於特定歷史和地理語境的傳統工藝,與 Anna Lucia 基於演算法的生成藝術相遇時,產生了一種既尊重傳統又具有當代性的創作可能性。

合作過程中最引人注目的是 Anna Lucia 處理文化敏感性與藝術創新之間的平衡。她與四位拼布被藝術家的協作,不是簡單的技術應用或圖案挪用,而是透過深入理解這些傳統圖案的文化內涵,將其轉化為演算法邏輯。這種轉化過程需要極其細緻的文化敏感度,既要保持原有圖案的美學特質和文化意義,又要在新的技術語境中賦予其當代的表達形式。

Anna Lucia 對這些藝術家創作過程的觀察極具洞察力:「她們經常從同樣的複雜圖案開始,但經過世代傳承,她們會給予自己的詮釋,而且還有隨機性元素,因為她們使用手邊可得的布料工作——沒有什麼是精確預先決定的,這就是美麗所在。」這種觀察揭示了傳統工藝中變異與傳承的辯證關係,以及創作中偶然性與規律性的複雜互動。

多個 NFT 的創建和對應實體拼布被的製作機制,體現了這個合作專案的創新性結構。購買NFT 的收藏者可以委託其中一位藝術家將數位圖案轉化為實體拼布被,這種安排不僅為傳統工藝師提供了經濟支持,更重要的是建立了一種新型的文化交流模式。數位藝術作品與手工製作之間的這種轉換關係,質疑了原創性和複製性的傳統界定,同時也重新定義了藝術品的物質性和價值生成機制。

這種跨文化合作的深層意義在於它超越了簡單的文化融合或技術展示。Anna Lucia 的做法體現了一種文化敏感的當代藝術實踐,她既不是文化的獵奇者,也不是技術的炫耀者,而是透過真誠的對話和互相學習,創造出既尊重傳統又具有創新性的藝術形式。這種合作模式為全球化時代的跨文化藝術實踐提供了重要的參考範例,展示了如何在保持文化特殊性的同時,開啟新的創作可能性。

最終,這個專案的價值不僅在於其創造的藝術作品,更在於它所建立的文化對話模式。它證明了當代藝術中的跨文化合作可以超越表面的異域情調或技術獵奇,而是透過深度的文化理解和真誠的創作交流,產生既具有普遍性又保持特殊性的藝術表達。

創作者、演算法和機器之間精細校準的對話

當代藝術機構對數位藝術和工藝藝術的態度轉變,反映了藝術定義邊界的根本性重構。長期以來,藝術界存在著一種等級化的價值體系,將「純藝術」置於創作階層的頂端,而將數位技術和手工藝術邊緣化為次等的創作形式。數位藝術常被質疑缺乏傳統意義上的「創造性」,被視為技術操作而非藝術表達;工藝藝術則因其實用功能和「女性化」特質,長期被排除在高雅藝術的範疇之外,被貶低為「手工藝」而非「藝術」。

然而,Anna Lucia 這樣的跨媒介創作者正在挑戰這種僵化的分類體系。紐約藝術設計博物館首席策展人 Elissa Auther 的觀點具有指標性意義,她認為數位和生成技術「對現在來說是必要的工具」,特別是對於那些試圖「模糊過去與現在、類比與數位、手工與機器製作之間界限」的藝術家而言。這種表述不僅承認了數位技術作為藝術媒介的正當性,更重要的是將其定位為當代藝術創作中不可或缺的表達工具。

Verse 數位藝術平台藝術總監 Leyla Fakhr 的職業軌跡也體現了這種態度轉變的深度。她從倫敦泰特美術館八年的現代與當代藝術收藏專業經驗,轉向數位藝術領域,這個轉換不僅是個人職業選擇,更象徵著傳統藝術機構內部對新興創作形式認知的演進。她坦言:「態度正在緩慢改變,藝術界正變得不那麼線性和教條。」這種變化的背後,是對當代創作生態複雜性的逐步認知和接受。

特別值得注意的是,Fakhr 對技術與藝術關係的理解展現了一種更為成熟的當代視角:「技術是我們所處時代的內在特質,技術是我們的延伸——認為它不是藝術的一部分是不合理的。」這種表述超越了技術工具論的簡化觀點,將技術視為當代人類經驗的有機組成部分,認為數位藝術的正當性不需要額外的辯護,而是當代藝術生態的自然表現。

然而,這種態度轉變仍面臨著結構性的挑戰。Anna Lucia 也意識到,真正的接受需要將注意力從創作過程轉移到最終作品本身:「我的作品是用程式碼製作的,但我希望這是其中最不有趣的部分。就像看一幅畫時,第一個問題不會是他們使用的畫筆。我認為我們還沒有達到那種程度。」這種表述揭示了當前藝術界對新媒介的關注仍然停留在技術層面的新奇性,而非作品的美學內涵和概念深度。

Anna Lucia 的創作方法論體現了一種對技術控制權的堅持,這種堅持在當代 AI 藝術興起的背景下顯得特別重要。她明確區分自己的生成藝術與人工智能產生的作品:「我工作的系統不是黑盒子。我知道我系統中每一行程式碼的作用,最終的感動在於我的想法轉化到了物理世界。」這種表述不僅是技術立場的宣示,更是對創作主體性的捍衛。在 AI 藝術可能威脅創作者能動性的時代,她的做法重申了藝術家作為創作主導者的重要性,技術是服務於創作意圖的工具,而非替代創作者判斷的黑盒系統。

她將自己的創作過程描述為「創作者、演算法和機器之間精細校準的對話」,這個概念揭示了當代技術藝術中人機協作的複雜性。這不是簡單的工具使用關係,而是一種動態的三方互動:創作者設定參數和美學目標,演算法按照邏輯規則生成變化,機器則將虛擬概念轉化為物理實體。每個環節都具有其獨特的特性和限制,創作的藝術性正在於如何在三者之間找到平衡點,使技術的精確性服務於藝術的表達性。

小結:透過編織的隱喻展現藝術不斷交織的文化演進過程

Anna Lucia 的藝術實踐最終指向了一個根本性的問題:在技術與傳統、數位與物理、全球與本土的多重張力中,當代藝術如何重新定義自身的邊界?她的回答既不是技術決定論的樂觀,也不是文化保守主義的焦慮,而是透過「編織」這個古老而恆久的創作隱喻,揭示了人類創造活動中那些跨越時空的共同結構。從 Ada Lovelace 的提花織布機到 Processing 的演算法,從 Gee's Bend 的拼布被傳統到 NFT 的數位確權,她的實踐證明了藝術史從來不是線性進步的敘事,而是一個不斷重新編織自身的複雜網絡。在這個網絡中,技術不再是藝術的對立面,傳統也不是現代的包袱,而是創作者可以靈活調用的文化資源。正如她在每一次程式碼的執行中都保持著對演算法的完全掌控,Anna Lucia 的藝術實踐重申了創作主體性在技術時代的不可替代性。她所編織的,不僅是針線與程式碼的對話,更是一個關於藝術如何在複雜的當代文化生態中找到自己位置的深刻思考。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐