現場》從廚房到世界,一代女性的螢幕典範:金恬、洪愛珠對談《切、炒、觀、學:傅培梅、戰後臺灣與20世紀中華料理》

文|謝達文(自由撰稿人)

說起台灣早期的電視名廚傅培梅,作家洪愛珠對一個畫面印象深刻:「最讓我佩服的是,有一次她炒空心菜,火從爐邊冒出來,大概已經遮住臉這麼高。而那是沒有剪輯的,一般人很可能會左顧右盼,看工作人員能不能幫忙。」她回憶,「但我就看著傅培梅,她只是對著那盆火吹了一口氣,那個火就這樣下來了。」

「她非常非常像長一輩的人做菜的樣子」,洪愛珠先是語速加快,再又漸漸放慢。「傅培梅反映的其實是一個時代的女性精神:那種身兼多職的女性,而且是經歷過戰爭、經歷過動盪、不會大驚小怪的女性。」

不大驚小怪,身兼多職,一個時代的女性精神──這些定位也在在呼應了歷史學家金恬(Michelle T. King)對傅培梅的分析。

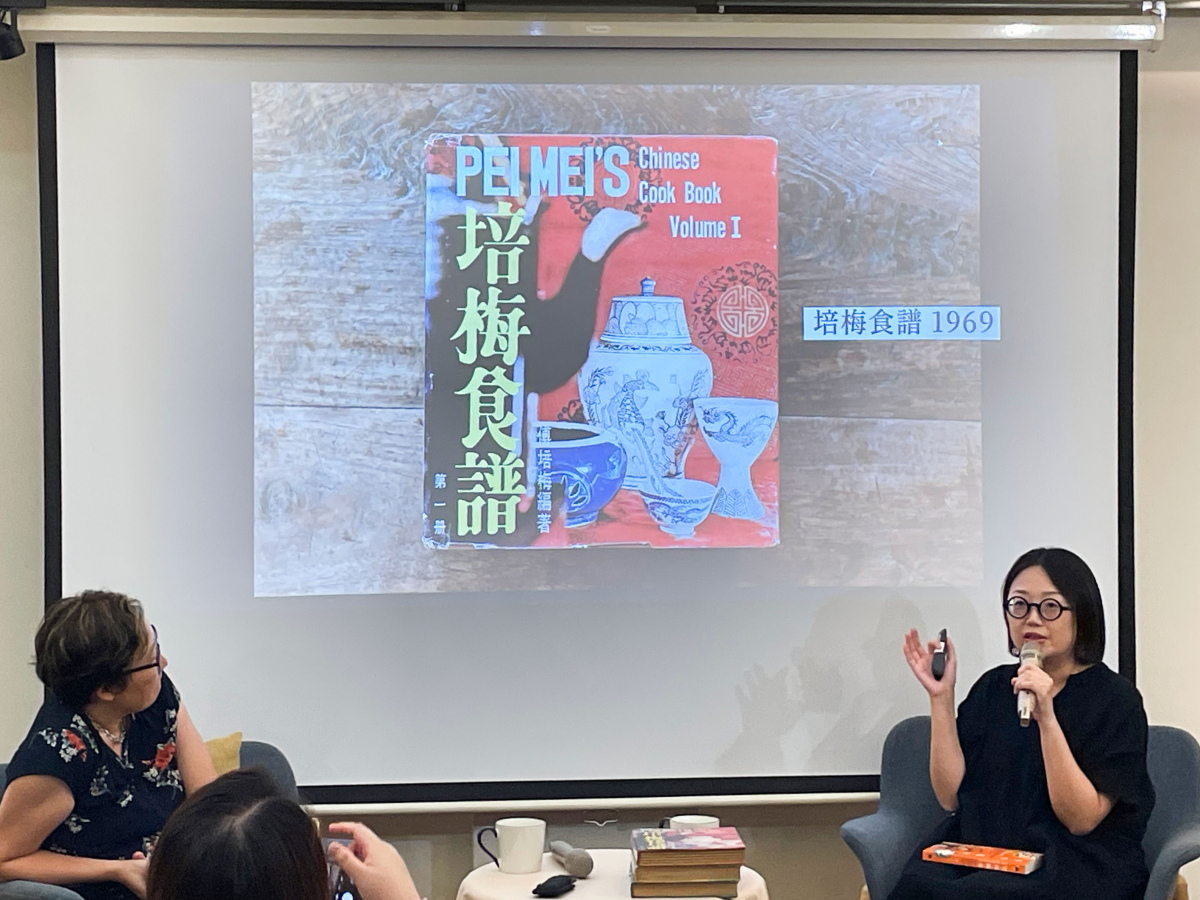

金恬是美國北卡羅來納大學教堂山分校歷史系教授,從小在美國出生長大,父母都是60年代自台灣移民至美國,也都是《培梅食譜》的讀者。去年,金恬在美國出版《Chop Fry Watch Learn: Fu Pei-mei and the Making of Modern Chinese Food》一書,講述傅培梅長達半世紀的生涯裡不同階段的故事,分析其出道、成名、發揮影響力的時代背景,如何反映台灣乃至美國華裔移民的種種變遷,獲得《紐約時報》2024年度百大好書等大獎肯定。到了今年,台灣的讀者也能讀到這本書,書名是《切、炒、觀、學:傅培梅、戰後臺灣與20世紀中華料理》。

日前金恬本人親自來到台灣出席新書發表會,洪愛珠則是受邀與她同台的與談人。對談過程中,兩人同時觸及這樣的主題:從60年代出道、再近半世紀後退休,傅培梅是個怎樣的女性?她展現出怎樣的時代意義?又怎樣因著這些意義而觸及這麼多人、這麼多家庭?

➤能幹的風采,理想的媽媽

如果說洪愛珠記得的是傅培梅炒空心菜時如何吹熄大火,金恬觀察到的一大重點則是傅培梅在節目上穿著的旗袍以及圍裙。兩者都反映了一種優雅從容的女性形象──洪愛珠觀察到「不會大驚小怪」的女性特質,在金恬的分析中,這更對應到一種理想化的母親形象。

「她一直扮演一種傳統婦女的角色」,金恬這樣分析這位縱橫台灣電視半世紀的一代名廚,「從她自60年代開始上台視,你看到她一直有種很傳統的味道,穿著一件旗袍,圍著一件圍裙。」

然而,她又不只是一位普通的傳統婦女。「她的圍裙就有300多條,頭髮也很漂亮。」而那樣的優雅、那樣的完美,是傅培梅魅力的來源。「很多記得她的人會說:『她長得就像一個典範的家庭主婦──不像我的媽媽,在廚房裡炒菜整個人亂七八糟,又有鹽又有油』。」

是媽媽,但又比人們自家的媽媽還更為典範,更為乾淨,更為從容。「所以我覺得她為什麼那麼受歡迎,就是因為她像是一位理想的媽媽,能在廚房裡給你做這麼好吃的菜,還能為你很仔細地解釋。」金恬這樣總結。

在書裡的其中一章,金恬開頭第一段更提到這樣的圍裙對傅培梅而言有其意義,不僅具實用性,而且「還可以是一種時尚宣言,讓一位家庭主婦在突然有客人來家裡喝茶時展現她的『能幹風采』。」

當然,要能展現這樣屬於家庭主婦的「能幹風采」──或者說,要有洪愛珠所說的那種「不大驚小怪」,隨時應付裕如──背後仰賴許多隱藏的、不被其他人看見的苦功。

購置旗袍和圍裙只是其中一個環節。洪愛珠特別向聽眾舉例說明:「比如傅培梅做菜的時候,很常要在5分鐘做一些很難的菜,比如香酥鴨,她就會說她昨天天不亮的時候就已經先曬好了什麼。」

「你就知道,哪怕是那麼有名的主持人,她也要在天不亮的時候先做好多好多的預備工作。」為了反映一個時代理想的「女性精神」,為了要永遠顯得優雅從容,傅培梅得要在其他人都還在睡覺時,就付出大量事前的勞力。

➤「都是憑著她丈夫的口味來做」

說到這裡,洪愛珠借用了一個常見的比喻:「那些都是冰山底下的預先準備。」

但問題是,在這座冰山之下,並非所有的預先準備都是出於傅培梅的歡喜甘願。「她自傳裡也寫到,她要坐公車去買大包小包的菜──台灣電視公司給她的勞動條件並不好,而她是上了日本電視台才發現,台視其實滿剝削她的。」洪愛珠提到。

這也反映了現實的另一層面:在理想母親的能幹風采背後,這同時也是一個剝削的故事。那也是300多件圍裙所代表的冰山,底下藏著的不只是傅培梅的自我要求,還有他人認為傅培梅所理應承受的各種負擔。

負擔的來源當然不只是台視公司。比如,在分享會讀者提問的環節,有聽眾舉手詢問金恬一個看似平常、只關於料理品味的問題:傅培梅青少女時期在中國東北長大,這是否也影響了她的烹飪呢?

對此,金恬的回答再度帶著聽眾看見冰山底下的景況。「我想,比起她的東北身分,她老公的東北身分可能影響更大。」在書裡,金恬提到傅培梅是在同事介紹下和同樣來自大連的丈夫認識,之後成婚生子。傅培梅在婚前並不會做菜,是因為丈夫愛找友人來家打牌,要求傅培梅掌廚招待客人,又嫌棄她煮得不好,才讓她發奮學習料理。「她的丈夫就是很純正的東北口味,所以會要求她做一些東北菜,尤其是包餃子。」

於是,東北的餃子成為傅培梅烹飪的起點。金恬停頓了一拍,接著又繼續往下說:「我想,很有意思的是,傅培梅的自傳裡很少提到她自己喜歡吃什麼東西,都是憑著她丈夫的口味來做,又或者是看孩子喜歡吃什麼。」

即使是足以代表一整個時代的電視名廚,同時也是整個世代最知名的職業婦女,她也要把自己對食物的品味縮到最小。「她女兒就說,要是她只是一個人吃飯,她也不會做那麼麻煩的菜,吃一些泡麵就可以了。」回到家裡,能幹的母親服務的終究是家人的品味。

其實,金恬在書裡仔細描述傅培梅圍裙收藏的那一章,標題正是「主婦就該忘記自我嗎?」她提到傅培梅對丈夫「百依百順」,上電視、出食譜的所有收入也通通交給丈夫保管。有一次,傅培梅聽從朋友的勸告,偷偷藏了一些錢當私房錢,卻根本想不到自己的錢能怎麼花用,以至於藏到都忘記有這筆錢存在。

金恬在書中同一章也提到同時代另一位標誌性的女性:將女性主義引入台灣的先鋒呂秀蓮。在70年代中期、也就是傅培梅40幾歲的時候,呂秀蓮開始公開撰文質疑「男主外、女主內」的傳統分工邏輯,更一度在婦女節舉辦「男性烹飪比賽」──其中一位評審恰好就是傅培梅──鼓勵夫妻在家務上共同合作。

書中也引述,傅培梅晚年於自傳中寫出這樣的句子:「當時也從未想到,時代不同了,有許多事,其實都是些不合理的行為模式。」

➤「有一天,我也要有這種生活」

其實,呂秀蓮並不排斥圍裙。她首度競選時在菜市場發送的贈品就是圍裙,上頭印有呂秀蓮名字和標語,讓攤商、家庭主婦們都能樂意穿上,等於為這位第一批投入民主運動的女性候選人免費宣傳。

在那章的最後一段,金恬下了這樣的結論:「圍裙確實可以把女性束縛於廚房,讓她難以擺脫家中兩性分工的常態。但同時,它也能提醒女性不忘記母親過去的犧牲奉獻,以及這一代代傳承下來的女性力量。」

這段話前半指的是傅培梅這樣的女性,但後段卻不只適用於呂秀蓮而已,也同樣適用於傅培梅。「儘管傅培梅從未明白自稱為女性主義者,但她十分清楚社會對家庭主婦和職業婦女的期待,並且認真看待她們的需求、關懷與願望。」金恬在書裡這樣定位傅培梅的出發點,「她有一個務實的目標,就是幫助所有在廚房裡手足無措、不知今晚該煮什麼的女性。」

披上圍裙前後的辛苦經驗,以及在那之後自己的探索與成長,讓傅培梅知道同時代的其他女性需要什麼,她又能夠發揮出怎樣的力量。而這些不會是虛假的,也不是其他人──其他剝削她的男人──能夠搶奪、定義的。

在新書發表會上,金恬也分享一位傅培梅的忠實觀眾在訪談時和她說的故事,恰能證明這樣的需求,以及這樣的力量。那位受訪者是個家境清寒的本省女孩,從小常和母親、姊姊到人家裡幫傭打掃。因為成績不好,她在學校頻頻被老師羞辱。而當她打開便當盒,也經常連配菜都沒有。

「她記得那時放學回家,其他人都出去工作了,只有她一個人,她就自己看傅培梅的節目。」金恬轉述,「她也不記得傅培梅做了什麼菜,只記得這個外省人做這些菜時,每一個調羹、每一只碗、每一雙筷子都有固定的地方,都收拾得很漂亮。她記得她當時這樣想:『有一天,我也要有這種生活。』」

後來,這位女孩當上護理師、值了7年晚班,存夠了錢,到美國繼續修讀護理,在美國當上教授。而傅培梅提供給她的,就是讓她對自己的生活有更好的想像。

有別於這位護理系教授,洪愛珠對傅培梅做過的另一道菜則也印象深刻。從這道菜裡,也可看出這積極的力量,同樣源自於一名女性在廚房裡自己的探索,以及自己的成就。「我也做了她的鍋塌豆腐,那在市面上完全吃不到」,洪愛珠分享,「市面上的鍋塌豆腐是在豆腐煎好之後在鍋子裡頭燒,燒到收汁,吸滿醬油跟高湯。但傅培梅的版本裡,兩片豆腐中間還要夾肉。大家一定要看影片,她在影片裡做得毫不費力,我在廚房裡做的時候所有豆腐都往四方滑開。」

「你可以看得出來,傅培梅給當時的主婦一個啟發:如果你願意的話,跟著她的步驟,你可以做出超乎尋常的美味。」

洪愛珠緊接著說,語氣難掩興奮:「這道菜得來不易,但是非常好吃。」●(原文於 2025-09-08在OPENBOOK官網首度刊登)

切、炒、觀、學:傅培梅、戰後臺灣與20世紀中華料理

Chop Fry Watch Learn: Fu Pei-Mei and the Making of Modern Chinese Food

作者:金恬(Michelle T. King)

譯者:魏靖儀

出版:春山出版

定價:580元

【內容簡介➤】

作者簡介:金恬(Michelle T. King)

北卡羅來納大學教堂山分校教授,專長近現代中國性別史與飲食史。著有《切、炒、觀、學:傅培梅、戰後臺灣與20世紀中華料理》(Chop Fry Watch Learn: Fu Pei-mei and the Making of Modern Chinese Food, 2024)與《生死之間:19世紀中國的女嬰殺戮》(Between Birth and Death: Female Infanticide in Nineteenth-Century China, 2014),並擔任《亞洲飲食民族主義》(Culinary Nationalism in Asia, 2019)編者及《當代中國飲食文化》(Modern Chinese Foodways, 2025)共同編者。2020–21年獲美國國家人文基金會公共學者獎助,目前與家人居住於教堂山。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐