在山、在海,在藝術史——臺東美術館「Éric Poitevin個人攝影展:你見過的風景我走過」

從臺東機場走出,招了輛計程車,我來到位於市區的臺東美術館(東美館)。

檢索早期地圖,這一帶從日治到戰後中期都屬於農田與空地。2000年以後臺東縣政府開始有興建藝術館所的行動,歷經幾年討論和興築,2007年對外開放,是臺灣第一座縣級美術館(之後還有近年升格為縣級的屏東美術館)。

臺東美術館的境內包含一個戶外展示空間,兩個展廳與兩棟館舍(分別是一期展覽區與二期文創活動區),四周環境綠意盎然。雖說空間與設備難以和其他更高級別的美術館相比,但考量臺東的藝文人口,作為地方美術館已綽綽有餘——何況全館免費參觀。在我參觀的當天早上,還是可以看到不少學生、家庭參觀,也有許多居民在綠地和館舍迴廊休憩。並且館內走廊有開放書櫃,裡面陳列其他縣市美術館、大學的展覽圖錄、藝術期刊,也算是五臟俱全。

從蒙吉耶納到臺東

來到臺東美術館,是為了參觀法國攝影師埃里克・普瓦特凡(Éric Poitevin, 1961- )的攝影個展「你見過的風景我走過」。根據資料,策展人蘇盈龍旅居法國,專長是攝影史。

根據臺東縣文化處的新聞稿,普瓦特凡「藉由林野、藤蔓,在作品中表現出對於自然、歷史的消逝與哀傷,並將景物與藝術史相互映照,進而反思表現攝影與繪畫史的相關性,卻又反對攝影為繪畫的延續。」結合攝影與繪畫史的創作並不少見,不過普瓦特凡的作品是以「自然」作為連結兩者的介質,似乎更多對人與自然間複雜關係的處理,這讓我產生了好奇。

此次「你見過的風景我走過」,普瓦特凡帶來包含「林野」、「閒花枯草」與「動物之殤」等四個系列的作品。在一些新聞報導與網路文章中,會提到這樣的選擇也呼應了臺東的自然環境——自然,既蘊含外部策展方對臺東的投射與想像,也是館方作為地方美術館的一種自我定位。

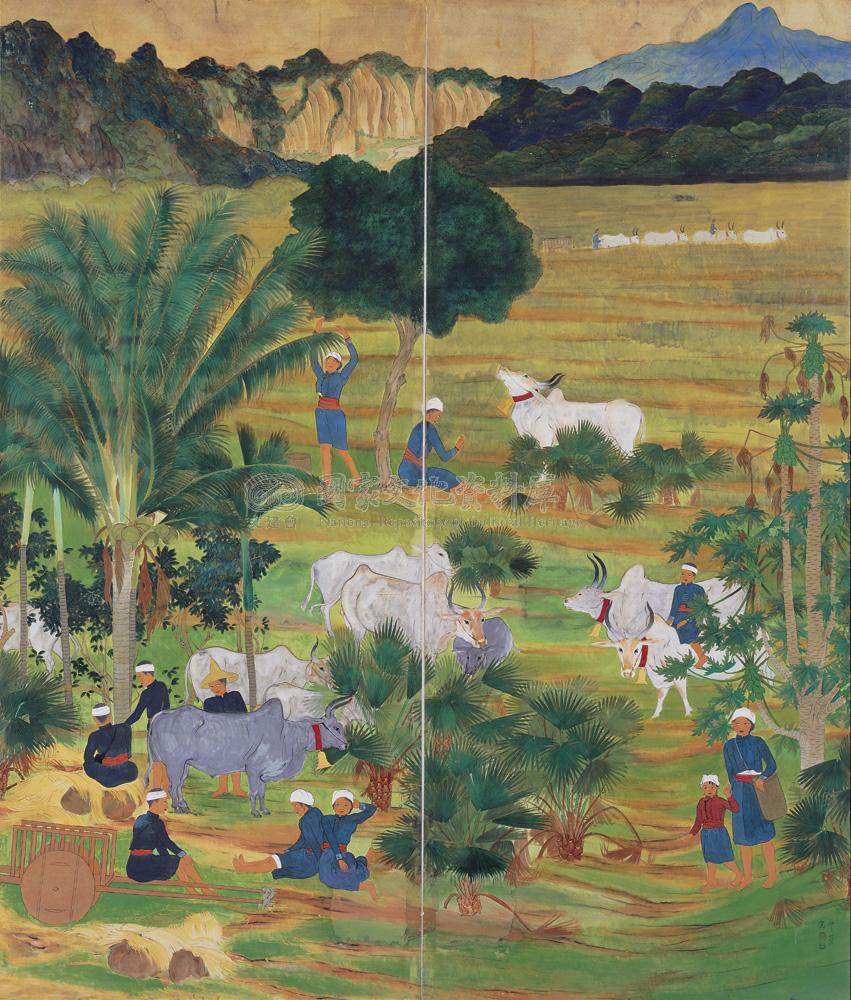

追溯臺東為題材的創作,最早的例子之一是日本畫家村上無羅(1900-1975)的日本畫〈馬蘭社的印象〉。村上無羅本名英夫,畢業於東京美術學校,1920年代後期來到臺灣,在基隆任教。他在1934年曾搭船前往臺東港,探訪Taromak與Puyuma的部落。這位日本畫家以短歌歌詠當地優美的自然景緻,以及河岸邊生長的茱萸(ぐみ,胡頽子)。〈馬蘭社的印象〉描繪卑南溪旁的Falangaw阿美族人,使役著印度牛採收作物,遠方可見卑南溪與利吉惡地,雖說是實地寫生,但卻揉合日本畫家對這片土地的山海印象與理想投射——既是現實,也是桃花源般的幻夢。

不同於村上無羅,普瓦特凡的作品並非在臺東的大自然製作而成,而是他生活和工作的法國默茲省小鎮——蒙吉耶納(Mangiennes,按照展覽的翻譯)。兩地從緯度、氣候、地質都大不相同,卻透過藝術家的鏡頭與跨國的藝術社群網絡連結在一起。

根據展覽說明,普瓦特凡鏡頭下的蒙吉耶納:「曾經是第一次世界大戰時著名的『凡爾登戰役』所在之處,影像中蔥蔥鬱鬱的土地下,覆蓋著戰爭史上死傷最為慘重的戰役之一,六個村鎮在此役之後永遠消失。由於太多考量(未報砲彈、遺體等),法國政府並未重建此處,而是植以大片樹林。」

在普瓦特凡的作品中,大尺幅輸出的影像布滿錯綜、茂密、盤根錯節的樹木,近乎一比一呈現真實的觀看比例。迫近的樹幹和藤蔓分割畫面,營造如同窗框的效果,邀請觀眾進入其中。厚重的植被則像是正在自癒的蟹足腫,嘗試掩蓋昔日的戰壕、道路,在幽微的鏡頭語言間,呈現生與死的張力。若各位前往參觀,推薦以自遠而近的觀看距離,欣賞「林野」系列中的凡爾登森林,相信能感受到我所說的視覺效果。

近幾年,因為某項計畫,我開始整理日治初期臺灣總督府理蕃的相關畫作,尤其是描繪「隘勇線」題材的部分。

百年前,在新竹內橫屏山一帶,當地原住民與總督府爆發激烈的軍事衝突,總督府砍伐山林,建造隘寮、砲臺、電網、隘道,國家的力量如同利劍一般直入大自然的咽喉。有學者研究發現,原本因砍伐而焦枯的內橫屏山頭,幾年後被移植大片的日本吉野櫻,廣為觀光宣傳,並重新被命名為「吉野臺」。

帝國的櫻花塗改既有原本土地遺留的戰爭傷痕,學者如是說:「無論是殖民者的討伐,抑或部落的抵抗,兩者都被壓抑在記憶支配的深處,成為必須遺忘的過去。」實際上在臺東,前面所提到的Taromak部落也曾因總督府的武力砲擊,被迫從高山遷至低處——這件事發生在村上無羅來訪作畫之前。

換句話說,不只是自然,就連臺灣山林中被掩藏的戰爭記憶,也與普瓦特凡鏡頭下的蒙吉耶納遙相呼應。歐洲的第一次世界大戰,和日本殖民統治者在臺灣掀起的「理蕃」戰爭,無論是規模、動機,甚至是形式都截然不同,但當時的痕跡最終都以一種不完美的方式癒合。從蒙吉耶納到臺東,普瓦特凡的作品提示臺灣觀眾認識土地歷史的途徑。

獵物、頭骨:與藝術史傳統的對話

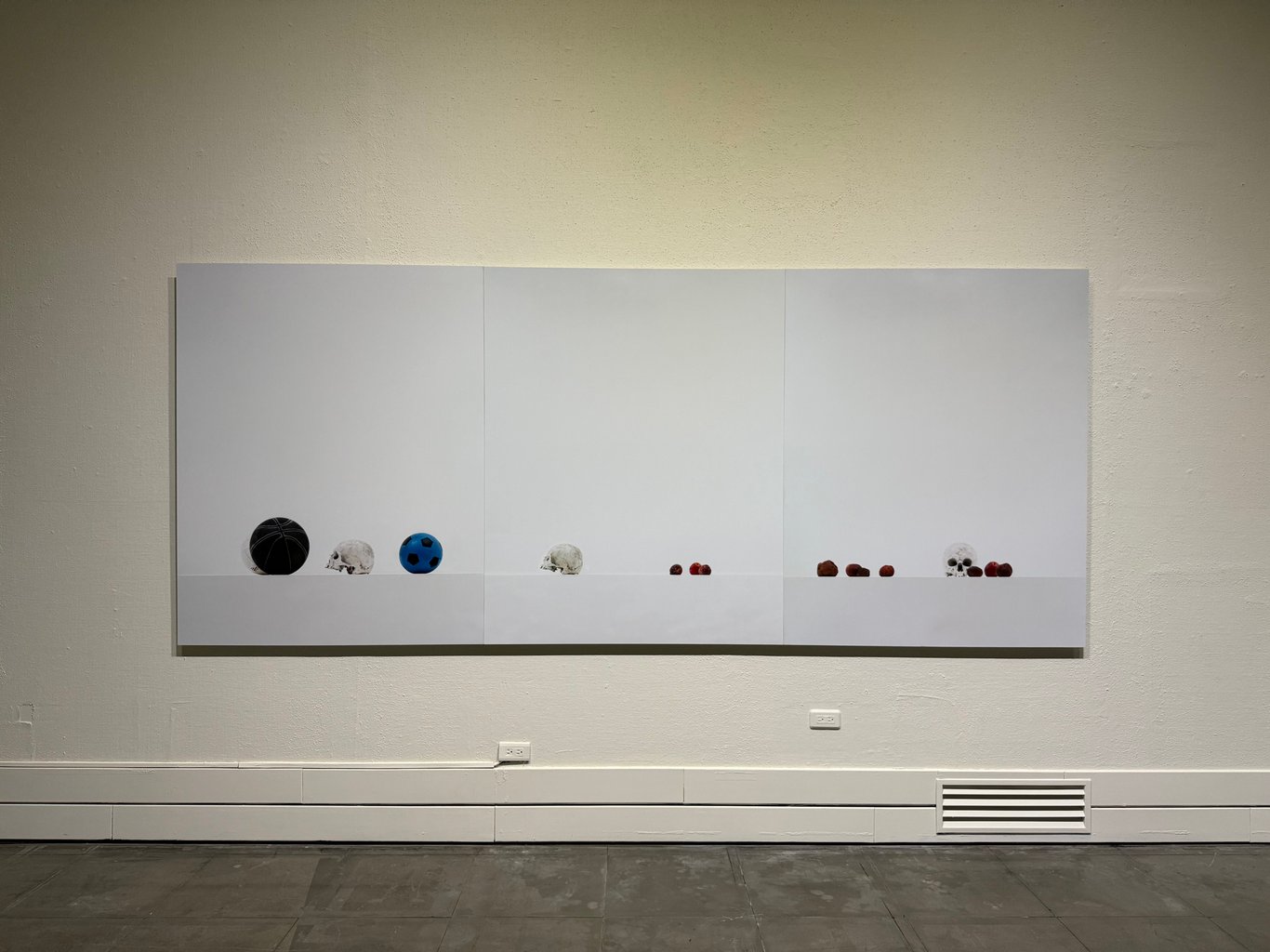

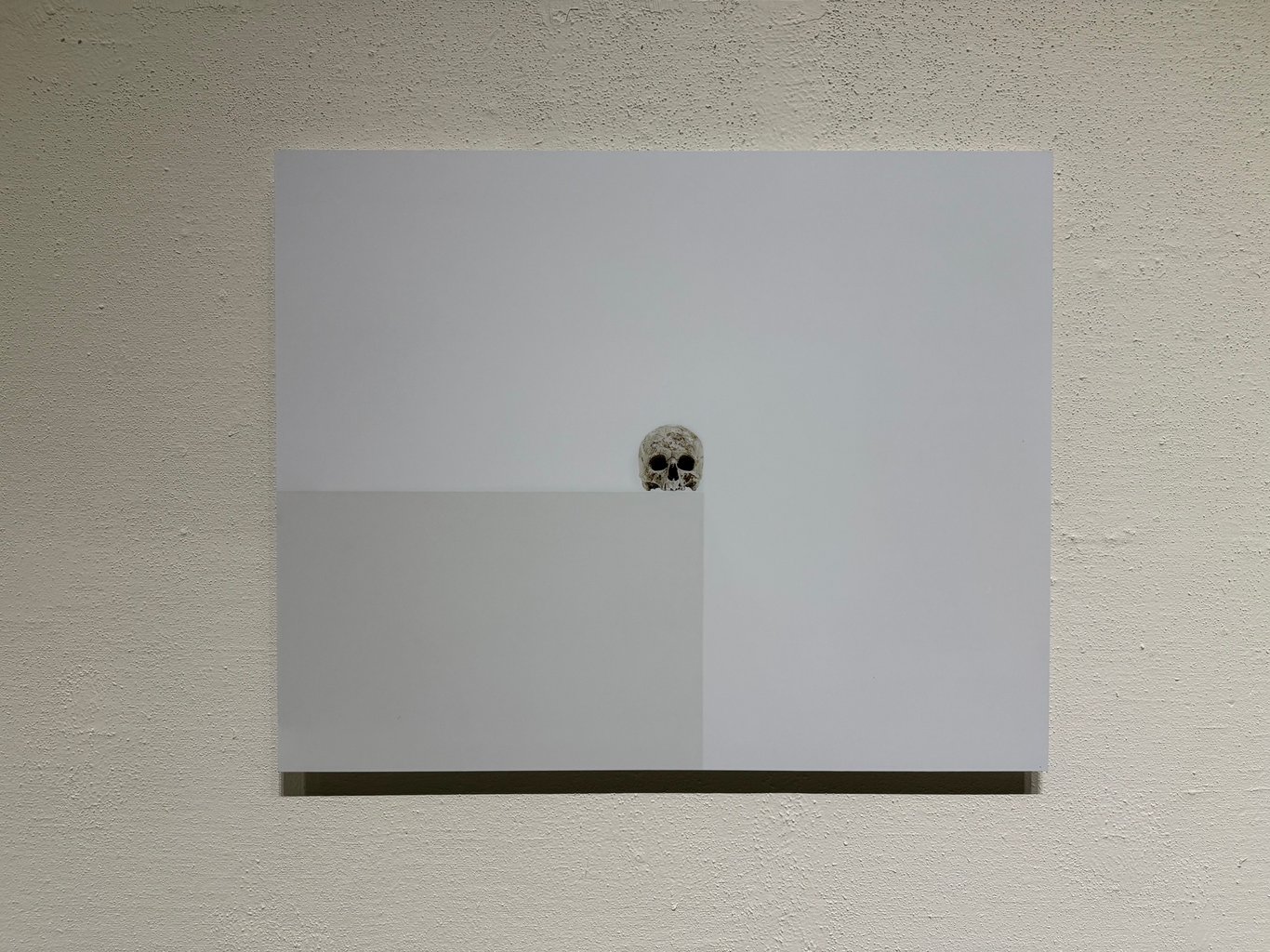

同樣是與死亡有關的主題,在同一展間中還展出一批不同主題的攝影作品:普瓦特凡在純白的空間中,以平視的視角拍攝頭蓋骨,搭配諸如水果、足球、籃球等尋常物件,構成類似靜物畫(Nature morte)的形式:有聚散、主次,並呼應了西方藝術史中靜物畫的脈絡。

十七世紀的荷蘭,由於地理大發現的緣故,透過海上的香料貿易而致富,不僅創建第一家證券交易所,也建立當時世界上最為發達的債務市場,形成早期資本主義的社會。在這個被稱作黃金時代(Gouden Eeuw)的巔峰時期,荷蘭的藝術也達到高度的發展——歸咎於作為買家和贊助者的中產階級增加。此時出現了一種特殊的靜物畫主題,被稱作虛空派(Vanitas)。在這類題材,畫家時常運用各種對應的靜物,傳遞生命無常,時光流逝的象徵意涵,其中最常被使用的就是頭蓋骨。

普瓦特凡的靜物攝影並不完全複製十七世紀荷蘭虛空派畫作的構圖——也就是三角形佈局搭配青花瓷、鮮花、瓶中船、時鐘、沙漏的組合,也不是以新興的中產階級商人為預設觀者。在這些富有現代感的影像裡,頭蓋骨多採正面或側面,尤其是正面的安排,給人一種骷髏空洞的眼窩凝視觀眾的錯覺。結合純白的背景,時而搭配置中的構圖,以一種很直觀的方式凸顯死亡的意象,而非早期虛空派那種隱晦或富含道德勸說味道的圖像學(Iconology)操作。

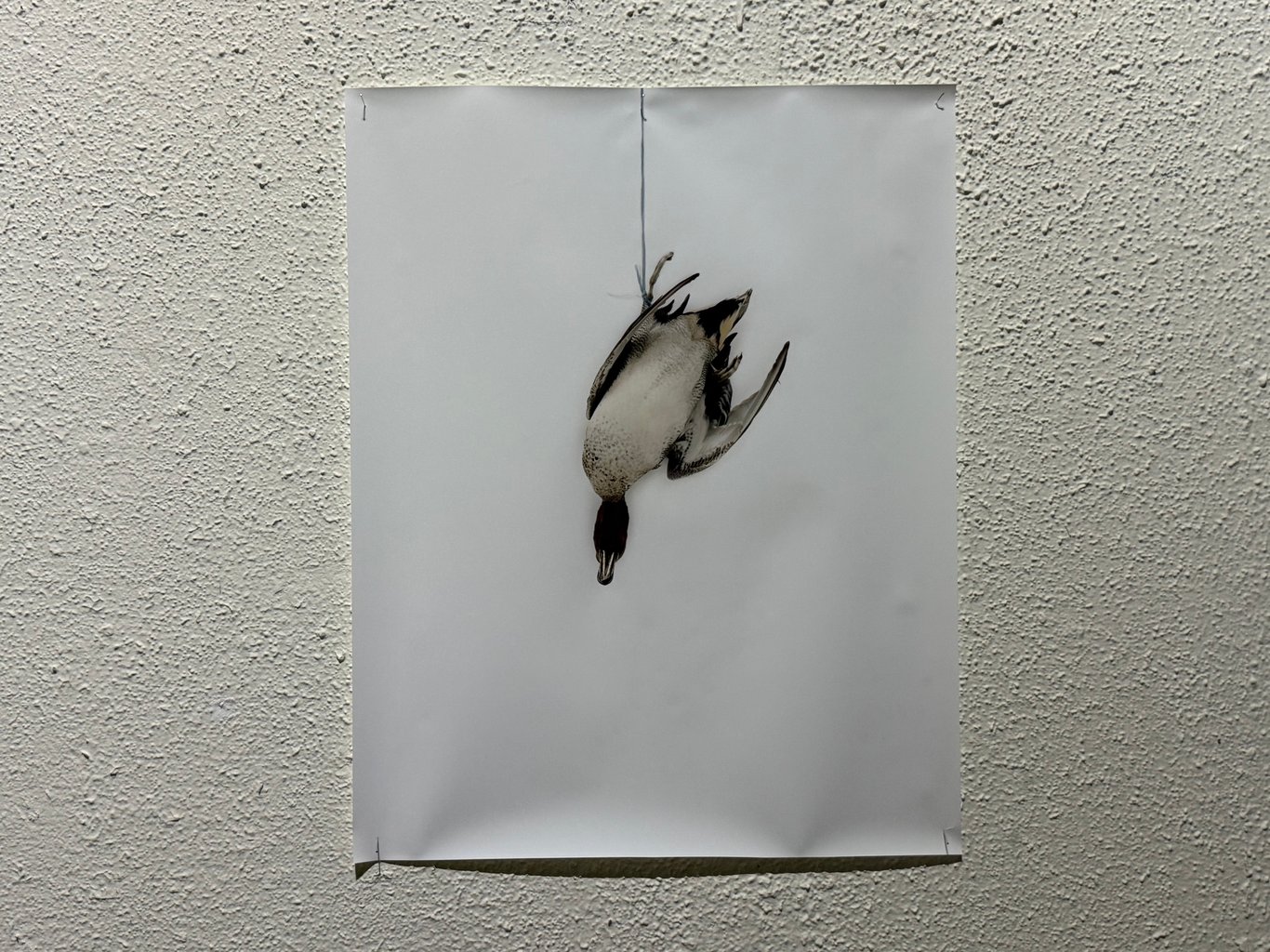

走進其他展廳,映入眼簾的是名為「動物之殤」的系列。展牆上以錯落的方式佈置不同的影像輸出,每一張都是被懸吊或平置的鳥類、野鹿屍體。普瓦特凡曾提到,那些山林中獵人射殺後遺留的動物軀體,「通常是因為繁殖過快,開始為害到整座森林的生態,壓縮了其他物種的生存條件,因此法國政府或相關地方組織會不定期地人為干涉。」

普瓦特凡蒐集、拍攝這些軀體,帶往工作室留下他們生命盡頭最後的影像。「在空白的背景中,時間永遠停滯,生命失去了歷史。」說明了之前頭蓋骨影像選用純白背景的原因——不僅是表現時間停滯,還有「在純白的背景中,似乎昇華為某種神聖性的意涵。」以及「每張影像就彷彿是一座祭壇。」從展覽的文字和記錄創作過程的錄像裝置可知,藝術家的眼光與拍攝行動帶有宗教性的關懷。這些置中、高懸的影像,就像是祭壇上的牲禮,「是為了尊敬及保護這一片自然,而不得不為的『犧牲』。」

同樣,這些被繩子倒懸在空中的鳥禽影像,也有著對應的藝術史典範——除了呼應虛空派以屍體隱喻「勿忘終有一死(Memento mori)」的主題之外,也存在一種炫耀狩獵成果的「獵物畫作(Game pieces)」。類似的主題,在十九世紀末的日本,也有前往歐洲,受到西洋藝術影響的日本畫家嘗試過:岩橋教章1875年的水彩畫〈鴨之靜物〉(三重縣立美術館藏),與普瓦特凡的「動物之殤」有異曲同工之妙,都指涉了更久遠的藝術史傳統。

結語

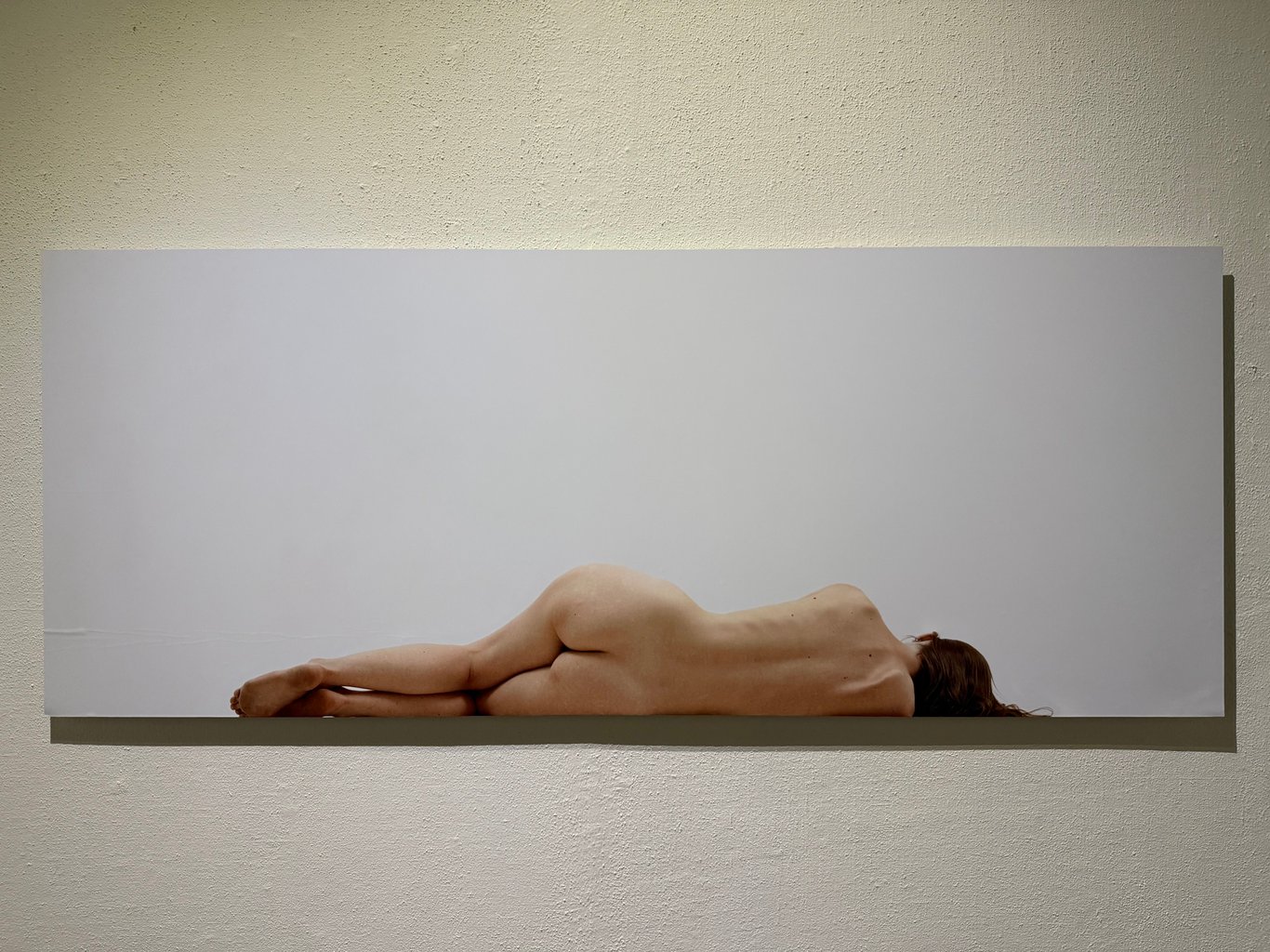

那麼,埃里克・普瓦特凡的攝影只是對過去藝術史傳統的致敬和再現嗎?並非如此,正如展覽所說:「攝影師在創作的過程中,不斷思考攝影與藝術史之間的關聯,從風景、靜物到人像,如何在當代的創作中與藝術史產生連結,但又並非是模仿或追隨,更像是質疑。」普瓦特凡反覆結合生活、土地記憶,為固有的藝術史圖像傳統賦予不同的意涵。

在展覽最後的錄像投影中,普瓦特凡面對「動物之殤」中的野鹿軀體,坦言自己對攝影的信心與喜愛。普瓦特凡深信影像讓他「與樹木、人或是動物,即使是死去的,建立起一種關係。」他認為影像是乘載著思想,與過去和現在對話、尋求共識或抵抗的媒介。正如同他以明晰的歷史意識處理蒙吉耶納的林野影像,又或是基於虛空派的傳統,思考人類與自然共處、對抗的永恆命題。在這座距離蒙吉耶納9000公里遠的島嶼美術館,普瓦特凡的視野與信心同樣能令我們省思和共感。

展覽名稱:「Éric Poitevin個人攝影展:你見過的風景我走過」

展覽地點:臺東美術館(臺東市浙江路350號)

展覽時間:2025.03.29-07-20(週二至週日 09:00-12:00、13:30-17:00;週一休館)喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐