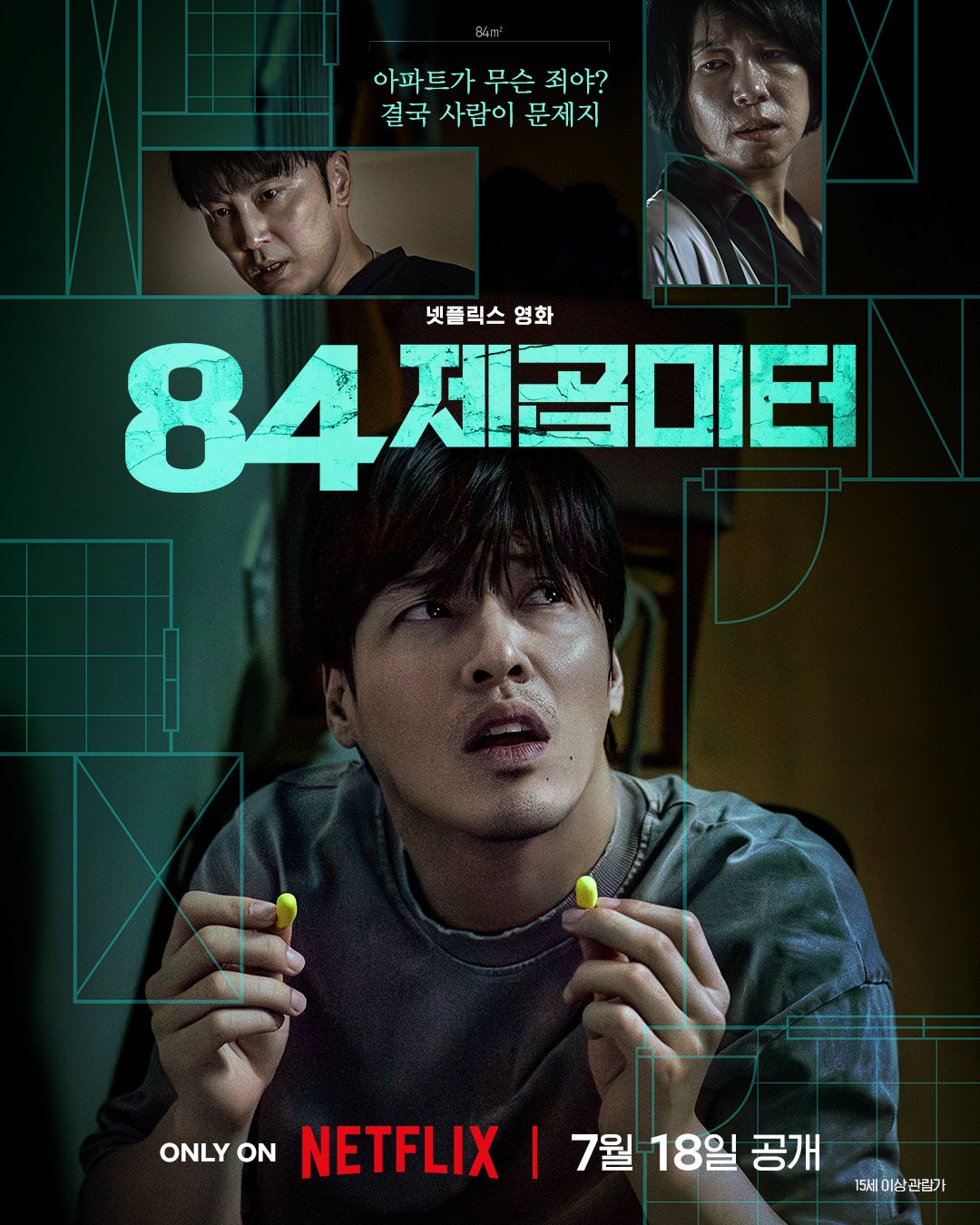

【觀影筆記】賤賣靈魂卻換來惡夢 比電影更驚悚的是它反映的殘酷現實—《牆外之音》

結合高房價、官商勾結與現代社會的疏離等議題,由姜河那主演的《牆外之音》很難不讓人留下深刻印象,雖然披著驚悚片的外皮,裡面提到的各種困境卻又無比真實。只是想要有個安身之處,卻因此讓自己受困牢籠,一步步走向資本主義布下的陷阱,緊湊的劇情固然刺激,卻也直指了同時存在於韓國與台灣社會的諷刺現實。

《牆外之音》原文片名為「84平方公尺」,也就是片中公寓的面積,劇情從主角宇聲買下自己的公寓展開。為了完成這個夢想,他用盡一切積蓄、申請貸款,好不容易才湊到錢,卻在不久後迎來房價下跌,讓他成為為了還清負債而庸庸碌碌的「屋奴」;更慘的是家裡莫名其妙出現的樓層噪音,讓他在家也不能獲得安寧,也嚴重影響他的身心健康。某一天他下定決心找到噪音的根源,卻意外揭發公寓開發背後的黑暗真相。

先不說其他的,光是由樓層噪音作為起點的嘗試,大概就能引起不少人的共鳴。身處在大樓林立的都市,鄰居之間也少有連結,樓層噪音近幾年已經成為常見的住宅議題,甚至衍生出了相關的抵制服務與行業。在電影裡,宇聲為了找到噪音的源頭,一戶一戶往上追查,卻發現人人都把錯推到上一層的鄰居身上,無止盡的追尋與徒勞無功,甚至給人一種卡夫卡小說《城堡》裡主角永遠無法接近問題核心的感覺。

除了樓層噪音,包含加密貨幣投資、官商勾結的開發套利、高房價對一般人民的影響,還有現代人在資本主義「有錢=成功」的框架底下,不只把賺錢當成生活,還渴望能夠一夕致富的心態;這些可能是你我身邊常聽到的真實事件,都被《牆外之音》以各種情節精巧地串連在一起。

總結整部電影,相較於那些為了娛樂性而安排的情節,最驚悚的大概還是其中反映到現代都市人在高房價的困境下,掙扎求生的身影。對應華文翻譯的「房奴」,原文用了「영끌」這個單字,也就是描述「(為了買房)把靈魂都拿來湊了」,看似有趣的縮寫,卻也是許多人現在的殘酷處境,並且也是電影最後一個畫面,宇聲失魂落魄的最佳寫照。人們到底為了什麼賺錢?想要的又是怎樣的生活?在電影結束之後,這兩個問題大概也會久久縈繞在觀眾心中。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐