一部劇帶你了解瑞典: 《Hitta hem》 中關於移民、語言與愛的故事

一、在瑞典,什麼叫「找到家」?

讓我們從一條片段開始。走進這一年裡我最愛的一部瑞典電視劇——《Hitta hem》。

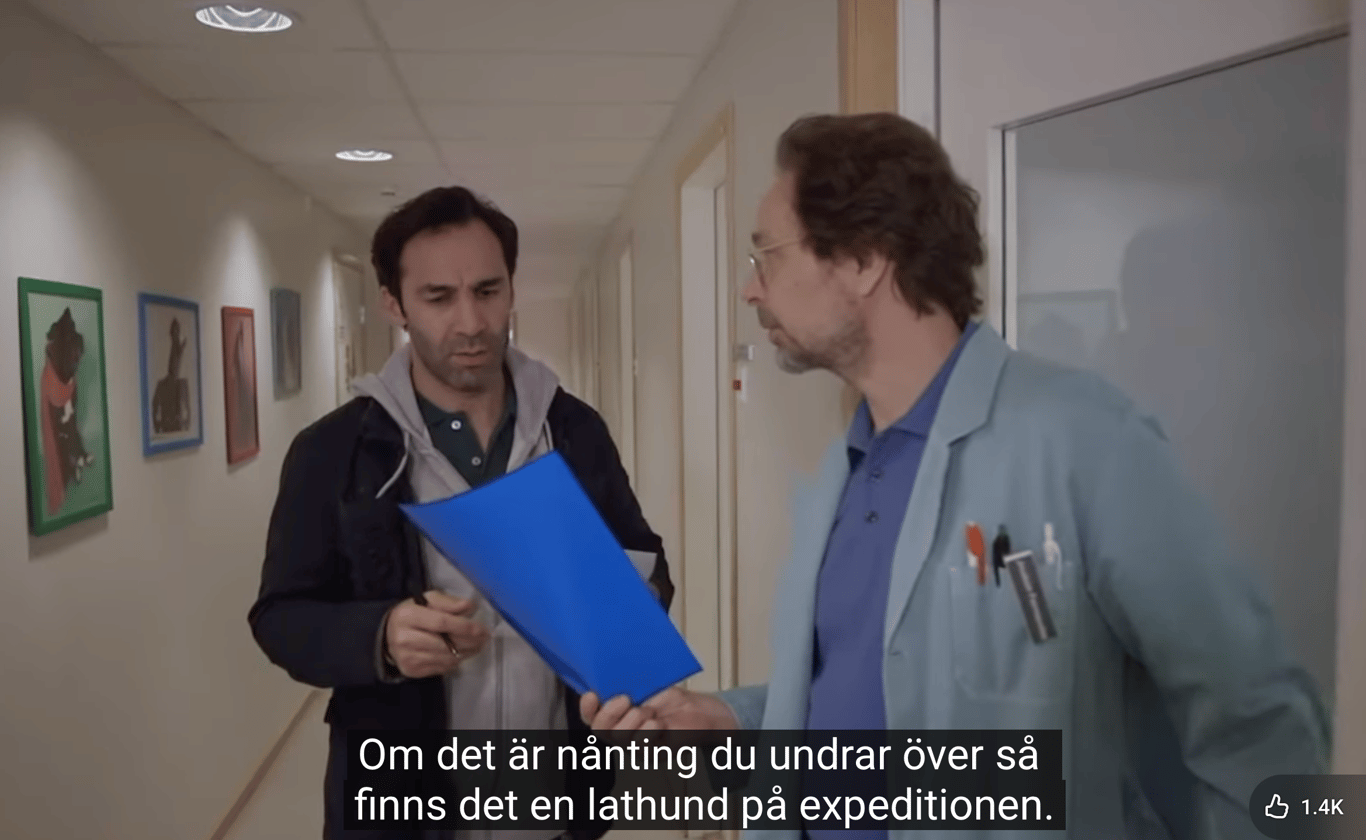

下午三點,老人院的走廊忽然安靜下來。護士們把手套往口袋一塞,端起紙杯說:「fika tid。」而剛上工不久的 Jamal 還在尋找「lathund」(瑞典語意為:小抄、操作指南)該放哪裡。

就像每個剛來到瑞典的人一樣—— 來自庫爾德地區的男孩Jamal在努力學習語言,記住規則,猜測到底什麼時候該開口,什麼時候只要微笑就夠了。鏡頭切到另一邊,來自西班牙的女孩Martina 正在斯德哥爾摩的街頭追索一個名字——Konrad。她覺得或許找到那個人,就能找到一段被截斷的身世,甚至找到「家」。

《Hitta hem》是一部為像我一樣的新來者設計的瑞典語教學劇。裡面有很多熟悉的場景——移民局(Migrationsverket),勞動與就業管理局(arbetsformedlingen)稅務局(skatteverket),移民瑞典語課程(Svenska för Invandrare)一切都讓人十分熟悉。我很快就意識到,這部劇真正想要教會我的或許不是文法,而是如何在陌生的秩序裡站穩:如何在 SFI 的教室裡承認自己聽不懂;如何在工作規則和家庭期待之間,承認自己的不確定;如何在社會「看不見」的地方,仍然向彼此伸出援手。

從敘事的角度來看,這部劇的敘事很輕鬆,一邊看一邊喝咖啡,吃點小餅乾,聽著簡單易懂的瑞典語獨白,練習自己的表達。裡面不乏一些搞笑的用語,例如就業局的員工給Jamal展示自己高超的雜耍🤹技藝,往空中扔接許多球,Många bollar i luften是瑞典語中手忙腳亂的意思,這當然也是每一個初來乍到的人在瑞典要吞下的現實。我記得以前聽人說過:移民是苦難的開端,大家要學著過更難的人生。我們卡在許多東西之間——等待,居留,語言學習,找工作。感覺語言是鑰匙,也是門檻,自然手忙腳亂。

在按下播放鍵之前,我的心情裡帶著一種平靜的疲憊。

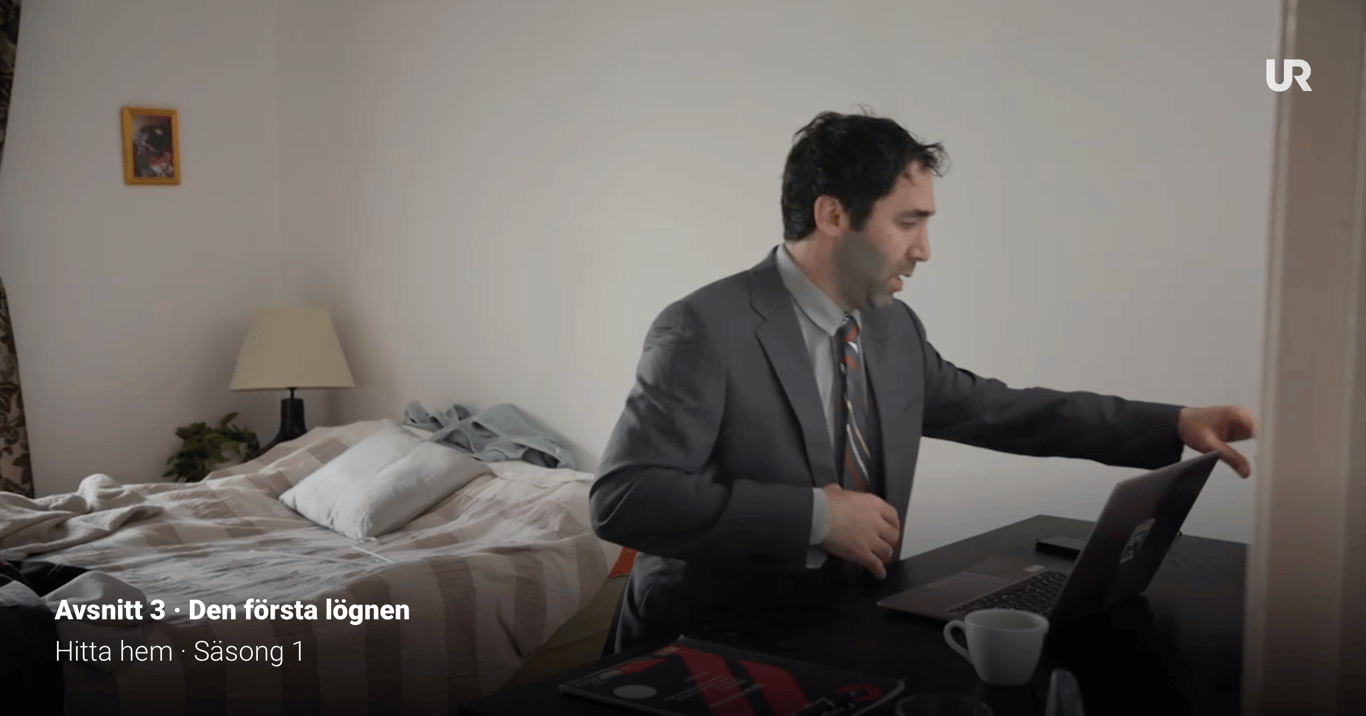

移民生活真讓人疲憊。問題一個接一個——無數的文件、是不是要換房子、怎麼找到工作、瑞典語真難學、漫長夏日、大風天和遙遠的快遞站。不過看完幾集之後,我竟然感到非常放鬆了。不是因為劇裡一切進展順利——恰恰相反,故事裡的Jamal 會說謊,為了假裝自己過得很好,和父母打電話要穿上西裝上衣;Martina 會失望、會想家——這些真實的場景讓我看到跌倒之後仍有路。有時是一句課堂上的鼓勵,有時是一位老師在放學後的關心,這一切對於身處異鄉的人來說都極為重要。

Martina 在第二季裡的心聲讓我印象深刻:她說她擁有兩個她愛的人——她的丈夫與她的兒子。這其實是很多移民在生活中最樸素的願望:有地方住,和你愛的人在一起,並且收穫更多愛。人的歸屬感是從這樣的日常細節長出來的,而不是一紙文件或一張機票能立刻證明的。

關於家是什麼這個問題,《Hitta hem》給了我一個簡單卻不容易的答案:家的方向不只在地圖上,也在我們學會說「hej」與「förlåt」之間,在一次次笨拙卻真誠的嘗試裡。它讓我相信,「找到家」不是某天忽然抵達,而是我們在語言、工作、友情與親情之間,不斷把自己重新安放的過程。

關上電腦,我問了問自己:我會和他們一起長成什麼樣的人?我能找到我的方向嗎?我感覺故事裡的每個人都閃閃發亮。我想,移民生活辛苦,但正因為辛苦,才更需要期待與最大的善意。這部劇讓我相信,在瑞典,或許一切真有可能。

二、安放自己的故事

讓我們重新回到故事的開頭,Martina在斯德哥爾摩的街道間徘徊,在課堂上磕磕絆絆地說著瑞典語,常常在聚會裡顯得格格不入。她端著自己親手做的 paella 去參加派對,卻總覺得那份熱情與自豪,在陌生的社交語境裡顯得過於突兀。她的尋父之旅,某種程度上就是尋找自我:我到底屬於哪裡?我的根源和去處,會在這座寒冷的城市裡找到答案嗎?

Jamal在電話另一頭,告訴家人自己在瑞典一切順利——有好工作,有光明的前途,甚至有未來的婚姻。但觀眾知道,這些都只是經過修飾的半真半假。他受過工程師訓練,如今卻只能在老人院端茶送水。他明白現實和理想之間的落差,也明白家人對他寄予的厚望。他的謊言不是出於惡意,而是一種自我保護,一種讓遙遠的父母安心的方式。謊言在此成了一種生活的潤滑劑,它既暴露了移民在兩種文化之間的尷尬,也揭示了那種「必須成功」的無形壓力。

還有 Ylva——最好的瑞典語老師,對學生幾乎傾盡全力。她的熱心是劇中最明亮的色彩,也因此招來同事的非議。她像是瑞典社會理想化的一面:冷靜而又充滿善意,努力為新來者打開一扇門,但同時她也顯得孤立無援。制度的牆壁並不會因為個人善意而消失。隨著劇情推進,更多人物走進畫面:Hassan、Rahel,Hassan帶著申請失敗的挫敗感,帶著對流離失所的危險,也帶著一點點隱約的希望。

Martina 的故事像一條尋根之路,Jamal 的則在一次次失敗中不斷與現實妥協。他們的道路看似不同,卻始終圍繞著同一個問題:如何在瑞典安放自己? 是透過語言,還是透過一份工作?是靠家庭,還是靠友情?這部劇並沒有給出簡單的答案,但它讓觀眾意識到,所謂「找到家」並不是一個終點,而是一場過程——一場反覆試探、調整與選擇的過程。

三、語言、文化、與制度的縫隙

在 SFI 的課堂裡,Martina 和 Jamal 必須反覆練習類似「hur mår du?」這樣基本的問候。他們在口型和語調上的遲疑,正是我們初來乍到時最真實的尷尬。語言不只是工具,它更像是一場考試。說得流利的人,可以進入瑞典人的社交節奏;說得磕巴的人,則會被輕輕推到門外。劇裡的尷尬,和觀眾真實的經歷重疊在一起——我們都知道,哪怕是最簡單的對話,也足以讓人心跳加速。

語言之外是文化。這部劇最常見的場景之一,就是聚會。瑞典人的派對、fika、midsommar——這些看似熱鬧的場合,對於新來者卻常常像一場隱形考核。再往深一層,劇集裡也不時閃現出制度的影子。Hassan 在移民局的會面、Jamal 在勞動市場的屢屢受挫、Hassan在申請居留時的不安——這些情節都點到為止,卻帶來比任何戲劇衝突都更沉重的壓力。觀眾知道,角色的命運往往不在他們手裡,而是在一紙文件、一個審批流程、一次面試官冷淡的眼神裡。瑞典的制度看似公正、理性,但對於沒有資源的外來者來說,它常常意味著等待、不確定,甚至是隨時可能被驅逐的恐懼。

於是,這部劇給我們展現了一種日常卻又異常的狀態:語言像鑰匙,卻又像考驗;文化像邀請,卻又像排斥;制度像保護,卻又像懲罰。Martina 和 Jamal的故事之所以動人,不是因為他們克服了這些矛盾,而是因為他們始終在矛盾中前行。他們會跌倒、會說謊、會想家,但仍然努力把自己安放在一個暫時可居的角落。

看著他們,我想到自己的處境。當我在教室裡聽不懂一個句子、在辦公室裡不知如何寒暄、在郵件裡等待一個關於居留的決定時,我感受到的正是劇中那些無聲的張力。《Hitta hem》讓這些張力變得可見,甚至帶著一點幽默與溫柔。

四、把家安在進行式裡

如果說第一季把問題全部攤在桌面——Martina 追尋 Konrad 的身影,Jamal 在電話那頭把現實修飾得體面,Ylva 的熱心既動人也曾惹人嫉妒——那麼它刻意把答案留白:「他們究竟能不能找到家?」 這個問號沒有被匆忙擦掉。第二季把留白推向現實的邊緣:Martina重新回到西班牙,大家在阿蘭達機場道別。機場不是終點,它更像是一間臨時的客廳——擁抱與告別同時發生,瑞典語和各自的母語交疊,所有人的身份都懸在半空。到了第三季,Hassan已盡得到了一份工作,這份工作來自和Ylva 針鋒相對的 Åsa的幫助, 他最後要前往德國與心愛的女生結婚。Konrad 的律師播放了一段影片,父親在生命結束前終於把真相留給了孩子。不是盛大的團聚,卻是一種遲到的對話, Martina 的尋父之路從「追逐一個名字」變成「承受一段歷史」,她發現了自己原來擁有一群未曾謀面的兄弟姐妹。家的輪廓因此清晰了一點:它不是一句靠得住的承諾,而是能夠被解釋、被回望、被慢慢接受的過去。

這三個收尾像三種狀態——問號、逗號、句號的半邊。第一季的問號提醒我們,歸屬從不保證;第二季的逗號讓人明白,移民生活的情節常常在邊檔暫停:居留還沒批、工作還沒定、愛情剛剛能夠自稱為愛;第三季那一段錄像帶像是半個句號,它不把一切封存,卻讓人有力氣把下一頁翻過去。Jamal 從工程師的學歷走到 KTH 的畢業照,再到職場裡的磕絆;Martina 從端著 paella 的局促,到幼兒園門口與另一位母親「對上眼」的輕鬆;Ylva 和 Åsa 的關係從針鋒相對到彼此試著讓出半步——這些小小的位移,比任何大高潮都更接近真實。

當然,故事裡還有更多細節,例如Hassan平日裏寫詩,在朗誦會上,他講述自己的流亡經歷。總是讓人眼睛濕潤。

我試著把自己的日子擺進故事的結尾裡,發現它並不突兀。我想起自己剛來到瑞典的時候,總覺得一切像是隔著玻璃。公交車的報站聲聽不清楚,郵件裡的字句像謎語,連在超市裡問一句「這個東西在哪裡?」都讓我心裡發慌。白天漫長、冬夜寂靜,我常常覺得自己被困在某個中間地帶——不屬於過去的地方,也還沒找到新的落腳點。那種無所適從,我在 Jamal 在電話那頭說著「一切都好」時,在 Martina 在派對裡端著食物卻感到孤單時,依稀再次看到。我也站過第二季的機場,在出入境的閘口看見別人的故事被貼上暫停鍵。至於第三季那種「終於有人把事情講清楚」的時刻,我也等過——也許是一紙批覆,也許是一位醫生、律師或老師耐心的說明。它們不會讓一切忽然變好,卻足以讓我在冬夜回家的路上,覺得腳下的雪有了實感。

《Hitta hem》沒有給出安家的捷徑。它把家的條件拆回日常:一堂 SFI 的課、一通來自移民局的電話、一份不理想卻能付房租的工作、一頓朋友們湊在一起做成的飯。當我在屏幕前跟著他們走過問號與逗號,終於發現我想要的句號很小——小到只是一扇能準時打開的門、一張不會被退件的卡、一個被叫出名字的瞬間。

我想我的經歷並不完美,也覺得每個人都有自己的難題;但在這樣的結尾安排裡,我學到的不是如何抵達,而是如何持續安放。當我們能在錄像帶裡與過去對話、在機場裡擁抱暫別、在課堂裡笑著承認卡殼,家就已經在進行式裡。這部劇最大的溫柔在於,它不把希望寫成宣言,而是把希望拆成可以握在手裡的日常;而我,也願意在這樣的日常裡,慢慢把自己放回去。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐