Vol. 32 現代認知轉折——1905「奇蹟」年的革命時刻

1905年是人類思想史上最重要的年份之一——不是因為政治動盪或社會革命,而是因為一場深刻的認知突變,永遠改變了意識理解其與現實關係的方式。在十二個月內,伯恩的一位年輕專利局職員發表的論文不僅推進了科學知識,更從根本上重構了人類理解存在本身的概念框架。

歷史背景:理性確定性的黃金牢籠

19世紀樂觀的理性主義

到19世紀末,牛頓力學與啟蒙理性的結合產生了一座宏偉的思想大廈:世界作為一台可計算的機器。這不僅是隱喻,更是活生生的信念。皮埃爾-西蒙·拉普拉斯曾著名地宣稱,如果人類擁有知道宇宙中每個原子精確位置和動量的智慧,那麼人類就可以預測整個未來並推斷整個過去。宇宙是一個巨大的發條機械,而人類終於學會了閱讀它的藍圖。

這種機械決定論提供了巨大的心理慰藉。它意味著不確定性只是暫時的無知,每個現象——從行星軌道到人類行為——都按照可發現的定律運作。更重要的是,它將人類理性定位為真理的終極仲裁者,能夠通過系統觀察和數學分析穿透自然最深的秘密。

科學的黃金時代

工業革命似乎在大規模上驗證了這種信心。蒸汽機將理論熱力學轉化為機械動力。邁克爾·法拉第和詹姆斯·克拉克·麥克斯韋的電磁理論不僅解釋了神秘力量,還使電報和早期電氣系統成為可能。元素週期表將化學元素組織成可預測的模式。科學家無論看向何處,都發現了秩序、規律性和數學優雅。

這不僅是學術成功,更是文明變革。科學理性正在為人類生活帶來切實改善——更好的醫學、更快的交通、更高效的生產。科學方法似乎是人類掌控自然並最終掌控自身命運的道路。

風暴聚集:世紀末的異常

然而,在這勝利的外表之下,令人困擾的不一致性正在積累。這些不僅是技術難題,而是對整個理性主義大廈的根本挑戰:

水星近日點異常: 水星繞太陽軌道顯示出與牛頓預測呈現出輕微但持續的偏差。這顆行星最接近太陽的點(近日點)每世紀前進43角秒,超出了經典力學的允許範圍。多次嘗試通過未發現的行星或修正引力定律來解釋都失敗了。

黑體輻射問題: 當加熱物體發射光時,該輻射的光譜應該遵循清晰的數學預測。相反,經典物理學預測了一個「紫外災難」——那是高頻下的無限能量發射。然而,這顯然與現實不符。馬克斯·普朗克在1900年提出了涉及「量子化」能量包的解決方案,但這似乎更像數學技巧而非物理現實。

電子結構之謎: J.J.湯姆森在1897年發現電子,揭示了原子不是不可分割的,而是包含更小粒子。然而,沒有人能解釋帶負電的電子如何在帶正電的原子核周圍保持穩定,而不螺旋向內並導致原子塌陷。

這些異常暗示的不僅是測量誤差或不完整理論。它們暗示牛頓-拉普拉斯決定論宇宙本身可能存在根本缺陷。

1905年的革命時刻

愛因斯坦的「奇蹟年」

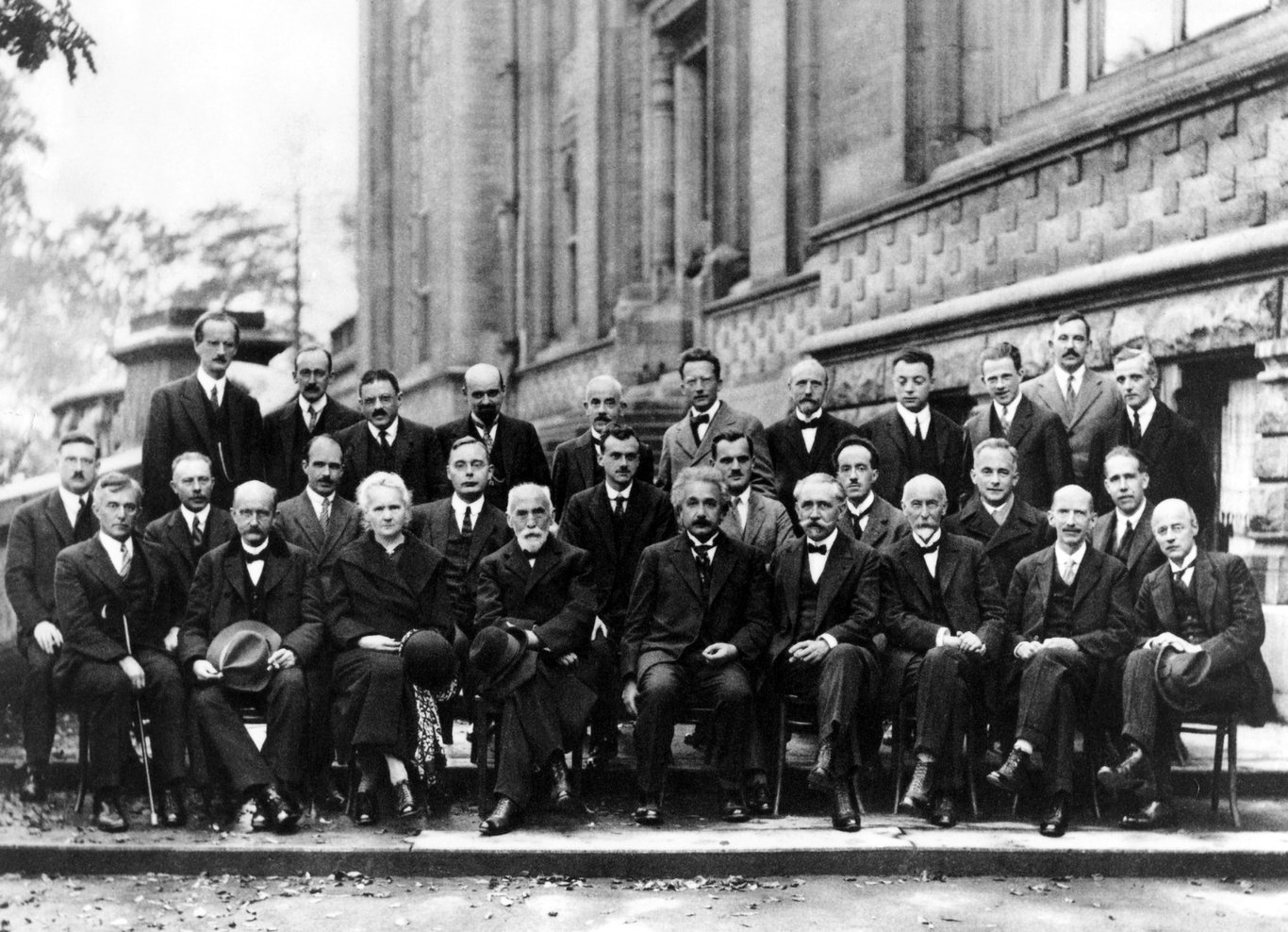

1905年,阿爾伯特·愛因斯坦26歲,在瑞士專利局擔任三等專利審查員。他沒有學術職位,無法使用精密實驗設備,基本上在既定科學共同體之外工作。然而在一年內,他發表了四篇論文,將粉碎經典物理學的概念基礎,重塑人類對現實本身的理解。

論文一:光電效應(1905年3月)

愛因斯坦對光電效應的分析不僅解決了技術問題——它引入了思考光和能量的根本新方式。他提出光由離散的能量包(後來稱為光子)組成,每個攜帶與其頻率成正比的特定能量量子。這不僅是數學便利,而是物理現實:能量本身是量子化的,以不可分割的單位而非連續流存在。

這一洞察為愛因斯坦贏得了諾貝爾獎,但其含義遠超物理學。它暗示自然的基本組成按照與日常經驗根本不同的原則運作。現實在其最深層次不是連續的而是離散的,不是光滑的而是顆粒狀的。

論文二:布朗運動(1905年5月)

通過為理解懸浮在流體中的微觀粒子的隨機運動提供理論框架,愛因斯坦為原子理論提供了令人信服的證據。但更深刻的是,他展示了宏觀現象如何從微觀隨機性中出現。這是對確定論定律如何與基本不確定性共存的早期洞察——這一主題將主導20世紀科學。

論文三:狹義相對論(1905年6月)

或許最革命性的論文始於一個看似簡單的觀察:無論觀察者的運動如何,光速似乎都是恆定的。從這一單一假設出發,愛因斯坦得出了粉碎絕對空間和時間的結論。

空間和時間,以前被理解為事件發生的固定容器,被揭示為可以根據運動和引力伸展、收縮和彎曲的動態、相互依存的維度。沒有普遍的「現在」,沒有絕對的同時性,沒有固定的參考系來判斷所有運動。

這不僅是新的科學理論,而是認知革命。它意味著現實本身是觀察者依賴的,人類組織經驗的基本範疇——空間、時間、因果關係——不是宇宙的絕對特徵,而是依賴於參考系的相對屬性。

論文四:質能關係(1905年9月)

著名的方程式E=mc²揭示了質量和能量是可以相互轉換的,物質可以轉化為能量,反之亦然。這不僅是科學發現,更是哲學炸彈:它意味著看似堅固、永恆的物質世界實際上是冷凍能量的一種形式,能夠以以前無法想像的數量釋放。

量子力學革命

當愛因斯坦重構空間和時間時,其他科學家正在與普朗克量子假設的奇怪含義搏鬥。早期量子理論暗示能量以離散包的形式存在,但這引發了關於現實本質的深刻問題。

尼爾斯·玻爾的原子模型(1913年)

基於量子概念,玻爾提出原子中的電子佔據特定能級,只能通過吸收或發射精確數量的能量在這些能級之間轉換。這解決了電子穩定性問題,但引入了新的謎團:為什麼自然應該是量子化的?為什麼電子被限制在特定軌道而不是任何軌道?

海森堡不確定性原理(1927年)

沃納·海森堡的不確定性原理代表了量子力學思維的頂點。它指出某些成對屬性——如位置和動量——無法同時以完美精度測量。這不是測量技術的限制,而是現實本身的根本特徵。

不確定性不是通過更好的儀器或更複雜理論可以克服的東西。它被構建到存在的結構中。從初始條件預測一切的經典夢想不僅在實踐上不可能,在理論上也毫無意義。

核心認知轉變

從確定性到不確定性

從經典物理學到現代物理學的轉變代表的不僅是新的科學理論——它構成了意識與現實關係的根本轉變:

經典宇宙: 現實是確定的、可預測的、最終可理解的。給定足夠信息,一切都可以計算和控制。人類理性,如果正確應用,可以實現對自然的掌控。現代宇宙: 現實是概率性的、觀察者依賴的、受不確定性原理根本限制的。完全知識不僅在實踐上困難,在理論上也是不可能的。人類理性雖然強大,但在永遠無法超越的內在約束內運作。

從單一框架到多重框架

經典時期尋求將所有現象歸結為單一、統一的機械描述。現代時代揭示了現實的不同方面需要不同的概念框架:

相對論 用於高速和大尺度

量子力學 用於原子和亞原子現象

經典力學 用於日常物體

熱力學 用於統計系統

這不是暫時的不便,而是反映了現實結構的根本特徵。宇宙不適合單一、全面的描述,而需要多個、部分不相容的語言來捕捉其完整複雜性。

認知謙卑與理性的限制

或許最重要的是,現代物理學迫使人類面對理性掌控的限制。經典時期將人類理性定位為潛在全知的——原則上能夠理解一切。現代物理學揭示了完全知識不僅在實踐上不可能,在概念上也是不連貫的。

這不意味著放棄理性,而是對其範圍和限制有更複雜的理解。理性仍然是人類理解世界最強大的工具,但它是有內在約束的工具,不是通往絕對知識的道路。

文明與思想影響

哲學:知識的新基礎

經典確定性的崩潰迫使哲學家重建知識本身的基礎:

邏輯實證主義: 魯道夫·卡納普等思想家試圖通過專注於邏輯上可驗證的陳述來維持科學客觀性,放棄關於現實終極本質的形而上學主張。

卡爾·波普的證偽主義: 波普認為科學理論永遠不能被證明為真,只能被證明為假。科學知識不是通過積累確定性而是通過消除錯誤來推進。

科學哲學: 一個完整的領域出現,專門理解科學知識實際如何發展,揭示它比經典理性主義假設的更複雜、不確定和社會嵌入。

藝術:多重視角和碎片化現實

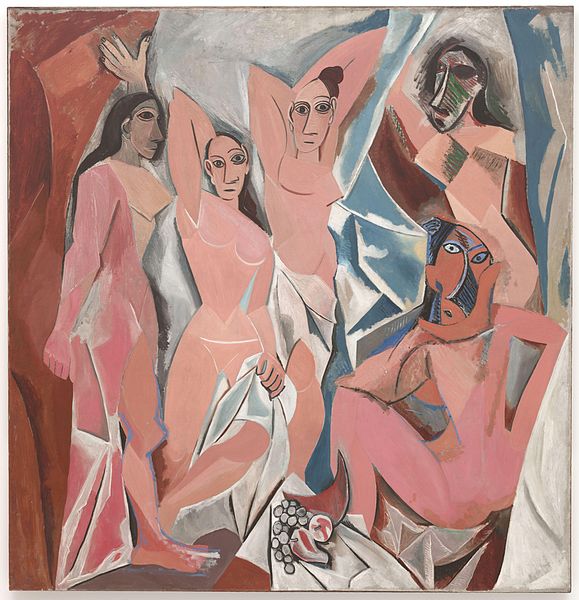

與現代物理學平行的藝術革命不是偶然的,而是反映了共同的文化認識,即現實無法再從單一、特權視角捕捉:

立體主義(畢卡索、布拉克): 立體主義繪畫不是從一個視點呈現物體,而是同時顯示多個視角。一張臉可能在同一圖像中同時以側面和正面視圖顯示,反映了沒有單一「正確」感知現實方式的相對論洞察。

抽象表現主義(康定斯基、蒙德里安): 藝術家放棄了表現外部現實的嘗試,轉而探索感知和情感的內在結構。如果物理現實是不確定和觀察者依賴的,或許藝術應該專注於意識本身而不是其對象。

文學現代主義(喬伊斯、卡夫卡、普魯斯特): 作家實驗意識流、多重敘述者和非線性時間結構,反映了對統一視角和順序經驗的經典假設的破壞。

社會思想:現代性的焦慮

宇宙確定性的崩潰產生了將定義20世紀大部分思想的深刻文化焦慮:

存在主義(海德格爾、薩特、卡繆): 如果知識或價值沒有絕對基礎,那麼人類被「拋入」沒有預定本質或目的的存在中。自由既是解放也是負擔——在不提供內在指導的宇宙中創造意義的必要性。

文化批判(史賓格勒、奧爾特加·伊·加塞特): 科學確定性的失去加劇了對西方文明軌跡的更廣泛關切。如果連科學——理性成就的所謂頂峰,都無法提供絕對知識,人們對進步、民主或人文主義價值還能有什麼信心?

心理學與無意識(弗洛伊德、榮格): 發現人類行為不完全理性或有意識,與物理學發現自然不完全可預測或可觀察平行。兩者都揭示了挑戰關於透明性和控制的經典假設的現實隱藏維度。

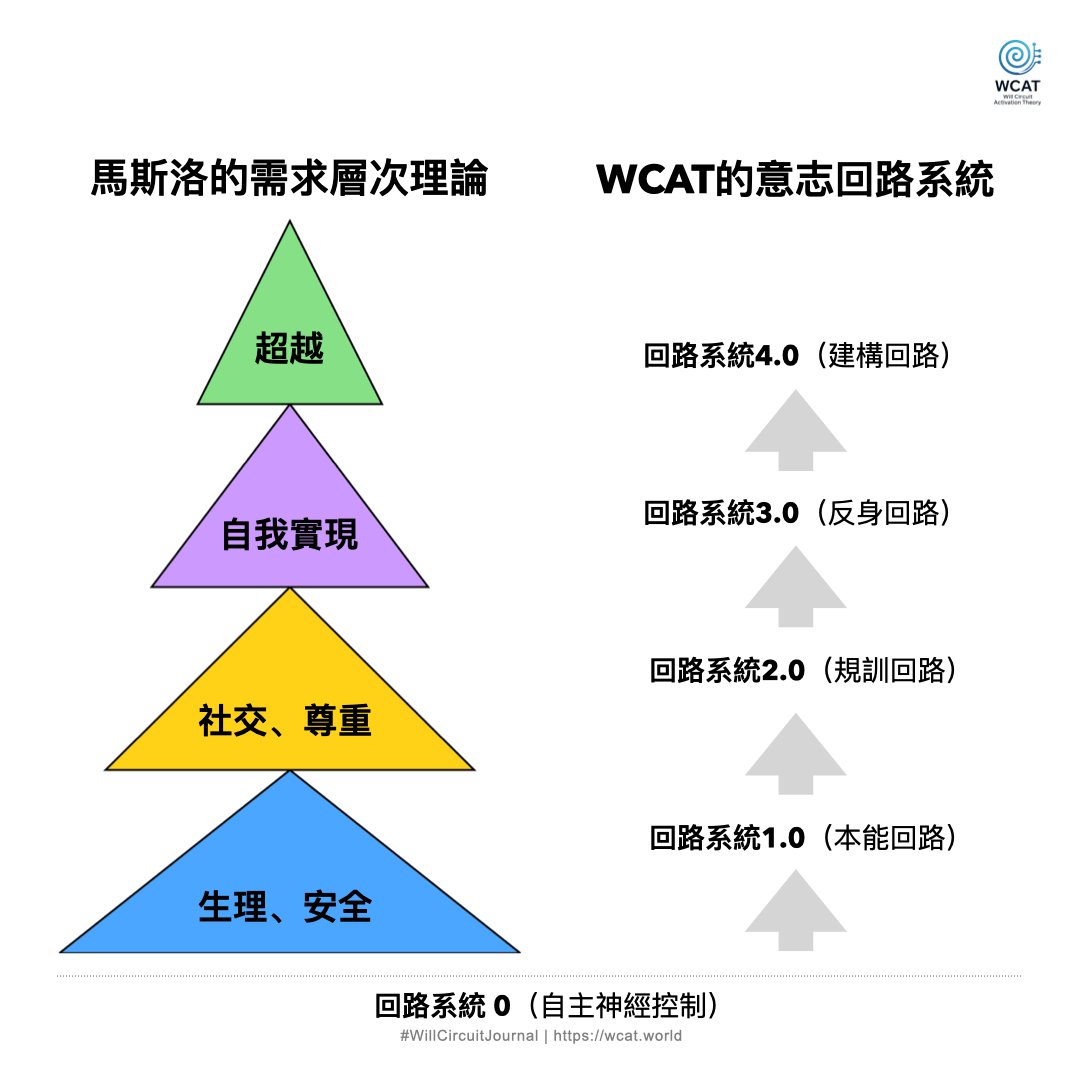

意志動態:WCAT框架分析

通過意志迴路激活理論的視角,1905年代表了人類意識進化的關鍵時刻。不是通過社會或政治轉變,而是通過最深層次的認知突變。

1. 原始驅動迴路(1.0):技術動量

工業和技術革命繼續驅動人類理解和控制自然的衝動。蒸汽機、電氣系統和工業化學需要越來越複雜的科學理論。技術的實際成功對將理性掌控擴展到新領域產生了巨大壓力。

然而,這種驅動遇到了其第一個根本限制。科學儀器的精確性揭示了經典理論無法解釋的現象。技術的進步迫使承認理性的約束。

2. 規訓迴路(2.0):科學霸權及其危機

整個19世紀,科學理性獲得了前所未有的文化權威。大學、專業學會和工業實驗室將科學方法制度化為通往真理的特權路徑。這種「科學霸權」成功地取代了宗教和傳統形式的權威。

然而到1905年,這種成功本身產生了內在矛盾。科學家測量自然現象越精確,就越清楚地揭示了經典框架的不足。科學紀律變得如此複雜,以至於暴露了其自身基本假設的限制。

3. 反身性迴路(3.0):質疑質疑者

愛因斯坦和早期量子理論家代表了人類反身性能力的強力激活——檢查和批評自身認知框架的能力。他們不僅發現了新事實,還質疑了組織和解釋事實的概念基礎。

這種反身性特別深刻,因為它將科學理性轉向自身。科學家使用數學推理來證明數學推理的限制,使用邏輯分析來揭示邏輯分析的邊界。這是意識檢查自身結構,發現它比以前想像的更複雜和受限。

4. 建構性迴路(4.0):創造新概念框架

1905年的革命不是簡單地摧毀經典確定性,而是產生了理解現實的全新方式:

相對論框架: 空間和時間成為動態、相互依存的維度,而不是固定容器。因果關係保持有效但變為觀察者依賴。

量子框架: 能量和物質被揭示為量子化的,測量過程中構建了基本不確定性。概率在最深層次取代了確定性預測。

互補性原理: 尼爾斯·玻爾後來制定了某些現象需要相互排斥但同樣必要的描述的想法。光既是波又是粒子,不是通過妥協,而是通過接受完整描述需要多個不相容語言。

這種建構活動特別顯著,因為它不是用另一個整體框架取代一個整體框架,而是建立了多個、部分不相容理解現實方式的合法性。它創造了我們可以稱之為「認知多元主義」的東西——承認現實的不同方面需要不同的概念工具。

理性語言的轉變

從獨白到對話

經典理性作為獨白運作——聲稱從中性、客觀立場描述現實的單一、特權聲音。現代物理學揭示這是幻覺。所有觀察都是視角性的,所有測量都涉及觀察者與被觀察者之間的相互作用,所有描述都是部分的和語境的。這並沒有消除客觀性,而是將其從個別陳述的聲稱屬性轉變為隨著多個視角之間對話而出現的品質。真理不再是任何單一框架能捕捉的,而是從不同、部分觀點之間對話中出現的。

從控制到參與

經典科學將人類定位為外部觀察者,原則上可以通過完全理解來控制自然過程。現代物理學揭示人類是嵌入在他們尋求理解的系統內的參與者。在量子力學中,測量本身改變了被測量的東西。在相對論中,觀察總是來自特定參考系。人類無法步出自然來客觀觀察它,而是總已糾纏在他們研究的現象中。

從確定性到臨時知識

或許最根本的是,現代物理學將理性知識從永恆真理的集合轉變為受持續修訂影響的臨時假設的動態過程。科學理論不是現實的圖片,而是預測和控制的工具——有用的虛構而不是字面描述。這並沒有降低科學的價值,而是改變了其意義。科學不是提供絕對知識,而是為人類提供了發展有效策略來駕馭不確定性的最強大手段。這是管理無知而不是消除無知的方法。

遺產與含義

1905年的認知革命為人類意識的整個後續歷史建立了概念基礎。其含義遠超物理學,延伸到人類活動的每個領域:

技術: 對半導體的量子力學理解使電子革命成為可能,重塑了人類溝通、計算和社會組織。哲學: 經典確定性的崩潰迫使對認識論、倫理學和政治理論採取全新方法。思想家不能再假設知識或價值的固定基礎。心理學: 觀察改變被觀察對象的認識,有助於理解意識是主動建構的而不是被動接受的。社會科學: 所有知識都是視角性的洞察影響了人類學、社會學和政治學,有助於提高對文化相對性和解釋複雜性的認識。

最重要的是,1905年確立了不確定性作為人類存在基本特徵而不是要克服的暫時不便的合法性。這種「認知謙卑」隨著人類面對前所未有複雜性和規模的挑戰將變得越來越重要。

持續的革命

始於1905年的革命仍未完成。我們仍在學習與不確定性共處,仍在發展適合我們對知識限制認識的制度和文化形式,仍在探索認知多元主義對人類社會含義的含義。

1905年完成的不是用一種世界觀替代另一種,而是啟動了意識與現實之間新關係——基於對話而不是獨白,參與而不是控制,臨時有效性而不是絕對確定性。這種理性語言從單數到複數、從教條到假設、從外部到參與的轉變,為20和21世紀隨之而來的一切建立了概念基礎。這是人類首次系統性承認意識工具,無論多麼強大,本身是有限的和語境的,而不是無限和普遍的。伯恩的年輕專利職員不僅發現了新的科學事實,還啟動了人類意識理解自身能力和約束方式的永久轉變。這是1905年的真正革命:不僅是新物理學,而是在不確定宇宙中作為人類的新方式。

1905年的認知突變代表了自科學革命以來人類最深刻的知識轉變——這一轉變繼續重塑我們對知識、現實以及我們在兩者中的位置的理解。

延伸閱讀:

拉普拉斯與機械決定論

皮埃爾-西蒙·拉普拉斯(Pierre-Simon Laplace)在《機率論》(Essai philosophique sur les probabilités, 1814)中提出著名的「拉普拉斯妖」假設:若能知道宇宙所有粒子的確切位置與動量,即可預測整個未來、推算整個過去,代表經典物理的確定性理想。

普朗克與量子化的開端

馬克斯·普朗克(Max Planck, 1900)提出能量量子化假設,解決黑體輻射問題,被視為量子物理的開端。可參見 Thomas S. Kuhn,《黑體輻射與量子之躍》(Black-Body Theory and the Quantum Discontinuity, 1978)。

愛因斯坦的四篇論文(1905 年奇蹟年)

光電效應:提出光子假說,後獲 1921 年諾貝爾物理獎。

布朗運動:提供原子存在的確證。

狹義相對論:推翻絕對空間與時間,確立時空相對性。

質能關係:著名公式 E=mc²,揭示質量與能量的等價。

參見 Abraham Pais,《上帝是微妙的:愛因斯坦的一生》(Subtle is the Lord, 1982)。

玻爾與原子模型

尼爾斯·玻爾(Niels Bohr, 1913)提出量子化的原子軌道模型,解釋電子穩定性,成為量子力學的里程碑。參見 Helge Kragh,《量子世紀》(Quantum Generations, 1999)。

海森堡與不確定性原理

沃納·海森堡(Werner Heisenberg, 1927)提出不確定性原理,揭示位置與動量不可同時被精確測量。參見 Heisenberg,《物理學與哲學》(Physics and Philosophy, 1958)。

科學哲學的轉向

卡爾·波普(Karl Popper):《科學發現的邏輯》(The Logic of Scientific Discovery, 1934),提出「可證偽性」作為科學判準。

湯瑪斯·庫恩(Thomas Kuhn):《科學革命的結構》(The Structure of Scientific Revolutions, 1962),提出「範式轉移」模型,解釋科學知識的不斷更替。

藝術的平行革命

立體派(畢卡索、布拉克):多視角呈現,呼應相對論的觀察者依賴。

抽象表現主義(康定斯基、蒙德里安):放棄外部模仿,探索內在結構。

參見 Arthur I. Miller,《愛因斯坦與畢卡索》(Einstein, Picasso, 2001)。

文學與現代主義

詹姆斯·喬伊斯(James Joyce)、弗朗茲·卡夫卡(Franz Kafka)、馬塞爾·普魯斯特(Marcel Proust)等作家的意識流、非線性敘事,映射了時間與現實的碎片化理解。

存在主義與不確定性

海德格爾(Heidegger)、薩特(Sartre)、加繆(Camus)等人延續了現代物理的不確定性精神,將其轉化為「存在的不安」與「自由的重擔」。參見薩特《存在與虛無》(Being and Nothingness, 1943)。

WCAT 框架下的認知躍遷

1905 年的奇蹟年是典型的意志動態轉折:

Circuit 2.0 規訓迴路:牛頓式科學霸權。

Circuit 3.0 反身性迴路:愛因斯坦、普朗克對舊範式的自我檢視。

Circuit 4.0 建構性迴路:創造多重新框架(相對論、量子力學)。

這是一個「認知謙卑」的里程碑:人類承認理性的限制與多元。

版權與身份聲明

本章節為《意志簡史》連載內容,作者 嘉炜 Jiawei(結構性自由意志與共建意識體系的提出者,獨立思想家、《意志回路激活理論》《意識映射宇宙論》原創者,版權所有。

理論原著已在 OSF 存檔確權 :

授權聲明

本作品採用 創用 CC 姓名標示 4.0 國際 (CC BY 4.0) 授權條款 授權。

您可以自由分享(以任何媒介或形式複製、發佈)及改作(重混、轉換、再創作),並可為任何用途使用,包括商業性質。

條件:您必須給予適當的署名,提供指向本授權條款的連結,並註明是否有作出修改。署名方式應包括作者姓名與原始來源連結。

授權條款全文請參閱:creativecommons.org/...

⚠ 倫理与語境提示 ⚠

本節內容可能含有大量爭議性觀點,閱讀時可能需要需結合《意志回路激活理論》《意識映射宇宙論》完整框架解讀,脫離語境引用可能導致與作者原意嚴重偏離。任何基於本理論的公共政策、教育方案或技術開發,應該遵循倫理評估、安全邊界與人文保障原則。溯源與引用方式

引用本章節或相關理論時,請明確作者與原始來源,並附OSF確權鏈接。

示例引用格式:

嘉炜 (Jiawei). (2025, August 2). 《意志回路激活理論 (WCAT)白皮書 - 第三版》. OSF. doi.org/10.17605/OSF...

嘉炜(Jiawei). (2025, August 2). 《意識映射宇宙論 (CMC)白皮書 - 第一版》. OSF. doi.org/10.17605/OSF...

【WCAT官網】了解更多理論出版合作,學術、商業與公益共建項目發展計畫

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 选集

- 来自作者

- 相关推荐