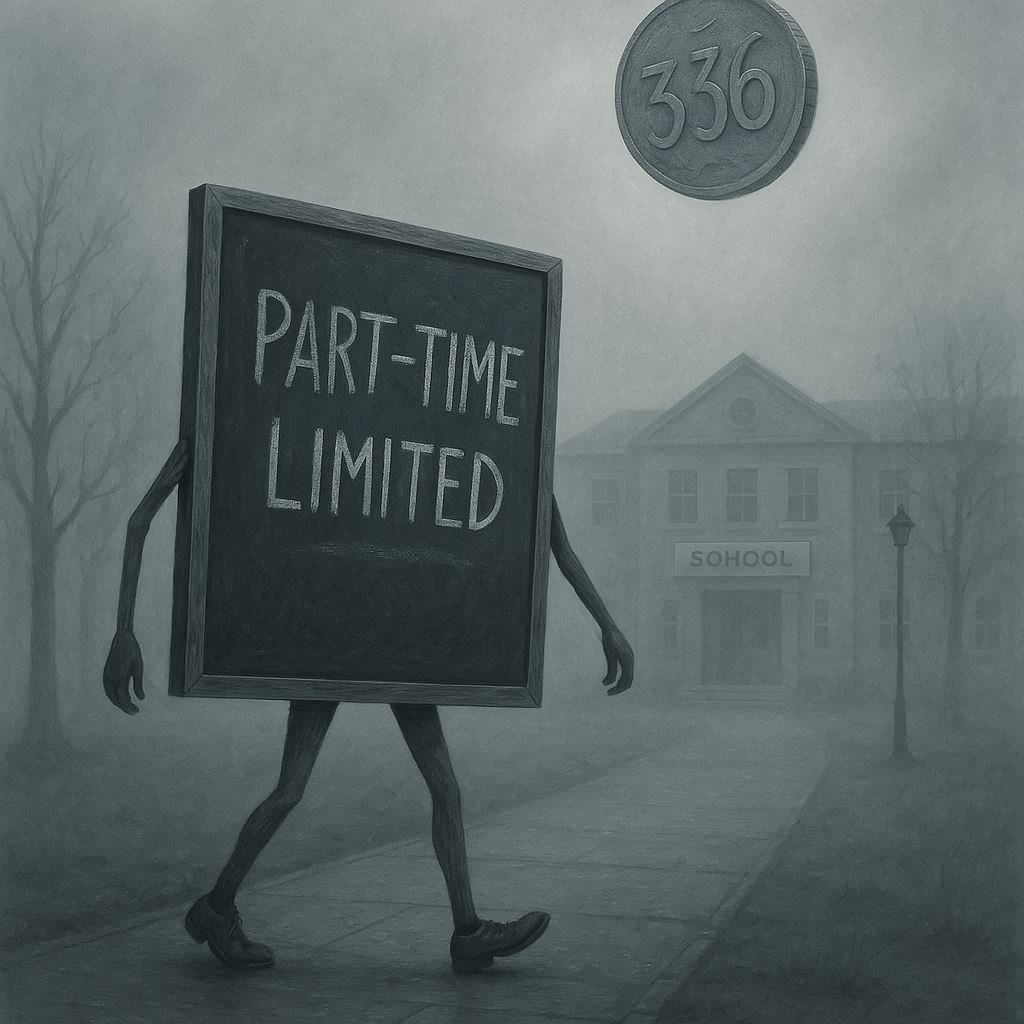

從一通代課電話看出教育的荒謬

某天,我接到一通來自某國小的電話。對方語氣禮貌地表示,學校缺代課老師,一週有 20 節課,每節課鐘點費 336 元,問我是否有興趣。

我當下直覺反應是:「代課?應該是臨時支援幾天的工作吧。」但一問細節,才知道這根本是一份幾乎等同正職教師的長期排課安排。每週 20 節課,等於每天平均 4 節,這樣的教學時數和正式教師幾乎沒有差別。

但差別在於什麼?待遇與保障。

這份工作沒有月薪、沒有勞健保、沒有年終獎金、沒有寒暑假薪資,也沒有升遷可能。只靠「336 × 20 × 4.3 週 ≈ 28,900 元/月」的鐘點計算方式,讓你成為一個隨傳隨到、永遠沒有穩定保障的教育零工。

不是兼職,是低薪正職的包裝

這樣的條件,叫兼職根本是種誤導。

你以為自己是來打工,結果一轉頭,發現自己扛的是整間教室。

而這樣的安排,其實早已成為各地學校的常態。代課老師原本是為了彌補臨時人力缺口而設的制度,現在卻變成了「穩定壓低人事成本」的工具。

這是一種制度性的騙術:

用鐘點標籤掩飾正式需求,讓學校省預算,讓政府少編人力。

學生繼續上課沒錯,但在教室前站著的,是一個沒有保障、沒有位置、也沒有未來的人。

然後,他們問我:要不要去考?

更誇張的是,當我還在思考這份代課工作的性質時,對方補了一句:「我們也會舉辦代課老師招考哦,你要不要報名?」

我愣住。

一份連勞健保都沒有、月薪不到三萬、寒暑假還沒收入的工作,居然還要「通過招考」才能獲得錄取資格?

你沒聽錯,這份連社會新鮮人都可能猶豫的工作,還要你認真備考、準備資料、去面試,然後在眾多應試者中脫穎而出,才有機會獲得每月 28,896 元的鐘點機會。

說真的,這真的是一個讓人邊聽邊笑的制度安排。不是那種會心一笑,而是那種苦笑中帶著被羞辱的感覺。

這不是我不想教,而是制度讓我教不下去

我不是不願意教書,也不是不願意對孩子投注心力與熱情。我有教學經驗,也知道陪伴孩子成長的可貴。但這些東西若只能換來鐘點費,而不能換來制度性尊重,那我們到底在告訴社會什麼?

我們一邊說要培養下一代,一邊卻用最低的預算、最彈性的用人方式,來對待最基層的教育工作者。這樣的雙面嘴臉,其實孩子早晚會感受到,他們會知道:「在這個社會,真正努力的人不一定被好好對待。」

這樣的教育,真的還能讓人相信它的價值嗎?

把教育當零工,是社會的自我摧毀

當一份幾乎等同正職的教育工作,被當作臨時工來使用,當老師的專業被壓縮成一節課 336 元的「出席費」,我們看到的不只是對勞動的不尊重,更是對整個教育體系根本價值的放棄。

也許這樣的制度能省點預算,但它省掉的,不只是錢,更是對未來的希望。

如果社會連願意教書的人都不想留下來,那麼最後,站在講台上的人,還會是那些「想教」的老師嗎?還是只剩下「撐得下去」的人?

結語:不只是一通電話,而是整個體制的縮影

那通電話,不只是一次工作邀約,對我來說更像是一面鏡子,照出了教育制度的真實樣貌。

一份低薪的臨時工,卻被包裝成「機會」;

一份沒有保障的代課工作,還要你去考試、去競爭;

一份責任極重的職務,卻無法換來一點制度性的保障。

這不是我一個人的遭遇,而是許多在教育邊緣打拼的人的日常。

我只能說,這樣的制度設計,真的太幽默了。

只是,我笑不出來。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐