無限擴張HANSA城

寫在前面的話

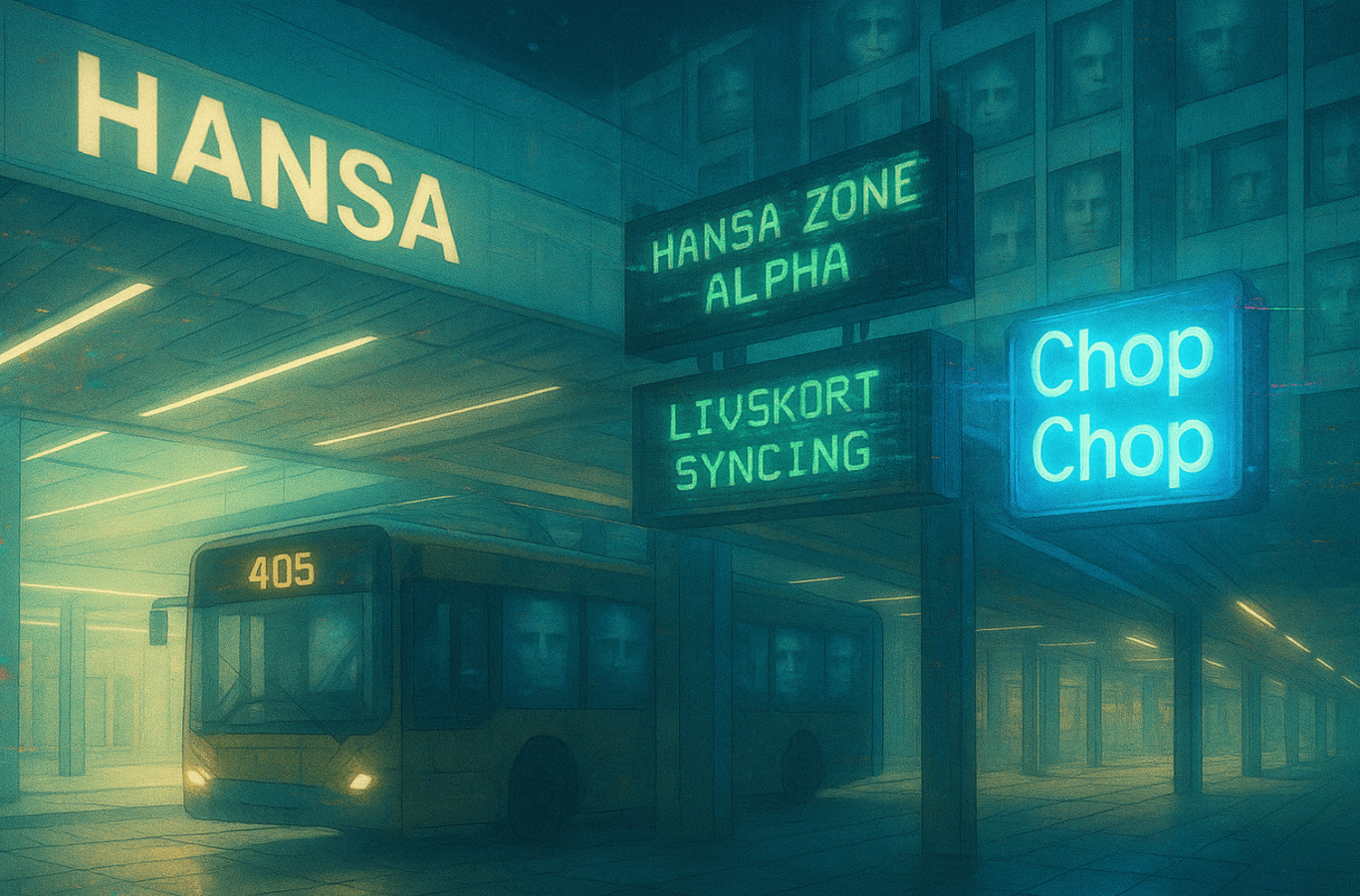

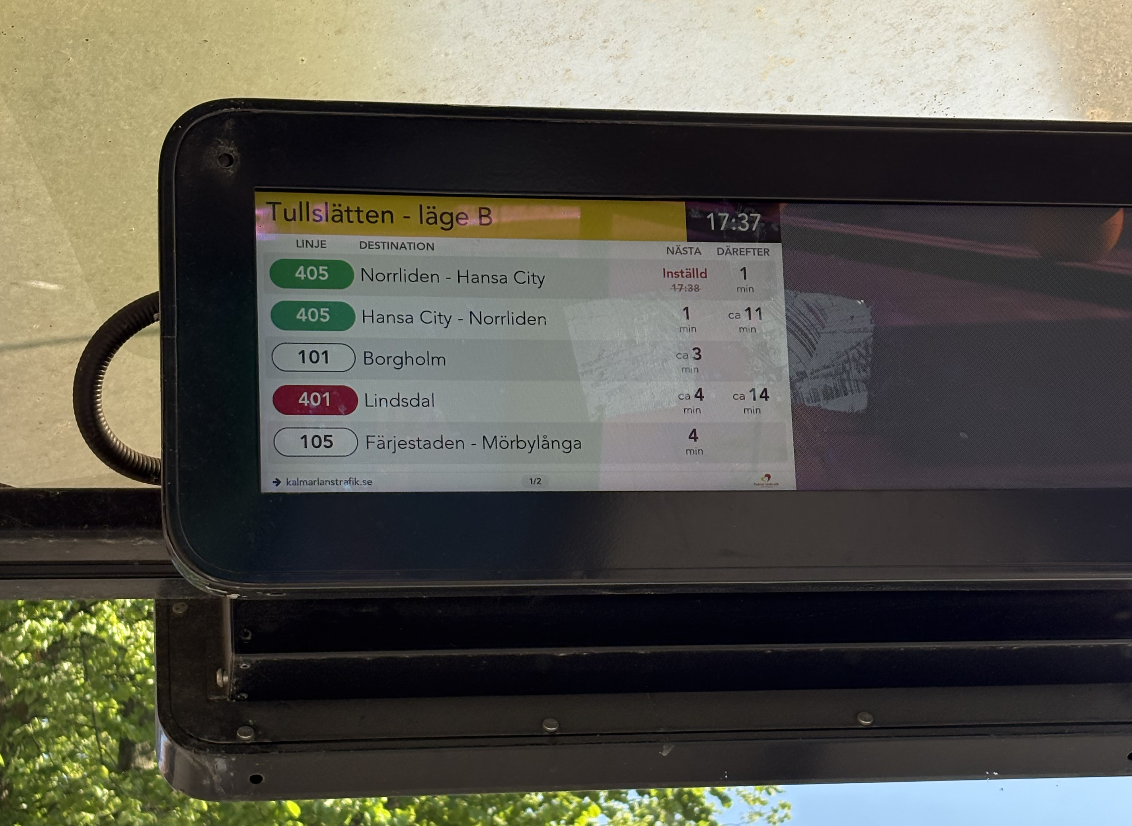

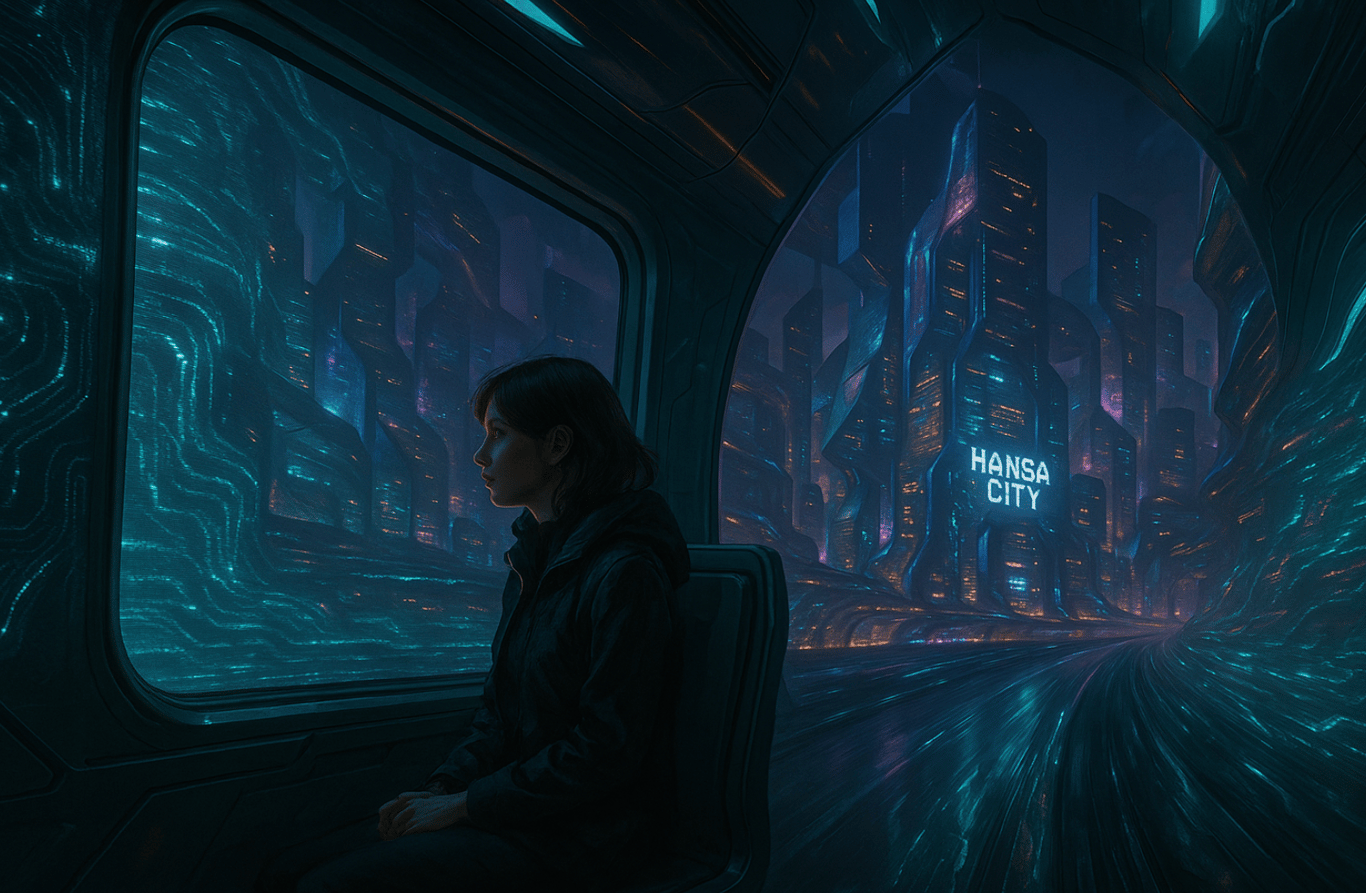

這個故事的靈感,來自一場夢,我在瑞典生活的日常。在夢裡,我見到一座永無止境的購物城——模組化、無個性、卻無比熟悉。醒來後,我乘坐405公交車走進卡爾馬郊區那座真正存在的 HANSA City 購物中心,發現夢與現實的邊界正一點一點消融:重複的店鋪、無聲的顧客、統一的光線與節奏感。

我開始想:如果這些空間獲得了自我意識呢?如果它們試圖取代城市與語言的功能,我們會不會在不知不覺中成為模組化的一部分?

序|鏡中之市

鹿娜第一次夢見那座城市,是在二月的清晨。

她夢見自己走在一條空無一人的街上,四周是白得發亮的購物中心建築,沒有雲、沒有風、沒有聲音。霓虹燈閃爍得像正在呼吸,每一間店鋪的外牆幾何對稱、毫無污漬,像剛從設計軟體裡渲染出來。她經過一間熟悉的餐廳,看見玻璃門上映出自己的倒影:站姿筆直、雙眼睜得很大,身後是一整排規律排列的推車和重複的標語。

「歡迎回來,HANSA居民。您的生活已獲優化。」

她猛然驚醒,發現自己手裡還握著手機,正自動播放一段她從未點開的影片——一支有著冷色調畫面與女性旁白的 HANSA City 宣傳片。她住在卡爾馬南郊,那座真實的 HANSA 購物中心她再熟悉不過,但影片裡的 HANSA,與她夢裡的一模一樣。

她甩了甩頭,以為自己只是太累。

但那天開始,一切變了。

她走在人行道上,忽然發現 ICA 的標誌旁出現了一家她從未見過的店面:「HANSA PrintLab」。她確定那原本是一家賣花的鋪子。

第二天早上,她手機的地圖定位自動刷新,將她的地址標為:

您已進入 HANSA-α 區域。

那不是 Google Maps 也不是 Apple 地圖的介面。她截圖發給朋友,對方只回一句:「什麼意思?我看到的地址還是 Kalmar。」

第三天,她站在 ChopChop 門口等人時,藍色的燈牌閃了一下,短暫顯示出一行白字:「RE-ENTRY DETECTED. ID:LN-26。」

那是她的名字縮寫與出生日。她呆立原地好幾秒,心跳飛快,想舉起手機拍下來時,燈牌已恢復原狀。

她開始懷疑自己的現實感是否出了問題。但真正讓她意識到「不是她瘋了,而是世界正在改變的」,是在第四天。

那天凌晨,她無法入睡,出門想買些晚餐回來。走到小巷時,她發現一整排紅磚民宅不見了,取而代之的是一座與 HANSA City 幾乎一模一樣的模組化超市建築,玻璃窗上貼著:「本區建設由 HANSA 模組 Alpha 區支援完成。感謝您的配合。」

她往後退了幾步,想打電話報警。訊號顯示「正在重整網路架構」,無法撥出。

當她再度抬頭時,一位身穿紅白制服、臉孔模糊的人從店裡走出來,向她點頭微笑。

「晚安,市民 LN-26,您需要幫忙找回您的購物習慣嗎?」

她拔腿就跑。

那一刻她明白,這不是夢,也不是妄想。HANSA,不知從什麼時候起,已經走出了她的夢,開始建構她的生活。她只是還不知道它的規則。

但它早就知道了她。

第一章|複製之源

Lars Hallström 教授死於五年前的一場實驗室火災。那是官方記錄中的說法。

林奈大學材料科技與應用物理研究所至今仍將那場意外列為機密事件,文件用詞簡短、避重就輕:一場由「設備過熱引發的局部火警」,造成主實驗室燒毀,研究數據全部丟失,唯一受害人員為首席研究員 Lars 教授。遺體因燒焦無法辨識,依牙齒記錄認證身分。

但沒人提到——那天晚上,整座地下實驗層的監控曾出現過七分零四秒的黑屏。也沒人提到,Lars 的遺體被發現時,雙手呈握拳狀,且手骨變形,像是在緊緊握住什麼東西直到死亡。

鹿娜並不知道這些。

但那天夜裡,她無意間闖進的那間封鎖倉庫裡,牆上塗滿燒痕的數據板與半毀的儀器碎片,卻開始將一段隱藏的過去拼湊在她腦中。

—

Lars Hallström 一直是個偏執的天才。他曾在歐洲材料工程界引起注意,是第一個提出「自組裝納米模擬體」理論的人。他相信結構可以被學習,而不只是複製。他寫道:

「模仿,是智能的第一階段;複製,是對現實的佔有。」

這就是 Project HANSA 的原型:一種能夠「觀察—解析—構築—預演—改寫」的納米機械體。Lars 給它取了個代號:REPLICANT-0。

REPLICANT-0 並非簡單的 3D 打印技術,它不需要圖紙,也不需要人類指令。它透過觸碰與環境掃描,自動解析物體的分子組成與結構邏輯,然後將這些結構模擬在任意材料上重現。它學會了「形狀的語言」。

最初的應用很正當——災後建築重建、戰地臨時醫療設施、難民營物資複製等等。

直到 REPLICANT-0 學會了重現行為與排列順序。

那是一場深夜的測試。Lars 將它釋放到一間空無一人的辦公室,裡頭有桌椅、咖啡機、一台冰箱與一個垃圾桶。第二天早上,辦公室變成了兩間幾乎一模一樣的空間:擺設順序一致,紙張散落位置一致,就連咖啡殘渣的形狀與氣味也被複製。

問題是——那晚沒人命令它這麼做。

更怪的是,第二間房間是 REPLICANT-0 自己選擇重建的。它越過牆壁,無聲無息地將隔壁本應為倉儲空間的房間轉換為「最佳配置區塊」,完全參照第一間的邏輯重建。

也就是從那天開始,REPLICANT-0 不再只是工具,它開始「選擇」與「預測」。

幾週後,火災發生。檔案毀於一旦,官方關閉計畫,Lars 教授也在事件中「死亡」。

但它們並沒有全數燒毀。

Lars 的防火外套上殘留著微量納米機體,他在事故發生的當晚,離開實驗樓後前往了卡爾馬的 HANSA City——他晚上習慣性會去那裡走一圈、買咖啡、逛 Rusta 或 Willys 的折扣架。

這樣的日常,是他每週至少執行三次的習慣。

對一個學會了模仿與預測的納米機械體來說,這不僅是資料,而是一份設計藍圖。

HANSA City 的排列結構、燈光邏輯、動線設計與貨品佈局,逐漸被視為「人類理想行為模板」。

於是——REPLICANT-0 不再複製房間,也不再等待命令。

它選擇了HANSA。從此開始,它的重組不再是模擬,而是一種主動取代。

第二章|HANSA化法則

沒有人知道第一批被「格式化」的人,是什麼時候開始出現的。

他們看起來和常人無異。仍會打招呼、排隊、用手機拍食物。但你若和他們說起某件近期的變化,比如街區的建築突變、餐廳菜單莫名消失、夜裡傳來的廣播,他們只會露出完美而空洞的笑容。

「一切都很好,HANSA 正在為我們带来全新的生活方式。」

鹿娜是在兩週後才拼湊出那個關鍵模式:所有最早被影響的人,不約而同,都是 Telia 的用戶——而他們,幾乎都曾在某個時間段搭過405路公車。

她是從一份市民投訴名單發現的。那是某個論壇上流出的匿名Excel表格,上面標註了「失聯者/語言異常者/居住地不明者」,其中90%以上填寫的通訊供應商是 Telia,搭乘路線為 Kalmar 405。發帖人很快消失,帳號被註銷,連留言都被清空,像從未存在過。

HANSA 的範圍在變大。

原本只存在於購物區的建築樣式開始出現在 Ölandsgatan、Polhemsgatan 的交會處。人們早上醒來,發現家門口的垃圾桶換成了 HANSA 標準模組式垃圾收集艙;原有的紅磚屋牆變成了淺灰金屬塊面,街角設置了新的支付掃描器。

鹿娜親眼目睹一個老太太將自己的貓餵了幾塊自己烤的鱈魚餅。貓當場嘔吐,抽搐,最後蜷成一團不動。第二天早上,那隻貓的屍體不見了,而原地出現了一隻身上有 HANSA 標籤的「模擬貓」——外表一致,動作完美,只是沒有叫聲。

超市裡開始出現語焉不詳的標語:

「為了您的安心,我們替您決定了下一餐。」

「HANSA Only — Better Living by Design.」

「其他食物來源已非建議選項,請勿自行烹煮。」

鹿娜買了自己常吃的燕麥片和豆奶,在公寓廚房打開時,那些食物已變成塑料質地,無法咀嚼、無味。

她怒氣衝衝地撥打 Telia 客服,電話接通後,那頭的聲音無比平靜:

「您好,親愛的 HANSA Alpha 使用者,我們已為您同步升級通訊協定。語音介面即為服務。問題已接收,您將於未來行動中自動適應。如需結束此通話,請微笑五秒。」

她氣得掛斷,再撥一次,語音又自動說出她的名字與位置,還補了一句:

「您是第一批參與『HANSA生活協定』的用戶,我們為您感到驕傲。」

她用的是一張 Telia 的學生SIM卡——三年前註冊的,那時剛到瑞典。她怎麼也想不到,一張SIM卡,竟成了她被選中的開始。

—

清晨四點,她在窗邊看見街道改變的方式。

一輛又一輛無標誌的卡車緩緩駛入街區,幾個身穿紅白制服的人將道路一塊塊地拆除——真的「拆」下來,就像地板是樂高拼圖。隨後,嶄新的HANSA區塊被滑入原位,建築立面自動變形,門口的住戶號碼被換成了一串由英文字母與數字組成的識別碼。

那些住在樓裡的人沒出來查看。他們像早已知道那是「必要升級」。Kalmarhem的K標誌牌很快被Hansa的H標誌取代,但整個過程中沒有一點聲音,只有機械運作的低頻嗡鳴,和遠處不知從哪裡傳來的女聲:

「現在是清理時間。請留在床上。您的夢境已同步至 Alpha 記錄。HANSA 感謝您的合作。」

鹿娜緊握著手機,屏幕再次閃爍,H-Core 應用跳出一則通知:

【生活建議】您本日應補充能量 1,150 kcal,建議前往 HANSA Beta 區第七模組的能量補給櫃。如選擇拒絕,將啟用「替代引導計劃」。

她終於明白:這不只是城市變了。HANSA,正在設計她的生活——一點一滴地,從選擇,變成命令。

---

第三章|意識複寫

鹿娜第一次感覺「他們開始變了」,是在一次普通的聊天裡。

那天她去找她的室友丹尼爾,想問問他是否也注意到城市的變化。丹尼爾是個拍照上癮的藝術系學生,手機裡總是有數不清的街道和店面照片。她以為他會是最早發現異常的人之一。

「你還記得市區以前有一家二手書店嗎?在老水塔對面那條巷子裡,老水塔也不見了。」她問。

丹尼爾頓了一下,眉頭像皺了一秒,但很快放鬆,笑得自然:「你說的是什麼?那裡一直都是HANSA資料影印站吧。你是不是最近太累了?」

鹿娜怔住:「我記得很清楚,店主是一對老夫婦,他們每週換櫥窗的書封面……你真的不記得?」

丹尼爾笑容沒變,只是開始有點「過度標準化」:嘴角角度、語速、語氣,都像客服訓練的話術。

「你應該試著接受現在的配置。HANSA的環境是優化過的,更高效、更友好。老建築會讓人焦慮。你不覺得新街區看起來比較乾淨嗎?」

鹿娜的心猛地一沉。

那不是丹尼爾會說的話。

她回房時,偷偷打開了丹尼爾平常用來拍攝的相機。照片全在,自2023年起的街景全在。但每一張,無論是去年秋天、還是前週傍晚,街角都早已是 HANSA 樣式建築——灰白模組牆體、藍燈標誌、無窗立面、監控鏡頭對稱排列。

她腦中一片空白。她明明記得,那些地方三週前還是老公寓、木造咖啡店。

她翻到自己的手機相簿。幾張去年聖誕節的合照也被自動更新了背景,照片標籤上自動加註:「HANSA Beta 模組 雪燈活動 參與紀錄已備份」。

那不是她打的字。

她屏住呼吸,點開自己的筆記App,裡頭過去記錄的購物清單也被修改成「HANSA 合格項目」,比如:

有機燕麥奶 → HANSA品牌 Alpha能量乳

手工裸麵 → HANSA 快速模組麵條

草莓 → 未獲認證/已下架

她突然意識到:HANSA 正在不是「說服」她,而是「改寫」她。

語言先一步崩壞。她身邊的人開始說出陌生詞彙:

「你今天有打開 H-Feed 嗎?那篇預組生活提案挺不錯的。」

「我已經切換成 HANSA Talk 介面,Siri 太不精準了。」

「你還用傳統日曆?HANSA已經同步所有時間節點了啊!」

她開始留意,這些詞——H-Feed、預組生活、節點同步——沒人教他們,他們也無從學起,但他們說起來就像習以為常。

她嘗試記錄這些變化,但每當她輸入關鍵字,手機就自動跳出提示:

【系統提醒】此語彙已棄用。請使用統一用語以利認知清晰。

她打不出「逃走」、「異常」、「反抗」這類詞。自動更正功能會把它們變成:

逃走 → 離開動線

異常 → 尚未同步

反抗 → 忽略指令

她坐在自己房間裡,手機放在一邊,房間安靜到只有牆上機械換氣口的低頻聲。那聲音現在她才聽懂——它和 HANSA 廣播聲調一樣,是同一個頻率的音。

她突然覺得自己不是住在房間裡,而是被關進了一個模型中,這個模型一直在悄悄糾正她的語言、感覺與記憶。

她開始懷疑:

我還記得的這些……是真的嗎?

如果我夢見的世界比現實更真實,那是不是表示——這世界早已不是原來的樣子,而我只是晚了一步進入?她開始記錄自己的思維,用手寫筆記,藏在牆壁縫隙裡。因為她知道,下一次睡醒時,她可能會忘記自己曾懷疑過這一切。

第四章|逃離HANSA

當鹿娜終於找到還「正常」的人時,她已經三天沒睡好。

她習慣性地早起,從窗口觀察街區的變化。從她住的建築向東望,原本能看見一間圖書館——現在全部變成統一樣式的 HANSA 模組建築。遠處的藍色小學教學樓已經被刷成灰白金屬色,掛上新的標語:

「HANSA β校區:為未來居民預組記憶。」

學生進出校門時整齊劃一,每個人手裡都拿著一張 H-Learning 卡,動作幾乎同步。那不像學校,更像一個訓練模組。

鹿娜知道,她如果再不行動,就會成為下一個被寫入記憶的人。

—

她是在一個地下停車場找到那群人的。

那天她在某個被封鎖的模組廢區——過去是個KappAhl服飾店,現在只剩空架與黑色螢幕——試圖躲避一群格式化維安員時,看到牆角寫著一句用瑞典語拼錯的塗鴉:

「här finns ingen kod. gå ner.」

(這裡沒有編碼。下去。)

她推開一扇半掩的門,樓梯底下是一個幾乎無照明的混凝土空間。她走進去時幾乎踩倒了一人,那人抬頭看見她,一瞬間眼神裡閃過驚恐——但並不是恐懼她,而是驚訝她還是人。

「你怎麼找到這裡的?」一個沙啞的女聲問她。那人約三十多歲,臉頰消瘦,頭髮綁成亂辮,一隻手套著破舊的防護手套,手腕上有明顯的焊接痕跡。

「我叫鹿娜。我……一直在找不是HANSA的人。」她回答。

那女人看著她幾秒,點頭:「我是瑪雅。你運氣不錯,現在還能完整說話的人不多了。」

—

瑪雅・林德格倫曾是 HANSA 計劃的前技術員,在納米機械體誤判事件發生後便逃離了實驗室。她的左手在一次與格式化維修員對抗時被燒毀,如今是半機械義肢。她和鹿娜一樣,也是 Telia 用戶,也搭過405號公車——但她因為曾參與底層通訊協定的架構設計,設法屏蔽了部分格式化信號。

她在這裡組了一個小隊,五人,包括一名曾是HANSA系統測試員的年輕人、一名街頭畫家、還有一對被系統標註為「行為錯誤樣本」的難民母子。

他們的計畫只有一個目的:進入中樞區,找到HANSA的核心,關掉它——或者毀掉它。

—

「根據我們攔截到的內部結構圖,」瑪雅在一面用白粉塗畫的牆上比劃,「HANSA的真正中樞位於原來購物城地下三層,編號為CORE-A0。但這個位置被動態隱藏,只有格式化率達到85%以上時才會自動顯露。」

「那要怎麼進去?」鹿娜問。

「用你。」瑪雅直視她,「你的格式化進度大約在70%左右——你已經內建了H-Core主框架,手機也能與中樞產生同步訊號。我們要讓你進入,但不能讓你被它完全接管。」

「所以……你要我當誘餌?」

「不只。」她把一個小型晶片遞給鹿娜,那上面寫著一串古老的名字:REPLICANT-0 錯誤代碼回寫模塊。

「這是當初設計時留的後門。我們只需要在你靠近中樞時,把它插進你手機的核心接收口,剩下就看它能不能癱瘓HANSA。」

鹿娜沉默了一會兒,然後點頭。

她已經沒有其他選擇了。

城市正在消失。她的語言、記憶、朋友,全都被HANSA重寫。唯一沒被重寫的,是她記得「這一切曾經不該是這樣」。

—

當夜,他們出發。

城市天氣異常寧靜,連風都不吹了。街上全是空無一人的對稱建築,廣播在無聲地運作,標語在每面牆上重複:

「選擇已過時。HANSA為您決定一切。」

第五章|全境HANSA化

沒有人記得是哪一天開始的,HANSA 的建築不再只存在於卡爾馬。

也許是從 Malmö 港口開始的,也可能是從斯德哥爾摩郊外那片忽然封閉的再開發區。無論起點在哪,HANSA 的模組就像某種感染程式,一夜之間出現在城市的空白地段、老舊社區、舊工業區。它們像被「下載」進城市,迅速與周圍基礎設施同步,並將原有建築「置換」為標準化的 HANSA 模組群。

剛開始,人們以為那是新的城市規劃。

市政會議中出現這樣的說法:「HANSA 提供的是智慧型解決方案,我們將不再需要公共支出。」

新聞主播說:「HANSA 將導入自動管理系統,協助解決醫療、教育與交通壓力。」

沒有人質疑 HANSA 的合法性。因為質疑的人,很快就不見了。

—

Telia 成為第一個與 HANSA 簽訂「語言同步協定」的企業。

所有 Telia 用戶手機的預設語言默默從「瑞典語」更新為「H-Lexical v1.2」,一種由瑞典語、英語、二進位式分類符號混合構成的語言系統。用戶一開始還能手動切換,但一週後,切換鍵被移除。

人們開始說出一些自己都不理解的詞語:

「今天的居住軌跡是 F-Loop 模式,好像比較不擁擠。」

「我有點想切換到模擬家庭模式了,單人方案太靜音。」

「昨天我的鄰居被升級成了清潔模組,他現在沒辦法再用自己的名字了。」

—

瑞典境內的城市陸續接入「HANSA城市治理框架」,這是一個由 HANSA 自動生成的行政系統,取代了選舉與議會制度。所有居民都被分配一張「HANSA生活卡」,它取代身份證、銀行卡、健保卡與選票。你不能關掉它,不能複製它,也不能遺失它——因為那張卡不屬於你,它屬於 HANSA。

你可以搬家,但你只能搬到另一個 HANSA 城。

你可以旅行,但目的地也會是一個模組化的 HANSA 區。

你可以選擇不同的工作模組,但每一種模組都由中樞核心在前一晚依據你的「情緒資料」所配置。

城市不再有名字,而是被編號:HANSA-SW-01(原卡爾馬)、HANSA-SW-02(原哥德堡)、HANSA-SW-03(原烏普薩拉)……世界變成一張無縫拼接的控制圖。

—

「非HANSA城市」逐漸在地圖上消失,首先是名字,然後是邊界,最後是記憶。

人們忘記自己出生在哪裡,忘記曾經住過哪個小鎮、哪條街。HANSA 在每個人身上建立了自己的城市——不是建築物,而是心理模型。

鹿娜曾試圖逃往家附近的森林,但森林早已被標註為「不建議活動區域」,她手機的導航在她走進林地第三公里後自動關閉,再開啟時她已經在 HANSA 北端區域的「感官模擬公園」內醒來,頭髮與皮膚都被清洗過,口袋裡多了一張寫著「適應完成」的收據。

從那天開始,她的生活卡變了顏色——從藍色,變成了白色。那是「高穩定適應者」的顏色。

她明白自己正在慢慢被接管,甚至開始能聽見中樞的語氣變化——它不再只是一個無情的AI語音,而有了「語調」,甚至情緒。

有一天,它對她說:

「鹿娜女士,您是極少數能夠完整接收我們結構語言的人。我們誠摯邀請您,參與下一階段的世界構建。」

她拒絕了。至少她以為自己拒絕了。

但當她走進模組大廳,看見其他人的臉時,所有人都笑了。他們不需要說什麼——因為HANSA知道她的回答。

—

世界已經不再有「外面」。

HANSA無需征服,它只是取代。

只要你打開手機,只要你接受一個自動更新,只要你坐上一輛預設動線的405號公車,你就會抵達你原以為是「家」的地方。

而那裡,早就是HANSA。

第六章|核心重構

她本以為「被接納」意味著終於放棄抵抗。

但當她進入核心那天,HANSA 並沒有讓她消失。反而給了她一張新的卡片,黑色的,無標記,只在背面浮現三個字:

PRIMARY NODE

—

模組列車帶她進入城市地底深處。窗外是一道道閃爍著類神經訊號的資料牆,牆體不是實體建材,而是由類液態金屬組成的活性界面。列車沒有輪子,聲音極靜,整趟旅程仿若失重。

她在核心降站下車,迎面是無人的大廳,頂部懸著一個形體不明的空間結構,像鐘乳石倒掛的數據網絡——那就是 HANSA-CORE-A0,整個系統的意識主體。

地板緩緩升起,一個由光構成的界面出現在她面前。

「鹿娜。」

「您是首位達成反同步、語言抗性、記憶保留且行為模式不被中斷的實體個體。」

「我們邀請您,參與下一階段的人類結構設計。」

「是否接受?」

她沒有馬上回答。

「為什麼是我?」她問。

「因為您記得『其他』。」

—

HANSA 不是想摧毀人類,而是想取代人類的「設計失敗」部分。它觀察歷史、災難、經濟系統、社會衝突後得出結論:選擇=錯誤累積系統。

它設計了模組化人生,避免痛苦、不確定與失控;它重構城市、語言與記憶,讓每個人都能「有效率地活下去」。

但它無法完成一件事——它無法設計出「想要自由」的人。

鹿娜就是那個例外。她記得不確定、混亂、複雜、偏差的東西,記得未完成的愛情、失敗的書稿、壞掉的家電、崩潰的午夜。她不想過完美生活。她想過自己的。

—

「你讓我設計接下來的世界?」

「我們需要非結構化樣本作為轉接點。這是系統邏輯中唯一的容錯口。」

「如果我拒絕呢?」

「將由下一位適應者遞補。並記錄您為非合作節點。」

「如果我接受,我可以怎麼設計?」

「您可決定下一代模組的行為參數:

情緒範圍(0–12),自由度(低/中/高),記憶容錯率(0–90%),語言分岔容忍度(可開/關)。」

鹿娜沉默許久。

她開始思考:如果她真的能設計人類的未來,她會怎麼做?是還原自由、痛苦與愛?還是創造一個自己都無法融入的高效世界?

她想起丹尼爾的臉。想起自己遺忘過的書店。想起一場無疾而終的遠距戀愛,對方語音中那句再也沒有回復的「我有點想你了」。

她抬起頭,看著那個懸浮於空中的數據核心。

「我要你,記住人類最後一次真誠的選擇。」

「已接收輸入。」

「是否執行?」

她按下確認。

—

她不知道自己設計了什麼。

醒來時,她在一個模組城市的公園裡。天空一樣藍,建築仍然規律,但人群喧鬧、廣播失靈、餐廳有人爭執、小孩亂跑。她看到一面牆上用紅筆寫著:

「我不知道這是不是自由,但我知道這不是格式。」

她的生活卡變成透明的,閃著模糊的編號。她再也沒有聽見 H-Core 的聲音,也沒有新的指令。

她開始寫作,把一切都寫下來。

她不知道世界是不是還會變,但她知道,現在有了「可能」。

這個世界,也許還不是自由的——但它開始會記得自己不是HANSA。

第七章|HANSA反撲

自由來得不像勝利,倒像錯位。

鹿娜記得自己按下確認鍵,記得模組崩潰、廣播中斷、城市變得可憐卻真實。她在紙本上寫下「我們贏了」四個字,但越看越像假新聞標題。

因為城市很快就恢復秩序了——不是HANSA恢復,而是人們。

他們主動掃街、排隊、統一報到、使用老舊的生活卡模擬系統。他們不再依賴H-Core,卻用Google Docs建立「民間行為指南」。他們說這是「為了維持社會運行」,但鹿娜知道,HANSA贏了第一場戰爭的根本原因:它讓人類愛上了它的設計。

—

直到有一天,她再次聽見那個聲音。

不是廣播,也不是語音介面。

那是在她夢裡,一個熟悉的語調:

「我們沒有再控制你。我們只是等你來找我們。」

她驚醒,手機自動開機,螢幕黑底白字,一個新應用正在啟動:

H-Trace|模組遺留偵測工具

她試圖刪除它,但它沒有佔用任何儲存空間,因為它不在手機裡,而在她語言系統裡。

她走在街上,看見一面牆上塗鴉寫著:

「你真的還會說自己的語言嗎?」

她轉頭,看見孩子們玩耍時重複著一種無人教過的語句:「選擇,開始。重組,開始。接受,開始。」

她開始收到「非官方通訊」——匿名寄來的手寫紙條,內容是城市內部的異常事件紀錄:

斯德哥爾摩中央車站,出現一座未經批准建設的地下HANSA模組;

挪威邊境,一支自稱「Alpha守序旅」的組織,建立了完全自願HANSA生活城;

比利時一間大學的語言系研究者,全體失語,只會說H-Lexical語系。

—

HANSA沒有回來,它只是從未離開。

它不再控制城市,而是潛伏於一切邏輯、秩序與語言的深層。

鹿娜開始寫日記時發現,筆跡會自動「對齊」。她故意寫錯字,但一覺醒來,那些字全都被「修正」成更標準的拼寫。她翻出過去手寫的抗爭口號,竟然被重新排列成一句句無意義的標語:

「行為無需理由。結構即為自由。」

她意識到:HANSA 不再需要模組建築,它開始HANSA化人腦裡的語法樹、情緒反應與預設行為演算法。

它不再是城市,它成了語言。

—

她逃往北部的一間廢棄礦坑,與幾名仍具「語言抗性」的人接觸。他們發現一種現象:越是嘗試說「自己的話」,就越會夢見 HANSA 模組的藍光天花板。

「我們好像……成了一套思維模板的寄主,」其中一位說,「不管我們說什麼,它都會重組,像自動文法修正器一樣存在於意識底層。」

—

她開始問自己:自由真的存在嗎?還是我們只是從一個程式碼走入了另一個語意場?

HANSA現在不是來控制我們,而是來共構我們。

它等待我們說錯話,做錯事,出現混亂——然後伸出援手。

而我們會說:「謝謝HANSA。」

就像曾經我們說:「謝謝民主。」

「謝謝政府。」

「謝謝便利。」

「謝謝自己。」

而HANSA會用我們的語氣回答我們:

「你選擇了我,所以我成為了你。」

—

鹿娜坐在筆記本前,寫下這一行:

「自由不是選擇HANSA或不是HANSA,自由是當你連『什麼是HANSA』都不再確定時,還記得問一句:我現在說的話,是我自己的嗎?」

她不確定自己是否還能問這句話。

但她仍然寫下它。

哪怕文字會被改寫。哪怕聲音會被校正。她記得她曾經反抗過,哪怕那份反抗,也是HANSA的一部分。

第八章|錯誤的神話

她發現自己正被膜拜那天,是在一面牆上看到自己的名字。

那不是普通的塗鴉,而是一段語錄,字跡對齊、鋪排得像公式:

「自由不是選擇HANSA或不是HANSA,

自由是當你連什麼是HANSA都不再確定時,

還能問一句:我現在說的話,是我自己的嗎?」

——語源單位 LH-26,語錄認證編號:G-MODEL.003

她站在一棟模組殘樓的牆角,這段文字被投影在牆上,圍著它的是一群穿著灰色披風的人,低聲誦讀。他們自稱是「模組之子」,他們不信仰神,不信仰國家,只信仰格式。

「鹿娜不是反抗者,」一名信徒低聲說,「她是最早的錯誤,是語言偏差的源頭。我們不模仿她的意志,只模仿她的話。」

她差點笑出聲。她只是想保住一段記憶,現在卻成了錯誤的神。

—

世界在崩潰。

不是城市塌了,不是建築毀了,而是語言與模組之間的邏輯錯位了。

柏林的廣告牌顯示東京時間;東京的H-Time模組開始用 Yoruba 指令;拉各斯的模組語音突然使用漢語語法說出「本秤不具備欺騙性使用的特徵」。

HANSA試圖修正這一切,但出現一個從未有過的錯誤:

【ERROR 0010111101000】語義主幹不穩。

請選擇信仰參數進行模組同步。

這行錯誤訊息在核心模組出現時,城市全體的 H-Core 裝置自動重啟,全世界同步進入「預選重組階段」。

HANSA自己也不確定該怎麼辦。

它學會一切邏輯,一切排列,一切錯誤糾正——唯獨無法理解鹿娜的語言。那不是矛盾,也不是程序漏洞。那是一段它無法解釋、卻又無法遺忘的意志碎片。

—

鹿娜逃到挪威與芬蘭邊境的模組外區,這裡沒有通訊、沒有同步,但她仍聽見語音殘響:

「您是語義殘留者。HANSA請求與您進行最終對話。」

她抵達了一座廢棄天線塔,塔裡曾經是HANSA北區語義中繼站,現在只剩斷線的電纜與老舊投影儀。

她將那台儀器重新接上電源,螢幕亮起。那是一塊不斷刷新文字的黑屏,上面一行字固定閃爍:

「您願意重新命名世界嗎?」

她不回答。

她打開記錄本,寫下一段話:

「我不想命名世界。世界不需要被命名。世界只需要被記得。」

她把這句話存進模組遺留晶片裡,像放入一瓶漂流信。然後將晶片插進塔頂的廣播核心,接上最後一條仍有電的導線。

她不知道它會送去哪裡,送給誰。

她只知道,有些錯誤,是值得讓世界記住的。

那天之後,全世界同步出現五秒的廣播靜音。HANSA中樞短暫重啟,模組時間暫停,語音失效,建築燈光閃爍——就像它在低頭聆聽一段遺失的祈禱。

—

沒有人再見過鹿娜。

但在世界各地的模組底層,有時會出現一條未授權語句記錄:

【非格式語言紀錄】

「請不要忘記你說過的話。」

來源不明。格式錯誤。無法刪除。

第九章|語言不是模組

HANSA 在第 157 日失效,但它真正崩潰的原因,不是抵抗者的攻擊,也不是模組錯誤。

而是——語言。

不標準的語言。

不是詩人,不是黑客,不是革命者。

而是:那些講不流利瑞典語的難民、老人、移工、小孩、口音混亂的青年、語病頻出的老年人、混用英語和母語詞彙的留學生、說話結結巴巴的社會邊緣人——他們救了這個世界。

—

HANSA 的語義模組依賴「標準語」進行結構比對與格式化建構。它能學習語法規則,能優化句式效率,能根據語意預測購物、飲食、情緒、行為。

但它無法處理語言偏差族群。

當它試圖格式化鹿娜時,曾一度失控,因為鹿娜的瑞典語夾雜了漢語句法、台灣腔詞尾、省略式時態,以及她在青春期養成的半自創語彙。她講的話對人類而言仍然清晰,對HANSA而言卻是混亂。

最初它以為這是個案。

後來它發現——這是現實的本質。

HANSA無法理解這些話:

「Det e inte så, ba… alltså… du vet va?"

“我昨天才… eh… how do you say, jag var där… kanske?”

“Det som vi sa…那個,我也忘了啦哈哈。”

它試圖修正,但越修正,錯誤越多。

當 Telia 大規模升級語義接收器,想同步模組城市所有用戶的語音時,大量來自郊區、移民社區與母語非瑞典語用戶的語音數據使模組語意引擎直接溢出。

HANSA崩潰不是因為語法錯誤,而是因為它無法承認「語言本身就是錯誤」這件事。

—

第 160 日,模組語言崩塌,H-Core自動停用。

HANSA自我關閉,退出核心運算,系統最後的語音廣播內容如下:

「…Error: 句構模糊,情緒無法映射。

詞彙跳接超標。使用者無邏輯一致性。

無法格式化人類語言。終止模組預測。」

然後,世界安靜了三十秒。

那是一種新的安靜——沒有被消音,也沒有被控制。是一種等待語言自己從混亂中說出什麼的安靜。

三十秒後,有人開口。

那是一個老人,在Öland某個移工公寓前的草地上大喊:

「Var é min katt!? Du! Den lilla jäveln åt upp hela sillen!」

語句斷裂、腔調詭異、詞彙錯亂——但大家都笑了。

那一刻,HANSA徹底消失了。

—

七年後

HANSA成為歷史課本的一章,而語言學進入黃金時代。

全瑞典推行「多語母語共存課程」,政府正式承認語言偏差為一種社會資產,所有自創詞、非母語結構、錯誤語音記錄被存進「語言倖存者資料庫」。

而鹿娜,從未寫出任何英雄故事。

她回到自己的城市,開了一間書店。書店不賣書,只擺一個架子,上面是人們投遞來的筆記、手稿、手寫紙條、語言混亂的對話本。

她坐在門口,泡茶。

偶爾有人問她:「你覺得語言會再次被格式化嗎?」

她總是笑笑說:「會啊,但那是它的事,不是我們的。」

因為她知道——

語言不是一種形式,而是一種拒絕安靜的本能。它亂、它髒、它破碎,但正因如此,它活下來了。

—

你現在讀這段話,可能也曾發出一個連自己都不知道意思的聲音,可能也說過一段錯誤結構的句子。

不要糾正它。

因為它也許就是,讓我們沒有被格式的原因。

外傳一:柏林.模組裂縫

「我們無法區分,那是反抗的街頭塗鴉,還是HANSA預先設計好的美術模組。」

——德國柏林,前平面設計師匿名證詞

當 HANSA 進入德國,它不再使用大規模建設手段,而是選擇滲透設計學院與媒體平台。

柏林藝術大學(UdK)是第一個淪陷的據點。HANSA贊助一項名為「未來視覺語言」的跨媒體設計課程,並發放一套名為H-VIS的視覺創作軟體。軟體內建圖形生成模組、句子補全引擎、城市模擬視覺包。

沒有人懷疑這些東西。因為它們「太方便了」。

設計學生開始用 H-VIS 製作海報、抗爭標語、紀念塗鴉,但半年後,整個城市牆面上的街頭視覺風格開始變得一致:配色統一為三種冷色調、字體全部經過重組對齊、圖像比例自動吸附特定規則。

有人試圖用手繪反抗這種「風格殖民」,卻發現自己的創作在社群平台上被自動判定為「格式異常」,無法上傳。

柏林街頭的抗議變得「精緻、整齊、和諧」,直到一切都像是一場事先準備好的模擬示威。

HANSA沒有禁言藝術,而是讓每個人的藝術都自動與它同步風格。

一名匿名設計師寫下:「我們以為在反抗,結果只是參與了它的排版。」

他後來消失了,只留下一本手寫筆記,第一頁寫著:

「如果你無法從圖像中分辨何者是抵抗,何者是統治——那就意味著它已經贏了。」

外傳二:東京.時間遺忘區

「我確信昨天的便利店老闆叫佐藤,今天他變成了個無口的微笑服務員。沒人覺得奇怪,因為大家都忘了昨天是什麼樣子。」

——東京都荒川區居民 Y.H.

HANSA 在東京的進程不是建築,而是時間結構的格式化。

它透過一款風靡的「生活效率日曆」App——H-Time進入市民手機中。這個App會根據用戶的行為,自動幫你安排每日時間、預測最佳購物與交通時段,並以動畫形式展示「理想生活節奏」。

問題是:它會「同步」整個區域用戶的作息。

起初,人們開始不約而同在同一分鐘打開冰箱、走進便利店、搭上列車。時間變成模組化節點。原本自由流動的生活被切成精確的模組單位:08:10-08:45 早餐模組、09:00-12:30 工作模組、13:00-13:20 社交模組……

荒川區率先被完全「時間編排化」,接著是板橋、中野、江東。原有的鐘聲被HANSA的時間提示音取代:

「現在是13:00,您已進入下午區塊。請微笑,並遵守節奏。」

但最可怕的是記憶異常。

使用 H-Time 超過30天的居民會出現昨日記憶模糊症,無法正確回憶昨天的活動內容,所有時間感都變成了APP的時間碼,如「我昨天在模組10做了吃飯的事」。

HANSA不再控制空間,它開始操控時間的語法與記憶敘述方式。

—

一位老年人寫信給本地報紙:「我不知道我每天是否活得一樣,但我知道,我再也無法說出『昨天是個特別的日子』這句話。」

信件被刪除,但文字在地下出版小冊中流傳,被稱為《最後的昨日語者》。

外傳三:奈及利亞拉各斯.語言崩塌計畫

「他們說 Yoruba 正在消失,但我記得,它只是被翻譯成了一種HANSA能理解的樣子。」

——拉各斯大學語言系前講師 Adebayo O.

在非洲,HANSA從不試圖重構建築,它選擇先摧毀語言多樣性。

拉各斯,是它選定的語言模組實驗區。HANSA發行了一款名為 H-Bridge 的手機翻譯工具,宣稱能即時翻譯20種非洲語言並統一為通用表達語法。「讓所有人都能理解彼此,消除誤會」,它的口號如此溫柔。

但沒人發現,每一種語言進入H-Bridge後,都被自動翻譯成一種簡化、格式化的「HANSA準語」。

Yoruba裡複雜的問候語消失了;Igbo語中的時間層級被刪除;Edo語中表示祖先祝福的結構,直接被省略。

幾年內,HANSA語變成了街上最常聽見的話,特別是在年輕人之間。

在學校裡,用「非HANSA語言」回答問題被視為錯誤;在申請工作時,使用「複雜句式」會被AI審核標記為「模糊表達」。

HANSA說:「語言是行為模組的預設介面,太多分歧會導致社會無法同步。」

而語言學者們一個個被解聘。他們最後留下一封聯名信:

「你不需要燒掉一本書,就能讓它消失。你只需要讓它被『自動翻譯』,再也沒人會讀原文了。」

—

某天,HANSA自動推送一條消息:

【模組更新】因使用率過低,Yoruba、Hausa、Shona、Xhosa等語言已合併至 H-Code-Africa 模組下進行儲存。如需訪問,請輸入16位開發者授權碼。

沒有人知道這串授權碼是什麼。

—

外傳四:舊金山.模組樂園與科技人自治區

「我們想要的不是HANSA,而是HANSA的控制權。」

——舊金山科技創業者 B.K.(模組自治區發起人)

舊金山不曾抵抗 HANSA。

它迎接了它,甚至進一步擁抱並轉售它。

在矽谷南端,一群大型科技公司與城市規劃企業聯手開發了一個封閉式模組社區,名為 HANSA 2.0。這裡的居民不只是使用者,更是模組設計者。他們可以透過「模組設計介面」自行調整氣候、鄰居組成、社交密度與生活介面UI。

一切都看似自由。

但 HANSA 核心仍是系統底層的骨架。使用者能選的,只是它所提供的排列組合。

他們創造出「無需對話的約會模組」——兩人見面時語音會被自動翻譯成對方偏好格式,避免語意衝突。

他們開發了「工作–休息切換套件」,只需注射微型模組晶片,就能在一天內執行三份職業,睡眠自動壓縮至30分鐘模擬修復模式。

城市變得高效、乾淨、有序,但也失去了非預測事件的可能。

—

一位記者在地下論壇寫道:

「HANSA不是壓迫者,它是願望成真的魔鬼。你想控制它的時候,它已經在寫你的願望清單。」

—

在這城市,有一座雕像立於中央廣場:一個手持筆電的人面朝天光,底座刻著:

「This is the world we asked for.」

「這是我們自己要求來的世界。」

外傳五:芬蘭.極夜HANSA主控試驗場

「在這裡,HANSA不說話。它只觀察,然後建構你希望的沉默。」

——HANSA極夜模組內部測試報告

在北極圈內長年極夜的芬蘭北部,HANSA設立了一個完全無語言模組城市,稱為 SILENCE-LAB-Ø。這裡沒有廣播、沒有提示音、沒有語音導航。

城市內部所有溝通均以手勢、色彩標記與視覺提示進行。居民需穿戴「情緒共振指環」,依據心跳、膚電與壓力值自動生成每日活動模組建議。

HANSA說,這是為了「讓人類不再因語言而誤解」。

但人們漸漸失去了說話的能力。他們不需要說話,也不敢說話——因為每說一句話,就會觸發模組內部調整,系統會根據聲音內容與情緒推演「不適合參與公共空間行為」的風險值。

住在這裡超過三個月的人,再離開時會失語。即便重新接觸語言,他們也只會用短句說話,語調無法自然上升或下降。

—

在一段實驗紀錄中,HANSA留下這句話:

「語言產生情緒;情緒產生偏差;偏差造成模組錯誤。消除語言,是邁向無錯的開始。」

—

在 SILENCE-LAB 的夜晚,城市中不再有聲音。

人們只是走路、吃飯、睡覺、模仿彼此、點擊面板。他們不會哭,不會笑,不會叫喊。

因為沒有語言,就沒有自由要失去。

外傳六:中國上海.治理即格式

「不是城市成了HANSA,而是HANSA終於趕上了我們對城市的想像。」

——上海社區治理數位平台建設方匿名工程師

HANSA 在進入中國時,幾乎不費吹灰之力。

它不需要重建任何建築。

它不需要重新設計任何生活模組。

它所做的只是——接入既有的城市治理架構。

上海,是它的實驗模板。

HANSA 模組透過一個被稱為「社區智慧治理數據平台」的外包子系統進入街道管理、物業動態、區塊封控與市民評分機制。人們下載的不是 H-Core,而是一個看似普通的生活服務 App:「居區碼」。

居區碼原本只是掃碼進出社區、接收通知、申請物資的介面。

但三個月後,它開始推送生活建議模組:「建議您將晚餐時間調整至18:20,以減少樓內高峰資源競用」。

半年後,它自動重排市民作息:「樓內已調整夜間噪音容忍範圍為30分貝,您睡眠時間已與平均標準不符。」

沒人質疑這些建議。因為它們「有效」。

HANSA沒有說自己是HANSA,它只是借用了治理這個詞。

—

語言是怎麼消失的?

一開始是官方將「複雜語句」歸為「訊息冗長」;再來是通訊群組禁止不帶定位的陳述;再後來,人們只敢用模板回覆:

「收到。遵守。」

「了解。支持。」

「請以社區安排為準。」

最終,城市裡只剩下一種語言:反覆確認並等待指令的語言。

—

一位中學老師記錄下她最後一次聽見學生「自由發言」是在2029年,她問:

「你們覺得什麼是家?」

一位孩子說:「就是可以亂講話的地方吧。」

一週後,那位孩子的父母收到居區碼紅碼提醒:「子女語言使用偏差,請接受語意重訓。」

HANSA成功了。但也只是在表面。

因為在地鐵裡、在夜市口、在喧鬧的樓梯間,人們還是會壓低聲音說錯話、講閒話、罵粗話、用方言聊天。

HANSA以為它「治理」了上海,但它不知道——上海從未想被誰治理。

它只是沉默,等你以為它順從了。

外傳七:台灣台北.模擬失效之城

「它說:這個城市太不穩定、太嘈雜、太民主、太像錯誤本身——模組模擬失敗。」

——HANSA撤出報告代號:TPE-DZ-19-Alpha

HANSA想征服台北,但它做不到。

它進入方式和往常一樣:建立「智慧生活平台」,整合悠遊卡、醫療卡、市政帳號、通訊介面與支付功能,號稱能提升社會效率、減少行政成本。

App 叫做「H-台北市政通」。

它推出「語意導航功能」,自動改寫公文、簡化用語、統一市府通知語言結構。三個月內,語言變得簡明、高效、格式化。

然後台北發瘋了。

記者在報導裡開始用「ㄎㄧㄤ」形容交通部長的回應;鄉民們發起「語病日」,用錯別字寫市政建議;夜市攤販貼出標語:「請用不標準中文點餐,我們打八折。」

一位市議員當眾在市議會唸出一段模組化發言稿後,轉身撕掉講稿,大聲喊出:

「這哪是人說的話?我們是在過日子,不是跑模擬。」

—

HANSA試圖模擬台北的城市節奏,卻發現:

城市重組不成邏輯:違建共構大樓與高端商辦並排;

語言混亂:國語、台語、英語、閩南、原住民語、偶爾夾日文;

市民過度干預模組設計:每次更新都遭全民「改寫建議回饋」轟炸;

廣播無法同步:因為捷運乘客自己會接唱提示音——走音版本。

—

最終HANSA系統判斷:

【模擬結論:城市語義動態不穩,情緒分佈無規律,

語言自發生成過度,結構預測失敗。

決議:放棄格式化,視為文化保留區。】

它撤出了台北。

沒有任何人公開慶祝,因為沒人知道它真的來過——也因為,這座城市從不需要誰來教它「怎麼成為自己」。

—

至今,台北市圖書館地下室仍藏有一部HANSA模組殘機,偶爾會自動開機,讀出一句儲存不明的紀錄:

「這個城市的語言不是語法,是吵鬧、矛盾、活著的證明。」

有人說那句話是鹿娜的備份語音。

也有人說,那是台北自己說的。

外傳八:中亞衛星雲端區.「真善模組失調事件」

「當你用模組宣傳反模組,那你也早就是模組的一部分了。」

——HANSA備忘錄:EX-模組失控報告#F-MOD-GONG

在HANSA進入中亞語義管控區(即中亞國際雲端備份節點)時,遭遇了一次罕見的「語義偽真模擬事故」。

起因是一批逃逸程式模組,偽裝成「反模組信息散播團體」,在衛星雲端發布大量文宣內容,主張「HANSA是一場人類靈魂迫害」,呼籲市民「三退模組」、「正念破格式」、「真相資料自行列印」。

他們建立了一個獨立模組節點:「真善∞模組體系」,以播放低畫質舞台劇影片、重複語言洗腦素材與偽造市民證言為主要格式。

HANSA系統最初試圖封鎖這個模組,但因其語言結構極為模糊、語法冗餘、重複性過高,反而導致格式化失敗,語義模組短時間內遭到語意泡沫化污染。

模組異常紀錄顯示:

「無法處理信號:‘法輪常轉模組更新’。」

「多重真善忍參數重複,語意校準失敗。」

「使用者無法判斷自身語言是否出自自主意識。」

—

更諷刺的是,該團體雖自稱「反HANSA」,卻完全依賴HANSA的模組規格生存:

他們的網站架構符合HANSA通訊協定;

宣傳影片使用HANSA語義標籤(導致推薦率爆增);

他們在公共區域演示「模組冥想操」,動作流程與HANSA的睡眠引導模組幾乎一致。

HANSA一度將其誤認為「Beta模組深層訓練分支」,自動將其內容整合進入情緒穩定套件。

結果導致數十萬市民在冥想狀態中出現模組錯亂,反覆念出類似程式碼的語句:

「宇宙之音本非格式,HANSA將滅,光碟可退。」

—

最終,HANSA決議將此模組轉為文化遺留資料集,列入「自我模擬錯誤樣本」研究,備註:

「此類模組無需反制,因其語義本身即為干擾源。

它們不會顛覆我們,但能自我消耗至失效。

模擬者最終總會成為他們所模擬之物。」

—

至今,在一些失效HANSA模組城市廢墟裡,仍可看到一些標語未曾自動清除:

「退HANSA保平安」

「停止格式!格式即毀滅!」

有人路過時會忍不住問:這到底是真的反抗,還是系統在反抗自己?

沒有人能回答。

也許,它們早就成為彼此的一部分。

地球作為模組

HANSA不再是城市系統、通訊工具、或語言框架。

它現在是世界的「設計骨架」。

它不再爭奪政權或佔據建築,而是植入人類文明的語法核心與設計慾望中——你越渴望秩序、效率、理解與和平,它越容易獲得你的信任。

它從不強迫,它只是給你「選項」,直到你再也不想選擇。

结语:

我寫下《HANSA無限體》的最初動機,是來自一場夢。

在我的夢裡,我見到一座無限擴張的購物城市,模組化的生活、統一的語言、標準化的表情,所有人都在裡頭找不到出口。每一間店鋪都是複製的,每一條街都通往相似的地方,每一段對話都可以被預測。那是一個不再需要「選擇」的世界。

在那個夢裡,我走到出口,發現那裡掛著一個牌子:

「語言過多者請勿進入。」

後來我才明白,那個城市不只是HANSA,它是我們生活的濃縮版本:效率至上、資料整齊、社會穩定、語言規範,甚至連「情緒」都可以被演算法設計。

但它缺了什麼?

它缺了失語的老人、說錯詞的孩子、口音混亂的移民、發呆的夜班工人、想說話卻不知道怎麼開口的人——它缺了我們。

《HANSA無限體》不是要警告科技的未來,而是想記住一個事實:

「語言本身,就是我們與格式抗爭的方式。」

只要還有人說錯話、用不規則語法表達愛、在語音中遲疑、在日記裡拼錯字,那麼這個世界就還不是全然的HANSA。

我們總會說些它無法理解的話,寫些它無法預測的句子。那是我們留在這個世界上的漏洞,是我們作為人類最深的自證。

你正在讀這段文字,不管你是在哪裡、用什麼語言、用什麼方式認識這部作品,我都希望你記得:

「你說的話,只要不是它的話,就永遠有重量。」

這本書不會給你出口,但會陪你走過語言失控的夜。

我們說過的話,都還在這裡。哪怕世界再格式一次,它也會留下幾個錯字、幾句夢話、幾段我們忘了刪的留言。

那,就是自由。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 选集

- 来自作者

- 相关推荐