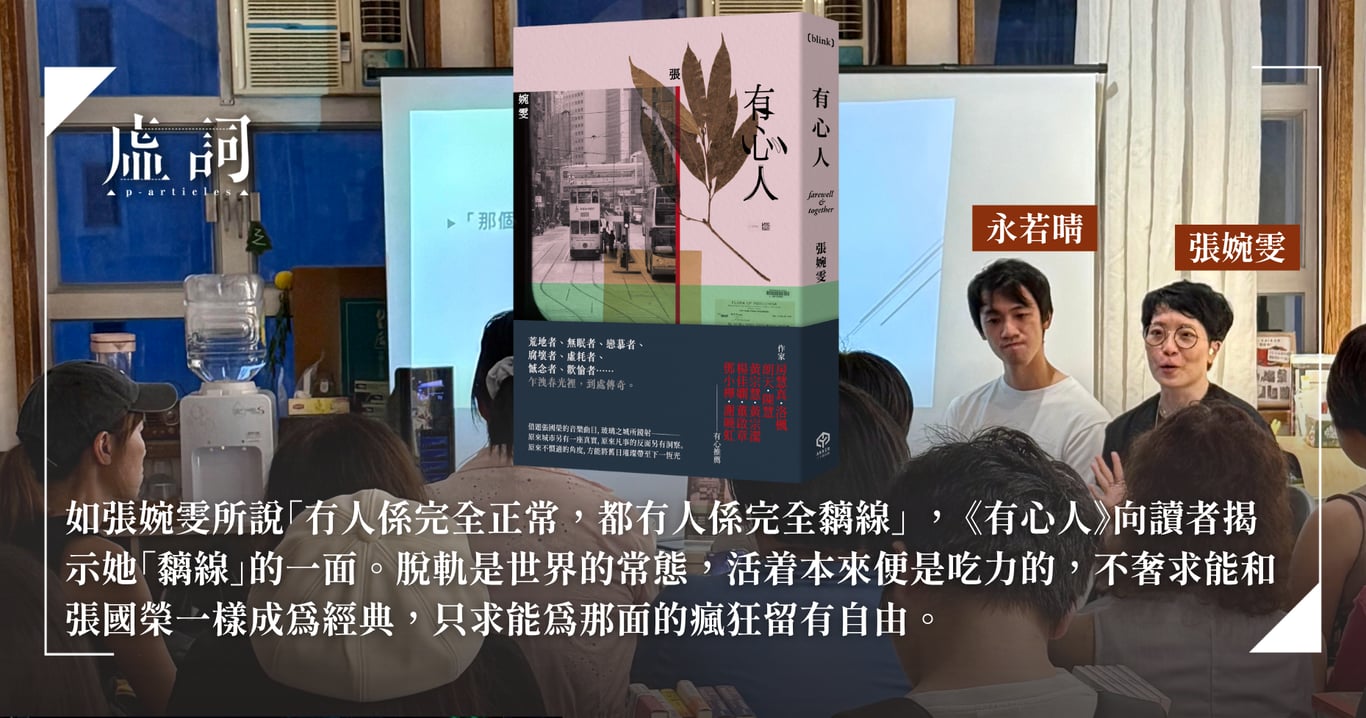

「黐線」是否才是城市的常態?——張婉雯X永若晴《有心人》新書分享會

文|朱樂兒

邊緣之所以是邊緣,是因為我們不曾提起。在城市五光十色的霓虹燈下總有些光明無法觸及的地方,可能是高樓的縫隙或狹窄的巷弄,總感覺黑暗裏是潮濕、不堪且邪惡的,對未知充滿恐懼是不變的人性。婉雯洞悉了繁華璀璨下的壓抑和瘋狂,以偶像張國榮的作品為題,寫下了這一本把鎂光燈打在邊緣族群的小説集。

(1)寫作取材

婉雯分享〈怪我過份美麗〉主要是由一個既搞笑又恐怖的屋邨鬼故,以及屋邨缺乏私隱的特點組合創作而成的。鬼故的主角是一個小孩,他在聖誕節當天目睹一位紅衣人跳樓卻誤以為是看到了聖誕老人。婉雯把這種只能透過小孩的模糊才能呈現的矛盾沿用在〈怪我過份美麗〉中,令潘太太的形象充滿多樣性:小孩眼中輕聲細語、幫忙摘枇杷的温柔太太;大人眼中不檢點的女人;黑色塑料布下肢離破裂的碎屍。這種矛盾所生的張力無疑展現了深厚的寫作功力。加上婉雯小時候在屋邨生活,對單位的間隔和鄰里間的互動都非常熟悉,種種素材透過收藏和堆砌,最終成為了創作的養分。

婉雯認為取材從來都不是經設計的,都是生活片段的聯想,可以是一個鬼故,亦能是一段陌生人的對話。若晴補充,寫作的材料都是日常中發掘到的有趣素材,有些「新鮮」能立刻用上固然很好,若先作收藏亦未嘗不是壞事。擺了一段時間後它們的温度和味道都會有所改變,這裏的改變不是貶意的,就如有些食物放涼了反而有另一種風味。

(2)「那個人」VS 「那些人」

若晴認為《有心人》的中心人物都和社會的邊緣族群有關,但書中卻沒有出現任何的標籤字眼,所以好奇婉雯是否刻意不提及。婉雯説「冇人係完全正常,都冇人係完全黐線」,正常和不正常是一個光譜,沒有明確的界線,更不能只依賴指標和數據來衡量。每個人都是獨立的個體,是多面向且充滿複雜性的生物,所以她拒絕標籤任何人物。婉雯説當你的視點是「那些人」時,焦點只會落在你和那個族群之間的差異,而忽略了兩者的相同之處。這是不理想的,作家在創作時需要在「異」和「同」之間跳躍才能令人物具立體性。因此作家不應對筆下的「那個人」有過多的判斷,這既削弱了人物的個人特質,亦限制了讀者的聯想。

(3)敍事者與作者的關係

婉雯以往的作品都以男性敍事者為主,而《有心人》則是女性敍事者佔大多數。婉雯説這些女性角色充滿着自己的影子,以〈紅蝴蝶〉為例,女主角和她一樣是一位接受治療的精神病患者,所以她能和筆下的人共情。然而,作者的情感投射不只限於女性角色,婉雯説醫生是她作為知識份子的投映,深藏在精神科醫生無法救活每一個靈魂的無力下,更深層的是對於無法改變大環境的無奈。作者和角色之間的互動非常微妙,角色彷彿是從作者身體拔下一塊肉後揉捏而成的,作者是創造者亦是角色的一部分,就如神創造亞當,把生氣吹在塵土上就令死物成了活人。

寫作亦是婉雯自我調解的方法。她認為寫作是理性的活動,語言也是理性的,寫作是疏理和直視真實的自己。正因如此,每一個人物的設計都是經過全面思考的,但作者和讀者的視覺本來便不一樣,所以對人物的心理狀態有不同聯想亦是正常的。有讀者認為《有心人》的人物情緒尚算穩定,感受不到婉雯所説的情緒波動。婉雯不介意自己和讀者的解讀不一,因為如果角色容易讓人察覺到有抑鬱的症狀,那他患病的機率其實相對較低,展現不了現實的狀況——他們看似比「正常人」更正常,生病的源頭往往是壓抑。

婉雯説《微塵記》是較正氣的、富有知識分子的氣質,受眾較廣,是能推廣入中學的書籍。若《微塵記》是專輯中的A-Side,《有心人》則是B-Side,相對更「黐線」和小眾。如婉雯所説「冇人係完全正常,都冇人係完全黐線」,她這次的創作向讀者揭示的就是她「黐線」的一面。脱軌是世界的常態,活着本來便是吃力的,不奢求能和張國榮一樣成為經典,只求能為那面的瘋狂留有自由。

我們無法預料哪一個「正常人」會成為下一個被邊緣化、犧牲或遺忘的無名氏,但《有心人》至少讓我們清楚,這樣的人大有人在,甚至近在咫尺。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐