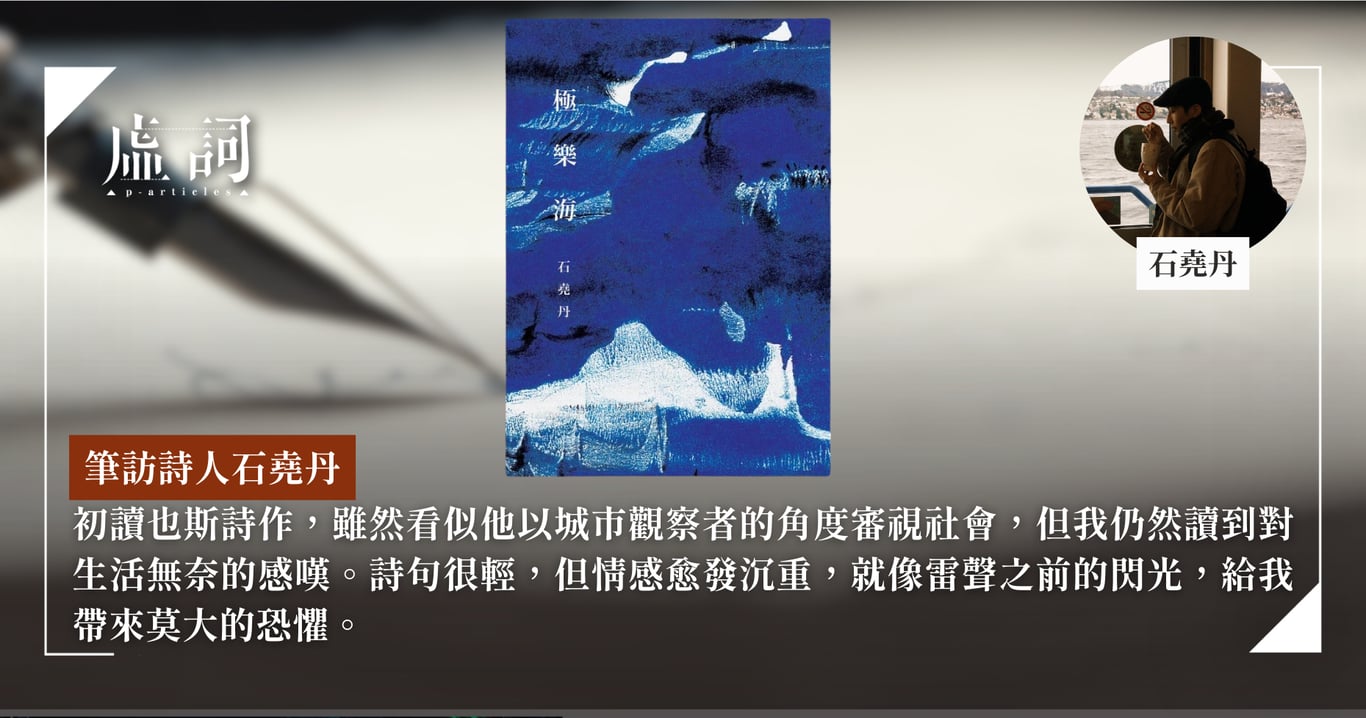

談《極樂海》——筆訪詩人石堯丹

原文刊載於虛詞・無形) 文|李浩榮 《極樂海》是香港年青詩人石堯丹的首部詩集,分為「海」、「記憶」、「夢」、「極樂」四輯,探索城市街巷與內心世界之間不同的風景,書寫現代都市生活的壓抑與破碎。在詩集裡,我們還讀到石堯丹與一眾前輩詩人的對話,就此,這篇訪問將與石堯丹談論他欣賞的前輩詩人,如楊牧、也斯、邱剛健等。 李:李浩榮 石:石堯丹 李:《極樂海》裡,有…

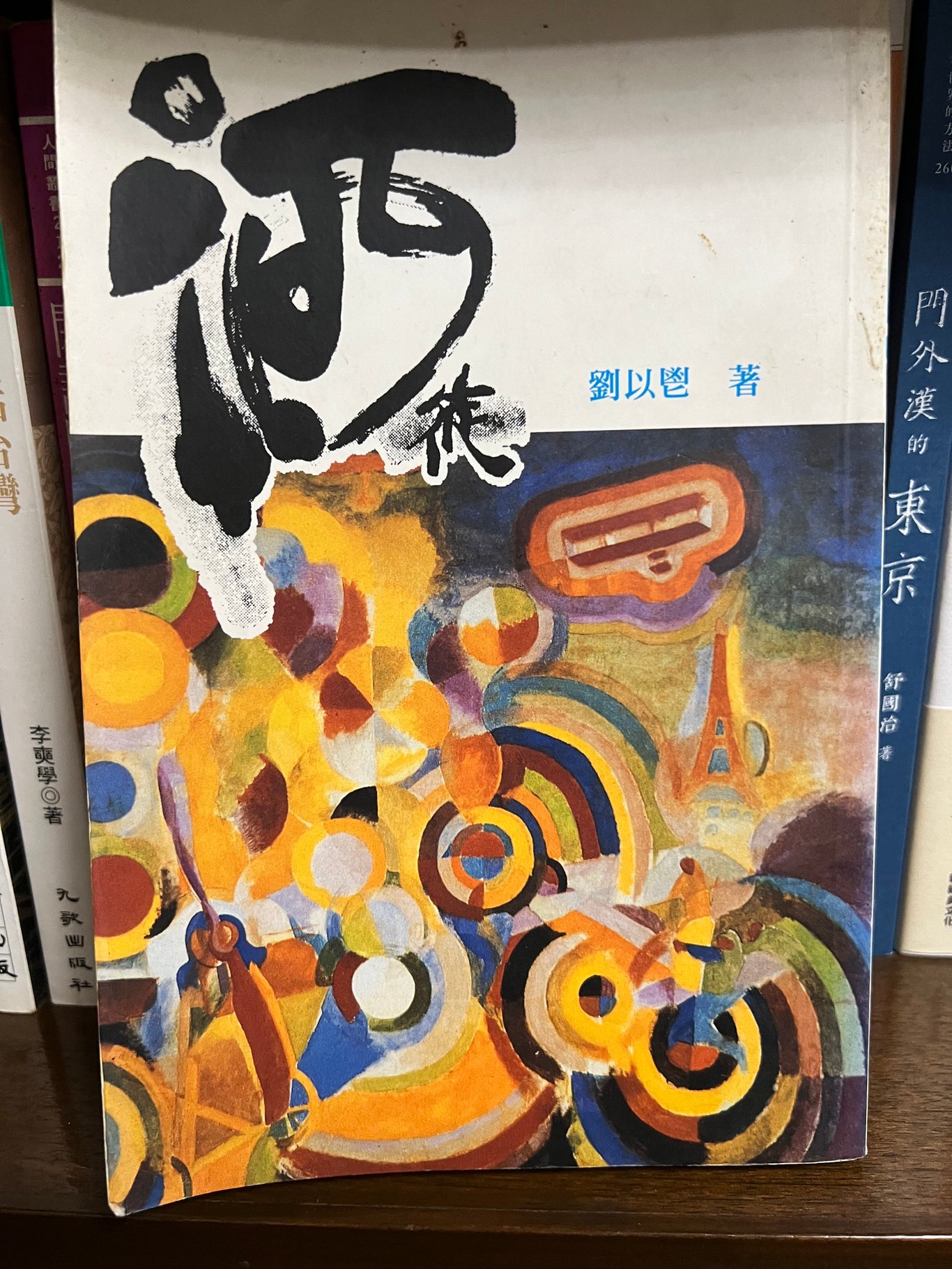

筆作陽具,道成肉身——訪崑南天地人最終章《去年人間世》

原文刊載於虛詞・無形) 文|陳芷盈 「這個人世間,時間根本不存在。時間只是一個記憶,過去現在未來,都是同時混在記憶裡面,不斷玩變身遊戲。」——《去年人間世》 六十四年過去,人世間盡是記憶混和的時間,崑南的「天地人」三部曲終告築成。鑿開過地的門,跳過一場顛倒的天堂狂舞,崑南最終回落塵世,凝視《去年人間世》,雖九十高齡卻永遠年輕,創作力洶湧…

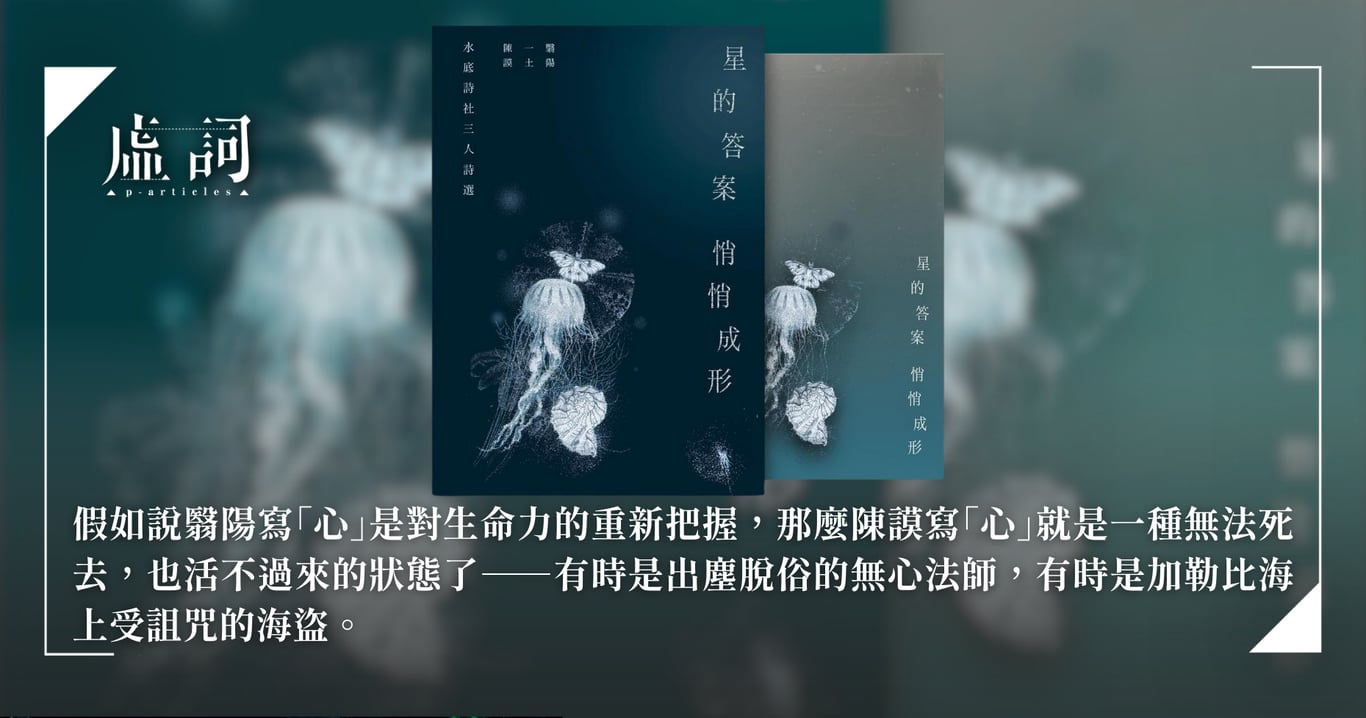

夜讀隨筆:水底詩社三人詩選《星的答案悄悄成形》

假如說翳陽寫「心」是對生命力的重新把握,那麼陳謨寫「心」就是一種無法死去,也活不過來的狀態了——有時是出塵脫俗的無心法師,有時是加勒比海上受詛咒的海盜。

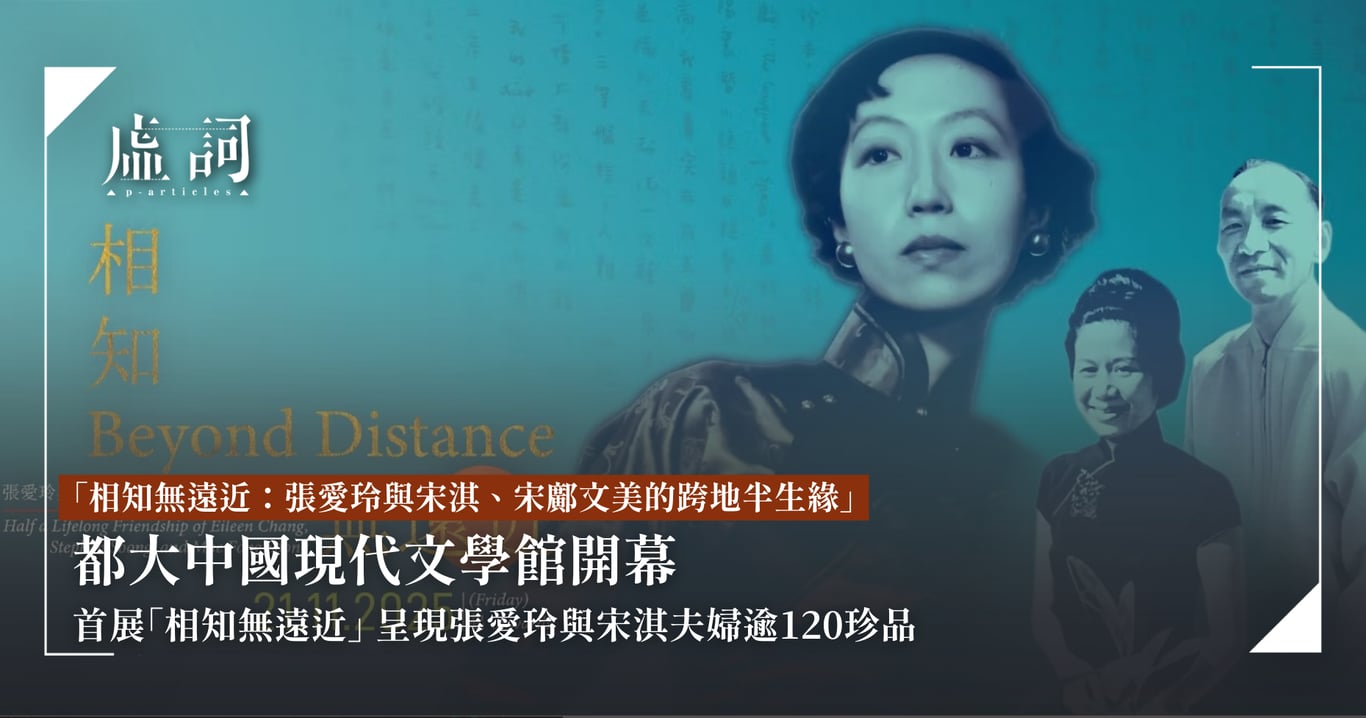

都大中國現代文學館開幕 首展「相知無遠近」 呈現張愛玲與宋淇夫婦逾120珍品

展覽呈現超過120件著名作家張愛玲及其摯友宋淇、宋鄺文美夫婦的珍貴手稿、書信及遺物,供公眾近距離觀察張愛玲的人生歷程。

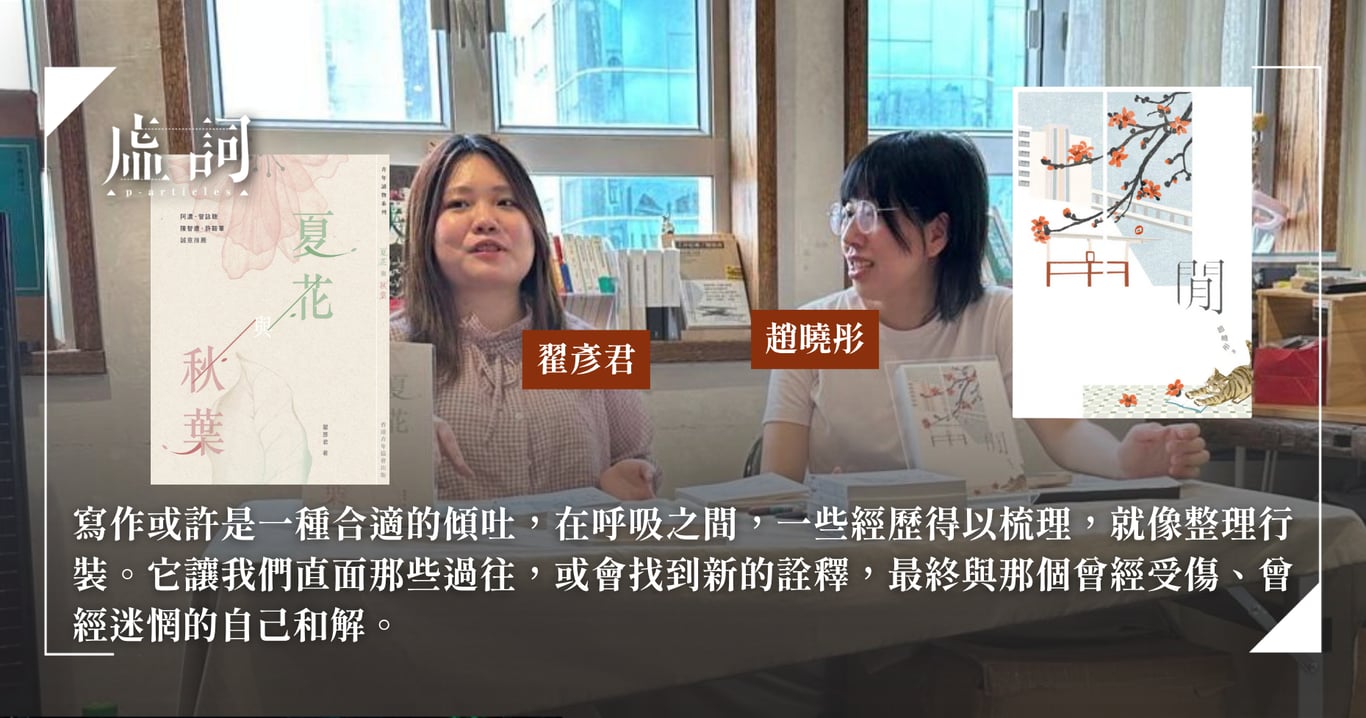

書寫,與曾經的自己和解 ──翟彥君《夏花與秋葉》和趙曉彤《閒》新書分享會活動紀錄

寫作或許是一種合適的傾吐,在呼吸之間,一些經歷得以梳理,就像整理行裝。它讓我們直面那些過往,或會找到新的詮釋,最終與那個曾經受傷、曾經迷惘的自己和解。

文學理想

主角層出不窮的醉酒狀態,實在令我看得醉眼朦朧,相當過癮。

富德樓舉辦「西西的房間盒子:從縫熊開始」重現故居客廳 藉手造毛熊窺見寫作靈感來源

走進這個「房間盒子」,觀眾可想像自己成為西西「微型屋」裏的「借東西的小矮人」:先具象地認識西西的生活和寫作靈感來源,並從中「借用」她對生活的識見和面對逆境的勇氣。

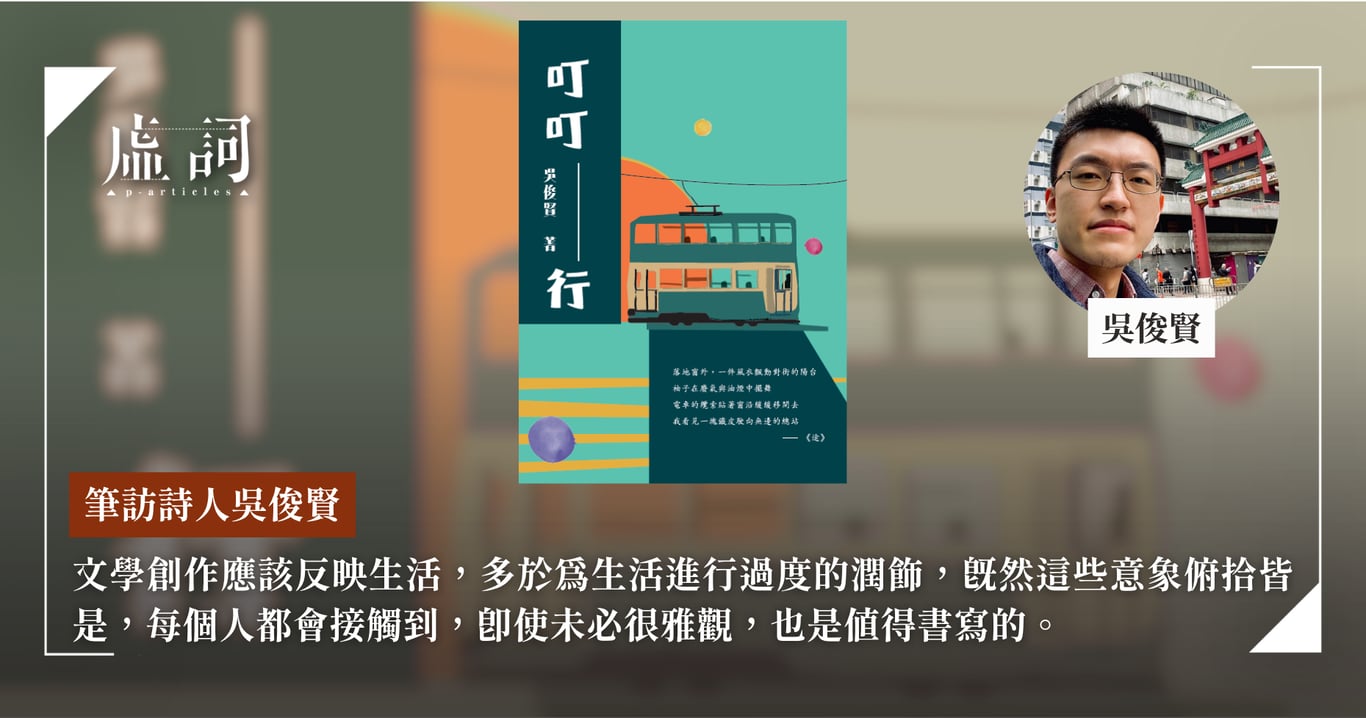

談《叮叮行》 ——筆訪詩人吳俊賢

文學創作應該反映生活,多於為生活進行過度的潤飾,既然這些意象俯拾皆是,每個人都會接觸到,即使未必很雅觀,也是值得書寫的。

如果打亂所有,我會得到什麼?

所有人在這個世上扮演着什麼角色?

《人間失格》讀後感

「世人」是個人;別人即是自已

教學與寫作之間的自渡──曾詠聰《浮間舟渡》新書分享會紀錄

曾詠聰反抗那種「你長大了就會明白」的長輩式的論調,堅持用文字書寫這個正在劇烈變動的世界,即便這意味着自己或終將成為下一代眼中的「老屎忽」。

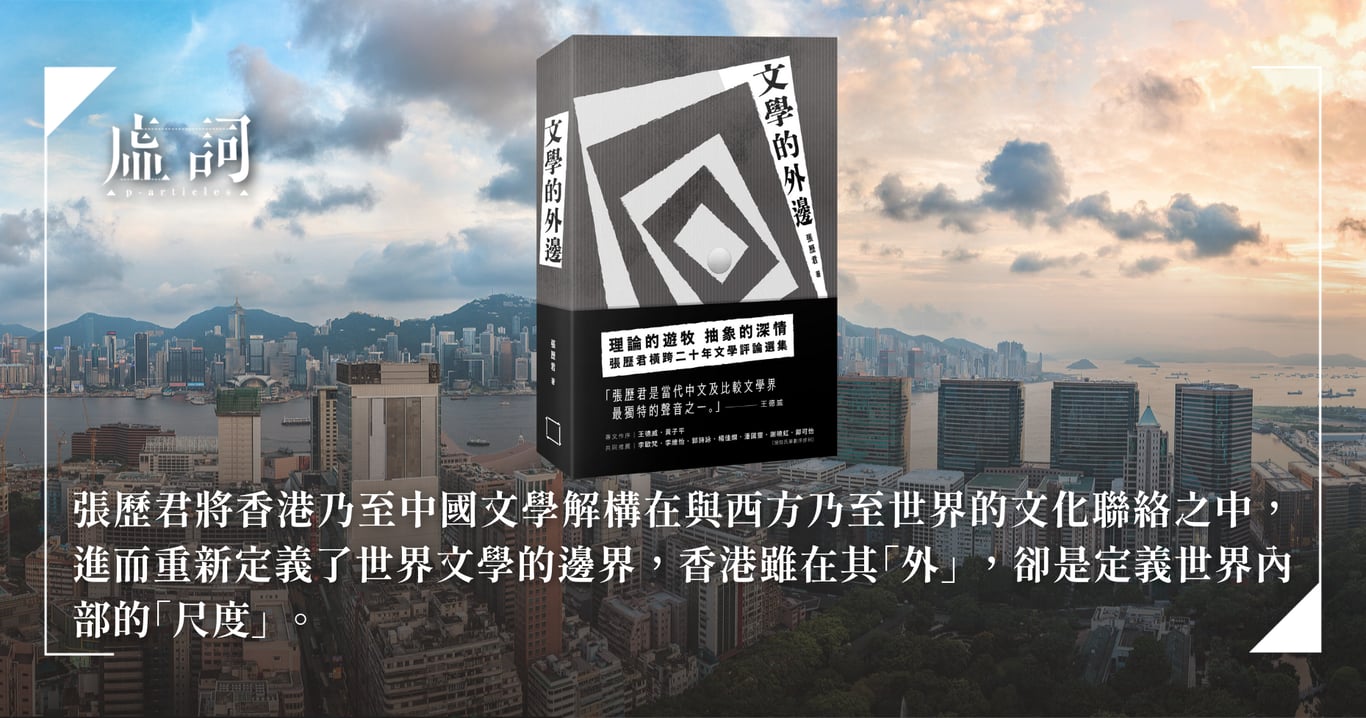

晚期資本主義時代的評論人,及其邊緣的浪漫——訪張歷君談《文學的外邊》

香港,有時是一種從這地生產出來的思考方式,這反而可能更加掌握到何謂香港。

批評,一種香港的姿態:讀張歷君《文學的外邊》

張氏將香港乃至中國文學解構在與西方乃至世界的文化聯絡之中,進而重新定義了世界文學的邊界,香港雖在其「外」,卻是定義世界內部的「尺度」。

靈魂書館 第三章,藏書閣中。

「每個選擇都是很重要,因為你不會知道它為你帶來什麼。」

談《浮間舟渡》 ──筆訪曾詠聰

沒有刻意令作品寫法不同,如果要說的話,我想是因為我喜愛幻想,以及角色扮演,情況就似《風格練習》對於那位可疑乘客的不同構想和變奏。或許我是潛移物化中受到了他們的影響,繼而創作。

以詩復刻我城:陳滅《離亂經》新書分享會

復刻的關鍵在於重視內在過程所獲得的鍛鍊,正因如此才需要嚴謹對待。這種內在鍛鍊才是復刻的精神——因為我們真正重建的並非某個地方,是自己。

菩提在世間

如書名般,在或大或小的時代下,能夠覓得那藏匿於身邊的「菩提」,維持安寧平靜的心靈,悠然自在蜉蝣其中,這實在是件難事,大概不是看本書就能做到的。

香港夢醒後,城市的萬家有情而無語:專訪詩人陳滅談《離亂經》

「像是一場通靈,你透過這些詩,與我、與40年來的香港對話。」

鳳園變形記

如果蝜蝂可以選擇自己要背負甚麼,即使承重至腰板折斷,也是幸福的,而倘若到了從心所欲可逾矩的境界,也很幸福,因為牠已經承受太多,世界會對牠寬容的。

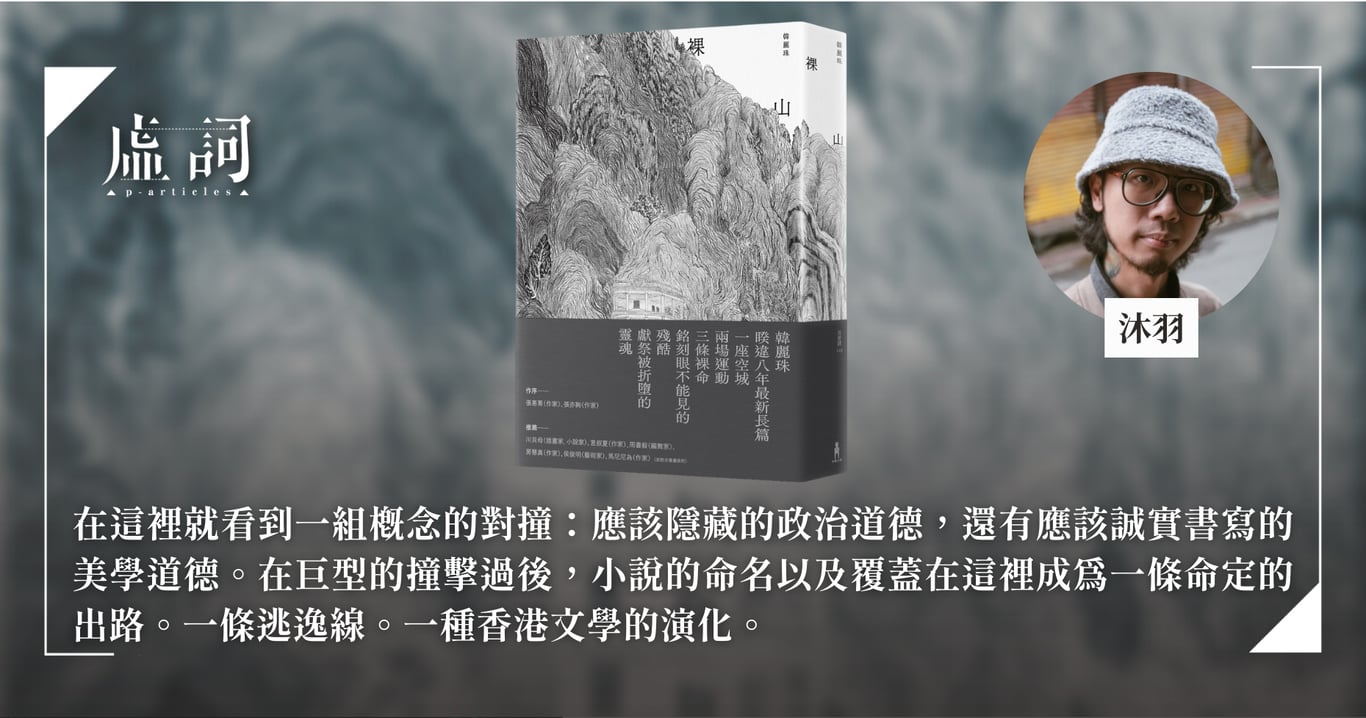

重繪、陰森、迷霧——韓麗珠的《裸山》氛圍

在這裡就看到一組概念的對撞:應該隱藏的政治道德,還有應該誠實書寫的美學道德。在巨型的撞擊過後,小說的命名以及覆蓋在這裡成為一條命定的出路。一條逃逸線。一種香港文學的演化。