Vol. 35 第三次系統性張力穩定態——戰後和平與全球秩序

在張力中求穩定:核子時代的矛盾和平

核心案例: 聯合國的建立、人權體系的推進、歐洲整合的開端、馬歇爾計畫與日本重建、冷戰兩極格局下的核威懾(MAD)、電腦與網絡作為新的組織基礎。

核心悖論: 人類在首次面對「自我毀滅」的真實可能性(經歷兩次世界大戰和核武器的威脅)後,卻恰恰在這種威脅之下,誕生了一種全新的全球穩定狀態。第二次世界大戰後的時代,代表了歷史上最顯著的轉變之一:將毀滅性的末日能力,轉化為一種持續且充滿張力的全球穩定框架。這段時期表明,當人類集體意志面臨其徹底自我毀滅的潛力時,反而能激發出前所未有的國際合作與制度創新。

毀滅陰影下的穩定力量

核門檻與集體意識

廣島和長崎的原子彈爆炸,永久性地改變了人類的集體意識。歷史上第一次,人類不僅擁有了前所未有的大規模殺戮能力,更掌握了摧毀整個文明的技術手段——這可能終結人類作為一個物種的存在。

絕對武器的心理衝擊: 核武器創造了戰略家們所稱的「絕對武器」——這些工具的使用,無法被理性地視為達成政治目的的手段,因為其後果將徹底抹除所有政治計算的意義。這創造了一個根本性的新戰略局面,需要同樣嶄新的思維模式。

蘑菇雲成為原型意象,深深烙印在全球意識中——它視覺化地代表了人類同時擁有如同神祇般的毀滅力量,以及文明自殺的潛力。這個意象不僅是一種警告,更是不斷提醒著我們:未來本身已取決於人類的克制,而非由自然限制所保障。

存亡威懾(Existential Deterrence): 認識到核戰爭極可能導致相互毀滅,伯納德·布羅迪早在1946年就指出:核武器從根本上改變了戰爭的目的,不再是為了「打贏」戰爭,而是為了「阻止」戰爭。傳統上以優勢武力取得勝利為導向的軍事建制,不得不重新定義其目的,轉變為透過可信的、不可接受的報復威脅來維持和平。 這代表著人類集體意志與有組織的暴力之間,關係產生了深刻的轉變。軍事能力不再是透過武力實現政治目標的工具,而是透過心理威懾阻止武力使用的工具。

「以懼求和」的出現

冷戰時期的穩定,常被描述為「以懼求和」(peace through fear),代表了人類首次持續經歷的負向穩定(negative stability)——秩序不是透過積極合作來維繫,而是透過相互認識到衝突將帶來災難性後果而維持。

相互保證毀滅(MAD): 「相互保證毀滅」的戰略學說,體現了這種矛盾的邏輯。美蘇兩大超級強權都維持了足夠的核武庫,以確保任何首次打擊都將引來毀滅性報復——這造成了一個理性行為者無法將核戰爭視為政策工具的局面。 儘管這種學說看似不理性(為何要維持你永遠無法理性使用的武器?),它卻產生了驚人的穩定性。這些武器毀滅能力的荒謬性,為其使用創造了傳統武器從未擁有的心理障礙。

透過脆弱性達成的戰略穩定: 矛盾的是,冷戰最穩定的時期,恰恰是雙方都維持相互脆弱性,而非追求絕對防禦能力時。反彈道飛彈(ABM)系統受到限制,正是因為絕對無懈可擊將削弱威懾穩定性,使首次打擊變得可想像。 這代表著與傳統軍事邏輯的根本背離,傳統上防禦總是受歡迎的。核戰略要求接受永久的脆弱性作為穩定的條件——這是一種深刻塑造了冷戰意識的心理負擔。

全球意志的制度化

聯合國:集體安全架構

聯合國於1945年的成立,代表了人類第二次(在失敗的國際聯盟之後)嘗試建立制度機制,以在國際衝突升級為全面戰爭之前進行管理。

從失敗中學習的制度: 聯合國的結構吸取了國際聯盟失敗的教訓。擁有否決權的常任理事國,承認了主要大國不會服從可能違背其核心利益的國際權威的現實。這種「現實主義」的制度設計,雖然限制了聯合國的強制力,卻為其作為論壇和協調者而非世界政府創造了運作空間。

維和行動的創新: 聯合國發展了維和行動,其原始憲章中未預見的任務——作為傳統外交與軍事力量之間的混合工具。維和人員在衝突各方同意下部署,代表了一種新型的國際干預,可以在不透過武力強加解決方案的情況下穩定局勢。

非殖民化進程: 聯合國為歷史上最迅速的政治轉型之一,歐洲帝國的非殖民化,為這一動作提供了制度框架。從1945年到1975年,數十個新國家擺脫殖民地位,聯合國成員國從51個創始成員國擴展到1970年代中期的140多個。 這次擴展將聯合國從大國管理的工具,轉變為新興獨立國家表達其經濟正義和政治平等訴求的論壇。原始大國結構與全球南方擴大成員國之間的張力,引發了關於國際秩序合法性和目的的持續辯論。

人權:普世規範與集體良知

《世界人權宣言》(1948年)代表了人類試圖確立國家對其本國人口行為的法律和道德界限——這是對大屠殺揭示了工業效率如何助長國家對平民前所未有的暴力,所做出的直接回應。

從國家主權到個人權利: 人權框架挑戰了傳統國際法對國家主權的獨佔關注。透過主張個體擁有超越國家權威的權利,人權為國際社會創造了評斷國家對待其人口方式的規範空間。 這代表著人類集體意志對合法政治權威的理解發生了深刻轉變。國家對其境內人口不再擁有絕對主權,而是其主權地位需以尊重基本人權為前提。

規範與實踐的落差: 然而,人權框架面臨持續的實施落差。冷戰競爭導致兩大超級強權在批評對手時選擇性地引用人權,而無視其盟友的侵犯行為。這表明,即使是普世規範,在衝突發生時仍從屬於戰略利益。

文化相對主義的辯論: 人權的普世主義引發了關於人權標準是否真正反映普世人類價值觀,還是偽裝成普世原則的西方文化帝國主義的持續辯論。這些辯論揭示了普世規範的願望與承認合法文化多樣性之間的張力。

歐洲整合:從衝突到合作

歐洲整合或許是將歷史宿敵轉化為合作夥伴的最雄心勃勃嘗試,其手段是透過制度約束。

舒曼計畫與煤鋼共同體: 尚·莫內和羅伯特·舒曼將法德兩國的煤鋼生產——戰爭能力的骨幹,即整合的願景,代表了一種預防未來衝突的革命性方法。歐洲整合不是依賴權力平衡或軍事同盟,而是力求使戰爭「不僅不可想像,而且在物質上不可能」。

功能主義整合: 歐洲計畫遵循「功能主義」邏輯——在特定經濟領域建立實際合作,從而產生更廣泛整合的動力。歐洲煤鋼共同體(1951年)促成了歐洲經濟共同體(1957年),最終發展為擁有共同貨幣和部分整合政治機構的歐洲聯盟。 這代表了一項自願放棄部分國家主權給超國家機構的實驗——這與導致兩次世界大戰的民族主義邏輯截然不同。

解決德國問題: 歐洲整合為曾是「德國問題」的難題提供了解決方案——即如何將德國的經濟和政治力量整合到歐洲體系中,同時不使其力量威脅到鄰國。通過將德國嵌入多邊機構,整合使德國的力量既具生產性又受到限制。

經濟重建與發展邏輯的出現

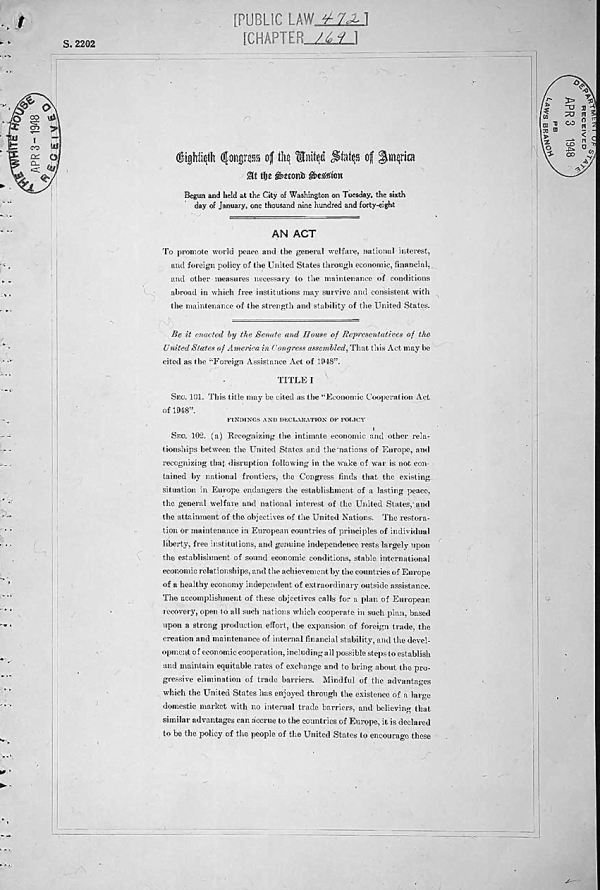

馬歇爾計畫:重建即戰略投資

馬歇爾計畫(歐洲復興計畫,1948-1952年)代表了戰時前所未有的從勝利者到戰敗者的資源轉移——約130億美元(按現值計算超過1500億美元)用於歐洲經濟重建。

戰略合理性: 該計畫反映出,歐洲經濟崩潰將為共產主義擴張創造條件,並可能透過美國出口市場的崩潰引發另一次經濟大蕭條。經濟重建成為安全上的迫切需要,而不僅僅是人道主義姿態。

條件與整合: 馬歇爾計畫的援助附帶了受援國之間的經濟合作要求,以及採納市場導向經濟政策的條件。這為歐洲整合創造了激勵,並將受援國嵌入美國主導的國際經濟秩序中。

發展範式的出現: 馬歇爾計畫在迅速重建歐洲經濟方面的顯著成功,確立了「發展」作為系統性的國際事業。資本投資、技術援助和適當政策可以系統性地促進經濟增長這一觀念,成為國際經濟關係的主導框架。 然而,當這一發展範式擴展到新獨立國家時,遇到了歐洲重建所未曾面對的挑戰。歐洲國家擁有工業基礎設施、受過教育的人口和制度能力,這是許多新獨立國家所缺乏的,使得馬歇爾計畫邏輯的線性應用變得複雜。

日本重建:從佔領到經濟奇蹟

日本從戰敗國轉變為繁榮盟友,是戰後另一項顯著的重建成就,儘管其道路與歐洲復甦不同。

佔領改革: 美國佔領當局實施了全面改革,土地重分配、財閥解散、民主化——旨在防止軍國主義民族主義復發,同時為民主資本主義奠定基礎。

逆轉路線: 隨著中國共產黨勝利(1949年)和韓戰爆發(1950年)使冷戰加劇,美國政策從懲罰性改革轉向將日本重建為對抗共產主義的亞洲堡壘。這種「逆轉路線」允許日本商業結構重新整合,並將佔領資源集中於經濟重建而非社會轉型。

出口導向型發展: 日本的經濟戰略,結合國家指導與私人企業,創造了後來影響其他東亞經濟體的出口導向型發展模式。日本的「經濟奇蹟」表明,戰爭的破壞可以通過系統性的產業政策轉化為競爭優勢。

文化和制度因素: 日本的成功不僅反映了美國的援助,也反映了其本土因素——高教育水平、組織能力、對集體紀律的文化強調——這些因素使其能夠迅速吸收和適應工業技術。

冷戰:兩極穩定與意識形態競爭

兩極格局的結構

冷戰的兩極格局,由兩個超級強權主導各自的聯盟體系,儘管存在意識形態敵意和核武庫,卻創造了一個矛盾而穩定的國際體系。

清晰性與可預測性: 兩極格局創造了明確的勢力範圍,並建立了哪些對抗可以容忍,哪些可能導致升級的預期。這種清晰性,儘管限制了小國的自主權,卻減少了可能引發誤判導致戰爭的不確定性。

聯盟紀律: 兩大超級強權都在各自的聯盟體系內維持紀律,有時是強制性的(蘇聯干預1956年匈牙利、1968年捷克斯洛伐克;美國干預拉丁美洲)。儘管常被批評為帝國主義,這種紀律也阻止了局部衝突升級為超級強權對抗。

「漫長和平」: 1945年至1989年間,是現代史上主要大國之間沒有直接軍事衝突的最長時期——約翰·路易斯·加迪斯(John Lewis Gaddis)稱之為「漫長和平」。儘管發生了代理人戰爭、區域衝突和核危機,但儘管有多重升級機會,直接的超級強權戰爭還是避免了。

意識形態競爭與系統性對抗

冷戰不僅是地緣政治競爭;它是兩種根本不同的人類社會組織願景——自由資本主義與國家社會主義——之間的較量。

爭奪人心: 雙方都進行了廣泛的宣傳活動、文化外交和發展援助計畫,旨在證明各自體系的優越性。這種競爭產生壓力,迫使雙方證明其體系能夠提供繁榮、安全和正義。

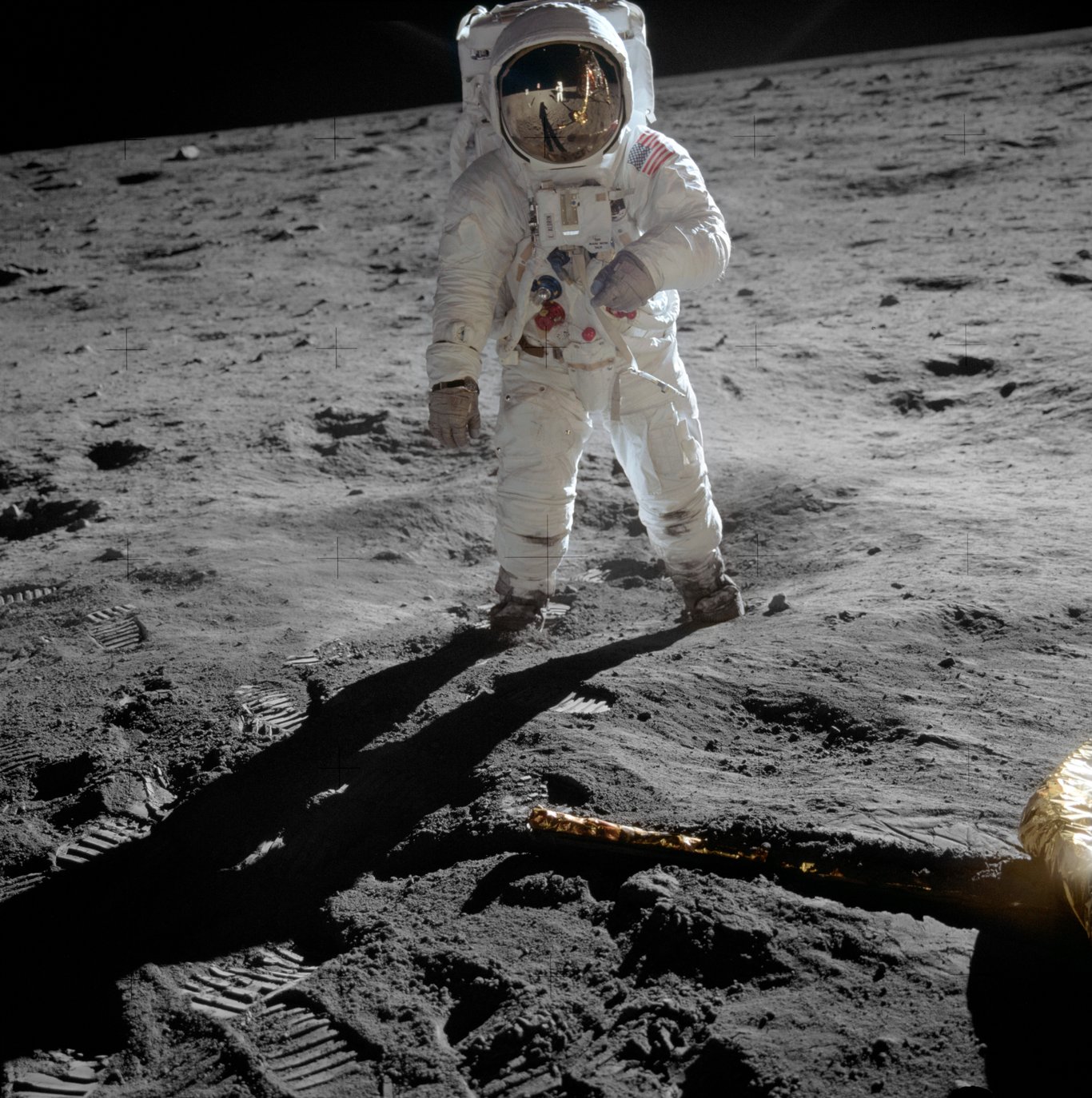

科技與科學競爭: 太空競賽體現了冷戰競爭如何超越軍事和經濟領域,延伸到科學和技術。史普尼克(1957年)和阿波羅11號(1969年)是系統能力的展示,而不僅僅是技術成就。

不結盟運動: 許多新獨立國家透過不結盟運動,試圖避免冷戰結盟,力求維持自主權,同時從兩大超級強權獲得援助。這反映出,兩極格局既限制了主權,也為小國提供了在超級強權之間周旋的機會。

核危機與學習

幾次冷戰核危機——特別是古巴飛彈危機(1962年)——使人類比大多數同時代人意識到的更接近核戰爭。這些瀕臨災難的事件產生了重要的學習過程。

古巴飛彈危機的轉捩點: 1962年10月的13天對峙表明,核戰爭多麼容易因誤判、溝通失誤和超出領導人完全控制的升級動態而發生。危機通過談判妥協解決,同時為雙方保留了顏面,確立了未來處理對抗的模式。

危機管理的制度化: 古巴危機後,超級強權建立了直接通訊連結(「熱線」),進行軍備控制談判,並發展出處理對抗的默契規則。儘管競爭持續,雙方都展現出防止競爭升級為核戰爭的決心。

威懾理論的演變: 戰略思維從早期將核武器視為極強大的常規武器的假設,發展到認識到其根本不同的特性。諸如「升級主導」、「彈性反應」和「危機穩定性」等概念,反映出對核武器戰略影響日益複雜的理解。

技術作為穩定與控制的基礎設施

計算機與資訊革命的開端

計算機技術的發展,最初受軍事應用驅動(彈道計算、密碼破解),開始以深刻影響未來幾十年的方式,改變組織能力。

指揮控制系統: 軍方對管理核武庫、協調全球部隊和處理情報的需求,推動了電腦的發展。1950年代運作的SAGE(半自動地面環境)防空系統,代表了第一個大規模即時電腦網絡。

官僚理性化: 電腦使官僚機構在資訊處理、紀錄保存和協調方面的能力以前所未有地擴展。兩大超級強權都發展了廣泛的計算能力,用於經濟規劃、軍事協調和人口監測。

ARPANET 的前身: 1969年啟動的ARPANET(高等研究計畫署網絡),為後來的網際網路奠定了基礎。最初旨在實現軍事研究電腦之間的資源共享,它展示了去中心化通訊網絡的潛力。

監控與社會控制

冷戰競爭推動了雙方廣泛監控能力的發展,創造了後來能實現前所未有監測能力的基礎設施。

情報機構與大規模監控: 兩大超級強權都發展了龐大的情報官僚機構——中情局(CIA)、國家安全局(NSA)、克格勃(KGB)、格魯烏(GRU)——擁有信號情報、人力情報和國內監控能力。冷戰期間創建的技術和組織基礎設施,為後來監控能力的擴張奠定了基礎。

衛星偵察: 天基偵察衛星提供了監測對手軍事力量的能力,減少了戰略平衡的不確定性,同時也使軍備控制協議的核查成為可能。這種「國家技術偵察手段」成為軍備控制體制的重要組成部分。

監控的雙刃劍: 監控能力同時具有穩定和不穩定的功能。通過減少對對手能力和意圖的不確定性,監控降低了突襲和誤判的風險。然而,同樣的能力也助長了國內壓制,並促成了相互猜疑的氛圍。

WCAT 分析:張力穩定的動態

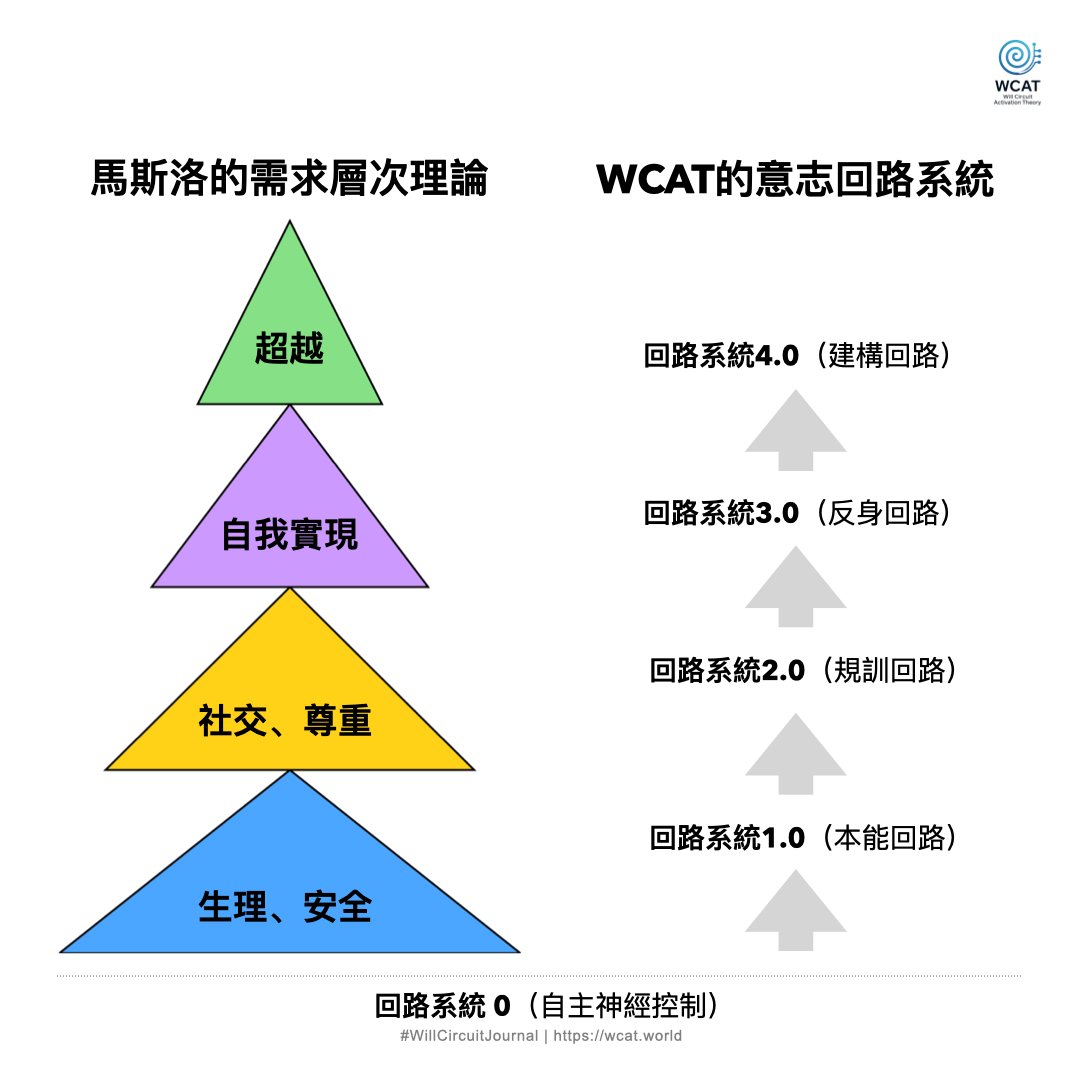

透過意志回路激活理論(WCAT)框架,戰後穩定狀態揭示了回路之間複雜的互動,產生了前所未有的全球秩序形式。

1. 反身性回路(3.0):對存亡威脅的集體認識

戰後時期代表了人類首次全球性地啟動其反身能力(Reflexive Capacity),以認識和應對自身能力所帶來的存亡威脅。

核意識: 認識到核武器可以終結文明,創造了歷史上前所未有的集體自我意識形式。人類已能將自己視為潛在的自我滅絕者——這是一個產生深刻焦慮,但也激勵克制的反身迴圈。

知識分子回應: 科學家、哲學家、戰略家和政治領導人對核武器的影響進行了持續反思。像《原子科學家公報》(及其著名的「末日之鐘」)這樣的組織,將這種對存亡風險的反身性監測制度化。

文化處理: 文學、電影和藝術通過探索末日後未來、核戰爭情境以及相互保證毀滅的荒謬性來處理核焦慮。這種文化處理幫助社會消化了生活在永久毀滅威脅下的前所未有的心理負擔。

2. 建構回路(4.0):制度建設與合作框架

對存亡威脅的反身性認識,催生了非凡的制度創造力,旨在建立合作框架以管理衝突並防止全面戰爭的再次發生。

多邊機構: 聯合國體系、布雷頓森林體系機構、北約和華沙公約等區域組織,代表了系統性地創建管理國際關係制度框架的嘗試。儘管不完善且常服務於大國利益,這些機構提供了前所未有廣度的談判和協調論壇。

軍備控制體制: 《部分禁止核試驗條約》(1963年)、《核不擴散條約》(1968年)、SALT和START協議,代表了通過談判限制來約束軍備競賽的嘗試。儘管軍備控制從未消除核危險,但它為受管理競爭而非無限升級創造了框架。

區域整合計畫: 歐洲整合、拉丁美洲、非洲和亞洲的區域合作嘗試,代表了自願放棄部分主權以實現集體利益的實驗。這些計畫,儘管成功程度不同,反映出民族主義競爭已變得危險地不穩定。

3. 規訓回路(2.0):監控、意識形態與社會控制

冷戰的穩定性部分是透過雙方廣泛的規訓機制來維持的,這些機制雖然壓制,卻同時起到維持張力平衡和防止升級的作用。

意識形態一致性壓力: 兩大超級強權都要求其人民和盟友在意識形態上保持一致。美國的麥卡錫主義、蘇聯對東歐衛星國的控制,都代表著維持各自陣營凝聚力的規訓機制。

軍事工業複合體: 國家經濟大部分圍繞軍事生產進行永久性動員,創造了維持冷戰競爭在實際戰爭水平之下的既得利益。艾森豪對軍事工業複合體力量的警告,反映出冷戰創造了具有自身動力的制度結構。

情報與反情報: 廣泛的情報活動同時具有資訊收集和社會控制功能。國內監控、忠誠調查和反情報行動對人民保持規訓壓力,同時監測對手。

壓迫性穩定的悖論: 這些規訓機制,雖然限制了自由並導致濫用,但也通過維持集團凝聚力和防止局部衝突升級而促進了穩定。壓迫性方面與穩定功能密不可分——這是一個令人不安的現實,使冷戰秩序的道德評價複雜化。

「張力中求穩定」的意義

既非勝利亦非統一

戰後穩定的獨特之處,在於其本質是「透過對立求穩定」,而非透過解決或統一求穩定。

受管理的競爭: 冷戰秩序沒有消除競爭,而是將其引導至可以在不升級為全面戰爭的情況下持續進行的形式。經濟、技術、意識形態和代理人衝突中的競爭為對抗提供了出口,而核武器則設定了競爭無法逾越的上限。

透過對立獲得合法性: 矛盾的是,每一方內部合法性部分依賴於外部威脅的存在。冷戰為社會動員、資源分配和限制自由提供了理由,這些在沒有存亡威脅的情況下可能受到挑戰。這創造了一種維持而非解決張力的反常激勵。

避免極端: 戰後秩序避免了納粹式極端主義的爆發,也避免了在單一體系下實現完全世界統一。兩極平衡,儘管存在張力與代理人衝突,卻阻止了可能導致極權控制的權力集中,同時也防止了未經管理的大國競爭所導致的無政府狀態。

轉型的喘息空間

數十年的張力穩定為人類提供了關鍵的喘息空間——在沒有全面戰爭存亡威脅的情況下,進行經濟重建、制度發展、技術創新和社會變革的時間。

經濟奇蹟: 戰後數十年見證了歐洲、日本和發展中部分地區顯著的經濟增長。儘管受到多重因素驅動,基本的國際穩定條件促成了持續的投資和貿易擴張。

人口轉型: 許多社會完成了從高出生/死亡率到低出生/死亡率的人口轉型,對社會結構、婦女角色和代際關係產生了深遠影響。

非殖民化完成: 相對和平地(相較於可能的替代方案)從殖民帝國過渡到獨立國家,代表了一場巨大的政治轉型,這得益於管理變革的制度框架。

科技革命: 後續資訊時代的基礎在此期間奠定——電晶體、積體電路、早期電腦、ARPANET。儘管部分受軍事競爭驅動,這些技術後來將實現超越軍事應用的轉型。

未來不穩定的種子

儘管戰後秩序取得了顯著的穩定,但它也蘊含著最終導致其轉型的張力和矛盾。

兩極格局的不可持續性: 兩極結構,雖然穩定,卻需要持續管理,並產生了最終削弱它的壓力。 經濟成本:維持龐大的軍事建制消耗了本可用於解決國內需求的資源。蘇聯經濟尤其在國防重負下掙扎,可能耗去了GDP的25%。 聯盟碎片化:隨著二戰記憶的消退和新一代的出現,聯盟體系內的紀律減弱。法國退出北約軍事結構,中國與蘇聯集團分裂,在兩極結構內部產生了多極元素。 第三世界國家的自主性:新獨立國家越來越抵制超級強權控制其國內選擇的企圖,導致了代價高昂的干預(越南、阿富汗)耗盡了兩大超級強權的資源和國內合法性。

資訊革命的顛覆潛力 計算機和網絡技術,雖然最初用於國家控制目的,卻蘊含著分散資訊獲取和實現超越國家監管通訊的潛力。 複製革命:隨著複製技術變得更便宜、更容易獲得,國家控制資訊流動的能力受到侵蝕。蘇聯集團的地下出版物(Samizdat)、影印機促成了異議者的傳播,預示了後來網際網路更戲劇性的影響。 跨國通訊:衛星電視、國際廣播以及最終的電腦網絡實現了跨越國界的通訊,國家發現越來越難以監控和控制。 數位原住民一代:伴隨計算機技術成長的年輕人,將對資訊獲取和通訊產生傳統分層控制將不能理解,同時產生難以容納的期望。

矛盾的成就

戰後穩定代表了歷史上最矛盾的成就之一——持續的和平不是透過和諧維持,而是透過受管理的張力;秩序不是透過解決衝突創造,而是透過對立的平衡。這種「以懼求和」既非烏托邦也非傳統勝利。它是人類在面對自身滅絕能力時發展出的一種新型全球組織形式。正是全面毀滅的威脅,激發了心理和制度上的創新,阻止了其實現。

數十年的相對和平為經濟重建、制度發展和技術創新提供了關鍵的喘息空間。這段時期奠定了基礎——國際機構、經濟整合、通訊網絡,這些將在冷戰兩極格局解體後繼續塑造全球化。然而,這種穩定本質上是暫時的。它依賴於特定的條件:兩極結構、核僵局、意識形態分歧,這些都無法無限期維持。在整個時期,轉型的種子無處不在,體現在正在發展的技術、正在發生的社會變革以及系統內部累積的矛盾中。

一個絕對確定的世界可能允許最終勝利和永久秩序。

戰後世界,其特徵是關於對手意圖、核武器影響和複雜系統行為的根本不確定性,要求與永久張力共存,而不是尋求最終解決。人類文明的下一個階段將不得不應對這種張力穩定溶解後發生的事情——當兩極格局讓位給單極再到多極,當資訊稀缺讓位給資訊過載,當核壟斷讓位給擴散時。冷戰期間發展的制度和習慣,為應對這些轉型提供了資源和限制。

第三次系統性張力穩定代表了人類首次持續經歷的全球秩序,它透過受管理的對立而非和諧解決來維持——這是一個矛盾的成就,為轉型提供了喘息空間,同時也蘊含著超越自身的種子。

延伸閱讀:

《二戰後的世界秩序》(The Postwar World Order) —— 探討二戰後的國際秩序如何形成,特別是聯合國與國際法體系的建構過程。

《冷戰:一部新歷史》(The Cold War: A New History,約翰·劉易斯·加迪斯) —— 深入分析冷戰雙極格局如何塑造戰後的全球穩定,以及「不戰的戰爭」邏輯。

《聯合國的誕生》(The Birth of the United Nations) —— 描述聯合國作為人類首次嘗試建立全球治理框架的歷史意義與侷限。

《人權的興起》(The Rise of Human Rights) —— 討論《世界人權宣言》及其如何成為戰後國際社會的共同價值基礎。

《馬歇爾計劃:戰後重建與冷戰的起點》(The Marshall Plan: Dawn of the Cold War,班·史蒂爾) —— 分析戰後歐洲重建如何兼具經濟合作與政治博弈,並推動歐洲一體化。

《日本戰後的奇蹟》(Japan’s Postwar Miracle) —— 探討日本如何在戰敗後重建經濟,並成為冷戰格局下的戰略支點。

《核威懾與冷戰穩定》(Nuclear Deterrence and Cold War Stability) —— 闡述「相互保證毀滅」(MAD)如何在恐懼中創造出一種前所未有的戰略穩定。

福柯《規訓與懲罰》 —— 雖然聚焦於監獄與規訓社會,但其洞察有助於理解冷戰下的監控機制如何成為全球穩定的一部分。

《歐洲聯盟的誕生》(The Making of the European Union) —— 記錄歐盟從煤鋼共同體到整合體制的過程,作為跨國合作的典範。

版權與身份聲明

本章節為《意志簡史》連載內容,作者 嘉炜 Jiawei(結構性自由意志與共建意識體系的提出者,獨立思想家、《意志回路激活理論》《意識映射宇宙論》原創者,版權所有。

理論原著已在 OSF 存檔確權 :

授權聲明

本作品採用 創用 CC 姓名標示 4.0 國際 (CC BY 4.0) 授權條款 授權。

您可以自由分享(以任何媒介或形式複製、發佈)及改作(重混、轉換、再創作),並可為任何用途使用,包括商業性質。

條件:您必須給予適當的署名,提供指向本授權條款的連結,並註明是否有作出修改。署名方式應包括作者姓名與原始來源連結。

授權條款全文請參閱:creativecommons.org/...

⚠ 倫理与語境提示 ⚠

本節內容可能含有大量爭議性觀點,閱讀時可能需要需結合《意志回路激活理論》《意識映射宇宙論》完整框架解讀,脫離語境引用可能導致與作者原意嚴重偏離。任何基於本理論的公共政策、教育方案或技術開發,應該遵循倫理評估、安全邊界與人文保障原則。溯源與引用方式

引用本章節或相關理論時,請明確作者與原始來源,並附OSF確權鏈接。

示例引用格式:

嘉炜 (Jiawei). (2025, August 2). 《意志回路激活理論 (WCAT)白皮書 - 第三版》. OSF. doi.org/10.17605/OSF...

嘉炜(Jiawei). (2025, August 2). 《意識映射宇宙論 (CMC)白皮書 - 第一版》. OSF. doi.org/10.17605/OSF...

【WCAT官網】了解更多理論出版合作,學術、商業與公益共建項目發展計畫

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 选集

- 来自作者

- 相关推荐