世界是个礼物,极石带你打开

沙特阿拉伯一直是我非常想去的国家,但苦于没有机会。中国新能源汽车品牌“极石汽车”(ROX Motor)发起了一个重走丝绸之路的项目,邀请我和摄影师“中东通”李亚楠,以及说唱歌手小老虎等人参与了在沙特的一段行程,我的愿望终于实现了。

下面是我关于这次自驾游的流水账,很多事情如果不写下来的话很容易忘记。

飞沙特

去程飞的是卡塔尔航空,纽约到多哈这段用的是波音777-300ER,机上WiFi不但免费,而且速度惊人,我全程都在用手机看体育比赛直播,一点都不卡,彻底颠覆了我对长途飞行体验的认知。

卡航经济舱的餐具都是不锈钢的,酒精饮料也是我见过的最全的,不但有啤酒、威士忌和红白葡萄酒,还有杜松子酒和朗姆酒等好几种不同类型的烈酒。服务员倒酒的时候下手也很慷慨,看来这家航空公司为了抢顾客真的很拼。

回程飞的是沙特航空,经济舱使用一次性餐具,虽有WiFi但需要付费,我没付,不知速度如何。机上不提供酒精饮料,甚至连罐装碳酸饮料也只给你倒一小杯,剩下的还要再倒给另一个人,看来沙特才是最虔诚的穆斯林国家,在遵守教规这方面一点都不含糊,甚至连毛毯都是绿色的。

另外,沙航提供的碳酸饮料也只有百事可乐没有可口可乐,据说是因为可口可乐很早就进入了以色列,因此被阿拉伯国家集体抵制。但也有说法称这是因为百事可乐和阿拉伯国家签了独家协议,不知道哪个说法更准确,反正我在沙特见到的大部分可乐都是百事可乐,可口可乐非常罕见。

我是在沙特最有名的旅游城市埃尔奥拉(AlUla)入的境。因为我已经事先办好了电子签证,入境过程很顺利,但需要采集指纹。沙特在很长一段时间里一直是一个相当封闭的国家,只对前去朝圣的穆斯林开放,直到2019年才正式开始发放普通旅游签证,非穆斯林终于可以轻松地前往参观了。

沙特旅游的放开是“2030愿景”(Vision 2030)的一部分,这项大型经济改革计划是在气候变化大背景下做出的,因为沙特领导人终于意识到石油不能吃一辈子,早晚有一天他们得想办法找到另外一条生财之路,而旅游就是其中之一。目前沙特依靠每年数百万穆斯林的朝觐挣到了上百亿美元,是沙特政府的第二大经济来源,在政府财政收入中的占比约为10%。相比之下,排名第一的石油收入占比约为80%(这个比例会因国际油价变化而上下浮动)。由此可见,假如石油被抽干了,或者因为气候变化等原因而被替代的话,沙特人的生活水平就会大打折扣,而旅游业很可能就是保证沙特人基本生活水平的唯一一根救命稻草,毕竟每年几百万的外国穆斯林是最可靠的客源,这一点在可预见的将来都不会改变。

从这个意义上说,穆罕默德才是全世界最负责任的酋长,他想出了一个绝招,让自己的子孙后代永远有饭吃,实在是太有前瞻性了!

埃尔奥拉

埃尔奥拉位于沙特西北部的一个山谷之中,因为有泉水而成为沙漠中的绿洲。周围的山几乎都是平顶山,只有沉积岩才会是这个样子,说明这里以前曾经是一片海洋。这些沉积岩露出水面后,经过了大约5亿年的风化,变成了一座座奇形怪状的山峰,大部分美景都是由这些土黄色的怪石所构成的。

我们住在一个名叫Ashar Tented Resort的度假村里,虽然房间看上去像帐篷,其实是木结构的,里面的装修非常豪华。这个度假村因为一部名为《花儿与少年》的综艺节目而在国内走红,所以有好多网红专程来这里打卡。这些人清一色的整容脸,肤色惨白,衣着清凉,每天的工作就是刷手机和拍照片,然后去小红书上刷流量卖广告。所幸这里几乎只为外国游客服务,所以管理松弛,没有宗教警察强迫她们披上黑袍。

沙特气候炎热,每天下午的最高气温都超过了40℃,即便是干热也受不了。度假村里植被稀少,仅有的几棵灌木颜色枯黄,但却有不少鸟飞来飞去,不知道它们靠什么活着。小老虎在一条干枯的河道里发现了一棵长在地上类似西瓜的植物,结出来的瓜只有苹果那么大,一晃就能听到里面的种子在响,因为瓜瓤早就干透了。只有在地势更低的山谷之中才能看到成片的椰枣林或者椰树林,而椰枣树和椰子树几乎是当地唯二的大型绿色植物。

度假村内有不少高达6~7米的雪茄型石柱,我一开始还以为是天然形成的,走近一看才知这是伪装成石柱的信号塔,看来当地人为了满足大家的拍照需求下了不少功夫。

为了买电话卡,我们去了埃尔奥拉镇。这里很像国内的六线城市,仅有的两条街上除了杂货铺和服装店之外几乎没有任何值得一逛的店铺。我们在一家服装店里买了沙特男人穿的白袍和女人穿的黑袍,李亚楠说要想进入麦加和麦地那的清真寺就必须这么穿。不过我后来发现其实不必穿成这样,只要衣着朴素就能进,我猜这是因为沙特人不愿意干脏活累活,于是这个国家涌入了大批外国打工者,他们是不必穿沙特袍子的,所以清真寺也只能对普通服装网开一面。事实上,如果没有这些外来打工者,沙特这个国家的所有街道上将会只有黑白两种服装颜色,想想还挺可怕的。

我们买黑袍的那家店旁边还有另外一家女装店,里面的袍子却是五颜六色的,看来爱美之心人皆有之,只不过沙特的女人们只能在家里臭美,没法穿出去显摆。另外,沙特女人出门都必须用一块黑布遮脸,只露出眼睛。我在当地电视上看了一部沙特电视剧,男演员还能靠表情拼演技,女演员就只能拼眼技了。

大街上甚至有些沙特女人连眼睛都遮住了,但因为黑袍布料的质地很薄,走路应该是没问题的,看手机就不行了,于是我经常可以看到沙特妇女掀开眼帘看手机,样子甚是滑稽。不过,最滑稽的是看她们吃饭,必须先用左手把面罩掀开才能用右手把饭菜递到嘴边。不知道她们吃完饭后会不会用面罩擦嘴,倒也很顺手。

玛甸沙勒

埃尔奥拉景区是一个半封闭的自然博物馆,有车的人可以自行探索各种奇怪的天然景观,比如出现在很多明信片上的大象岩(Elephant Rock)。但大部分来这里的人都是为了去玛甸沙勒(Mada'in Salih)游览的,这地方又名黑格拉(Hegra),拥有超过100座古代陵墓。这些陵墓大都建在巨型砂岩的内部,外面被工匠雕刻成平面的墓碑,有些墓碑上还有好看的花纹。

这些陵墓大都属于一个名为纳巴泰(Nabataean)的古代部落,这个部落从公元前350年开始崛起,统治了阿拉伯北部、西奈半岛、约旦和红海东岸长达4个多世纪,直到公元106年才被罗马帝国征服。

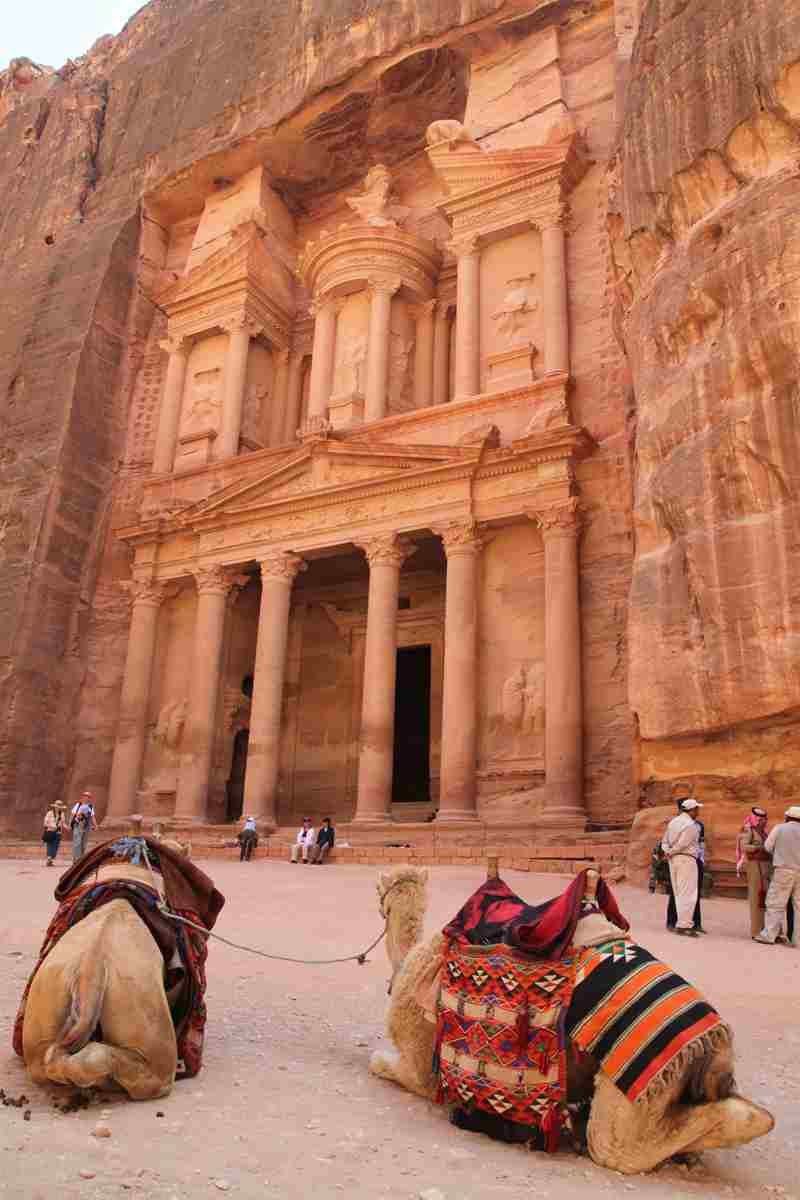

该部落的首都位于现在的约旦境内,这就是被誉为世界新七大奇迹之一的是佩特拉(Petra)古城。如果你去过佩特拉的话,玛甸沙勒就不用去了,因为这里是纳巴泰王国的边疆,无论是陵墓的数量、密度还是精美程度都远逊于佩特拉。

相比于纳巴泰陵墓,我更喜欢和达丹(Dadan)王国有关的古迹。达丹王国的存在时间比纳巴泰要早大约500年,他们留下的陵墓要比玛甸沙勒更原始一些。不过,达丹人在伊克玛山(Jebel Ikmah)的砂岩上留下了大量文字涂鸦,被认为是阿拉伯文字的祖先,这地方因此而被当地人称为露天博物馆(open library)。

达丹人后来被利雅人(Lihyan)打败,后者又被纳巴泰人征服。这些人其实都是阿拉伯半岛游牧民族贝都因人(Bedouin)的后代,因为在沙漠中发现了泉水而定居下来,一边发展农业,一边为古代的骆驼商队提供补给。阿拉伯半岛虽然自然环境恶劣,但地理位置优越,自古以来就是东西方文化和物质的交汇点。阿拉伯半岛上出产的乳香(frankincense)和没药(myrrh)也是欧洲人非常喜欢的香料,所以这条纵贯阿拉伯半岛西部的贸易线路曾经非常繁忙,纳巴泰人依靠收取过路费积累了大量财富,佩特拉和玛甸沙勒的豪华陵墓就是这笔财富的象征。

但是,像这种完全建立在贸易基础上的古代文明也有一个致命的缺点,那就是其命运无法掌握在自己手上。随着红海运输线的开通,商队不必走陆路了,于是佩特拉和玛甸沙勒这两座纳巴泰古城很快被废弃。所幸这块地区气候干燥,人烟稀少,这两座古城一直保存得很好。一名瑞士探险家于1812年发现了佩特拉古城,受他启发,一名英国探险家于1876年发现了玛甸沙勒,纳巴泰文明最重要的两座城市终于重见光明。

今天的沙特人很可能是从纳巴泰人的历史中吸取了经验教训,意识到他们不能把自己的命运全部交给地下蕴藏的石油,而是必须自己想办法创造财富,也许这就是“2030愿景”的由来吧。

在沙特开车

离开玛甸沙勒之后,我们这支沙特小分队正式开启了公路之旅。我在5天的时间里开了大约2500公里,认认真真地体验了一把沙特的陆上交通。

沙特的高速公路质量很好,限速至少120公里/小时,很多路段甚至高达140公里/小时,沿途的加油站和休息站也还不错,整体感觉堪比北美。事实上,沙特的国土面积大约相当于美国的三分之一,大城市之间的距离特别远,开车的感觉也和北美(尤其是美国西部)差不多,唯一的差别就是沙特高速公路两边堆满了塑料垃圾,一时半会儿估计很难清理干净。

另外,沙特气温高,空调必须全程开到最大,对新能源车的里程提出了很高的要求,纯电车恐怕不适合这个国家。所幸我开的这辆大型SUV是增程式的,基本没有里程焦虑,再加上沙特油价只有国内价格的一半,所以开起来并不特别心疼。

相比于高速公路的舒适,沙特的地方公路却有很多槽点。其中最可气的槽点就是无处不在的减速带(speed bump)。沙特的减速带不但数量多,而且高度也不低,对车辆的悬挂系统是个考验。但最大的问题就是很多减速带完全没有必要,因为路上根本见不到行人,司机很容易忘记降速。再加上很多减速带的标识不清,有些地方虽有标识却没有减速带,导致我经常需要踩刹车,驾驶乐趣大打折扣。

不过,沙特最值得吐槽的地方就是市区交通。沙特司机开车极猛,而且从来不知道礼让,只要我稍有犹豫,后面的车就会先探出头来挡住我的变道路线,而且沙特司机变道从不打灯,感觉大家都已形成了某种默契,互相攀比看谁胆子更大。后来我逐渐适应了这里的情况,也开始和沙特司机抢道。我这俩车虽然体积大,但其实动力系统是纯电的,加速特别快,和当地司机抢道时很容易占到上风,开起来还是有点爽的。

另外,沙特的老城道路极其狭窄,对于这台大型SUV来说也是一个考验。所幸我这台车有全景摄像头,而且利用算法给司机提供了上帝视角,在沙特老城区钻小巷时非常管用。

最后,我也必须说一下这台车的3个不足之处。其一是最高巡航速度居然定在了130公里/小时,对于限速140公里/小时的高速公路来说显然是过于保守了,再加上这台车的自动跟车系统似乎有点问题,拐弯时经常会被处于正前方却在相邻车道的车干扰,导致我在高速上也不得不全程用脚开。其二是这台车的刹车系统同样调教得过于保守,稍微用点力就会来个急刹车,操控感觉不如我自己的那台日本车顺滑。其三是这台车的车载屏幕对安卓手机不够友好,导致我始终无法把自己的手机投屏到车载大屏幕上。所幸同伴有苹果手机,这才解决了导航的问题。

一方水土养一方人

我虽然去过92个国家和地区,但大部分国家都是乘坐当地公交,这是我第一次在一个发展中国家自驾,终于可以不受限制地去任何自己想去的地方探索了,这个感觉非常棒。

在从埃尔奥拉到麦地那的路上,我离开了高速公路,打算去海巴尔堡垒(Khaybar Fort)看看。这里曾经是阿拉伯半岛上最大的犹太人定居点,犹太人在这里建造了7座城堡,依靠出色的农业生产能力过着自给自足的生活。伊斯兰教兴起后,穆斯林军队攻占了海巴尔堡垒,把犹太人彻底赶出了阿拉伯半岛。但我没想到的是,这里并不是官方指定的旅游区。还没等我找到城堡古迹的位置,一辆警车突然出现,车上的警察用极其粗暴的语言把我们赶走了。

沙特警察给我留下的印象非常糟糕,我曾经在一个高速公路检查站遇到一个警察,公然比划吊眼角嘲笑我们东亚人的小眼睛。但他们遇到欧美人绝对不敢这样,这种欺软怕硬的性格相信大家在很多集权主义的发展中国家都能见到。

在从麦地那到麦加的路上,我再一次偏离高速公路,打算去哈拉特•拉哈特 (Harrat Rahat)火山遗址看看。这座火山最近一次爆发发生在1256年,流出的岩浆差点把麦地那毁掉。但我没想到这是一大片岩浆区域的总称,我没找到火山口,只看到成片的黑色火山石散落在戈壁滩上,仿佛我们来到了月球表面。不过,我们在这里遇到了一位来自埃塞俄比亚的牧羊人,他一个人住在一幢临时搭起的小木屋里,依靠从外面运来的饮用水和青草饲养着一群阿拉伯绵羊。可惜他不会英语,当他说Ethiopia时,我立刻跟了一句Addis Ababa!这就是我俩唯一的有效交流。

感谢这台越野性能良好的吉普车,让我完成了两次偏离高速公路的乡村旅行,得以看到沙特鲜为人知的一面。这个国家的大部分土地都极为贫瘠,我沿途看到了很多被废弃的村庄,村民们很可能是因为受不了艰苦的环境而被迫离开的,再次证明游牧是这里唯一的选择。美国著名神经生物学家罗伯特•萨波斯基(Robert Sapolsky)曾经在《发现》(Discover)杂志刊登过一篇文章,总结了沙漠环境对当地居民性格的塑造。在他看来,游牧的人们生活条件艰苦,经常需要互相帮助,所以牧民们往往对陌生人非常友好,而且有一套严格的行为准则,大家都必须遵守,不能越界。

这次旅行途中发生了两件事情,让我对这一点有了更形象的认知。第一次是我在看火山途中因迷路而突然转弯,差点和后车相撞。我立刻下车道歉,因为责任百分百在我这边。那位司机一开始非常愤怒,但当他看到我是个外国人之后,立即主动询问我是否需要帮助,并给我指明了方向。另一次是我在麦地那市中心开车时后轮不小心撞到了马路牙子,我立刻停在路边打算查看一下,可还没等我下车,后面一辆车却率先停在我旁边,司机摇下车窗询问我是否需要帮助。

不过,游牧生活也造就了沙漠民族好斗的特征,而且他们的报复心极强,原因在于牧民们的个人财产是牲畜,很容易被盗,不像农民的土地那样稳定,所以古代阿拉伯人大都能征善战,甚至催生出了一个以劫掠为生的强大的武士阶层。

更重要的是,沙漠环境严酷,物种多样性极低,沙漠居民们更倾向于发明一神教,比如人类历史上的一神教大都诞生在中东这块环境艰苦的土地上。相比之下,生活在热带和温带雨林地区的居民每天都能见到各式各样的物种,生存压力也没那么大,更倾向于发明多神教。事实上,除了中东之外的其他大部分地区的古人类信奉的都是多神教。

但是,正如前文所说,信奉一神教的沙漠民族战斗力更强,更擅长征服,这就解释了为什么今天全世界有超过一半(大约55%)的人口都信奉中东牧羊人发明的一神教,其中就包括当今的两大宗教----基督教和伊斯兰教。

伊斯兰教

谈沙特不能不谈伊斯兰教。在我看来,这个教非常适合弱势群体,很多教规就是专门为这个群体服务的。按照萨波斯基的说法,中东地区严酷的沙漠环境造就了一大批赤贫的穷人,他们文化水平不高,理解不了太过繁琐的教规。伊斯兰教的教规大概是所有一神教里最简单的,特别适合这些穷人。

除此之外,伊斯兰教要求富人捐出自己的部分财产分给穷人,号召所有教徒团结起来互为兄弟,而且还规定了很多仪式化的行为规范,比如每天必须要做5次礼拜,每年都有一个月是斋月,以及一生中至少完成一次麦加朝觐等等,让穆斯林有一种很强的归属感。类似地,沙特人服装款式的单一化具有相同的效果。

总之,伊斯兰教简化了教义,强调众生平等,在很多方面都像极了共产主义。另外,这两个意识形态都非常强调下级服从上级,伊斯兰这个词的本意就是“服从”,这一点对于打仗来说非常有用。事实上,伊斯兰教和共产主义都是战时宗教,非常适合战争,当年穆罕默德就是凭借强大的武力征服了整个阿拉伯半岛,并迅速向外扩张,从一个宗教界的后起之秀迅速演变成今天这个世界第二大宗教。

但是,这类强调绝对服从的宗教到了和平时期往往会无所适从,麦加就是一个经典案例。这座城市是伊斯兰教创始人穆罕默德出生的地方,因为发现了一块黑色陨石而成为一个只服务于宗教的功能单一的城市。麦加禁寺(Masjid al Haram)位于一个山谷之中,周围群山环绕,本身并不适合向外扩展。但每年数百万的朝觐游客逼得沙特人不得不建造了大批旅馆,而且只能向上发展,其结果就是禁寺周围被一圈摩天大楼围绕。其中最高的麦加皇家钟楼(Mecca Clock Royal Tower)高601米,是全世界排名第四的摩天大楼。这座钟楼所在的核心区和周围的沙漠景观格格不入,看上去很像拉斯维加斯。

我们订的酒店就位于钟楼的高层,而停车场却建在地下,道路极其复杂。但这地方又必须对所有来朝觐的人一视同仁,所以禁寺周边地区拥挤不堪,人和车相互抢道,需要大批警察维持秩序。这些警察经常随意地封锁道路,逼大家绕道。我先后两次开车进入麦加都遇到警察封路,各绕了一个多小时才终于把车停进地下车库,现在想起来全是噩梦。

来麦加的人都是来禁寺朝觐的,这座清真寺很像是一个巨大的体育场,每个门都编了号,以防走丢。从原则上讲,禁寺是不允许非穆斯林进入的。但门口根本就没人查,所以我只穿着普通服装就大摇大摆地走了进去。像这样人流密集的地方居然没有安检,对于我来说要算是个新鲜事。但我后来一想,安检这件事本身就起源于极端穆斯林制造的恐怖事件,所以这地方没有安检也就可以理解了。

禁寺体育场的核心区是一个黑色方型建筑,里面供奉着那块黑陨石。虔诚的穆斯林会穿着特制的戒衣围着它绕圈,好似来参加比赛的运动员。我不是穆斯林,只是一个游客,我的底线就是不假装自己是运动员,所以我只在外围的观众席上走了一圈,参观一下这幢建筑,以及亲眼看看都是什么样的人来朝觐就满足了。据我估算,现场大约有90%的人都是中东长相,另有10%是南亚长相的印尼和马来西亚人。我没有见到一个金发碧眼的欧洲人,也没有见到一个东亚人(除了我们自己)。

我的那几位同伴都穿上戒衣进入了场地中央,把自己变成了演员。其中几位只转了半圈就出来了,据说里面人挤人,不但体感非常糟糕,而且有遭遇踩踏事故的风险。好在大家都是在晚上进入禁寺的,气温降下来一些。这里每天24小时开放,转圈的人是永不停歇的。据统计,仅在2024年就至少有1300人死于高温导致的中暑或脱水等应激反应,而踩踏导致的死亡事故也时有发生。

相比之下,麦地那要好很多。这座城市地势相对较平,不必建造摩天大楼,交通状况比麦加好很多。麦地那先知寺(Masjid al Nabawi)供奉着穆罕默德的陵墓,所以来此朝觐的人也很多。这里同样对着装并无特殊要求,只要不是奇装异服就可以进入参观。先知寺里没有转圈这种仪式,除了参观穆罕默德墓需要排队进入之外,其余的地方更像是休息室,大家随意地坐在地上读书冥想,孩子们也像世界上任何地方的同龄人一样在地毯上随意打闹,开心得很。不过,这里男女是分开的,不像禁寺那样男女混在一起。

到了晚祷时间,全体穆斯林排成密密麻麻的方阵,随着喇叭里传出的诵经声一起磕头祷告,动作整齐划一,场面还是很震撼的。如果你想亲眼看看什么是“集体主义”,体验一下“绝对服从”的感觉,那么我推荐你来先知寺看看晚祷,你一定会立刻明白这两个概念到底意味着什么。

我还去参观了位于麦地那郊区的库巴清真寺(Masjid Quba),这是历史上第一座清真寺,规模不如先知寺,男女也是分开的,女部面积比男部小很多。我看到现场有不少人对着神龛行跪拜礼,真的是四肢张开以头点地,没有任何姿势比穆斯林的跪拜礼更能体现“伊斯兰”这个名字的本意(服从)了。

想想看,如果你是一个身无分文的穷苦人,一辈子生活在这个世界的最底层,突然有人对你说,只要你保证绝对服从我,我就为你提供基本的生活保障,以及一种强烈的归属感和荣誉感,你会怎么办?当年的穆罕默德通过武力掠夺的方式满足了信徒们的物质和精神需求,所以才会迅速做大做强。今天的沙特阿拉伯则通过卖石油的方式继续做到了这一点,难怪伊斯兰教能够长盛不衰。

多年前我去印度采访,一位印度官员对我说,沙特为生活在印度的穆斯林提供了各种生育补贴和教育援助,让他们可以衣食无忧地生孩子,而印度教既没有这样的教义,也没有这样的财力,所以他担心印度的穆斯林人数很快就会超过印度教人数,最终会通过民主选举的方式把印度变成一个穆斯林国家。来到沙特之后,我终于明白他是什么意思了。沙特这个国家真的是太有钱了,是全世界穆斯林的精神寄托和物质后援。

补记

沙特的几大清真寺里虽然都有空调,但因为人流过大,温度依然降不下来。不过,里面的空气却一点也不难闻,甚至有股淡淡的熏香味道,不得不说穆斯林爱清洁的传统实在是太强大了。

当年我去印度当背包客,很快就注意到穆斯林家庭大都要比印度教家庭干净很多,饭菜的质量也更让人放心。到了沙特,这个感觉更加强烈。沙特人非常爱干净,即便是位于荒郊野地的加油站,里面的厕所也没有异味。很多地方都有专供普通人清洗自己的水龙头,可以随时随地地搞好个人卫生。可以想象,这种爱干净的习惯在条件艰苦的古代是多么地难得,也许这就是穆斯林瞧不起周边其他异教徒的原因之一吧。

沙特的饮食不能说很丰富,毕竟这是个沙漠国家。我在埃尔奥拉的小镇上吃过一次当地的快餐,其实就是加了香料的米饭配烤鸡块,非常美味。但我最喜欢的无疑是鹰嘴豆泥(Hummus),无论是配饼还是配蔬菜都很好吃。沙特咖啡味道过于独特,不但没了咖啡豆特有的香味,反而混有很浓的豆蔻和肉桂味道,需要适应一下。这里最常见的零食是枣,有几种口味的椰枣相当不错,不过含糖量肯定不低,我们这些不缺营养的现代人不宜多吃。

除了麦加和麦地那之外,我只在吉达和利雅得分别待了不到半天,感觉这两座城市和其他中东大城市没啥区别,世俗化程度都很高,能见到不少来自东亚和欧洲的游客。其中利雅得的Diriyah古城值得一提,这是沙特王国的第一个国家的首都,现在变成了一个露天博物馆,门口居然没有现场买票的,只能从网上订票。因为白天太热,最适合的游览时间是晚上,残破的城墙在黄色灯光的照耀下显得非常有情调,估计是网红必来的打卡地。

这座博物馆也有不少沙特本地游客,我既看到过手牵手的男女情侣,也看到过一个男人后面跟着4个女人的情况。如果这家人带孩子出游的话,会形成一个扇形方阵,场面甚是壮观。

因为显而易见的原因,我几乎只和沙特的男人打过交道。服务行业里的沙特男性表现得相当有礼貌,英语也还凑合。不过当我们团队里的一位女性因为一件琐事和他们争论起来时,这帮人却开始嬉皮笑脸,明显没话找话。后来我才意识到,沙特男性这辈子除了家人之外根本见不到异性,好不容易看到衣着清凉的女性,肯定心猿意马啊!

据一位熟悉沙特的朋友介绍,沙特男性非常喜欢吟诗,原因是这个国家禁止唱歌跳舞,伊斯兰教也禁止偶像崇拜,所以阿拉伯传统文化里缺少绘画和戏剧等影像内容,全靠文字支撑,这一点倒是相当有趣。

这趟旅行我只和一位沙特女性打过交道,这就是玛甸沙勒的一位女导游。她的英文不是很好,再加上嘴被面罩遮住了,看不清嘴型,导致我听她说话有些费劲,经常需要她再重复一遍。没想到后来她干脆改用中文了,原来她是中文系毕业的,还曾经去中国留过学。

我问她为什么选择学习中文,她回答说:“中文是属于未来的语言。”由此看来,普通沙特人已经为即将到来的全球化做好了准备,而他们打心眼里信不过西方。

中国的机会来了。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!