日记12

现在不date不是因为我只想要严肃的长期的一对一关系,是因为我发现有些人的date对我来说太轻飘了我根本就不想要,我想要的date在很多人世界里就是太费劲的事情,他们不想为随便的关系付出这种努力,而他们在自己的浪漫关系里,对女友的态度和付出拿来给我当date都不够。

和一群朋友在一起,有个朋友突然问我你是女同对吧,我说呃呃不是,其他朋友说知道我谈男的的时候都很惊讶,我沉默了一会说我是泛性恋,那个朋友马上说,那不是比直女更低级吗,直女是没得选,你们有得选还是谈男的。我真是哽咽了一下。我怎么没觉得我有得选,这不都是没得选,我能被男的吸引也不是我选的,我只是可以被所有性别吸引,又不是每次都会同时被男的女的都吸引,我喜欢一个人的时候就不会喜欢别人,他是男的那我能咋办,硬把他甩了守株待兔自己喜欢上女的吗。

5.16

孙燕姿的我怀念的和张震岳的再见,都是我哥教我唱的,他是我大伯的小儿子,但我四五岁开始他就在我家住。小学初中那一阵子他天天在家弹吉他,让我唱这两首歌,还把我带去他们班文艺汇演。今晚之前我都很久没有听过这两首歌,但我刚刚发现自己还是能从头唱到尾。上一次见他是在堂姐婚礼上,我和堂姐四点半起来化妆,七点多的时候他跟着一群起哄的人挤进来说看看新娘子,我被婚礼的繁琐折磨得正难受,直接让他滚,他讪笑一下把别人也带出去了。小时候带我唱歌的是他,帮我瞒着爸妈的是他,被骗去传销组织的是他,回来相亲生子出轨的是他,我跟朋友骂的是他,我听到这些歌想的也是他。但他现在已经不是教我唱歌的那个人了,我的这份复杂心绪,甚至是我的怀念,都无法传达。我不能答应你,我是否会再回来,不回头,不回头地走下去。

去年我写,爱是最无用的东西,我是真的这样认为。我觉得很多时候的麻烦都是因爱而生,但我从来没有觉得爱不重要。我到现在也觉得爱是最重要的东西,因为爱会让人做愚蠢的决定,而愚蠢和错误是很重要的事情。那些客观标准都在变化,一年后十年后一百年后一切都不同,愚蠢和聪明也相对着发生变化,一个在今天完全聪明正确的人,过了十年就会冒出愚蠢的空洞,而一个有聪明也有愚蠢的人,会是真正的完整的人。人们为了自己的利益树立新的标准,新的时代有新的时代局限性。唯一永恒的就是爱,因为爱无用,无用的东西才不会被人利用,只要还有人类,情感与爱就有延续性,人们就能从前人的爱中辨认出自己的心。我对母亲对父亲对我哥我姐的爱大部分都只能放在心底。我想建立关系,想解决问题,想让我的生活顺利,让我的精神得到滋养,我才会去表达,我不是因为爱他们才表达,我是因为想得到什么才表达。爱是永恒的,是因为其他的事情会一直存在,客观标准道德要求社会秩序会在改变中存在,但人会死,感情会结束,生命会结束,所以爱只存在于我活着的这些年。爱不受时间拘束,不被时间篡改,不因时间模糊边界。当我离去,我的爱就结束了,就不会再有任何改变,就是永恒。

收到朋友从敦煌寄来的信,信里写看我说自己对着定武摹本流泪,想起来她自己二十多岁时也曾对着故宫的壁画轻泣。前几天跟朋友聊天,我讲自己最近读亚当史密斯,想起来曾经意识到某个理论的场景,他说自己第一次对这个概念有意识也是在自己的大学时期,在朋友圈读到一个马克思学者的public small talk(自创概念)。很难描述这种奇妙的殊途同归,我们在彼此的人生经历里模糊地看到自己,又发自内心地为彼此的生活而欣喜。我想到洛丽塔里那段“一九一九年的六月,当时我们各自居住在相去甚远的两个国度,我家和她家竟同时闯入一只鼓动双翼的迷途金丝雀。”这是我们的金丝雀瞬间。

前几天和朋友聊天,我说最近已经学会不再追问“why”,而是学着接受,然后去问“how”。虽然是句玩笑话,但它确实描述了我从社科阅读中获得的一种新状态:把自己的价值判断与情绪喜恶暂时搁置,不急于赞成或反对,也不再把阅读当作立场的宣誓或激情的投射。我开始关注理论本身的路径,去理解那些思想是如何被提出的,而不是它是否“正确”,捕捉那些在阅读中产生于我的轻微的共振与相似。现在我还没学完所有经典社会学理论,也不愿意做出判断,我发现,许多理论本就是彼此对话、纠缠的产物,如果太快作出评价,就会错过它们之间丰富的张力。一套理论往往是复杂而完整的,有自己的内部一致性和特定语境。它不该被当成“对的宗教”,而是一种建构视角、检验工具、扩展理解的方式。反驳一个点不等于推翻整套逻辑,认同一部分也不代表要接受全部。而且,理论与某些政府、国家的统治实践更应该被分离来看待。对我来说,社会学理论就像宗教,是独立的、复杂的、有生命的。它们不是中立的,但也早已超出了“好”与“坏”的二元判断——它们比这些更大、更深、更广阔。

想到之前写的这一段,我什么时候能读到我自己的休谟。

5.17

昨晚在墙上意识到自己可能扭到,慢慢小步退下来然后躺平,叫朋友过来看一下,发现确实扭到了,等有经验的人过来看一下我的时候,我说把手机给我踢过来我玩一会,朋友笑了半天。刚刚围上腰托,我感觉动一下还是痛,但笑的时候稍微好些了,第一反应是我终于可以安心刷愚蠢的reels,凌晨三点痛醒之后刷短视频都不敢笑,一直努力憋着。生活态度就这样,事已至此让我先玩会手机吧。想拿床尾的什么东西要用脚趾夹住然后踢腿丢到上半身的范围,用这个动作拿了梳子纸巾眼罩,真的太好笑了,我现在终于能笑了。

5.18

感觉西餐是我们中国人的慢食碗,要自己工作一番才能塞进嘴里,每次吃中国饭的时候五分钟就横扫完了,换成西餐就二十分钟起步。这样想还挺健康。

5.19

今天能走路(年轻就是恢复得快啊)去医院做理疗,在理疗床上我痛的叽里哇啦的,用手扣着床边缓缓把自己往前拉,医生一边用肘继续抵着痛点一边大手一搂把我往回拽了二十厘米,然后说你痛就痛不要逃避

5.20

感觉对我来说在一个城市的话其实也主要是网恋,因为我很宅而且喜欢一个人待着,尤其是晚上回家我会很需要一个人待着一段时间。但我特别需要想见到的时候能见到,所以我不能远距离。我适合近距离网恋(纯纯犯贱呢

最近最福至心灵的时刻是读书写文章之后特别开心特别激动,感觉脑子完全被知识占据,身心都充盈着力量,然后偶然发现soas校训是Knowledge is Power。感觉我现在对soas处于盲目狂爱期请原谅。

好喜欢英语的被动句,被动句听起来很被动但主体性非常明确,不管是作为动作的发起者还是承受者,重点都在那个人身上。中文里A被B如何如何,这个B和被的位置非常近,所以省略的话总会想B是谁,但英文里是A is xxx by B,这个by就可加可不加,不影响句子的流畅度。但我又是中文母语者,所以我会对着一句完整的He is forgiven忍不住想谁原谅了,追问的时候感到其实只有主语最重要,谁原谅他不重要,又很模糊,好像是全世界都原谅了,又好像是他在意的那个人原谅了。以后我跟人也要这么说话,我不说I forgive you,我说you are forgiven。是读地海传奇读到这一句Thus was he given his name by one very wise in the uses of power。这句话翻译成中文重心就在后面【善用魔法的人】上,但英文这个句式重点就在He was given his name这件事上。

刚刷到那条有人不信0.999……=1,又刷到一个说学会看八字了觉得人生都是设定好的,人就活一瞬间,爱是最终意义。想起来我之前在谷歌地图上找到自己之后写的story,竟然很巧合地和这两条帖子都呼应上了。到今天我的数学竞赛医学教育阅读学习生活积累,最后就塑造出这样一个真情实意觉得爱最重要,真心最重要的结果。我这辈子就这么点出息^^

5.22

从小不吃零食,我爸爸不做饭,妈妈做饭又很难吃,而且妈妈工作忙,初中的时候经常中午一点才能吃上午饭,也只是米饭、蒸鸡蛋和冬瓜(不知为何我妈特别喜欢冬瓜)我一直觉得自己完全不挑食,上了大学每次和朋友出去吃饭都说没有忌口。有一次吃拌面,加调料的时候我没有加葱和香菜,朋友问你不吃吗,我愣了一下说可以吃,他笑着说你不喜欢吃吗,我说是。那以后我就开始摸索并记住,那些我以前都觉得可以忍受没关系,但其实我并不喜欢的食物或者味道。我发现我不喜欢吃葱,香菜,香菇,巧克力,大部分的内脏包括大肠,喜欢吃酸,比起甜更喜欢吃咸。

记录今天认识的狗:棕边弟弟,金边崽崽,小黑边平安,大黑边曲奇,德牧nice,卡斯罗Ricky,黑白泰迪熊番茄,博美萌萌,柯基火锅,柯基柯基。

5.23

山东大哥真热情,我包放在座位后六七排上面,大哥一声令下击鼓传花就给我递过来了。

感谢费兰特,我已经好几次在互联网上看到,我自己也用过“我的天才女友”这个称呼。在这个称呼出现前,我们想表达这种同性之间的欣赏和赞美总是没有这么容易,与此同时异性恋却有很多典故可以援引,我的罗密欧我的朱丽叶,第一次我们也有这样的称呼,我的天才女友,六个字能让所有人都知道这份情谊的珍贵与重量。

中午一睁眼,点开微信就是朋友的消息,告诉我她那边的气温和天气,给我发她家的定位和路线,并询问我火锅蘸料的口味和喜欢的果汁。到她家后我们坐下来吃了晚饭,聊到共友的八卦,我还掏出手机截图,结果发给了当事人。跟当事人没话找话聊了几句继续吃饭,饭后我掏出电脑修改稿子,也发给她一份听听意见,看完后她说被我的热情感染也翻出来搁置很久的稿子。刚刚定稿后我躺上床,才点开她的稿子,韩江拿诺贝尔文学奖时她正在汉江散步,巧合的是过几天我也要去韩国。她在文章里写道,如果你也站在汉江边,你会理解这一切。前段时间我收到她从甘肃寄来的信,她写道看见我说我自己对着定武摹本流泪的时候,想起来她自己也曾在故宫有过这样的时刻。我此刻也是同样的心情,韩江拿诺奖前几天,我和朋友去公园划船,带的是她的《白》。我们都有被文学和艺术拨动某根弦的时刻,她流过我流过的泪,我将要去吹她吹过的风。

5.24

今天读到一篇文章,说申请大学的时候有一个很重要的是“顿悟时刻”,现在回望我在申请上做的种种选择,疫情的经历和遭遇完全影响了我的顿悟时刻。

有段时间会想,我是不是应该更包容一点,少挑刺一点,但我后来实践发现,每一个多次公开表达自己反跨的女权主义者,即使我选择在这个议题沉默不去争论,最后我们也会在别的问题上产生很大的矛盾然后掰掉,无一例外。我想过很久为什么,因为我身边有一些没有性别意识、根本不能算女权主义者的朋友,甚至还有很保守主义的朋友,但我们都没有发生这么大的冲突,更多时候都是求同存异地相处和讨论问题。或许我就是会觉得反跨和女权主义的本质是矛盾的,这种矛盾在别的议题也会显露,但我又没法表达清楚我所感受到的矛盾。

terf不包容的绝对不止跨性别,他们反跨的理由也不仅仅是像他们宣称的那样冠冕堂皇,他们的傲慢和冷漠总会在某些时刻流露出来,这种时候就会觉得他们只是在利用女权主义这面大旗给自己优越感或者别的什么东西,给自己赋权。对我来说跟这种人做朋友,还不如跟不了解性别理论的人做朋友,我和人交往最看重的是真诚,因此我十分厌恶这种充满谎言和不自洽的言行。

跨性别到底能侵占谁的权益我就想问了,说这话的人的逻辑不就是跟说移民抢了他工作的人一样,移民有工作就是抢的你的,跨性别有权利就是抢的你的,到底为什么啊。我只能说该死的另有其人。

前段时间还在想我的人称代词一直都是she/her,有时候和身边非二元的朋友聊到相关的问题我其实会沉默,因为这方面我完全没有产生过困惑,我对女性这个身份的认同感非常强烈,而且我虽然很多性别表达都很去二元化,我对弟弟的教育也会尽量往去二元方向靠,尽量淡化刻板印象,但我就很朴素地觉得,我只是想在做一个女性的同时能做所有事情,而还不想为了能做所有事就放弃我的女性身份。我当然也知道,那些自我认同转向非二元的朋友,并不是“想要能做所有事”才做出这样的选择,但在我个人的排序里,女性身份其实是最重的。与此同时我很能理解一些跨性别的叙述,在这样一个“去二元性别”比较流行和时尚的环境里(指性少数群体中),一些跨性别会被骂“执着于性别二元”和“加深性别刻板印象”,但我想说这并不是自己能选择或者能控制的啊。有时候政治只是欲望。

今天骑车又被开很大音乐和很大声引擎的男的追着叫美女,每次碰到这种情况我都怒从心生,都不是单纯觉得被骚扰的烦躁,还有一种“你凭什么觉得你能得手”的恼怒。我平常不怎么打扮,不戴首饰,今天也是宽松T恤长牛仔裤板鞋,而且我觉得不管什么样的男的,遇到自己真喜欢的人都会努力去尊重,绝对不会在大街上就这样对着大叫。我能想到的合理的原因就是因为我染了头发,因此招来这些人更会让我觉得格外烦躁和愤怒,让我觉得自己不被尊重不被看见。

我觉得我一直以来的心态都和摩登家庭的Alex很像,知道自己这样子不招男的喜欢,有时候也会被刺激然后摇摆,开始尝试打扮或者别的什么,但那些尝试都是短暂的,做自己想做的事情才是无法动摇的。本质上不是因为多自律或者多坚持自我,而是就算不被人喜欢,做这些事情才是真正的舒适区。

5.25

我最开始做性别公益不是从女权开始,是从性少数和性教育开始,当然性别意识觉醒是从女权开始。即使到今天,我觉得一定场域内矛盾真的很激化了,我在私人关系里曾经被一些男同性恋伤害到,我也从来没有觉得应该对性少数群体的困境置若罔闻。我认为私人是私人,就算(以下为假设)我接触到的每一个跨性别都很奇怪,我都觉得他们人很坏,就算我屡次被伤害感情,我也不觉得我的感情可以上升到公共的群体的层面。就像我听到很多白人会说,黑人就是受到教育程度很低,就是素质很差,他们碰到的基本上都是这样,很难不歧视,我也会觉得这二者没有因果关系。人的理性应该能让自己尽量摈除偏见,歧视之所以是歧视就是因为每个人都觉得自己是对的,人不会主动做错事,所有的种族歧视者是真心实意地认为那些人都次自己一等。人要自发地和自身的偏见抗衡。

社会文化、压迫和结构没有改变的情况下,很多群体能接触到的资源和机会就是更少,能被看见的成绩就是更少,男的也经常说女的就是理科成绩不好,就是没有同工才没有同酬,这不是一样的道理吗。我觉得人年纪越大就是会思维固化,就是会不愿意改变,不愿意承认错误,因此常常认识到自己的局限性、发掘出自己的边界、意识到自己的傲慢和偏见,是非常重要的事情,也是非常珍贵的能力。

想起来我弟弟最喜欢的颜色是红色,所以有时候我也会给他买的浅红色、粉色的东西,他六岁的时候我回家,买东西送了一个粉色的小包,他非常喜欢一直拿着四处跑。邻居看到了说你怎么拿个女孩子的包,我当时听到有点揪心,想看看他怎么反应,担心他听到这句话脸色大变然后把包丢掉,还打算找一些例子跟他说男生也可以用粉色的东西,又担心他因为这个受到别人欺负。结果我弟弟只是大声说,这是姐姐送我的,我喜欢就拿着了。他没有意识到这句话里邻居为什么会说“女孩子的包”,他没有意识到别人觉得粉色就是女孩子,他只是很直接又很轻巧地回答了这个问题,然后跑开了。

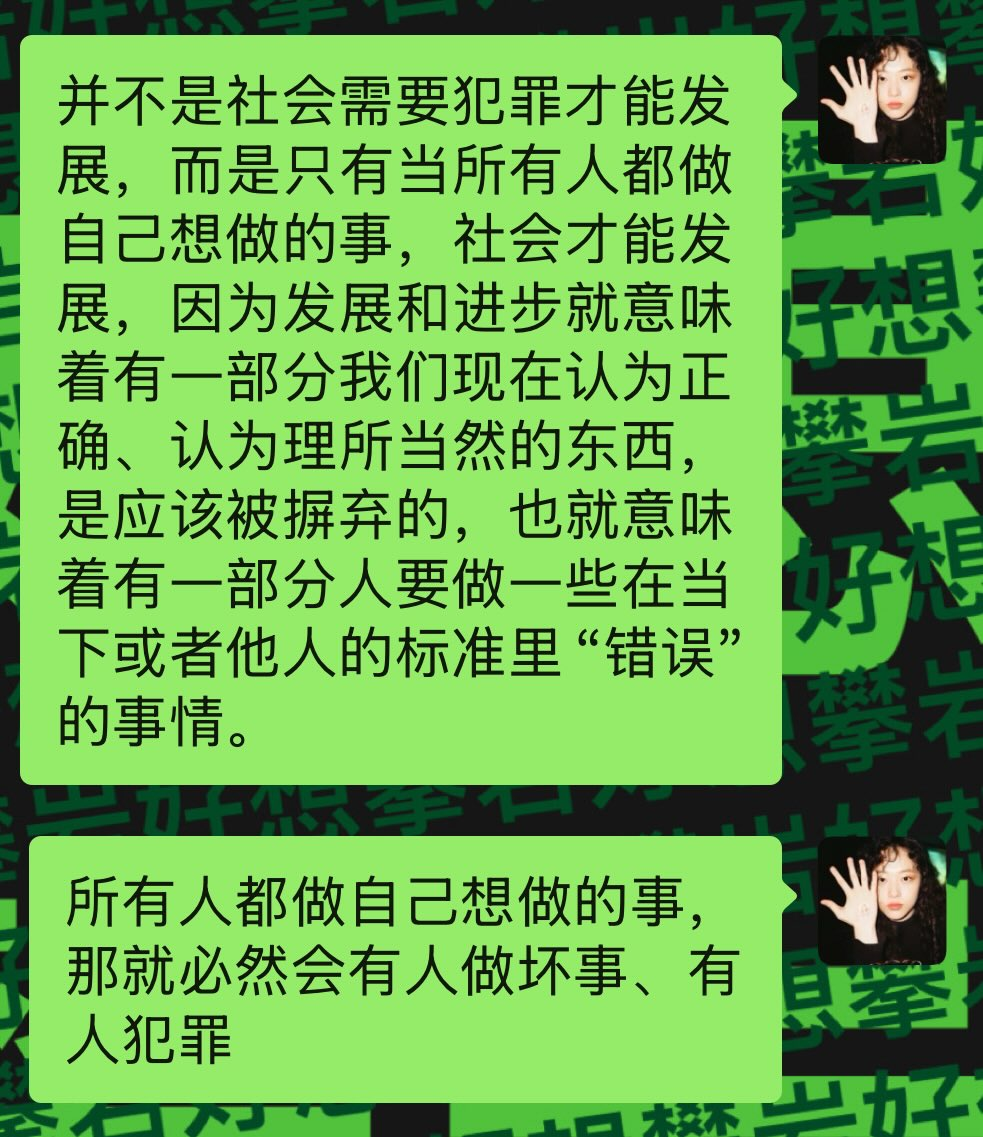

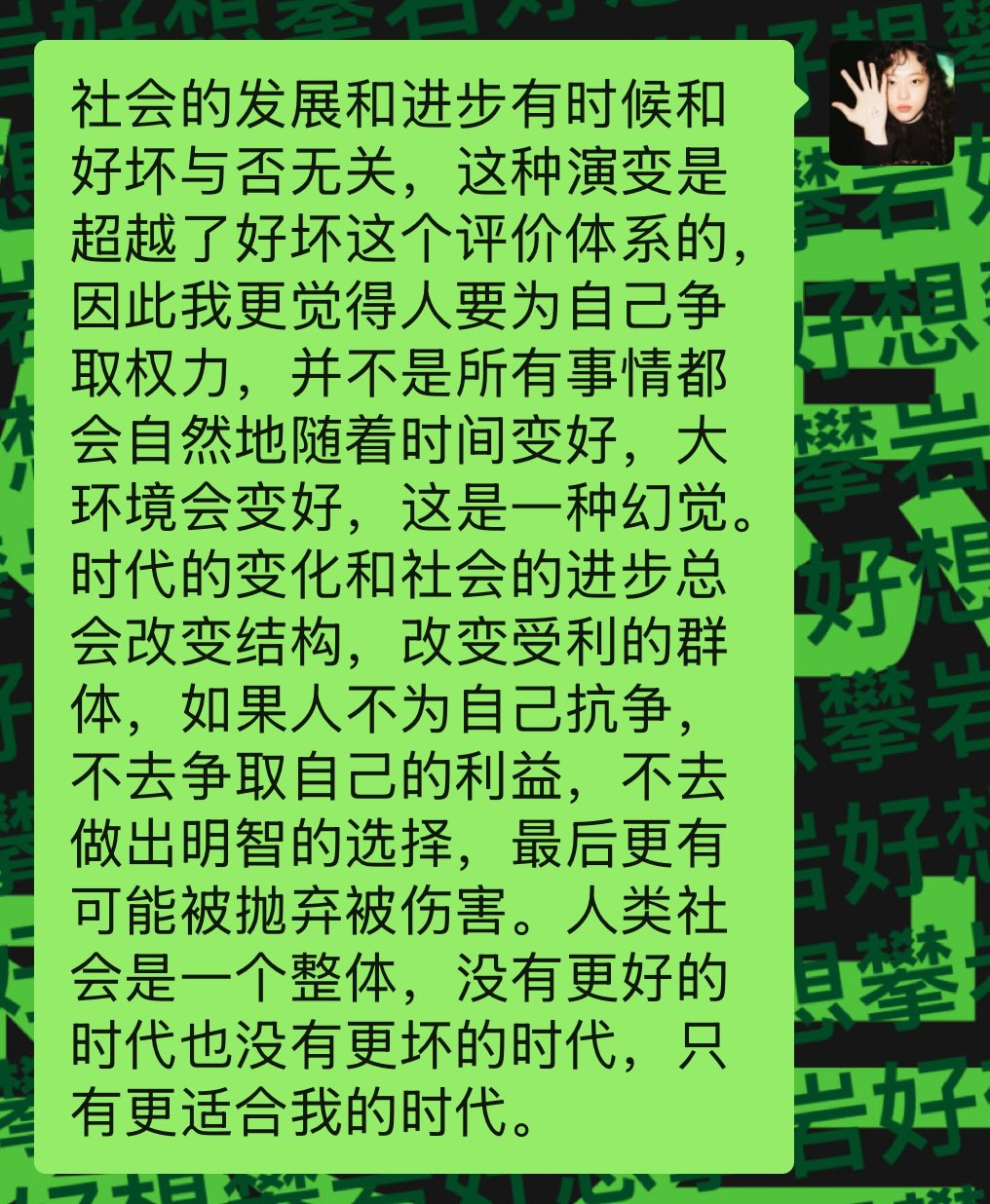

这是两种可以独立被讨论的视角,从个人的视角,我为了我自己的生存,会非常积极地争取我的利益,甚至和其他人发生冲突,我会很主动地通过各种途径去寻找我想要的东西,而且我不想让步,我为我自己的立场发声。但从宏观的视角,我知道所有人都应该做自己想做的事情,社会才能发展,我并不确定我坚守的立场是否和未来的趋势符合,我并不确定我做的是不是“正确”的事情,我也不确定那些我反对的人是不是最终会是“正确”的。因此我不接受更高层面的抹杀,不接受针对任何种族的清理和战争,哪怕是对我厌恶的人,因为可能他们才是推动社会进步的人,一百年后是我的名字被遗忘,我接受这种可能性。再说回第一个视角,我接受这种可能性,但我仍然要为自己说话。哪怕你今天告诉我如果大家都支持男女平等,五百年之后没人生孩子人类就灭绝了,只有所有人都支持incel,女性退化成没有脑子只有子宫人类才能活下去,我还是要做女权主义者。我做这些事不是因为我觉得正确,是因为我想。正确的标准是在改变的,但我想这样做是不会变的。我对我坚守的事情只有一个态度:Over my dead body。我当然觉得我的逻辑是通顺的是最适合社会发展趋势的是好的,但这个世界就是充满了离奇的巧合与转折,所有事情都可能发生,我只是接受所有可能性而已。

虽然我说话的语气都很肯定,但我其实很喜欢跟人争论,我说话那个语气是因为我真的那样想,如果有人能反驳我指出我的问题我会很开心。When an isolated thinker tries to contribute to science without a critical sounding board, he might easily be led astray, following the drumbeat of his own music.

5.26

讲话的时候手喜欢乱动,自言自语的时候也是,这几天有时候心里想着事情手就开始乱动,朋友发现之后每次都能注意到,然后问我在想什么。这几天她常常看着我的头发眉毛眼睛然后夸我可爱,看着我心情就好,每天早上一睁眼都是她眼睛亮亮地看着我对我笑。

5.27

这几天学托克维尔,他能在1835年就预见到美国如果产生革命会是由于种族矛盾,实在是太有洞察力。但我的感受是托克维尔始终没有把黑人视为平等的种族,而是一种社会问题,而他预言美国不会有艺术的繁盛或许也是出于这个理由。想到美国的艺术贡献,我突然意识到美国所带来的文化艺术影响,确实是和这个国家的民主化进程密切相关。在古代艺术都是少部分人的特权和选择,民间的艺术通常是口头的,只有被雅化或者采风时才可能留存,这方面的例子太多太多,比较极端的就是俄国文学。在18世纪以前,贵族使用法语,平民口头用俄语,写作使用古斯拉夫语,阶级产生的语言差异导致的直接后果就是没有文学作品留下来。整个俄语文学的历史是从普希金推广、创造书面俄语开始。在人民获得发声权以前,所有艺术的决定权和选择权都在贵族手中,他们能欣赏的才会作为艺术保留下来。

但从美国开始,首先是传播技术和社会结构的改变,几乎每个人都有条件有时间去创作,都识字都能购买喜欢的文化产品,文化和艺术不再被精英垄断。我经常看到那些很排斥流行文化、追求小众或者精英的贴文,比如在音乐、电影以及其他艺术形式上。但其实“流行文化”或者说“流行艺术”也是近几百年才有的概念,这其实是一种巨大的权力结构变革,是艺术的民主化。从前什么是好什么是坏,什么是最佳的艺术都是那一个圈子的人说了算,普通人只能接受他们对于艺术的定义和喜好。但现在每个人都可以在手机上选择今天要听的歌,每个人都有参与艺术讨论的权利,每个人都有自己的选票。从这个角度来看,我们时代的流行巨星,他们依靠普通人的喜爱所获得的成就和社会价值,是史无前例的,是真正的历史上的小众。选择他们的不再是上帝、教皇或者国王,而是千千万万个我和你。

其实看到这条帖我的第一反应是叶舒华可能没想那么多,没有这种“不同政治立场”“女本位思考”“把自己的女性身份放在意识形态之前”的自我意识,然后就想到其实有点像大小S,她们也是践行着非常本真非常自然的女权主义,并不带有多少明确的政治目的与意图,但很少有低俗玩笑,也时常维护社会上的边缘化群体。接下来我又觉得自己这样想实在傲慢,她们或许只是因为女性艺人的身份无法明确表达,但不一定就没有意识、没有理论知识。可以看到的是,不管这种表态是否源自于明确的政治意识,至少是源自身为女性的共情与思考,这就是难得的,也是为什么我们需要女性声音。与此同时再次警醒自己的厌女。

5.28

影像是玩弄时间的魔法,所有的创作都压缩凝练了参与者的时间,但只有影像本身就占有时间。

要组成一段稳定的亲密关系,我需要一个边界感非常明确、善于表达且包容我的人。这种需要不是我会主动寻求,而是只有这样才能最终稳定持续,否则非常容易断裂。我,或许每个人多少都会有一点,喜欢在对方的让步或例外里找满足感。她原本不是这样的人,但她为了我做了一点她不会做的事,至少不会对别人做的事。如果这个人没有很明确的边界感,或者自己忍受了不适也不说出来,这种满足就难以从普通的程度得到,我就会开始犯贱一直往下推,最后就算对方还能忍受,我也会觉得这人怎么自尊心这么低,没意思我走了(我真的很贱、、、)而且我又是一个很强烈很放任自己活着的人,经常就容易情绪激动起伏,说气话做错事人也很轴,很容易一段时间脑子都想不出来。我很成熟稳定的关系里对方都是那种人,而且他们会在包容完我之后指出我的问题,事情过了一段时间变淡了,我能想通自己的错误也能放下尊严道歉,其实他们这样做还是在包容我,让我觉得非常羞愧又非常亏欠,因此更想对他们好。但因他们时刻表达爱,所以我从来不会担心自己会失去他们的爱。

5.30

今年过生日的时候对着蛋糕要许愿但我不知道该说什么,想了好久最后没有许,感觉想要的都实现了我已经很满足。

对我影响最大的还是疫情那几年,除了所有人都共同经历的创伤和痛苦之外,我在20年下半年确诊重度焦虑症重度抑郁症和中度强迫症,两次住院,23年五月份停药。之后有人知道会觉得很惊讶,也会说“你现在好了”类似的话,但我并不觉得我是“好了”。我的抑郁症肯定是起始于从小到大所遭遇的绵延不绝的痛苦,从性侵到校园霸凌,在19年一位同龄玩伴的去世后爆发。我做不了任何事情,因为我觉得自己的生命没有意义,而且我也不愿意逃避或者否认,只是日复一日地和这种痛苦搏斗,在周围人的爱和自我的深渊中拉扯。生病的两年当然停止了学业,也停止了所有的活动,包括兴趣爱好甚至是看演出这种。我现在并不是“恢复了”,并不是停止了疑问,而是找到了与之对抗的方式。我在完全停止一切之后重新开始,重新建立我的生活,社交,学习,我现在做的每一个决定都是与那种黑暗和虚无对抗的方式,都是我的努力。从来没有一个时刻,像现在这样,我如此明确我要活下去,我如此明确那种黑暗就是我自己的影子,而我要与之抵抗直到时间的尽头。活下去就是我抵抗的方式,活下去不是顺其自然的结果,不是不得不承受的负担,是我每时每刻都做的选择。我每时每刻都在死与生之间选择生。

所以我第一次看到有人问要不要说自己有精神疾病,都会有点诧异。我从来没有隐瞒过这件事,只要提到相关的内容,我就会讲出来,因为这就是对我影响很大的生命经历,如果一个人想了解我,但不知道这段经历,就像丢失了最重要的拼图,很多我的性格和选择都显得无法解释。尤其是近两年认识的朋友总会用“有生命力”来形容我,我想这种生命力来源于面对死亡。

今天去了慰安妇纪念馆,正式名称是战争与女性的人权博物馆,开始参观不到两分钟就忍不住流泪,看到幸存者的影像、照片和画作,日军当时发放的避孕套、日军的日记,还有她们持之以恒的抗议与游行。在纪念墙,用来纪念的花束是毛线做的,柔软又恒久。

5.31

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!