为什么我们认为苏培盛是《甄嬛传》里最“男人”的男人

《甄嬛传》中最好的男人是谁?

皇帝凉薄,果郡王轻浮,温实初软弱。历数剧中的男性角色,观众暮然回首,太监总管苏培盛竟然是全剧最“男人”的好男人。

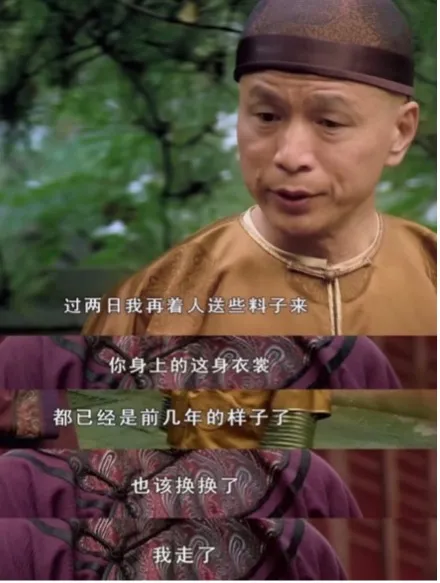

苏培盛自入宫以来,就对崔槿汐抱有同乡之谊生发的情意。虽然郎有情妾无意,但苏培盛从未以太监总管的权力相逼迫。面对甄嬛落难后槿汐姗姗来迟的主动示好,他也没有挟私报复,只是受宠若惊,心甘情愿地竭力相帮。待到熹妃回宫,两人的私交暴露,经历慎刑司酷刑后,苏培盛也仍然愿意尊重槿汐,给她决定是否继续这段关系的权利。

因此,无怪乎越来越多的观众开始发现,太监苏培盛,才是全剧里的真男人。

当一些观众以戏谑的语气表达“接一个苏培盛,主打一个有钱爱老婆还没孩子”时,一些观众已经在真情实感地为《如懿传》中进忠与魏嬿婉、《孤城闭》中怀吉与徽柔的情感纠葛而神伤不已。

而《嫁给一个死太监》《东厂观察笔记》《宦宠》等以太监/宦官为男主角的言情小说的走红,更形成了与“霸总文学”类似的网文标签——“太监文学”。

从《甄嬛传》的苏培盛到《如懿传》的进忠,从《孤城闭》的怀吉到《嫁给一个死太监》的李有得,越来越多的太监/宦官形象正在洗去所谓“不男不女”的刻板印象,以更加积极正面,进入当代的言情作品中,甚至深受观众读者的喜爱和赞誉。这种趋势映射了这个时代对阳具神话的消解、对菲勒斯崇拜的坍塌。

我们必须开始思考,所谓“男人”和男性气质,从来就不只关于阳具的有无。

支配性男性气质:娘娘腔免谈

作为性气质理论研究的重要学者,R·W·康奈尔认为,男性气质并非与生俱来,而是一种实践中的建构。

在《男性气质》一书中,康奈尔将实践中建构起来的男性气概分为四种类型:支配性(hegemony)、从属性(subordination)、共谋性(complicity)和边缘性(marginalization)。

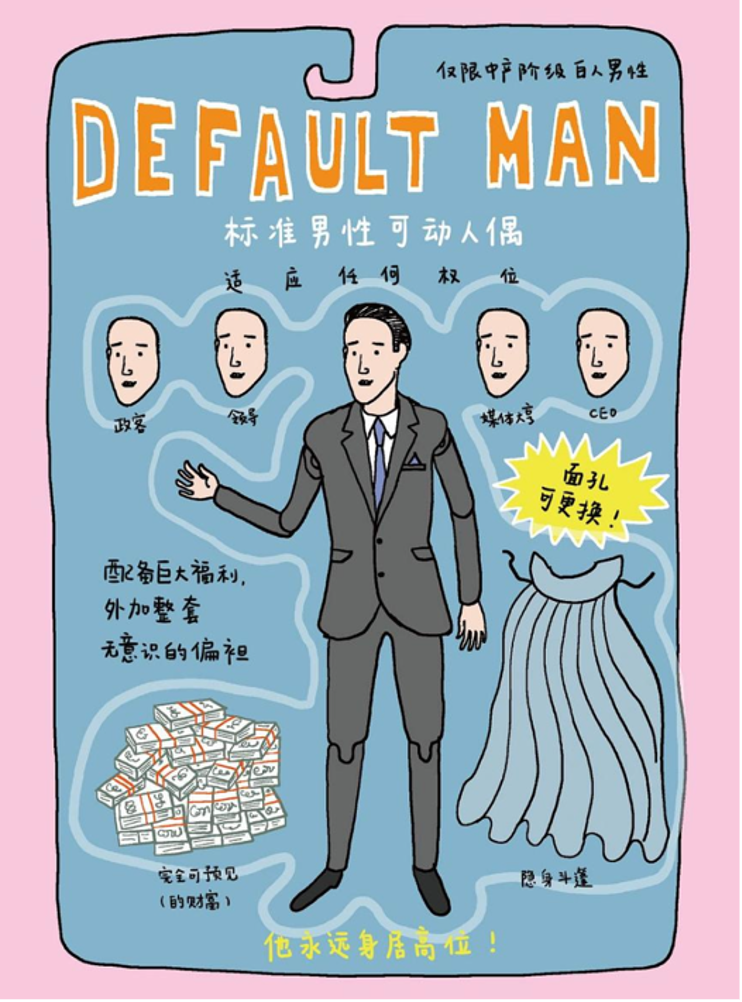

其中,支配性男性气质是父权制社会的男性气质“理想类型”,也就是传统社会中所默认的男子气概,是父权制用来保证男性统治地位和女性从属地位的形构。

社会心理学家罗伯特·布兰农和黛博拉·戴维对给予了这种支配性男子气概更加直白易懂的描述,他们罗列了传统男子气概的四大要素:

“娘娘腔免谈”,“影响显著”(男人追寻成功和地位,渴望被仰视),“吃苦耐劳”(男人坚毅、自信而独立的气场,尤其在危机面前)和“去死吧”(说明男人被允许和鼓励行事粗暴、大胆、有侵略性)。

康奈尔强调,男性气质和性别关系总是在特定时间和场所的实践下形成的,是一种动态的存在。康奈尔认为,西方男性气质的形成与文艺复兴、新教改革、个人主义、殖民战争、殖民贸易、作为商业资本主义中心的城市的发展、大规模的欧洲内战等各种历史社会因素相关。

支配性男性气质的理想可以追溯到18世纪,由于欧洲工业化和商业化资本主义的兴起,男性身体成为“自我纪律和自我约束的场所:能量的聚集可以克服任何障碍,情感的软弱都能够得以控制。”并最终形成了作为支配性男性气质形象的模范:

位高权重、事业有成的白人中产阶级异性恋男性。

“都说威武不屈才是男子汉,

我瞧着会疼人的才是男子汉呢”

同样,在农业大国中国的历史语境中,男性气质的代名词就是阳刚强硬、孔武有力。在现代都市化前,中国的文艺作品题材以革命历史和农村建设为主流。在这些作品中,男主角往往是高大全的战斗英雄或体魄强健的青壮劳动力。无论是《林海雪原》中的少剑波、杨子荣,还是《创业史》中的梁生宝,男性角色的塑造都奉行阳刚的美学标准,追求响当当、硬梆梆的男子汉气概。

20世纪70年代末,中国社会开始进入新时期,但文艺界仍然延续着塑造阳刚男性形象的追求。1978年,日本男星高仓健主演的电影《追捕》在国内一经上映,就引起了巨大轰动。高仓健以其刚毅、粗犷、冷冽的荧幕硬汉形象,在新时期的中国观众心中建立起了一种男性阳刚气质的理想指标,甚至引发了国内轰轰烈烈的“寻找男子汉”运动。

虽然此时的一部分男性创作者,试图通过将男性的刚毅特质与国家现代化和民族振兴的宏大叙事结合起来,重新建构本质主义、二元论的传统性别秩序,重建男性性别的主体地位。然而,事实上,寻找即意味着失落,“寻找男子汉”的大规模声势实际上正是在宣告:现存的男性及男性气质无法令人感到满意。“男性气质可以被看做在一个已然承认了男女平等的世界上男性优势最后的意识形态防御”,“寻找男子汉”只是对传统男子汉气质的一首悼歌。社会在前进,男性气质也必须随着新时期生产关系、权力关系、情感关系的变动而调整其建构。

蔡玉萍与彭铟旎在《男性妥协:中国的城乡迁移、家庭和性别》中指出,迟至20世纪90年代,中国的支配性男性气质已经随着社会环境的变化而转型。父权制的基本结构虽仍然保留,但随着市场经济的到来,大量男性工人农民被迫失去了本地的稳定工作,这就使得传统的宗族关系以及建基其上的不言自明的支配性男性气质开始剧烈摇动。

新世纪以来,“大男子主义”已经沦为旧有支配性男性气质的残余资源,男性角色塑造逐渐摆脱阳刚强硬的男性霸权叙事。

一方面,随着生产关系的变动,男性角色的形象必须更加迎合都市语境的审美趣味;另一方面,随着妇女解放运动的发展,女性也积极要求传统异性恋情感关系和传统男性气质的转变。

从《过把瘾》的方言,到《我可能不会爱你》的李大仁,再到《来自星星的你》的都敏俊,越来越多迎合女性期待的男性角色出现在大众流行视野之中。

在《浪漫剧观看与观众的浪漫理想形塑》(2023)中,研究者以问卷调查的方式搜集分析了当下女性观众对理想男性气质的期待。统计结果显示,被选择最多的四个理想男角色特质关键词为:帅气英俊身材好、才智过人、温柔体贴、尊重女性事业选择。

相似的,在问题“您认为以下情节中哪三种绝不应当出现在浪漫剧中”的回答结果中,“男主角残忍暴戾无道德感”“男主角违背女主角意愿发生带有强制性的性行为”是受访者最难以接受的情节设定,比男主角平庸和软弱无能更为致命。

可以很明显地看到,随着新一代女性个体独立意识和经济独立意识的增强,女性已经不吃“强取豪夺”那一套了。她们开始更为注重男性伴侣在日常生活中的合作性和情感支持能力。女性观众所期待的男性气质已经远不同于传统社会以阳刚强硬、位高权重为同义词的支配性男性气质,她们呼唤的是一种鲜明的现代性下的新男性气质:一种糅合了温柔、体贴等传统女性特质的强壮而温和的养育者形象。

阳刚之气,有个「屌」用

而太监/宦官形象之所以成为这个时代理想男性气质的突出代表,很大的原因正因为是他们缺失了传统阳刚之气的“源泉”:阳具。

我们已经无从得知男性生殖器从何时起具有了神圣的意味,但阳具现代神话的最大缔造者和拥趸无疑是弗洛伊德。弗洛伊德以男性的性欲为核心建立起了他的整套学说,他巧妙地将男性的社会优势移花接木地转到了生殖器的生理差异之上。他甚至认为,女性由于没有阴茎而感到自己是一个“残废的男人”。

时至今日,弗洛伊德的这种观点已经被广泛地质疑和反对。女性主义研究已经表明,女性的自卑情结并非由于在生理结构上缺少阴茎,而是由于女性处于第二性别的整体处境。弗洛伊德所观察到的小女孩对男性生殖器的羡慕,只是由于把其视作了男性所拥有特权的象征——父亲在家庭中占据的位置,男性普遍的优势,教育,一切都向女性证实男性占优势的观念。

然而,男性却似乎长久无法勘破阳具的神话幻影之中。在《男人与男性主义研究》(The Study of Men and Masculinity)中,大卫·赫宾德谈到,阴茎就像一张彩票,自带中大奖的机会。长了一根阴茎,就有机会赢得权位。

但真相是,即使在父权制社会中,也只有少数男人会中大奖:中奖梦能兜售给所有男性,但男子气概的大奖只能落入少数特权人士的口袋。许多男人一面熟知男性统治的叙事话语,一面却只能活在挫折和奴役之中,由此催生了男性的愤怒。即便如此,男性仍然固执地紧握着阳具这张虚幻的奖券,时刻保持让自己“像个男人一样”。

所以,在男孩的成长过程中,他们就总是不断地被四周的文化告知,男孩的情感更寡淡,更大大咧咧,不会计较细节。于是,男性情感的复杂程度被低估,他们表达情感需求、寻求情感求援的能力也被压抑。

梁成林在《焦虑的“直男”——虎扑网络社群的男性气质分析》中分析指出,其“直男”气质是在经济焦虑和恋爱挫折等社群困境下的自我保护倾向。在恋爱受挫类帖子中,无论是发帖者还是回复者都以调侃戏谑、浮夸解嘲的语气谈论,将男女关系简化为对欲望和金钱的追求。这种心照不宣的嘲弄固然能够暂时消解问题,为社群回避“直男”气质的危机,但却无法真正地引导普通男性探索和解决都市文化、女性独立浪潮下的情感关系新变局。

因此,在这个层面上来说,如果阳具支撑的只是对传统硬朗粗俗男性气质的抱残守缺,那么就真的只是,有个「屌」用。

所以,失落了阳具及其代表的性主体地位后,太监/宦官形象不再是所谓的“男人”,却打开了支配性男子气质所禁止的,进行爱和情感表达的可能性。

给我自卑脆弱又小心翼翼的爱

无论是苏培盛面对槿汐时的尊重,还是怀吉的愿做公主脚下影子,进忠停在魏嬿婉脸庞的手,以及李有得迟迟无法相信自己被陈慧所爱时的辗转反侧,女性观众之所以被这些太监/宦官形象打动,很大程度上正是由于他们的情感表达不是阳刚之气驱使下的“丫头,我要狠狠地闯进你心里”,而是自卑脆弱又小心翼翼的爱。

“女人寻求关系,男人追求占有”,由于女性通常不会直接从男性形象的欲望化呈现中获得快感,而是先要将男性形象情感化、浪漫化或者精神化,才能免除观看的焦虑而获得快感,因此这种千回百转的细腻情感,才更加令女性观众为之心醉。

与此同时,对性别气质和性别身份的反思,也与多元的情感和性爱模式相辅相成。

上野千鹤子在《厌女》中指出,在厌女文化中,男性确认自我主体性的机制,就是将女性客体化。其中,插入式性行为,就是男性确立自己相对于女性的性主体地位的重要手段。

插入式性行为可以说是传统异性恋模式的性爱根本。在弗洛伊德的理论假设中,女性必须要从阴蒂快感过度到阴道快感,才标志着抵达性发育成熟的重点,否则就将停留在童年阶段,并发展成神经官能——变成性冷淡或者转向同性恋。

然而,《海蒂性学报告》通过大量的问卷调查,揭示出,只有少数女性通过插入式性行为成功达到了高潮。但与此同时,女人总是被弗洛伊德式的话语教导,她们应该学会从阴道的被插入中学会高潮。为此,《海蒂性学报告》旗帜鲜明地为阴蒂高潮正名。作为人类器官中唯一功能仅限于带来快感外的器官,即使阴蒂所带来的快感并不必然高于阴道高潮(事实上1966年马斯特与琼生的《人类性反应》以量化性经验的研究方式认定,女性的阴蒂高潮远比阴道高潮来得剧烈舒畅),也至少享有着同等重要的地位。

更进一步地,福柯创造了“快感的非性化”(desexualization of pleasure)概念,指陶醉于调动身体各器官而得到的快感。福柯的发现将性快感与生殖器更彻底地剥离开。施密德指出:“性爱艺术包含了整个身体,而性就只是生殖器。性器官不过是供性爱艺术演绎自己的一个工具,性爱艺术则了解目光传达的爱意,声音发出的动人效果,手的爱抚,唇的颤动。性爱是身体性的,而性是肉体的。”

透过太监/宦官文学中隐晦的性爱描写,不难发现,男根的缺位在令传统的插入式性行为无效后,反而为女性提供了探索多元化性爱快感的空间,提供了将性爱与生殖分离视之的自由。女性由此可以在一块性爱的飞地中建立起属于自己的情爱想象。

有毒的阳刚之气

后女性主义理论家认为,女性的解放同时也将赋予男性以自由。后女性主义在致力于突破单一化、同质化的女性身份的同时,也呼吁重新定义男性气质,为男性气质不断赋予新的内涵。

太监/宦官形象的创作,在当下仍然主要存在于言情作品中,其创作和接受都相对局限于女性群体之内。

一方面,我们欣喜地看到女性在积极探索更加多元的性别气质,积极地打破具有歧视意味的传统性别角色和刻板印象;然而另一方面,一部分男性却总是沉湎于陈旧的男子气概。

他们不愿改变,他们怀念过去,怀念原始狩猎年代、战争年代和重工业时代——那些男人能依靠暴力倾向和肢体力量统治女人的时代。

但是假如男性同样承认历史是螺旋上升而不会倒退的,男性就必须要从对陈旧阳刚之气的回望中转过头来。

相较于女性,当下的男性,尤其是青少年男性更需要完善的性别教育。在校园性教育尚不完善的当下,绝大数男孩心中的男子气概仍然老套空洞、幼稚且标签化。他们心中的标准男性形象来自电视手机里的奥特曼、战争片和剃须刀广告,更坏的,或许会来自家暴的父亲。

因此,在大众文艺作品中出现的新型男子气概及其男性形象,或许能够试探传统男子气概的边界,软化观众,让新一代的男性做好改变的准备。

毕竟,比起做生杀予夺的帝王,学着像苏培盛那样体贴心上人的衣着、认可心上人的职业技能,不仅你的伴侣会更满意,对你来说也会更容易,不是吗?

参考文献

[1] (法)波伏瓦著;郑克鲁译.第二性[M]. 上海:上海译文出版社,2011.

[2] (美)康奈尔著;柳莉等译.男性气质[M].北京:社会科学文献出版社.2002.

[3] (美)雪儿·海蒂著;林淑贞译.海蒂性学报告:女人篇[M].海南:海南出版社.2016.

[4] (日)上野千鹤子著;王兰译.厌女[M].上海:上海三联书店出.2020.

[5] (英)格雷森·佩里著;张艳,许敏译.男性的衰落[M].长沙:湖南文艺出版社.2020.

[6] (英)约翰·麦克因斯著;黄菡,周丽华译.男性的终结[M].南京:江苏人民出版社.2002.

[7] 吴菁.消费文化时代的性别想象[M].上海:上海人民出版社.2008.

[8] 蔡玉萍,彭铟旎著;罗鸣,彭铟旎译. 男性妥协[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店, 2019.

[9] 曹书乐,帕孜丽娅·阿力木.浪漫剧观看与观众的浪漫理想形塑[J].全球传媒学刊,2023,10(06):94-112.

[10] 盖琪.性别气质与审美代沟——从“娘炮羞辱”看当前媒介文化中的“男性焦虑”[J].学术研究,2019(07):151-155.

[11] 方刚.康奈尔和她的社会性别理论评述[J].妇女研究论丛,2008(02):10-14+53.

[12] 梁成林.焦虑的“直男”——虎扑网络社群的男性气质分析[J].中国图书评论,2020,(01):20-31.

[13] 王宇.新时期之初的“男子汉”话语——一个性别政治视角的考察[J].文艺研究,2006(05):22-29+166.

[14] 刘传霞.“寻找男子汉”、“女强人”文学与女性性别身份认同[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2010,34(04):93-97.

— The End —

— 作 者:周芷若 —

— 编 辑: 赵 四 —

BIE别的女孩致力于呈现一切女性视角的探索,支持女性/酷儿艺术家创作,为所有女性主义创作者搭建自由展示的平台,一起书写 HERstory。

我们相信智识,推崇创造,鼓励质疑,以独立的思考、先锋的态度与多元的性别观点,为每一位别的女孩带来灵感、智慧与勇气

公众号/微博/小红书:BIE别的女孩

BIE GIRLS is a sub-community of BIE Biede that covers gender-related content, aiming to explore things from the perspectives of females. Topics in this community range from self-growth, intimate relationships and gender cognition, all the way to technology, knowledge and art. We believe in wisdom, advocate creativity and encourage people to question reality. We work to bring inspiration, wisdom and courage to every BIE girl via independent thinking, a pioneering attitude and diversified views on gender.

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐