澳門現金分享:一場持續17年的無條件基本收入實驗?|《明報》文章

作者:Jasper廖志輝 (澳門學16號作者之一)

當我在社交平台上發問澳門現金分享算不算「無條件基本收入」(unconditional basic income, UBI),得到比較多人按讚的回答是:「以前是,現在不是。」

有這樣的疑問,主因澳門這個從2008年起已持續派發18年的現金分享計劃,在第18年終被加上「須身處澳門至少183天」的領取條件。在這之前,任何合法的澳門永久居民,無論收入、年齡、工作或居住地為何,皆可獲得每年一次過由最初5000到現在1萬澳門元的現金分派。當初仍需要市民持官方郵寄支票到銀行入帳,近年已是直接轉入各人指定銀行戶口,領取門檻被降至最低。

澳門回歸至今26年,即超過三分之二的時間都在每年發錢,這在東亞甚至國際上均絕無僅有,某程度亦是澳門回歸後經濟騰飛的最具體象徵。如此便不難理解民間與媒體對這次修改反應之大,有媒體認為設限只是取消派錢的開始,亦有海外澳門人在網上抱怨被澳門「拋棄」。

官方強調現金分享一直只是「臨時性措施」,不會也不應該與任何庫房收入掛鈎,但面對這些爭議,我們應如何理解現金分享對澳門的影響?作為可算是東亞範圍持續最久的「無條件基本收入實驗」,有否符合UBI想要達到的效果?

現金分享:各方觀點

關於現金分享的性質與效果,官方、社會大眾和學界都有不同觀點。

當首位特首何厚鏵在2008年首次提出現金分享計劃,主要是作為「紓緩通脹壓力」、「應對全球金融危機」的臨時行政措施。他以「止痛餅」形容派錢,似乎也要紓緩民間不滿,因為其時市民對政府滿意度正達回歸後低點,既受2006年香港廉署揭發的回歸後首宗澳門高官貪污案(「歐文龍案」)打擊,也要防止再次出現2007年爆發澳門五一勞動節遊行的大型警民衝突。

後來的特首崔世安則漸將現金分享例行化。派錢原因由紓緩經濟壓力,轉為「分享經濟成果」、「提升居民生活質素」,以及「維護社會和諧」。這樣的主調在疫情時期接任的第三位特首賀一誠任內並未改變,甚至因為澳門經濟受疫情嚴重打擊,派錢作為一種經濟援助與緩解民怨的功能便尤為突出。

然而這也是大眾對派錢認知與官方不同的主因。部分澳門人亦視現金分享為疏導民意的工具,並非只是「分享經濟成果」。這樣的認知落差持續存在,成為這次現金分享被修改後引發民怨的原因之一。部分人開始預期澳門前景轉淡,亦質疑沒有了現金分享用什麼來「安撫」大眾。

現金分享無疑重塑了社會與政府的關係,奇怪的是,竟少有研究探討其對澳門各方面的實際影響。最早的學術研究要追溯回2013年由澳門大學政治學學者鄺錦鈞發表,比較澳門和香港派錢政策的研究。他認為長年發錢的後果將導致澳門民粹主義及公共資源的濫用。另外,香港經濟學學者莊太量在2016年的研究也指出,派錢一方面在短期內能緩解社會矛盾,長期卻會助長社會不勞而獲氛圍、推高通脹,以及引發誰有資格領取的公平性爭議等。

這些稀少的研究其實都提到現金分享長遠將造成社會矛盾與資源分配等問題(民粹與公平性),卻缺乏進一步論述與實證。這方面或可參考「無條件基本收入」的大量研究成果。

「阿拉斯加永久基金」作為參考

澳門現金分享的實行動機和無條件基本收入不同,後者更多是一種社福制度的大型實驗,希望通過無條件的全民定期現金轉移,建立社會安全網,以減少社會不平等與加大個體選擇權。

但過去澳門現金分享的實際執行,包括無篩選條件、普遍且定期派發的特點,其實已貼近UBI定義。甚至UBI的全球網絡Basic Income Earth Network,也一直將澳門作為觀察例子。當中,「阿拉斯加永久基金」作為UBI最經典的例子之一,極具參考性。

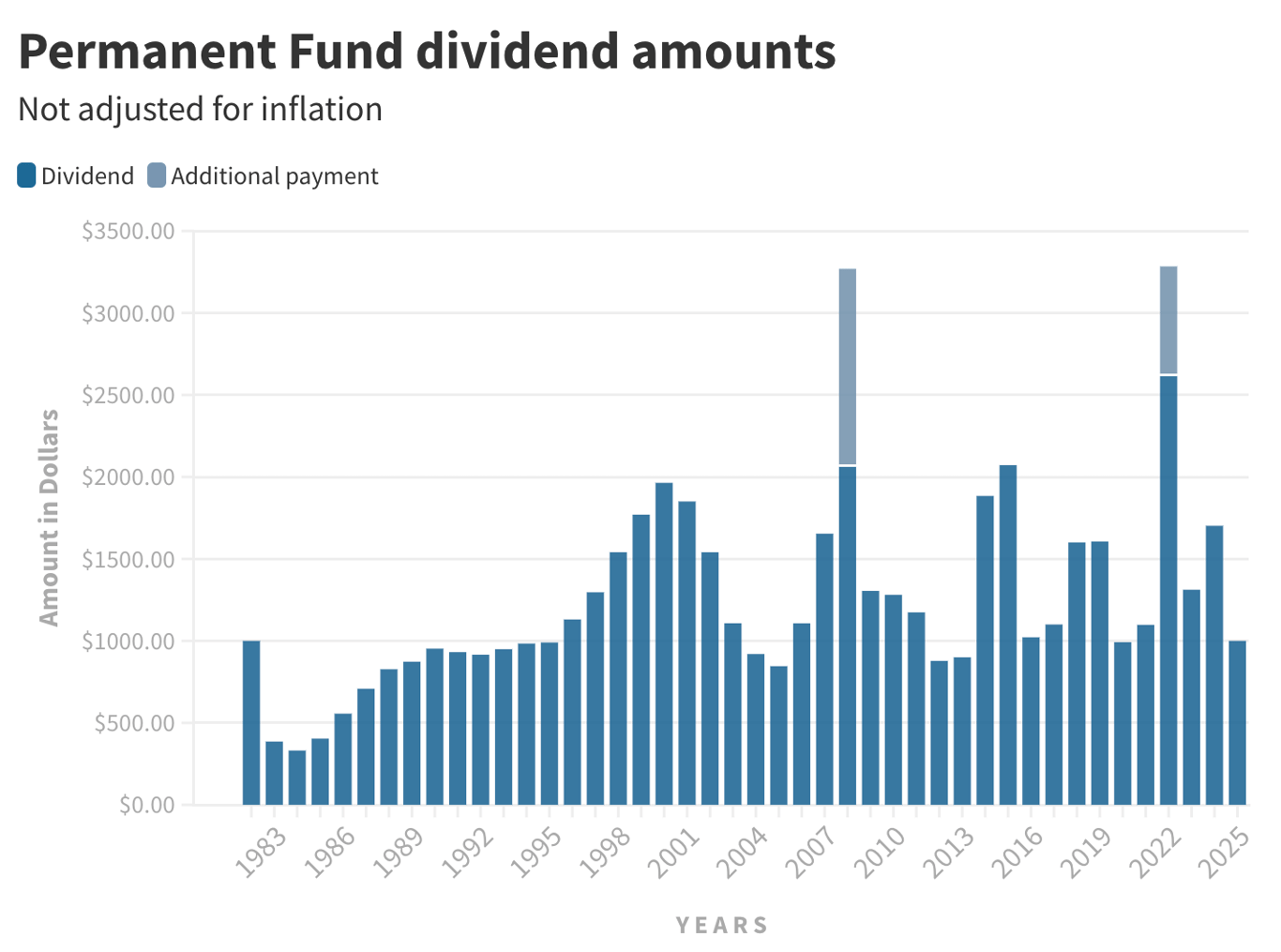

阿拉斯加州政府自1982年起,通過「阿拉斯加永久基金」(Alaska Permanent Fund),以每年現金分紅方式向合資格居民派發,似乎是目前所知持續最久的現金直接轉移計劃(第二名可能便是澳門)。此外,阿拉斯加基金的收入與澳門現金分享相似,前者來自該州獨大的石油產業,後者雖屬財政支出,但澳門財政收入主要由博彩賭收支持,兩者均非由居民納稅支撐。

基於「無條件基本收入」的假設,大量研究已探討該基金對阿拉斯加社會、經濟與政治帶來的影響。例如在經濟上,UBI的支持者認為能減少窮富差距,反對者則指會養出懶人而降低就業率。但學者Damon Jones 研究發現,數十年來阿拉斯加的就業率並未受影響,主因派錢讓本地居民收入增加,更多的本地消費創造更多就業機會,抵消了無法受惠的出口產業影響;至於貧富差距,一些研究(Guettabi 2019、Berman 2024)發現當地貧窮人口確實減少了,但富人也愈富,因為前者將現金分享作為生活開支,後者則能用於額外投資創造更多財富,雙方差距並未顯著縮小。

澳門的情况類似。過去大部分時間就業長期充足且人均收入顯著增加,然而代表貧富差距的堅尼系數如扣除政府津貼,在2024年亦已來到0.39的臨界點(嚴重為0.4)。值得憂慮的是,當近年更多人因為本地物價貴且官方鼓勵區域融合而轉向內地消費,在阿拉斯加看到的財富效應便無法複製在澳門;且近年官方對社會福利的投放也因經濟變差轉向謹慎,未來如現金分享等福利減少,貧富差距可能更大。

另一方面,現金分享對政治的影響則更複雜且存在爭議。在公民參與上,針對阿拉斯加的研究確實發現當基金派發金額愈高,州民的投票率便愈高;但同時亦有研究指出,當州民獲派錢而變得更經濟獨立,對政府的其他福利依賴亦可能減少,更少意願監督與關心政治機構運作,最終降低了投票意願。

澳門方面,我們似乎看不到現金分享對投票率的影響,卻實際看到如何影響人們的身分政治。當現金分享是依居民身分派發,諸如反外勞和保障本地人福利的爭議與排外情緒,便一直籠罩過去10多年的澳門政治。身分政治的副作用,在這次現金分享由普發性變成有條件後,更意外激化海外澳門人與本地澳門人關於誰對澳門有貢獻及有資格領取的內部矛盾。

這情况在阿拉斯加「去得更盡」。當初基金設立時便曾因為依據居住年數來分配現金分紅多寡,被美國最高法院判定違憲;2016年時任州長沃克(Bill Walker)首次以行政方式削減當年現金分紅,引發州議員法律挑戰與千計民眾聯署抗議;現任州長鄧利維(Mike Dunleavy)的主張之一,更是將分紅寫入州憲法以確保不被議會削減。有論者認為阿拉斯加居民已產生類似「公民股東」的政治認同,任何討論基金存續的問題都被視為「政治自殺」,一方面強化了派錢正當性,卻變相增加了議會改善政府赤字的難度。

假如澳門現金分享被進一步削減,民意又會去得有多盡?其實結合近年持續變化的社會氛圍,離開澳門等移民議題已經開始在網上被認真討論。究其原因,亦涉及自疫情以來,市民如何重新評價澳門前景和與官方的關係,當中現金分享的發展可算是具體化了這些爭議。這場持續了10多年的派錢實驗,已經為澳門的政治與社會留下深遠影響,值得我們持續觀察。

# 文章篇數: 2️⃣5️⃣3️⃣

#本文原刊於《明報》

👉 成為免費爐友,郵件收取最新文章

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐