平民房屋與澳葡管治:《澳門平民房屋》讀後感

作者:Jasper(澳門學16號作者之一)

小學四年級前,筆者都住在澳門風順堂區附近一棟兩層高老屋,我們一家稱其為爛屋,既要和其他家庭共用廚房與廁所,逢雨也必漏水。長大後從母親得知,該屋是承租自慈善組織同善堂的窮人房屋。

在上世紀九十年代的這段經歷讓我疑問:同時代曾有多少澳門家庭居住在同類型房屋?為何父母不申請官方的公共房屋?

這些疑問在讀畢澳門遺產學會最近出版的《澳門平民房屋:建築與歷史(1900-1980)》(下稱「新書」)後,得到了部分解答,後來又和新書兩位作者勞加裕(Alex)和陳家然(Caspar)錄製Podcast展開更多討論,決定撰文和大家分享。

澳門平民房屋由來

在進行延伸討論前,有必要先簡介新書內容。根據作者定義,平民房屋就是「廉租予平民的公營住宅」,而公營住宅要發展成現在大家熟知的社會與經濟房屋,則可上溯至上世紀三十年代起,一連串與澳門的難民、天災與人禍有關的事件。

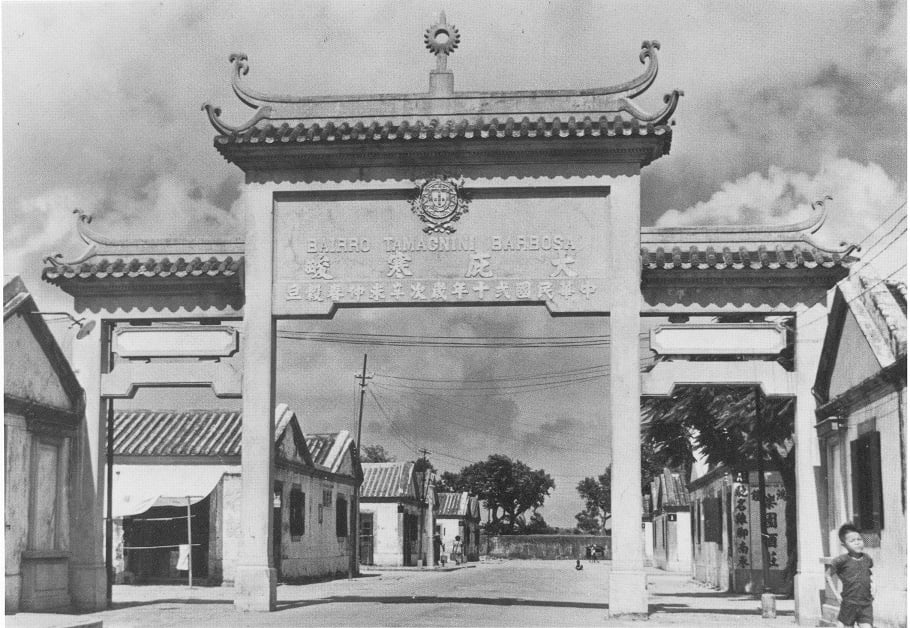

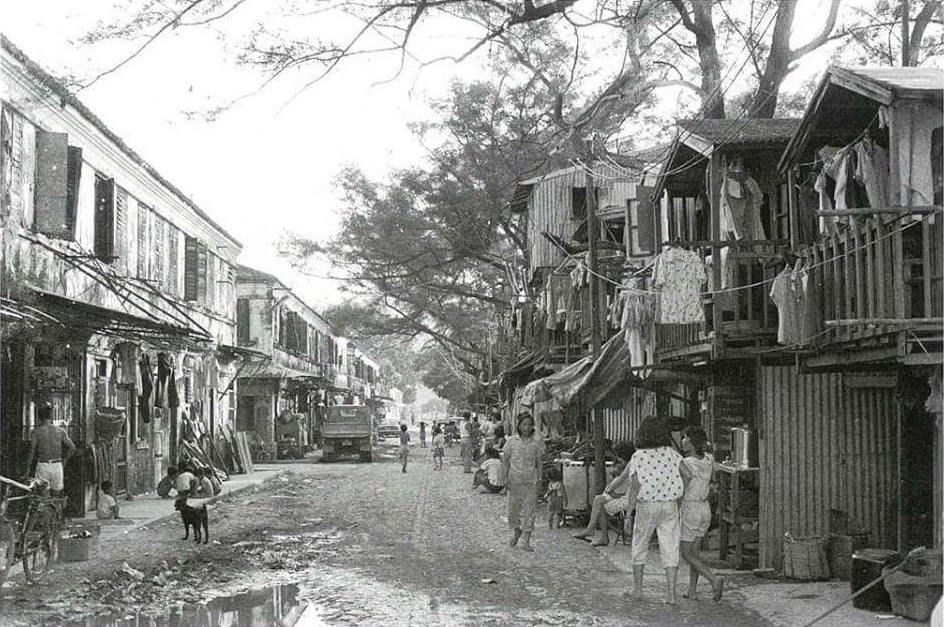

上世紀前半,大量中國難民因內地戰亂與政局混亂逃至港澳。這些難民多自建木屋,棲身於現今台山、筷子基、黑沙環和新口岸等新填海地。最早一個有規劃的平民房屋區源於1928年一場發生在台山木屋區的大火。其時澳葡總督巴波沙與仁慈堂等本地慈善團體立即組成委員會商討災民安置,更在1931年於同區建成400多間兩層式救濟房屋,即台山「巴波沙坊」。

新書利用中葡文官方檔案、過去研究與報章報導,還原與梳理自巴波沙坊後陸續落成的幾個平民坊區緣起。它們是1936年於筷子基填海建成,以葡國1926年「五.二八政變」為名的「五二八坊」;1950年代兩次大火後建成的青洲坊;1960到70年代幾棟台山區平民大廈(羅必信夫人大廈、嘉翠麗夫人大廈等);至於離島區,則有在1950至60年代間分幾次於氹仔和路環建成的坊區等。

不少趣味歷史亦夾在這些坊區的建成過程中。例如「台山」該區的名稱由來,便起自1925年一次造成多人傷亡的爆竹廠爆炸。該廠名為「台山電光爆竹廠」,因傷情慘重,「台山」一名便自此烙印該區。又例如新書記錄的一次「巴波沙坊」欠租事件,該坊作為首個平民坊區,由澳葡政府與仁慈堂合建並交由後者管理,卻因管理與法規不善出現多戶欠租的情況。經調查發現是收租的監務員中飽私囊。此事亦間接促使官方進一步完善平民坊區的法規管治。

更多的趣味內容留待讀者發掘,接下來說說筆者和兩位作者在Podcast討論的延伸議題。

殖民管治與123事件

如果要總結澳葡政府在平民房屋上的管治風格,可以用書中所說:「在『社會房屋』發展的黎明階段,澳門政府並未有一個統一的概念和類別去管理這些房屋,而是因應當刻的理解而去命令相對應的部門團體,以符合當時情況的作法管理這房屋。」

上文提到巴波沙坊欠租事件便是這種風格的縮影。早期的平民房屋,實際就是從臨時性的救濟房屋轉變而成,澳葡政府再於一次次的應急事件與天災人禍中,完善相關法律法規。這一制度化過程從1930年到1980年公屋市場化,橫跨半個世紀,當中亦涉及「繁榮澳門計劃」(plano de fomento)等澳葡時代大型基建計劃。

以上過程讓筆者產生疑問:我們應如何評價澳葡政府的管治能力?

主流觀點認為,殖民時代澳葡政府管治能力相當有限,對建設澳門亦無甚興趣,只為榨取殖民地資源並需依靠華人社團實行間接管治,這一弱政府形象在與鄰埠強勢的港英政府相比,並因為回歸晚期的貪腐案件與治安惡化,被進一步強化。簡單來說,「庸碌」是當今不少人對澳葡政府的認知。

然而,我們在平民房屋發展上似乎看到一個積極回應社會弱勢需求,曾想要大展拳腳的殖民政府。如何理解這種矛盾形象?

作者之一Alex 認為,現階段很難對澳門殖民管治蓋棺定論,「太多(歷史上)的坑仍待填上。」例如上世紀中期澳葡政府的「繁榮澳門計劃」對澳門發展如此重要,相關研究卻仍不足。但他提醒一點,葡國勢力既是最早來到遠東的歐洲國家,也是最後一個離開(1999年),單是這點便不能忽視其能力。

另一作者Caspar則認為,澳葡政府在整個殖民時代均處弱勢,客觀條件本就讓其必須與多方協調與妥協。雖然仍會出現不符現實的政策(如1950年代曾要求全面清拆青洲木屋),但在動盪與戰亂不斷的時代,澳葡政府確實盡力滿足平民與難民的最低生存要求。他直言,「至少在平民房屋上,澳葡政府絕非不作為。」

但無論如何,澳葡政府對公屋的雄心壯志在1966年「一二.三事件」後被打斷,直接與間接影響至少有幾方面:首先,因為左派動亂造成的短暫管治失能,曾被限制的木屋出現無序擴張情況;其次,亦因為事件後左派勢力抬頭且澳葡政府被進一步弱化,原來自天主教等西方援助大大減少,迫使澳葡政府放棄官方主導的房屋政策,加快引入本地發展商和賭場資本等外部資源,加速公屋市場化進展。

更多的問題、更多的趣味

《澳門平民房屋》是筆者近年看到最有趣的本土史研究之一,本文只是簡要記述一些筆者認為有意思的地方,但更多疑問亦隨書而起。如書中提到曾深度參與公屋建設的「美國天主教福利會」,為何出現又如何離開?又為何大量工會與社團在1950年代後突然加入公屋倡議與建設?(這些在Podcast都有更多討論。)

不同人閱讀此書也必能找到各自共鳴之處。有些人可能因為知道自己住的地區名稱由來而會心一笑;其他人則在讀到兒時曾住的坊區歷史時泛起段段回憶。這些都是閱讀遠在天邊的大國歷史與宏大敘事無法給予的——本土史的珍貴之處。

再次向大家推薦新書《澳門平民房屋》,也期待大家一起入坑!

#文章篇數:2️⃣4️⃣8️⃣

👉 成為免費爐友,郵件收取最新文章

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐