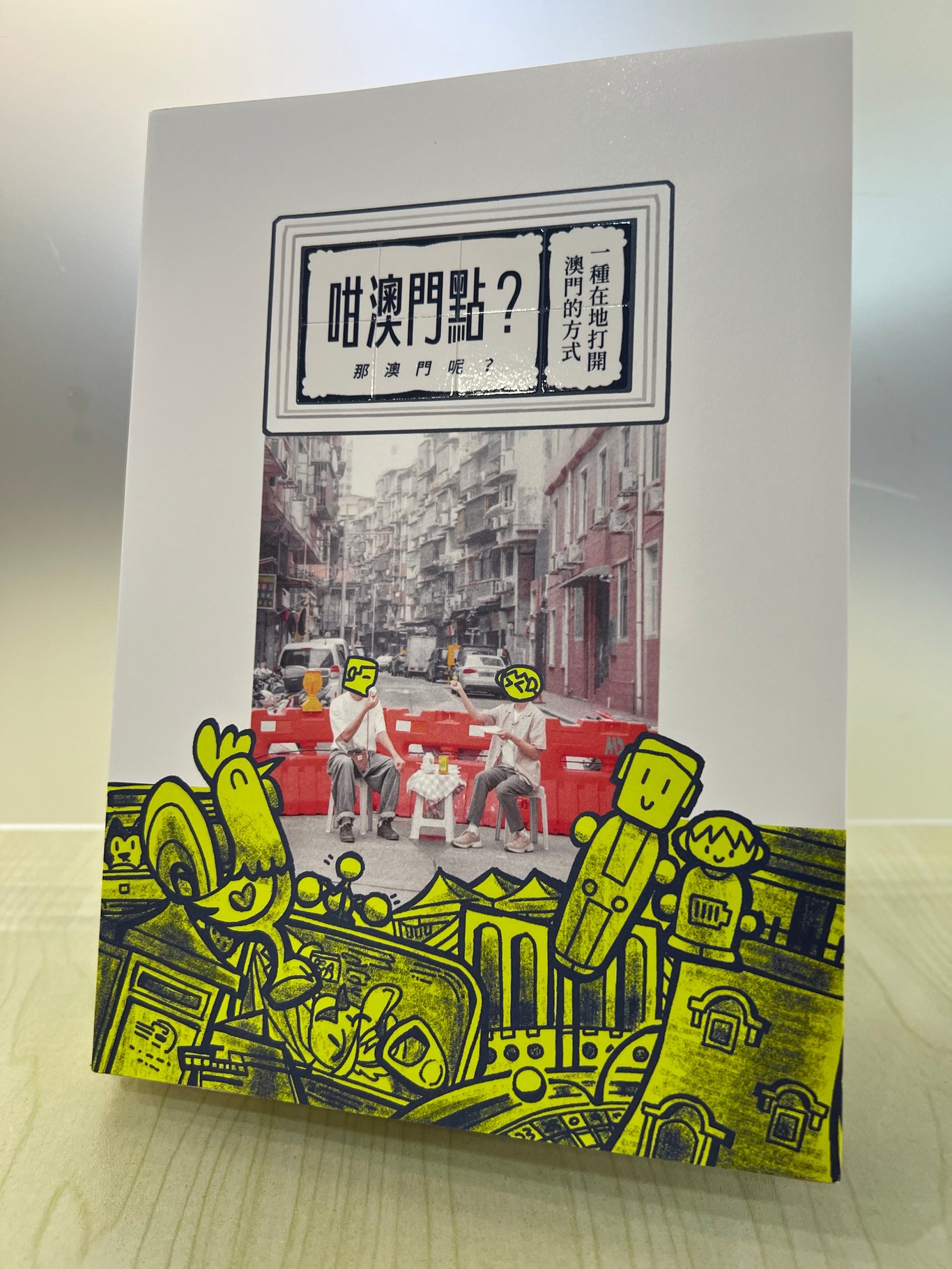

澳門是甚麼?

讀者諸君覺得澳門有沒有變得更可愛可親?抑或跟以前一樣“咁Q悶”?

向上社交

澳門街識人好過識字,人家這麼善於溝通,相信很快就會邁向成功。

[明報轉載] 澳門的「中葡交匯」敘事,值得深思——訪《邊緣主權:澳門與中國性問題》作者及譯者

前言:本文獲《明報》授權轉載,很高興能幫忙拙合此次對話。為方便閱讀,排版略作修改。 (原文連結) 【明報文章】澳門其中一個最具代表性的印象,相信便是「中葡交匯」的敘事。這種敘事詮釋了葡萄牙人來澳的歷史,把澳門視作中國及葡萄牙兩個族群交流共處之地,從而創造出一種難以比擬的獨特文化及氛圍。除了影響外界如何理解澳門外,它亦影響…

不捨不棄

讓人人都可以平安富貴才是最大的勝利。

19歲少年橫跨歐亞歷險記——讀《大明最後的使臣》

作者:澳門老貓(歷史研究者) 說起旅行,如果是4、5日內的行程,澳門人或許想到臺灣、日本,或者上海和武漢等內地城市;如果是週六日或即日來回,便是近年十分流行的澳車北上或過海去香港;一家大細遇上寒暑長假,則可以去歐洲多國遊(雖然老貓未去過......)。 若說在1650年,有一個19歲中國人和一個38歲波蘭人從澳門出發,踏上一趟來回幾乎8年…

探索程一鳴(四):澳門14K老祖宗?

作者:恆(前澳門學16號成員) 題外話:最近希望認真研究1949年後國民黨在澳門情報活動,如讀者有相關資料,極歡迎與16號聯繫。 這系列來到第四篇,終於要談談現時新發掘檔案中關於程一鳴的故事,抱歉時隔數月才誕生新一篇,實在因為要找到一點關於程一鳴的線索,極度困難。 另外文先聲明,本系列雖然太多都是「看檔說故事」,但性質絕非嚴謹…

老司機自白

在澳門開車多年,越來越感到鬱悶

進擊的船廠:互動篇

這是一個半虛構的「選擇冒險」卡牌遊戲,背景是玩家在路環荔枝碗船廠進行田野調查的故事。

。丁酉 中秋。「澳門」(D 02)

寫於 2017 年中秋,久違的家庭旅行。

。丁酉 中秋。「澳門」(D 01)

寫於 2017 年中秋,久違的家庭旅行。

。丁酉 中秋。「澳門」(D 03)

寫於 2017 年中秋,久違的家庭旅行。

在公園裏

提醒自己生活的步伐其實不必那麼急促和緊張。

澳門性產業研究:十年網上召妓論壇分析

作者:Jasper (澳門學16號作者之一) 從過去知名的葡京「金魚缸」女郎,到現在各大賭場內的所謂「去去妹」,「黃色產業」一直是澳門地下經濟的主角之一。有研究曾指出,澳門人對賣淫的態度是矛盾的,一方面擔心其帶來各重社會問題,另一方面又認同是澳門社會長期存在的部份,難以被根除。 葡京金魚缸又篇「沙圈」,其產業鏈在2015年被警方搗破,其模式最早…

澳門走水的技藝:關於走私水貨的學術研究

作者:Jasper(澳門學16號作者之一) 澳門「走水」,全稱走私水貨,是一種依靠從澳門購入商品,到中國內地轉賣以賺取差價的地下經濟。水貨客多為澳門工作的內地員工或本地長者,但在疫情期間因澳門百業蕭條,更曾出現「全民走水」盛況。 據學者統計,2021年被海關扣查的貨物總值約2800萬澳門元,到2022年疫情間則激增至9900萬澳門元,考量這只是走水失敗…

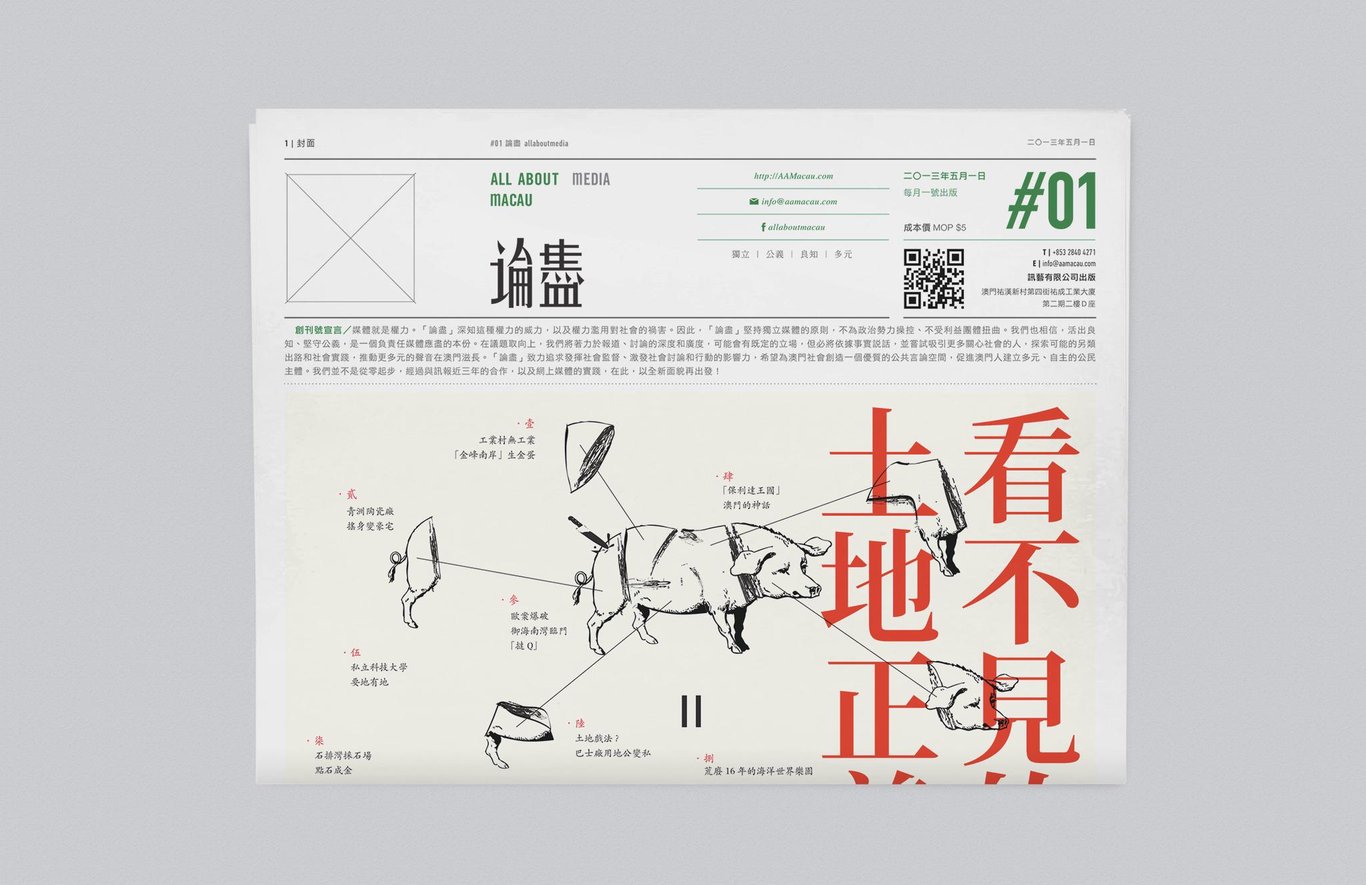

獨立營運 15 年 澳門《論盡》媒體將停辦:面對日漸增加壓力及風險

懇請讀者繼續以行動守護公民社會,促進澳門多元價值和自主言論,為重要議題發聲。

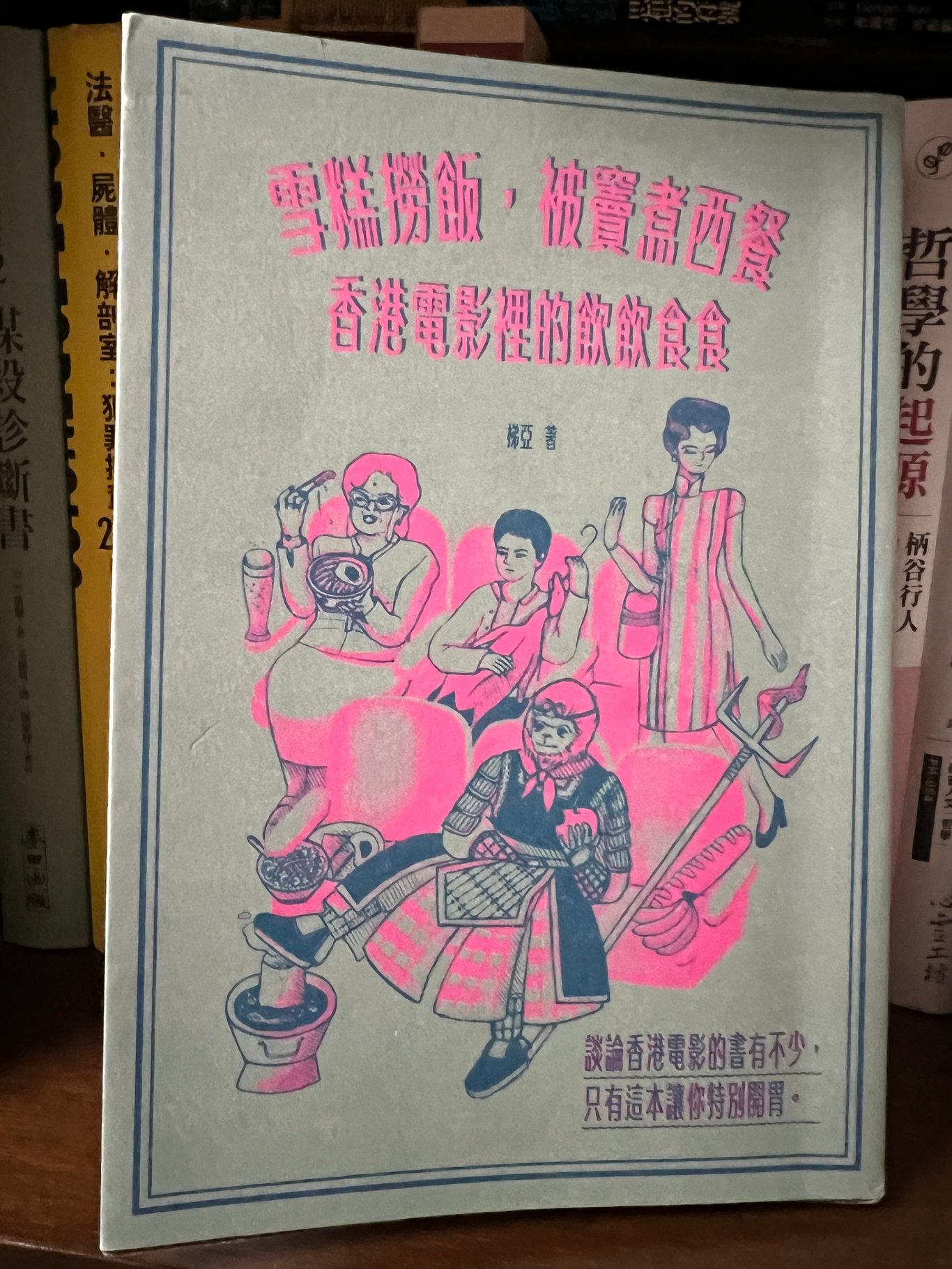

影迷寶書

這本書表面是談光影世界的飲食,其實是以巧妙的角度紀錄幾十年來港澳社會的經濟、文化、家庭、職場的種種變遷,作者在五百多部作品的觀影筆記中精挑細選,分門別類,寫出一系列精彩紛呈的短文。

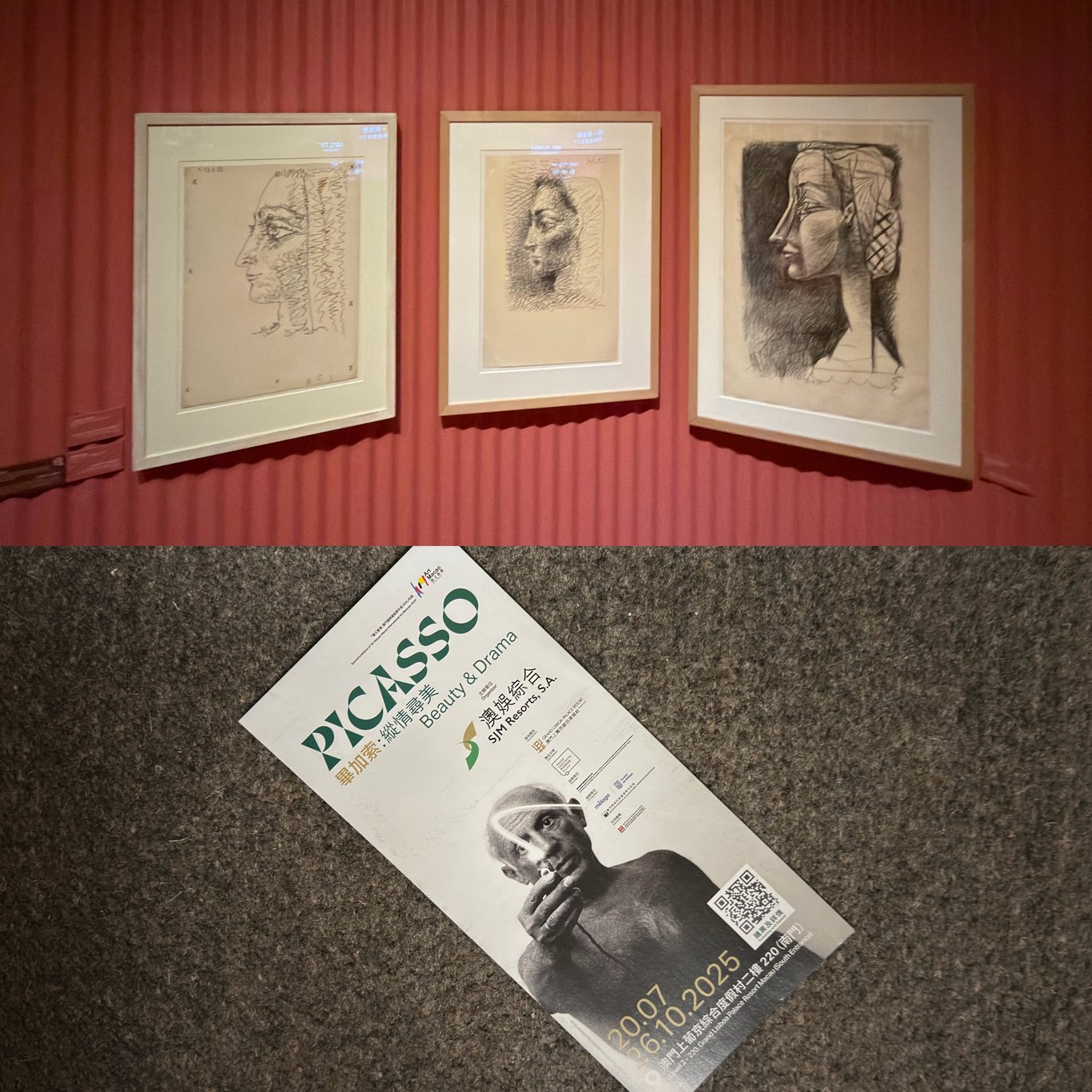

展覽 - Picasso: Beauty and Drama - 畢加索:縱情尋美

看到不一樣的畢加索畫作,縱使展期還剩一個禮拜都要向大家推介。

兩個殖民地的距離:香港與澳門,從人情到制度的分岔路

香港,是帝國的作品;澳門,是歷史的遺留。當殖民結束,澳門只需換旗,香港卻必須重新尋找身份。

寂寞的狂歡

某日,部門接待一班遠道而來的貴賓,晚宴結束之後,女上司還嚷著要大伙兒去唱歌和飲酒。他本來打算及早離開,同事紛紛溫馨提示:“阿姐不喜歡有人早退。”

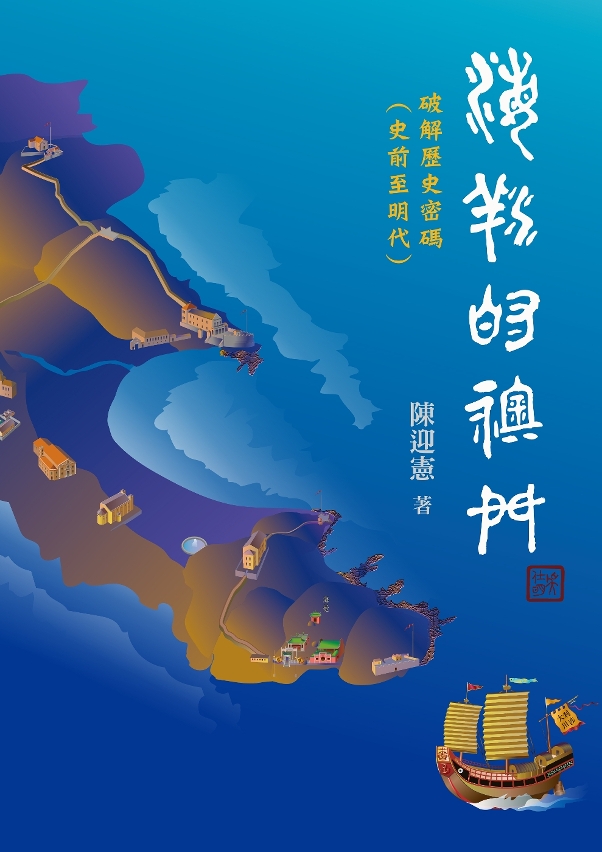

澳門開埠記——讀《海洋的澳門》

作者:澳門老貓(歷史研究者) 由於本土歷史教育的長期缺位(近年已有一定改善),大多數人對澳門歷史知之甚少,最多只有“澳門在明朝被葡萄牙人佔領”、“澳門有四百年中西文化交融”的模糊認識;另外關於澳門一名的由來(當中的“Macau”來自粵語粗口諧音一說在民間流傳甚廣)、葡人何時來澳定居,坊間乃至學界說法甚多。 關於澳門歷史,似乎有種種謎…