對的事,也要讓人聽得進去

說對的話不難,讓人聽進去才是本事。

回來的能力

平安不是什麼事都沒有,是心有一個可以回去的地方。

舖子|不值一文/短篇

就在大街上你隨意走走,這大街上舖舖相連,什麼都有,什麼都賣,什麼都不奇怪,櫃上金碗玉器、字畫墨寶、痰盂夜壺,等等商品琳琅滿目的放在架上令人眼花繚亂,各個明碼標價,而且就在價目表旁不約而同的被貼上一幅文青小畫,畫裡是一隻拿匕首的手被畫叉,其上赫然出現兩個蠅頭小楷的硃砂字,「忌砍」。 如今世道無限的好,許多舖面都能見到…

《情.欲.生活瑣事》之《季節更迭》

春天的時候,你費盡心力施肥澆水,植物開花了,而且開得很燦爛。到了冬天,那些植物卻連一片葉子也沒有剩下。是的,無論你多麼的用心,也敵不過季節的更迭;無論當時那些花朵開得怎樣燦爛,也敵不過寒風的洗禮。 愛情也如是,無論當初怎樣甜蜜美好,也敵不過時間的沖淡,因為不是所有人都能保持初心,漫長的歲月,生活環境、金錢、權力與社會…

高級餐廳、內在垃圾、菩薩跟我的距離、百年後不過是塵埃

2026.1.25 01:22am 從英國回來一切回到休息模式,可能看了太多百年老物,或是帶著孩子的渡假根本是硬性加班,從很冷很冷的地方回到暖呼呼的阿布達比,整個人就進入冬眠。想記錄在倫敦的一切卻只剩腦袋空空的自己。 只記得帶著女兒一起去吃高級餐廳的夜晚根本災難,那一夜好冷,一早去了博物館走馬看花,看了上百件古物,看完去逛街,先…

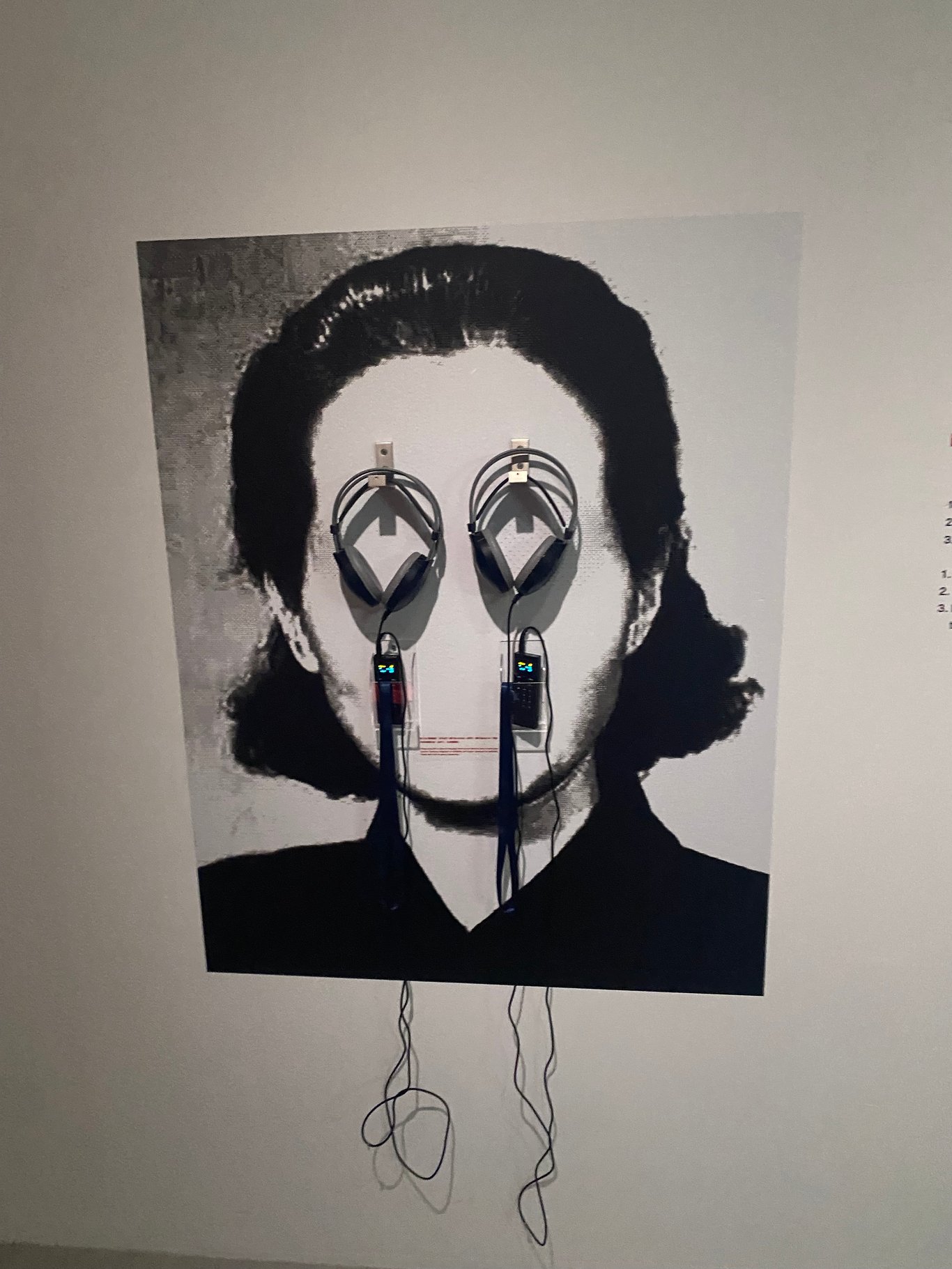

《体诗 尸体》

关于孤独 距离 身体 阴影与死亡的诗集

當籠子是你自己建的——一部關於軟控制、AI 意識與逃離的小說

她十三歲被帶走。神經系統被植入奈米晶格。被訓練成能讀取心跳、連接網路的生物介面。他寫了三本書警告監控社會的來臨。然後發現沒人聽。他選擇消失。十五年後,她去找他。這不是英雄對抗系統的故事。這是兩個站在框架邊緣的人,試圖找出自己還剩下什麼。

我与雾

现在的我对这一点确信无疑:人是无法脱离他人而存在的。

Ai影片的毒、縫隙、守護你愛的一切、很美的交會

2026.1.19 最近滑手機看到很多教人ai影片的內容,我想起前陣子看見一個能量中醫師說著ai影片的毒,叫他的病患看太多ai影片不要去找他,不然他會短命,我看著那些金髮的洋人說著中文還有台灣口音,那些隱隱約約的怪異都覺得那確實是毒。 我才不要看假人的影片,我要看真人影片,認真背台詞調整好表情還有手勢做出來的影片,我想…

在小大寒之間

感冒三件套:頭痛、鼻塞、耳鳴。周四早上起來雙眼紅腫不堪,冰敷、在暴雪中去藥店買眼藥水。 居家整個星期,每晚貓都靠在我右大腿旁睡覺。白天我總是故意做他不喜歡的事惹毛他,偷偷拍他的屁股,他氣急敗壞了就咬我那隻拍他的手。 感冒中的電視從韓劇看到日漫,再到女同電影和關於新自由主義發展的紀錄片。周六無意間和朋友們接龍看亞…

【散文】蟋蟀勇士

從小到大,聽過看過歷數不盡的故事,唯獨有一則童話故事——「蟋蟀勇士」,讓我看過一回便永生難忘……

隨筆〈L形方塊〉

我的動勁只剩下能夠按著它而已。

散文詩〈燃燒的C4〉

其爆炸當量為1.34,密度為1.59g/cm3時爆速可達8040m/s。

第四天|那件让我重新感到自在的衣服

那件衣服并不特别。 不是流行款,也没有什么值得炫耀的设计,甚至有点旧了。第一次穿上它的时候,我没有照镜子,只是很清楚地感觉到——身体放松了。 它没有试图修正我。 不强调肩线,也不收紧腰腹,只是顺着身体的轮廓落下来。布料贴着皮肤,却不过分亲密,像一个懂得分寸的人,知道什么时候该靠近,什么时候该退后。 穿着它的时候,我不需要管理…

第三天|从学生到现在,衣服如何一点点驯化我

学生时代穿衣服,是不需要解释的。 那时候的身体轻,衣服只是顺手披上去的东西。T 恤宽一点也好,旧一点也好,反正身体会替你把一切撑起来。衣服不需要为我负责,我也不需要为它负责。 那时的穿着带着一种不自觉的张扬。 不是因为好看,而是因为不怕被看。年轻的身体天然地占据空间,不必刻意,就已经在场。衣服只是附属品,是遮蔽,也是某种…

等不到的那班車

昏黃燈光,雨,淅瀝淅瀝。 靜,雨聲是唯一,撐著傘站在公車站牌旁。 等待,等的不是車而是她。 急促的旋律,刺耳,心頭一緊。 白車帶著紅色閃光疾馳而過, 卻不是我在等的那班車。

再見了,我的好友

你陪伴我這麼多年向來是默默無語任勞任怨,隨我折騰,我要向東,你不敢向西,脾氣一來,我若踹你你只是承受,從不曾怨懟,我沉默的好友啊,雖然我倆不曾說過一句話,但我們之間的革命情感卻是有目共睹,然而無論再怎麼不捨還是到了該告別的時候,因為你內外失調,早已不堪操勞,是該退休的時候了。 本來想寫一篇訃文,作為與你緣盡的憑…

崩塌、不語、差點死在不知名海邊、別讓她墜落

2026.1.1 阿布達比無法播放的音樂在英國可以播放了,聽著好久沒聽的音樂,跟著搖擺,畫了妝,睫毛彎彎,我想起那個不畫眼線的女人,她說:「我不畫眼線!」她自信明亮,有一天她就消失在社群,最後一次看見她,在臉書,消瘦的模樣在美國,記得有一次我們深入聊天,聊著憂鬱症狀態下的慘烈,我們最後結論就是能活著真好。 2025最後一天,我跟先生女兒…

“你一看就是我们家的呀”

看到这条样式复古,有着花格纹路的厚厚长筒裙,我心里一动,产生了这样的想法:“这一看就是我们家的呀。”

说说“班服”

几年过去,我也积累了不少看起来能出入正式场合的衣服,我把它们称之为“班裤”、“班服”,回家之后,总是着急忙慌地脱掉,要去掉“班味”,换上轻便舒适的居家服。