一切都是政治

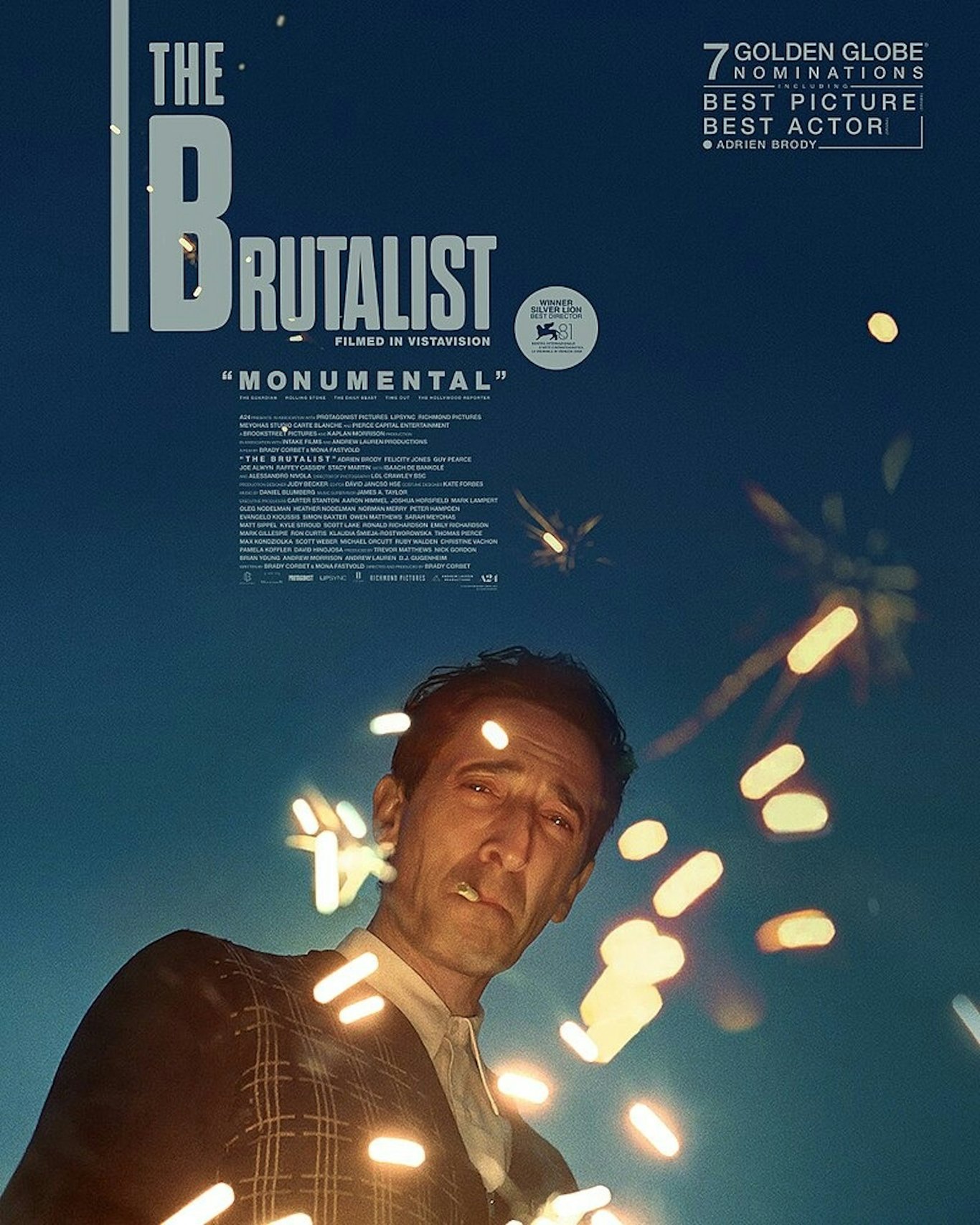

《粗獷派建築師》(The Brutalist)並不粗獷,片長超過三小時,模仿人物傳記,描寫主角逃難到美國的遭遇和心路歷程,拍得很細膩。

片名所說的粗獷,是指本來是知名建築師的男主角一生堅持的創作理念,他在二戰期間在歐洲的集中營受盡苦難,苦苦掙扎到美國重新開始,企圖站穩陣腳之後再接家人在這片新天地開展“美國夢”。

人離鄉賤,由語言文化到生活習慣都要逐項妥協,過程當然不會順利,影片的核心就是說他的才華被大資本家賞識,還重金禮聘設計一座社區會堂,於是他的建築理念就要面臨各種各樣的挑戰。我喜歡電影中關於“美學”的爭論,其實雙方都可以既主觀又霸道,然後歸根到底那些爭拗都未必與美學有關,看著看著自會明白一切都是政治。

放在十年八年之前,我相信大多數觀眾都會傾向同情受盡苦難,來自集中營的男主角,他一臉悲慘,身懷絕技,還有自己對於藝術的堅持,還是受苦受難的猶太人,你不相信他,還可相信誰呢?但是今時今日的國際新聞已讓我們看到猶太人難纏和趕盡殺絕的一面,再遇到這種電影題材時,我們很自然就會想一想那名資本家及其一眾家臣的處境,明明是自己出錢出力幫助這名建築師建立名聲,為何要容許他近乎失控的追求完美,明明是請他建立一座彰顯家族成就的會堂,怎麼他會利用各種技巧展現自己個人的想法,這不是喧賓奪主還是什麼?

看到最後,我甚至覺得男主角從一開始已經不懷好意,他念念不忘的只是自己的苦難,立心把所有複雜情感注入作品之中,從來沒有理會客人想要的是什麼。至於那名資本家,他財大氣粗卻附庸風雅,既想揚名立萬又要斤斤計較,當然也不是什麼好東西。所以這類關於新移民與本地財主之間的恩恩怨怨,從來都可以各執一詞,各有道理,唯一能遵循的法則就是“誰大誰惡誰正確”。

這電影雖然很長,但拍得很好看,能吸引觀眾關心主角的命運,Adrien Brody憑此作再奪奧斯卡影帝也是實至名歸,他那種招牌式的苦口苦臉的確獨步天下,一見到他已經覺得他很慘。不過隨著現實之中的猶太人惡得那麼厲害,扮演受害者的可信度已越來越低,如果這位老兄再不改變戲路,恐怕未必有機會三度問鼎。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!