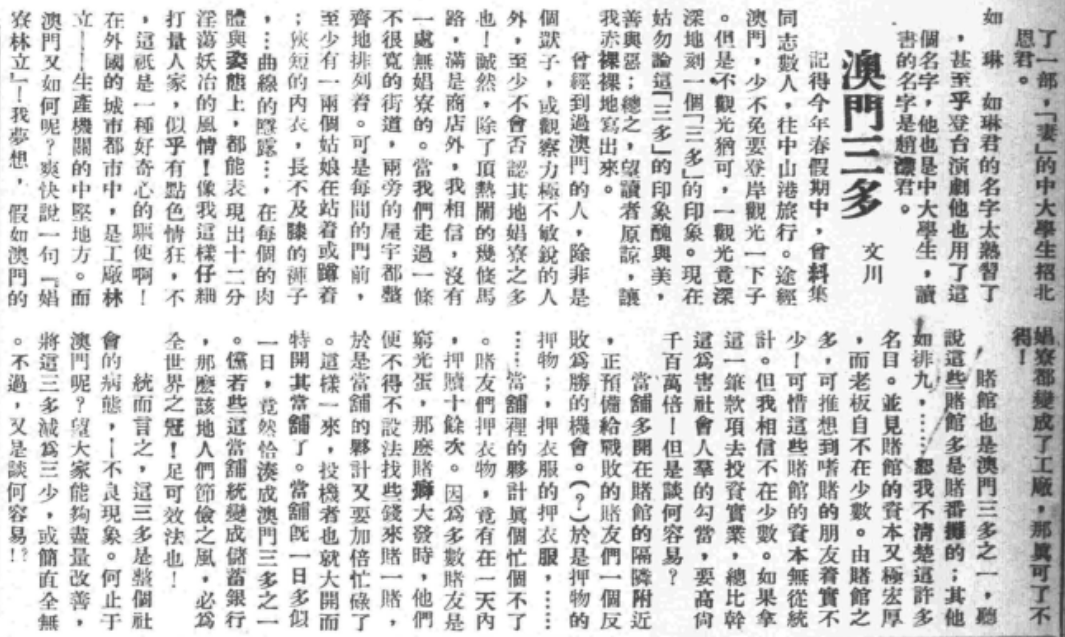

賭城是怎樣建成的——讀《民國澳門博彩史》

作者:澳門老貓(歷史研究者)

儘管「經濟適度多元化」已成為近年澳門官民的共識,但無人否認博彩業依舊是澳門重要經濟支柱,然而最近消息卻好壞參半:先是11間衛星場宣告將於本年底結束營業,引起社會擔心周邊商戶未來經營情況;後有政府公佈6月賭收達210億,全年賭收有望達到2400億。一喜一憂的兩個消息,反映澳門經濟前景仍不明朗。閱讀趙利峰於2018年出版的《民國澳門博彩史》,回看近百年前澳門博彩業發展歷程,對照當代面臨的困境,頗為有趣。

博彩業的高低起伏

過去學界描述民國時期澳門歷史,大多以政治衝突事件為敘述框架,如1922年捷成事件、1926年省港大罷工、抗日戰爭等串聯澳門政治、社會發展;最終寫成以殖民與革命、壓迫與反抗等話語為基調的粵澳關係史、中葡關係史。然而作者在前言開宗明義地指出:「博彩業是澳門的經濟基礎,也是理解認識澳門歷史發展的一個核心問題。從某種程度上來說,民國時期的澳門史就是一部澳門博彩業的發展史,不瞭解博彩史就無法準確認識和理解澳門史」。

晚清以來,廣東賭風之盛,曾被時人稱為「全國之最」。1909年,廣東政府在民間壓力下開始禁賭;廣東一禁,賭客便紛紛轉移到澳門繼續搏殺,使禁賭政策大打折扣,成為民國時期粵澳長期矛盾。然而博彩業利益對兩地而言是個「零和遊戲」,只能由一方獨食而無法雨露均沾;廣東政府曾一度依賴博彩業為主要稅收,澳葡政府更是長期以博彩業為重要經濟支柱。面對龐大賭收利益,澳門禁賭問題便成為兩地政府矛盾所在,雙方各不相讓。

在此期間,廣東政府的賭博禁弛與否,成為影響澳門博彩業發展的關鍵因素。如1912年8月陳烱明、龍濟光強烈推行廣東禁賭政策,明令有違者「即行槍斃」「格殺勿論」,但後來為了支付軍費和賑災而只好弛禁,嚴重打擊澳門。澳門賭商盧廉若(盧九長子)為了保住生意,先是暗中在廣東發動輿論阻止弛禁;後來發現廣東堅持開放彩票賭博,便立即轉為開辦廣利公司參與承充(即現在的競投賭牌),以幕後身份分一杯羮。大家所熟悉的高可寧,便是在1917年以與人成立「十友堂」公司,首次涉足番攤承充;可惜後來因廣東開賭,「十友堂」不到半年便「損手爛腳」,可見粵澳博彩業的競爭關係。

此後1920年代間,澳門博彩業時好時壞。30年代初,廣東一度有禁賭趨勢,與此同時源源公司投得番攤承充權後,大肆擴充,使澳門成為省港馳名的賭城。

後來綽號「南天王」的陳濟棠主政廣東,並提出「繁榮深圳計劃」大開黃賭毒,吸引大批省港遊客到訪,使深圳幾乎成為「澳門第二」,澳門博彩業再次遭到打擊。到了1936年7月,南京政府重新控制廣東政權,並以「新生活運動名義」嚴厲打擊煙(鴉片)賭,深圳賭場於是遭到查封,此前備受打壓的澳門博彩業迎來發展機遇。傅德蔭和高可寧乘勢合組泰興公司,承充澳門番攤生意,並大肆擴充賭場,成為一代賭王。

隨後抗戰爆發,華南地區大批難民移居澳門;但同時上至達官貴人,下至走販卒夫都入賭場搏殺,賭場的繁華和難民營的貧窮形成澳門社會巨大反差。1941年末香港淪陷後,澳門人口激增、大量資金流入,經濟一度繁榮,甚至被視為「黃金時代」。1942年12月,傅德蔭和高可寧以民國時期最高的競投價250萬元,再次投得番攤承充權,可見亂世中澳門賭業之興旺。

博彩業的承充制度與經營模式變化

除了描述澳門博彩業發展的高潮低谷,作者亦深入分析博彩承充專營制度的變化,以及賭商為了應對內地博彩業競爭的種種升級轉型。某程度上,當代澳門博彩業的運作邏輯,早已在民國時期奠定了基礎。

又如1932年深圳賭場嚴重打擊澳門經濟,迫使當年承充全澳番攤生意源源公司中途退辦。澳葡政府為渡過難關,於是改為分發10個以賭館規模等級劃分3等、為期1年的賭牌,以吸引賭商承充,情況有如今天六大博企各持賭牌的模式。為了增加收入,賭商和澳葡政府亦與時並進,先後引入諸如賽馬、賽狗、撲克牌、輪盤等西式博彩,前者既能牟利,後者亦藉推動博彩業升級而增加賭收。

引入新遊戲之餘,各賭商亦努力轉型,把賭場從單純賭博地,變成提供吃喝玩樂一條龍服務的高級娛樂場所。1930年代初,源源公司為對抗內地同行競爭,在中央酒店設立一等番攤館「濠興」之餘,更把中央酒店打造成裝潢華麗、省港聞名的「銷金窩」:酒店樓高6層,包含升降機、空調(在當年可謂一大賣點)、賭場、中西餐廳、跳舞場、酒吧、粵劇院等設施,成為新馬路遊客必到景點。

後來深圳賭王霍芝庭為染指澳門賭業,同樣在1937年興建9層高的國際酒店,試圖以此投得賭牌,在澳門賭業「插旗」;酒店在1941年3月落成剪綵(連時任澳督戴思樂也有份出席),設有高級粵菜館、夜總會、豪華客房、澳門最高級的美髮室和西餐廳,吸引大量豪客入住。

為了保持中央酒店在澳門的壟斷地位,傅德蔭將中央酒店加建到9層,後來增至11層,要與國際酒店“一較高下”,可惜霍芝庭未投得賭牌便已去世,傅德蔭和高可寧因而繼續雄霸澳門博彩業。上述兩大酒店的經營模式,與現代各大博企興建的大型綜合度假村高度雷同,無型中推動了澳門旅遊業的升級轉型。

為了刺激旅遊,承充賭商亦嘗試舉辦各種大型活動,猶如近年特區政府和博企聯手打造的盛事經濟的「古早版」。如1936年重陽節,有賭商(大概也是傅、高等人)舉辦了「群芳比賽會」:以妓女招待客人數為條件,「應台局數多者為魁首」,顯然用「酒色」吸引遊客順帶賭兩手。同年5月,南華賽狗遊藝有限公司舉辦大型跑狗比賽,並在場內設置遊樂場,裡面有打靶場、套圈、抽獎、露天舞場、溜旱冰場、桌球等遊戲,試圖吸引客人入場賭博。以上種種舉措,類似今天的博企活動「帶動社區經濟」的翻版。當然,當年賭商是為了牟利,今天博企則是應政府要求,兩者出發點不同。

澳門的經濟轉型之路

作者指出,早在1870、80年代,澳門已被外國人普遍視為「東方蒙地卡羅」(就筆者所見,內地流行相關稱呼則始於1920年代)。兩地在地理環境(土地狹小)、經濟結構(博彩為主)上頗為相似,但細究之下澳門博彩業比起蒙地卡羅相差甚遠。直到民國初年,澳門的中式番攤館寒酸之餘只有賭博一種娛樂;反觀蒙地卡羅的賭場像皇宮般華麗,且能提供各種吃喝玩樂服務,「兩相對照, 一個猶如蓬頭垢面的鄉野凡夫, 而另一個則是雍容華貴的公主」,兩者不在同一層次。

清末以來,澳門博彩業屢次受到衝擊,深受外圍經濟因素影響,澳葡政府因此探索澳門經濟新出路;而把傳統的博彩業,轉型為先進的旅遊娛樂業,便是方向之一。

從1920年代中葉起,澳葡政府先後實施招人承辦大型酒店、興建跑馬場、舉辦商業博覽會、疏通港口而發展航運等措施,似有追上蒙地卡羅的趨勢;前文的中央酒店,便是澳門經濟轉型的產物之一。然而抗日戰爭、國共內戰相繼爆發,打亂了澳門經濟轉型的步伐;澳門仿效蒙特卡羅改造博彩業的腳步,直到1962年初澳娛正式成立而正式確立。博彩業為澳門政府帶來高收入,而此改善城市建設和交通配套。這種獨特的社會發展模式,為澳門往後數十年乃至今天奠定了基礎。

有趣的是,作者經過史料爬梳,發現在此過程中,澳門經濟卻先後出現了不同重要產業,一度取代博彩成為澳葡政府主要收入。有趣的是,這些產業的興起都可以看到賭商的身影。

首先是清末以來澳門一直從事的鴉片轉口貿易。1913年,以高可寧為首的「十友堂」組建了有成公司參與競投鴉片承充,最終以過百萬元成功投得。此後高可寧一直經營澳門的鴉片承充生意,先後多次與人合資投得,其中的生意伙伴包括有「香港鴉片大王」之稱的利希慎。然而之後國際掀起禁煙(鴉片煙)運動,澳葡政府的鴉片專營生意轉為沉寂,鴉片行業因此退居澳門經濟二線,直到1946年遭到完全禁止。

所謂煙賭不分家,賭商憑龐大財力涉足鴉片生意,在當時均屬正行生意,似乎並不奇怪。但他們除此以外還參與不見光的黃金走私,可見是名符其實的「黑白通吃」。抗戰勝利後,大量難民從澳門回到內地,加上處於戰後重建,澳門博彩業再次陷入低潮。由於二戰結束後,葡萄牙沒有參加《布雷頓森林協定》,澳門的黃金進出口不受國際價格影響;加上戰後中國對黃金需求量大增,於是澳門便成為美洲與中國之間的黃金走私集散地,迎來經濟發展的第二春。澳葡政府因黃金進出口稅獲得大量收入。

黃金走私生意的繁榮,便是傅德蔭、高可寧、何賢等華商,與土生葡人精英羅保合作的成果。走私生意涉及大量資金、運輸渠道和本地人脈,盤踞澳門多年的賭王們有能力建立一座賭城,自然有能力建立一座走私城。

以上故事,似乎暗示澳門賭王們的商業網絡、人際關係(作者有提及源源公司其中一位股東范潔朋有內地軍方背景,受命來澳開賭而籌軍餉)比你我想像中要複雜。

#文章篇數:2️⃣5️⃣1️⃣

👉 成為免費爐友,郵件收取最新文章

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐