Vol. 25 半次躍遷:從神話結構到理性啟蒙

在人類文明的長河中,從來沒有一場變革是憑空而來。思想的巨輪,往往在看似穩固的結構中,悄然滑動,卻又足以改寫一個時代的走向。我們將這段從「神話秩序」走向「理性啟蒙」的歷程,定義為「半次躍遷」。這不是轟然巨變的革命,而是在舊世界堅不可摧的秩序中,小心翼翼地鑿開一道道裂縫,讓新的光線得以透入,讓被壓抑的個體意志,得以重新呼吸。

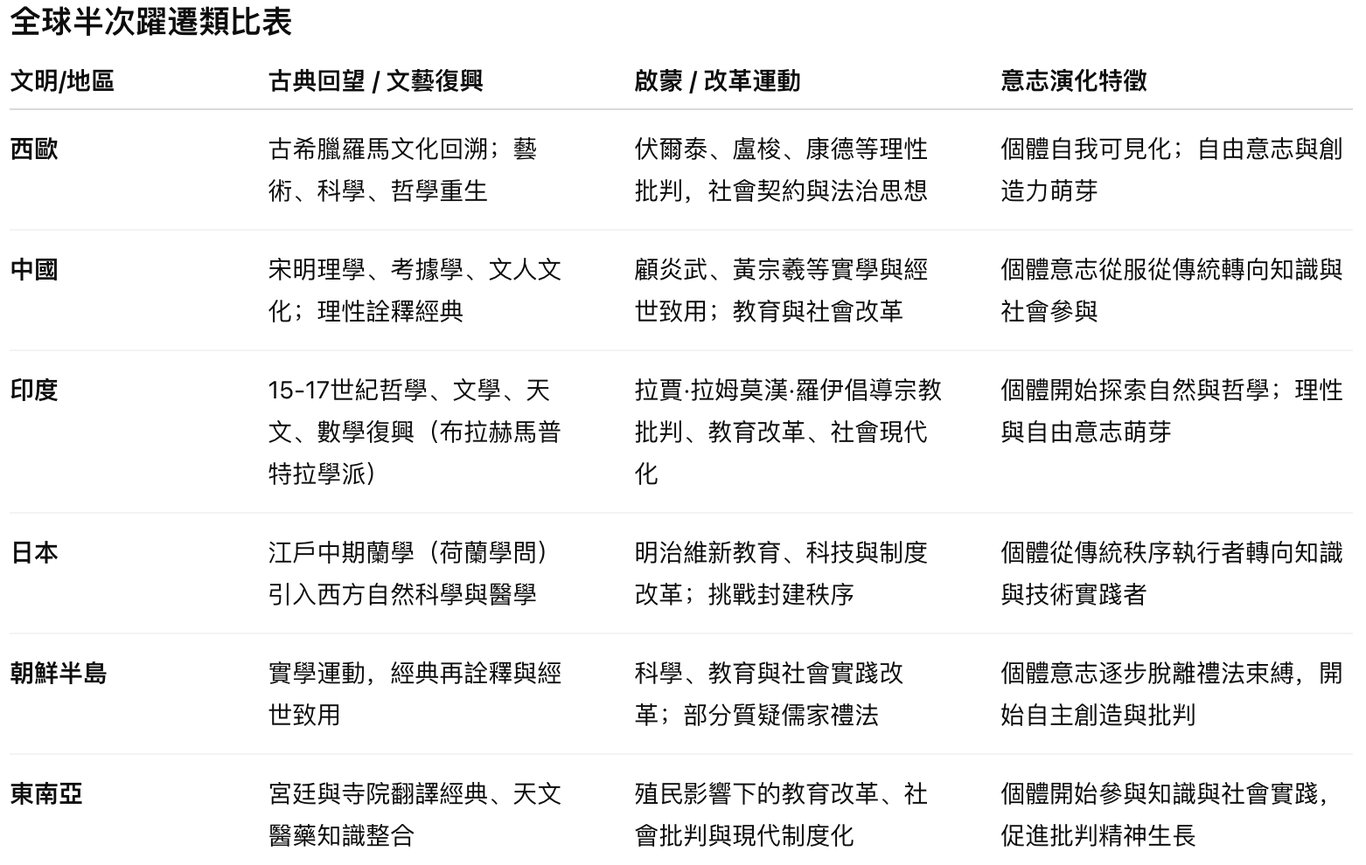

這場變革,在表面上呈現為西方文藝復興和啟蒙運動,但其內核,實則是一場全球性的、同步的意識轉向,雖然步調與形式各異,卻共同指向一個核心:人類集體意識開始系統性地審視與挑戰,那些曾經定義一切的宏大意義。

神權秩序的極限:當安全感在全球範圍內變成束縛

曾幾何時,無論是東方還是西方,人類的集體意志都曾安穩地棲息在由神話、宗教或帝王所構建的宏大秩序中。然而,當這種秩序走向極致,原本的「安全感」便轉化為對意志的「限制與壓抑」。

西方:中世紀的沉重帷幕

在西方中世紀的歐洲,基督教會不僅是信仰的中心,更是知識、道德與社會的唯一仲裁者。它為生老病死、苦難與救贖提供了明確的解釋,將每個個體穩穩安放在浩瀚的宇宙秩序之中,給予了無比的精神安全感。然而,這份安全感在時間的流逝中逐漸變得僵化與沉重。繁複的教義、對異端的嚴苛懲罰、以及無所不在的宗教權威,像一張密不透風的網,將個體自由緊緊束縛,壓抑了與生俱來的創造力與反思能力。曾經的精神港灣,在過度規訓下,變成了無形的牢籠。

亞洲:制度化的束縛與裂縫

目光轉向亞洲,無論是印度教、佛教的制度化結構,還是伊斯蘭的法統與教義,抑或是儒家倫理、道家思想與日本神道教的傳統,它們都曾為各自的文明提供了無比深厚的倫理規範與社會秩序。然而,當這些精神體系走向過度制度化或教義壟斷時,也同樣限制了個體意志的自由表達與創造性流動。宗法制的森嚴、科舉制度的僵化、宗教戒律的絕對性,都在不同的維度上,為個體意志劃下了不可逾越的界線。

當我們回望這段歷史時,會發現它的核心時是清晰而沉重的:當任何一種秩序,無論其初衷多麼美好,在全球範圍內走向過度,它便會不可避免地在集體意志中形成難以忽視的「裂縫」。正是這些裂縫,悄然孕育了「半次躍遷」的可能性,預示著一次更深層次的意識轉向即將到來。

「半次躍遷」的概念:舊框中的光線與萌芽

「半次躍遷」並非一個突如其來的斷裂,而是一次漸進而深刻的意志演化。它不是推翻一切的革命火焰,也不是全盤繼承舊有的溫順,而是在古老而堅固的框架中,小心翼翼地鑿開一道道裂縫,讓新的視角、新的可能性開始顯現。

其核心特徵在於:

系統性審視舊意義系統: 人類集體意識不再盲目接受那些被視為「不證自明」的教條。批判性的眼光,開始重新檢視那些曾經定義一切的神權與神話,尋找新的意義支點。

開啟自由意志裂縫: 個體意識在被允許的、或許起初很有限的空間內,開始嘗試行使選擇與創造的權利,感受到一種久違的自由呼吸,儘管這自由仍帶著枷鎖的印記。

這次躍遷的意義,更像是一座橋樑,為隨後更宏大的知識民主化、科學革命與現代文明的奠基,預埋了至關重要的思想基礎。它是一種半爆發式的精神裂變,預示著人類文明即將進入一個更加複雜與多元的意識階段。

文藝復興與全球古典回望:意志的回歸與再生

這場全球性半次躍遷的第一聲號角,在西方表現為文藝復興。它不是憑空而來,而是對古希臘羅馬古典文化的「回望與再生」。那些曾被中世紀塵封的藝術、人文與科學瑰寶,被重新挖掘,並注入了全新的生命力。

西方:文藝復興 (約14-16世紀) —— 個體意志的可見性

文藝復興的核心,是將「人」從神聖的陰影下解放出來,重新置於世界的中心。藝術家如達文西、米開朗基羅不再僅僅是教會的僕人,他們以對人體、自然和知識的狂熱探索,展現了個體意志如何重塑文化與知識的可見性。他們的畫筆和鑿刀,不僅僅是再現美,更是對神權秩序絕對性的一種無聲挑戰,孕育了個體意志與創造力的新空間。

而在全球的其他角落,雖然形式不同,卻也出現了對古典智慧的重新審視與個體意志的萌芽:

中國:宋明理學晚期至清初考據學 (約15-18世紀) —— 理性詮釋與批判

宋明理學晚期,與隨後的清初考據學與文人文化,逐漸從空談心性轉向對儒家經典的理性詮釋與社會實踐。顧炎武、黃宗羲等學者不再滿足於官方詮釋,而是通過嚴謹的考證與批判,促進了知識的積累與對現有制度的反思精神,為中國傳統知識體系打開了新的維度。這不僅是對古典的回望,更是中國近代的理性萌芽。

印度:哲學與科學研究的復興 (約15-17世紀) —— 個體探索

在15-17世紀,儘管面臨莫臥兒帝國的統治,印度的哲學、文學、天文與數學研究(如南印度的布拉赫馬普特拉學派)依然活躍。個體學者開始脫離純粹的宗教闡釋,探索自然與哲學的奧秘,展現了獨立思考的萌芽。現代知識開始了萌芽式的不斷積累。

日本:蘭學與知識裂縫 (約17-18世紀) —— 外部知識引入

江戶中期,蘭學(即荷蘭學問)的引入,悄然打破了幕府的鎖國政策對思想的封鎖。西方自然科學、醫學知識的傳播,在傳統儒學與佛教之外,為日本社會創造了重要的知識與思想裂縫,儘管其影響範圍最初有限。這代表著日本揭開近代史序幕之前,已經形成了思想的裂縫。

朝鮮半島:實學運動 (約17-19世紀) — 經典再詮釋

實學運動的興起,強調經世致用。學者們通過對儒家經典的再詮釋,逐步脫離了僅僅服從傳統禮法的角色,開始關注社會現實問題,提出改革建議,體現了批判精神開始被發展發揚。

東南亞:宮廷與寺院學者的知識整合 (約15-19世紀) — 批判萌芽

在各地宮廷與寺院的學者群體中,對經典的翻譯、註釋,以及對天文、醫藥等科學知識的應用,也都在推動著一種批判精神與知識整合的過程,為後來的社會變革埋下了伏筆。

總體而言,這段時期標誌著:個體從單純的秩序執行者,轉向了文化、學術與知識領域的積極參與者。這標誌著一場全球性的意志演化運動,正在東西方的各個角落脈脈湧動。

啟蒙運動與全球啟蒙的迴響:理性作為新支點

文藝復興點燃了個體意志的火種,而隨後的啟蒙運動,則將這火種擴大為照亮社會的熊熊烈焰。其核心是將理性、科學與批判提升為審視一切的全新支點,引導人類集體意識邁向「自由意志」的系統化可見。

西方:啟蒙運動 (約17-18世紀) — 自由與理性的制度化

在歐洲,哲學家如伏爾泰、盧梭、康德,高舉理性旗幟,挑戰宗教對道德與知識的長期壟斷。他們不僅反思神權,更系統性地提出了關於社會契約、政治權利、法治精神、科學方法與教育普及的替代性框架,讓「自由」、「平等」、「博愛」這些理念,從抽象的哲學概念,逐步成為可見、可操作的結構。西方世界規模性的掀起了理性,批判,社會改革運動。

而在全球其他地區,啟蒙的迴響同樣以各自獨特的方式展開:

中國:晚明清末的思想革新 (約17-19世紀) — 理性批判與實學應用

在晚明與清末,雖然未形成與西方平行的「啟蒙運動」,但思想革新從未止步。顧炎武、黃宗羲等批判性思想家,提倡「實學」與「經世致用」,對君主專制提出質疑,推動了理性的批判與實學的應用,在體制內部尋求教育與社會改革的可能,為中華文明的轉型積蓄力量。中國代表性的「實學」和「理性批判」成為世界啟蒙浪潮中不可或缺的一個意志節點。

印度:社會改革與現代化 (約18-19世紀) — 宗教批判

進入18、19世紀,在殖民統治的背景下,拉賈·拉姆莫漢·羅伊等印度知識分子倡導宗教批判、廢除惡習(如寡婦殉葬)、推動教育改革與社會現代化,試圖以理性對傳統進行審視與重塑。印度也在這之後走進了社會改革,現代化進程。

日本:蘭學深化與明治維新 (約18-19世紀) — 制度與科技改革

蘭學的深化為明治維新奠定了思想基礎。日本精英主動學習西方科學、技術、政治制度,推動全面的教育與科技改革,以理性的姿態挑戰傳統的武士階級與封建秩序,最終實現了國家的現代化轉型。日本不僅對制度改革,大力的進行科技引入,以最大化程度對齊了西方的意志節點。

朝鮮半島:實學深化與改革呼聲 (約18-19世紀) — 挑戰禮法壟斷

實學家們更進一步強調科學、教育與社會實踐的改革,部分學者甚至開始質疑儒家禮法的絕對壟斷地位,為朝鮮社會的變革提供了內在動力,傳統的挑戰成為了可能。

東南亞:殖民影響下的知識分子覺醒 (約18-20世紀) — 啟蒙思潮傳播

在西方殖民影響下,本土知識分子開始倡導教育改革、社會批判與現代制度化,學習西方科學與政治理念,試圖為民族獨立與現代國家建設尋找新的路徑。教育在不斷改革,社會在批判中得以進步。

這段時期,集體意識開始系統化地審視舊秩序。「自由」這個概念,從此逐步成為可見、可操作的社會結構,在全球不同文明中以各自的方式萌芽和發展。自由意志在全球範圍內,第一次大規模的實現湧動,從個體意志逐漸向集體意志形成演化。

為第二次躍遷奠基:火種與裂縫的全球意義

文藝復興與啟蒙運動,以及全球範圍內對古典的回望與理性的萌芽,本身並未立即將整個世界改造成一個理想鄉。舊的君主制、殖民統治和宗教力量依然強大,社會矛盾依然尖銳。然而,它們的真正意義在於在全球範圍內,共同創造了無數的「思想裂縫」與「意志火種」。

這次「半次躍遷」不是終點,而是過渡與準備。它像一場漫長的全球性破曉,在舊世界堅固的圍牆上鑿開了一道道裂縫,讓自由意志得以逐步可見化,最終引領人類走向更廣闊的未來。它為第二次文明大躍遷(即從神授秩序到個體理性的覺醒)鋪平了道路,同時它也為以下的意志物質化制度化奠定了基礎:

知識與教育的普及潛力: 這些思想的裂縫,為後來的印刷術與出版革命提供了肥沃的文化土壤,從此知識不再是少數人壟斷的特權,而開始走向大眾。

現代科學制度化: 理性與實證精神的抬頭,為科學研究的制度化與學院化奠定了基礎。

社會教育制度的全球基礎: 對個體價值的重視,推動了世俗教育的發展,為現代公民社會的形成提供了思想與知識準備。

這場全球性的「半次躍遷」,如同一次文明的深度呼吸,它是全人類集體性的一次「回路系統3.0」的大型反身性運動,是對「規訓回路2.0」的集體突破。它為人類集體意志的下一次宏大飛躍,積蓄了最關鍵的力量。它為人類的第二次文明轉型的過渡創造了裂縫,讓自由意志得生長和發展,以迎接它自身真正的物質化制度化的到來。

延展閱讀

在西歐,文藝復興標誌着對古典知識的重新發掘,透過人文主義思想使理性重新獲得價值[1]。緊接着的啟蒙運動,則將理性從少數精英的知識追求,轉化為集體意識的核心,強調批判舊有神權與封建秩序[2]。

在中國,明清之際的考據學強調以實證方法檢驗經典,對抗過度玄學化的理學[3]。這種方法論上的轉向,雖未能像西歐啟蒙那樣形成制度革命,卻在思想層面為「理性化」鋪路。

在印度,羅摩洪·羅伊推動的改革既挑戰傳統宗教習俗,也引入西方理性精神,為印度社會啟蒙提供範例[4]。日本的蘭學則透過翻譯西方醫學與自然科學,引發知識界的理性轉向,並影響到幕末維新的思想準備[5]。朝鮮的實學則呼籲面向現實社會問題,以經世致用的精神替代僵化的朱子學體系[6]。

Footnotes

Paul Oskar Kristeller, Renaissance Thought and Its Sources (Columbia University Press, 1979).

Peter Gay, The Enlightenment: An Interpretation (W. W. Norton, 1996).

Benjamin Elman, From Philosophy to Philology: Intellectual and Social Aspects of Change in Late Imperial China (Harvard University Press, 1984).

Amiya P. Sen, Rammohun Roy: A Critical Biography (Penguin, 2012).

Grant K. Goodman, Japan and the Dutch, 1600–1853 (University of Richmond Press, 1986).

JaHyun Kim Haboush, The Confucian Kingship in Korea: Yŏngjo and the Politics of Sagacity (Columbia University Press, 2001).

版權與身份聲明

本章節為《意志簡史》連載內容,作者 嘉炜 Jiawei(結構性自由意志與共建意識體系的提出者,獨立思想家、《意志回路激活理論》《意識映射宇宙論》原創者,版權所有。

理論原著已在 OSF 存檔確權 :

授權聲明

本作品採用 創用 CC 姓名標示 4.0 國際 (CC BY 4.0) 授權條款 授權。

您可以自由分享(以任何媒介或形式複製、發佈)及改作(重混、轉換、再創作),並可為任何用途使用,包括商業性質。

條件:您必須給予適當的署名,提供指向本授權條款的連結,並註明是否有作出修改。署名方式應包括作者姓名與原始來源連結。

授權條款全文請參閱:creativecommons.org/...

⚠ 倫理与語境提示 ⚠

本節內容可能含有大量爭議性觀點,閱讀時可能需要需結合《意志回路激活理論》《意識映射宇宙論》完整框架解讀,脫離語境引用可能導致與作者原意嚴重偏離。任何基於本理論的公共政策、教育方案或技術開發,應該遵循倫理評估、安全邊界與人文保障原則。溯源與引用方式

引用本章節或相關理論時,請明確作者與原始來源,並附OSF確權鏈接。

示例引用格式:

嘉炜 (Jiawei). (2025, August 2). 《意志回路激活理論 (WCAT)白皮書 - 第三版》. OSF. doi.org/10.17605/OSF...

嘉炜(Jiawei). (2025, August 2). 《意識映射宇宙論 (CMC)白皮書 - 第一版》. OSF. doi.org/10.17605/OSF...

【WCAT官網】了解更多理論出版合作,學術、商業與公益共建項目發展計畫

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 选集

- 来自作者

- 相关推荐