在大阪西成,听见空酒瓶滚动的声音

上午10点,一个皱纹斑驳、头顶光亮的男子倚靠在路边围栏旁,脚边放着半瓶啤酒,用戏谑的眼神打量着来往的行人,嘴里嘟囔着不明所以的话。

不远处,一位身着脏兮兮红裙的女人横穿街道,眼球微凸,头发炸成麻花状的辫子散落着,步伐凌乱。她摇晃着走进了一家便利店。

这里是大阪西城区·西成区爱邻——秋之茶屋。它常被称作“日本的三和”(对应深圳的“三和人力市场”),一个因日结工人聚集而闻名的“贫民窟”。

9月底的一个上午,我徒步走在这片街头。眼前是东倒西歪、饮酒作乐的人群,耳边是乌鸦的叫声,鼻尖飘来西成区特有的“大阪烧”味道——用猪肠、猪肺制作的小吃,因价格低廉而成为劳动者的日常。因吸毒、赌博等纠纷频发,西成警署与东京新宿并称“全日本最繁忙”的警署。

公园、乌鸦与空酒瓶

出行前,网上多有提醒“注意安全”。为避免不必要的麻烦,也出于对当地生活者的尊重,我没有举起相机,只是用眼睛丈量了这里:

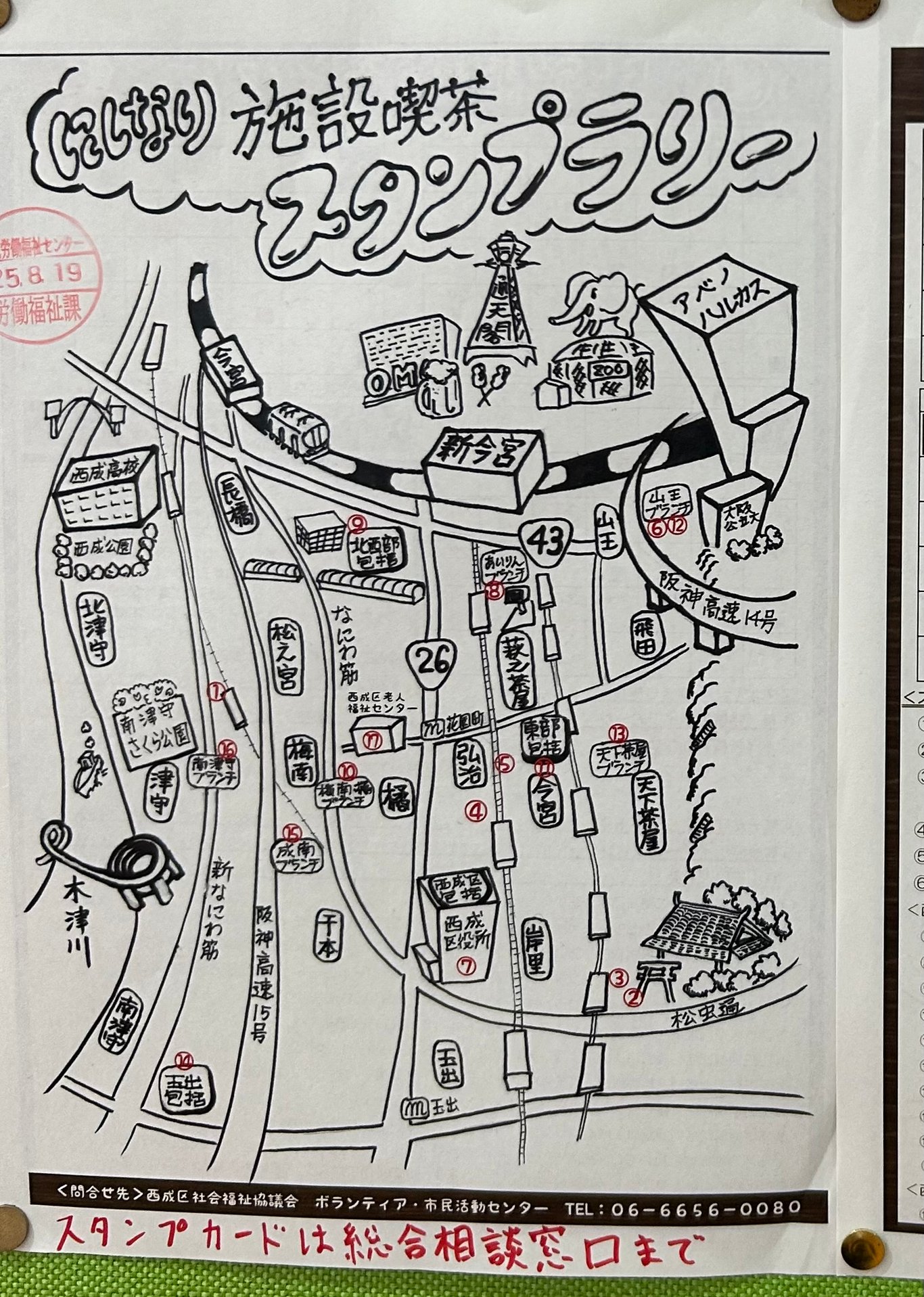

以一处沙地公园为中心,聚集着大多是中老年男性日结工人,以及一群乌鸦。周边街道呈“井”字形铺开,便利店、食肆、廉价旅馆和二手商店林立,也有不少劳动福利机构。表面上,它与其他日本社区差别不大,但空气里弥漫着一股倦怠与尿酸味。

一些短视频喜欢渲染此地如同“炼狱”,路上东倒西歪的这些人,也被他们描绘如“丧尸”。但他们也只是普通人,往前再倒二十年,他们就是我们的朋友,邻居,同事,甚至就是我们自己。他们只是在经济停滞后被遗落,因年迈、病残、学历与技能有限,身体机能日渐衰退,繁华的潮水退去时,他们只剩下街道上滚动的空酒瓶。

制度缝隙里的工人们

在《失去的二十年》中,经济学者池田信夫分析过“临时工”的困境。日本长期奉行“年功序列”和“终身雇用”。表面上,这种制度维护了老员工的稳定,却挤压了年轻人的就业机会。那些无法进入企业成为正式员工的人,只能成为临时工。

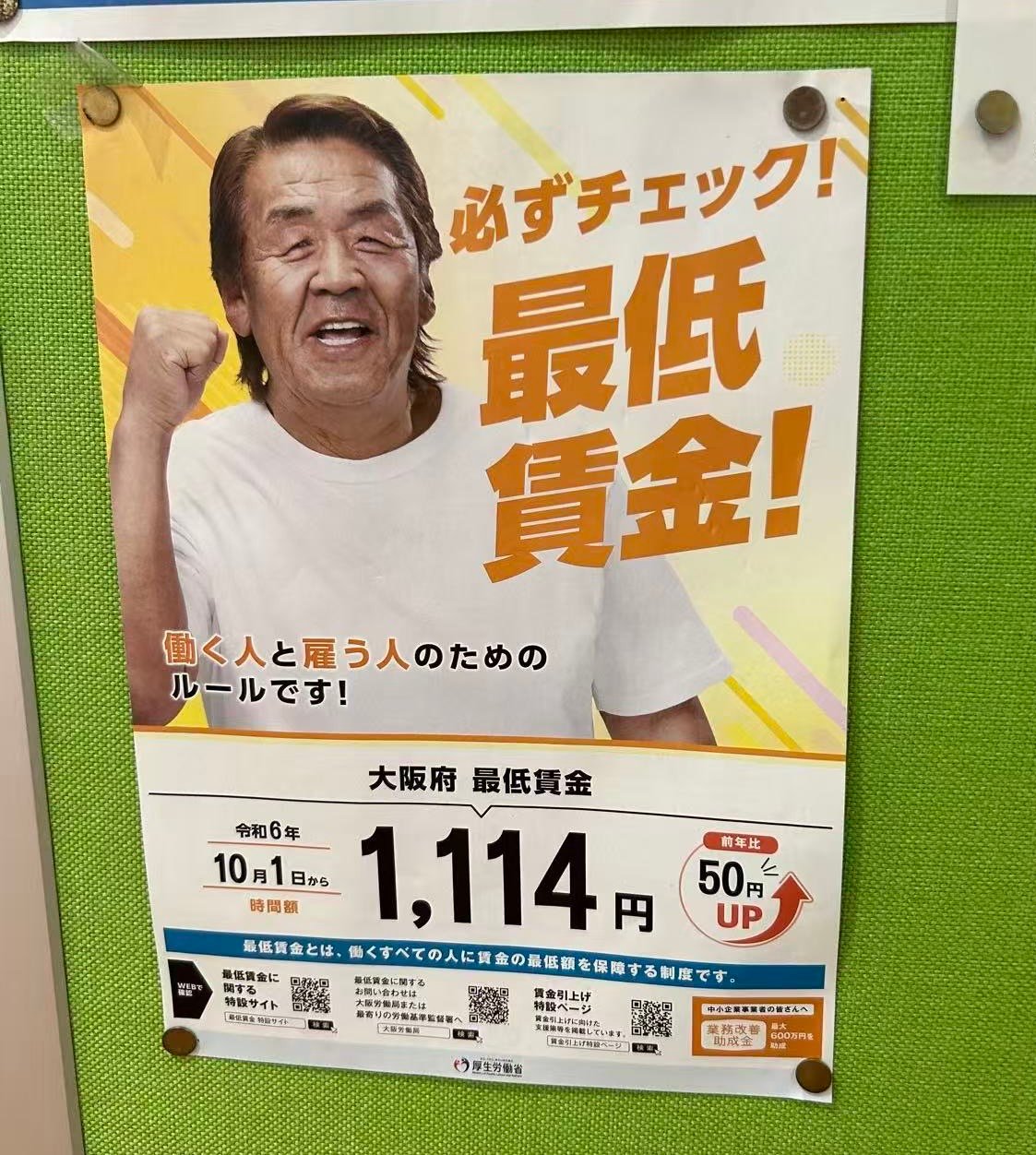

然而,临时工缺乏社会保障,生存与发展皆面临困境。西成区,正是这种制度下的典型产物。日本厚生劳动省曾尝试禁止企业聘用“一日临时工”,以迫使企业雇佣更多固定员工,但因争议过大在国会夭折。毕竟,这只会加剧失业,难以真正促进就业。

池田信夫的结论是:失业问题,本质上是经济停滞的副产品。它带来的不平等,不仅是“穷”与“富”的差距,而是体制内受保护者与体制外被排斥者之间的鸿沟。

他山镜像

这让我不禁联想到近年的中国。

“稳就业”成为关键词,“考公热”愈演愈烈,仿佛在重走日本三十年前的路。

截至2025年,中国灵活就业群体已突破1亿,实际人数更高。社保参保率却长期徘徊在40%左右,意味着超过六千万人游离于保障体系之外——这是当年西成日结工人的“六千万倍”。

与此同时,养老体系也在承压。65岁以上人口突破2.2亿,城镇私营单位工资增速仅有1.7%,养老金缺口预计在2026年或将逼近9000亿元。即便政府不断调整政策,仍难以缓解长期压力。

政策并非“万能药”。当年的日本政治家与经济学家们早就洞悉问题,却难以突破既得利益的阻力。

桥洞下的沉睡者

中午12点,我继续徒步离开西成。桥洞下有人酣睡,卷闸门上贴着日本共产党呼吁提高最低工资的宣传海报。这并非陌生的画面,在无数个别处也在悄然发生。

我拍下照片,一个疑问却挥之不去:

“那些大白天在街头买醉的人,是什么样的心理动因?他们是否觉得,自己早已被时代抛下?”

我想不通,甚至鼓不起勇气去问。这短短半天的西成之旅,让我内心浮现逃开的念头:我只是不想将希望寄望于某个庞大的权力方,被某种强大的势能托起,又抛下。

可能是肚子饿了,我背身离开,脚步加快时,身后传来空酒瓶滚动的声响。清脆,却无力。

很快,被铁道上疾驰而过的列车喧嚣淹没。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!