📝📝:台灣最美的風景是人,但是這個「人」的內容是什麼?|《留學生》導演黃勇嵻專訪

來自馬來西亞東馬古晉的黃勇嵻,用他九年的台灣求學經歷,為我們展現了一個海外華人學子的成長軌跡,同時也深刻反映了兩岸三地文化教育交流的複雜面貌。

黃勇嵻的台灣求學之路始於僑生先修部。在林口度過的那一年秋季班時光,不僅是語言和文化的適應期,更是人生方向的探索階段。

從僑生先修部到世新大學觀電系電影組,這個轉折點標誌著他從一個對傳播領域懵懂好奇的青年,逐漸成長為具有明確專業目標的創作者。

📢📢完整訪談收聽連結:台灣最美的風景是人,但是這個「人」的內容是什麼?|《留學生》導演黃勇嵻:如何接納外籍人士,將是台灣往後十年的難題

台灣流行文化的深遠影響

黃勇嵻的故事揭示了一個重要現象:台灣流行文化對東南亞華人社群的深度影響。

從小學的華小教育到中學階段的獨立中學經歷,馬來西亞華人學子在成長過程中大量接觸台灣輸出的文化產品,包括偶像劇、流行音樂和綜藝節目。這種文化浸潤形成了一種特殊的文化嚮往,驅使許多年輕人選擇來台求學。

在馬來西亞這樣的多元文化社會中,中文教育出身的學生面臨著相對有限的中文閱讀資源。正如黃勇嵻所觀察到的,當地圖書館或書店中,中文書籍僅佔 10%~30% 的比例。

這種資源稀缺性反而增強了對台灣這個中文文化重鎮的嚮往,台灣成為了他們探索中華文化、拓展知識視野的理想目的地。

然而,這種文化認同的建構並非單向的。

隨著時代變遷和地緣政治格局的改變,近年來中國大陸在東南亞華人社群中的影響力日益增強。經濟實力的提升、更優厚的獎學金政策,以及「世界強國」的形象塑造,都使得台灣在吸引馬來西亞華人學子方面面臨新的挑戰。

從《留學生》看見的台灣困境

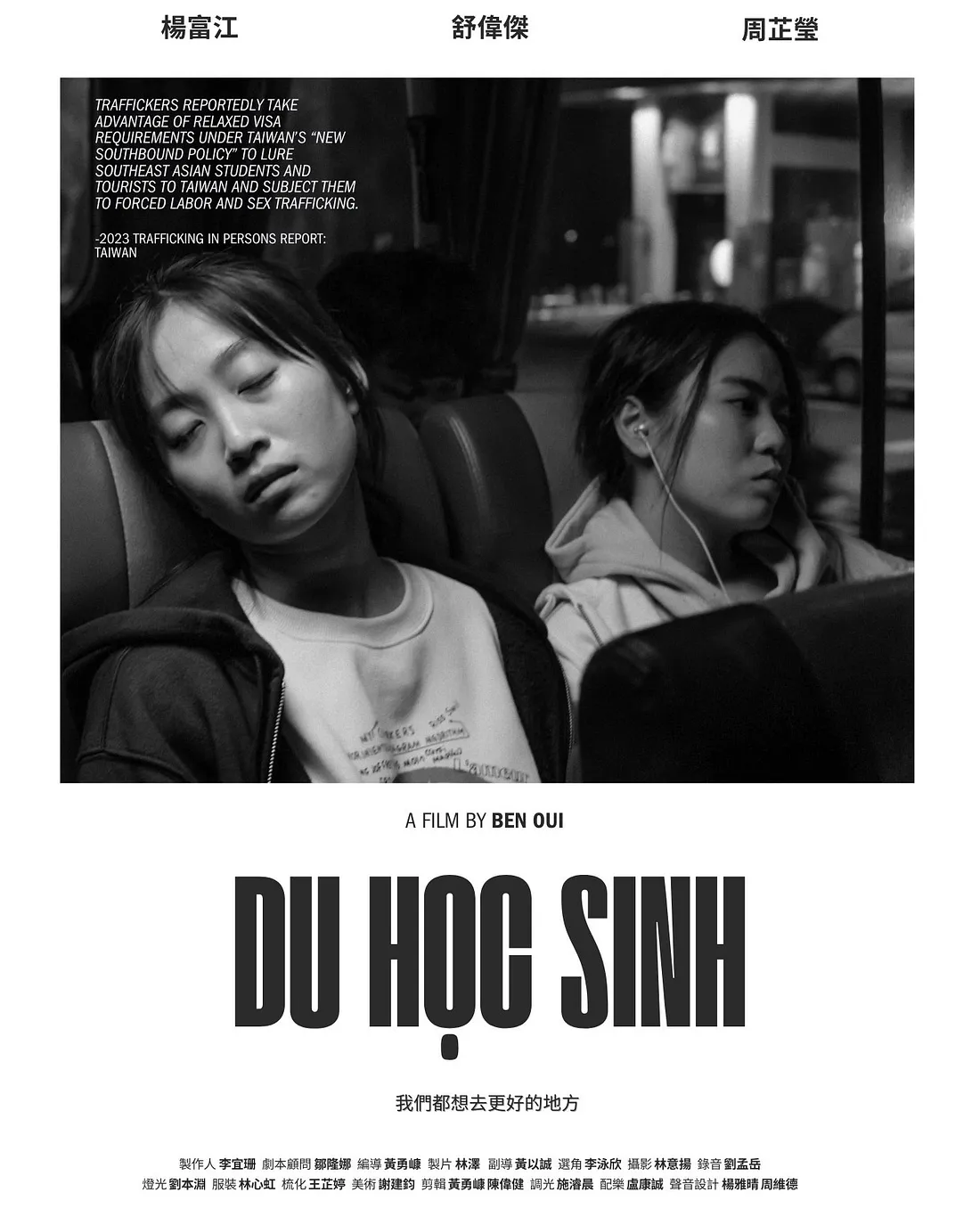

黃勇嵻執導的短片《留學生》,不僅是一部藝術作品,更是一面反映社會現實的鏡子。這部由公共電視「學生劇展」企劃支持的作品,聚焦於外籍學生在台灣面臨的勞工問題、教育與勞動之間的模糊界線。

創作過程中的種種挑戰,從劇本修改、選角困難到拍攝現場的突發狀況,都體現了創作者對真實性的堅持和對社會議題的深度關懷。

影片拍攝過程中最觸動人心的片段,發生在觀景台的哭戲現場。

當女主角(楊富江主演)自然流露出的孤獨感與導演本人的留學經歷產生共鳴時,那種跨越國籍界限的情感連結,正是藝術創作最珍貴的時刻。恰好飛過的飛機轟鳴聲,不僅成為電影中的神來之筆,更象徵著外籍學生承受的無形壓力和孤獨感。

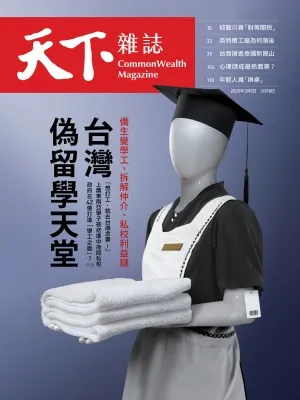

3+4 計畫背後的現實

以國際的視角來看,《天下雜誌》的報導反而揭示了「3+4 計畫」的複雜面向。這個讓外籍學生在台灣念三年高職技術學校、再念四年科大的政策,原意是培養技術人才,但實際執行中卻出現了頗為諷刺的順口溜:

想做工就去台灣

要念書就不會來台灣

對於許多來自經濟相對落後地區的學生而言,來台灣的主要動機可能並非純粹的求學,而是尋求更好的工作機會和生活條件。這種動機本身並無對錯之分,但當教育政策無法有效回應這種現實需求時,就容易產生各種問題。

黃勇嵻提到的關鍵問題是:

這些學生是主動選擇工作,還是被迫接受某些工作條件?他們是否有足夠的選擇權?

這些灰色地帶的問題,不是學校、仲介或學生個人能夠單獨解決的,需要政府層面的政策介入和制度完善。

台灣準備好開放了嗎?

黃勇嵻對台灣未來的觀察頗具前瞻性。他認為台灣在接下來的十年中,將不得不進一步開放,接納更多外籍人士,這意味著台灣社會需要為多元族群的共同生活做好準備。然而,他也坦言「我不覺得台灣準備好了」。

這種準備不足體現在多個層面。

首先是心理準備,台灣社會對於外來文化和族群的接納度,雖然相較於許多國家已經相當開放,但面對大規模的多元化趨勢,仍需要更多的理解和包容。

其次是制度準備,如何在開放外籍人士就業的同時,避免產生新的社會分化和對立,是一個需要深思的政策議題。

黃勇嵻提出的假設性建議是,台灣可能會採用類似日本的模式,限制某些特定工作類別對外開放,以避免與本國人才直接競爭。但這種做法也可能帶來新的問題:

如果外籍人士只能從事條件較差的工作,是否會造成族群間的隔離和不理解?當兩個族群缺乏深度接觸和理解時,小小的摩擦是否會演變成更大的衝突?

《留學生》這部作品在不同社群中引起的反應,台灣觀眾中有人認為影片過於戲劇化,甚至覺得醜化了台灣的留學政策;而在越南社群中,這些故事情節被視為日常生活的真實寫照,沒有什麼特別之處。

面對一些台灣觀眾「既然台灣這麼不好,為什麼不回去」的質疑,黃勇嵻的回應體現了一種成熟的批判態度。他認為,正是因為對台灣有感情,才願意指出問題所在。這種批判不是出於惡意,而是出於希望這個地方變得更好的善意。

重新思考「台灣最美的風景是人」

黃勇嵻提出了一個發人深省的問題:

在當前的時代背景下,「台灣最美的風景是人」這句話中的「人」,到底指的是什麼樣的人?

隨著台灣社會的多元化發展,「台灣人」的定義是否需要重新界定?

外籍移工、外籍學生、新移民,他們是否也是構成這道「最美風景」的一部分?如何在保持本土特色的同時,擁抱多元文化的豐富性,這是台灣社會需要面對的重要課題。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐