漫畫編輯.江上英樹專訪2》不追求連載,而是創作一本漫畫:與松本大洋的交手故事

撰文|馬世儀(文字工作者)

編按:漫畫產業正迎向劇烈的數位變化,編輯的角色不僅是幕後工作者,更是創作與市場之間的關鍵節點。Openbook閱讀誌暑期特別企劃《漫畫編輯:36個實戰直擊Q&A》,邀請日本與台灣的代表性漫畫編輯,從實務出發,深入探討編輯的職能轉型、職涯挑戰與產業觀察。

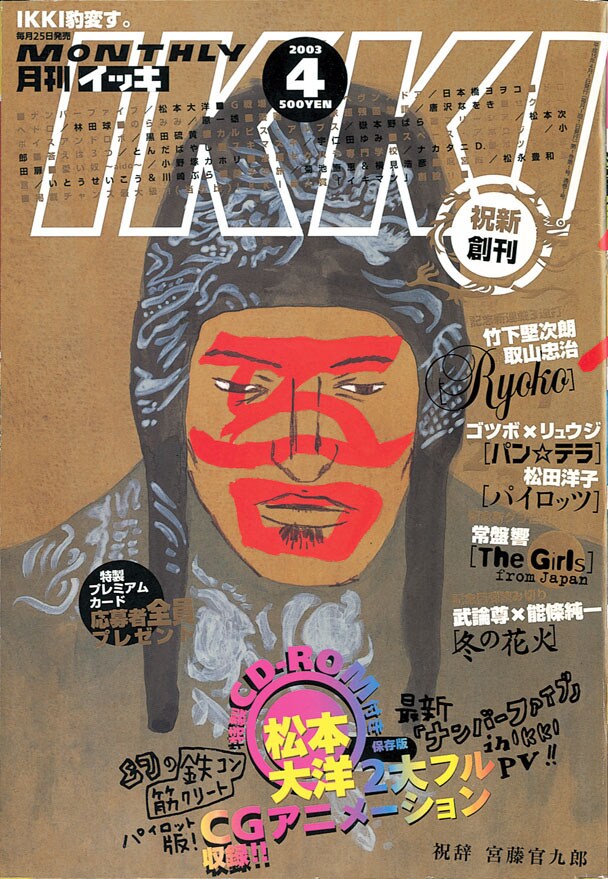

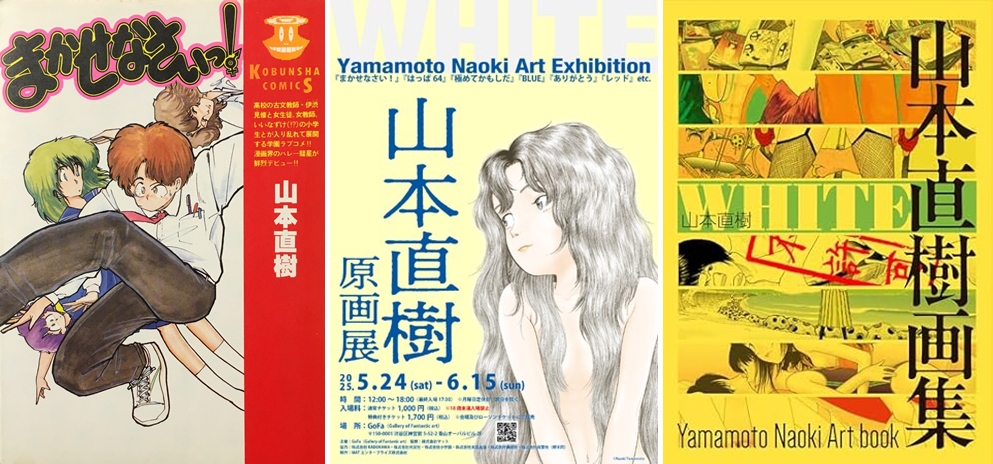

首位重量級嘉賓,是日本資深漫畫編輯江上英樹。他曾任職於小學館,曾與松本大洋、吉田戰車、山本直樹等多位漫畫家密切合作,創刊雜誌《IKKI》並擔任總編輯。他的編輯觀點深具時代性,也兼具對創作現場的體察與文化深度。松本大洋斬獲2025洛杉磯時報年度圖書獎(圖像小說 / 漫畫類)的《東京日日》,其主人翁鹽澤的經歷,便與江上英樹有相仿之處。2024年7月大塊文化第二編輯部總編輯林怡君與譯者馬世儀前往拜訪江上英樹,邀請他回顧編輯經驗的累積,以及與諸多漫畫大師交手的精采故事,適逢《東京日日》最終集第3集出版,大塊文化特別將此內容與Openbook閱讀誌合作刊登,以饗讀者。

➤到松本大洋家裡,把原稿搶過來出版?

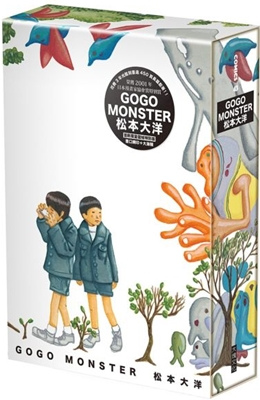

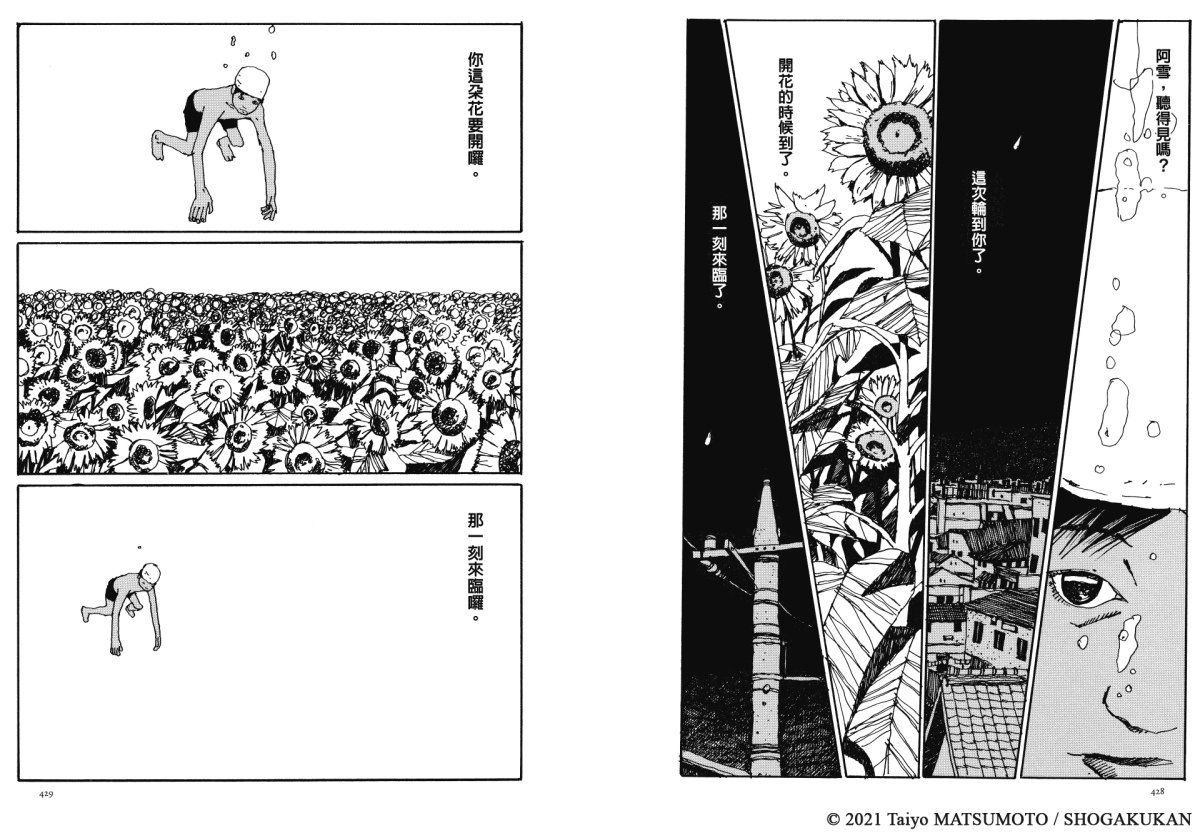

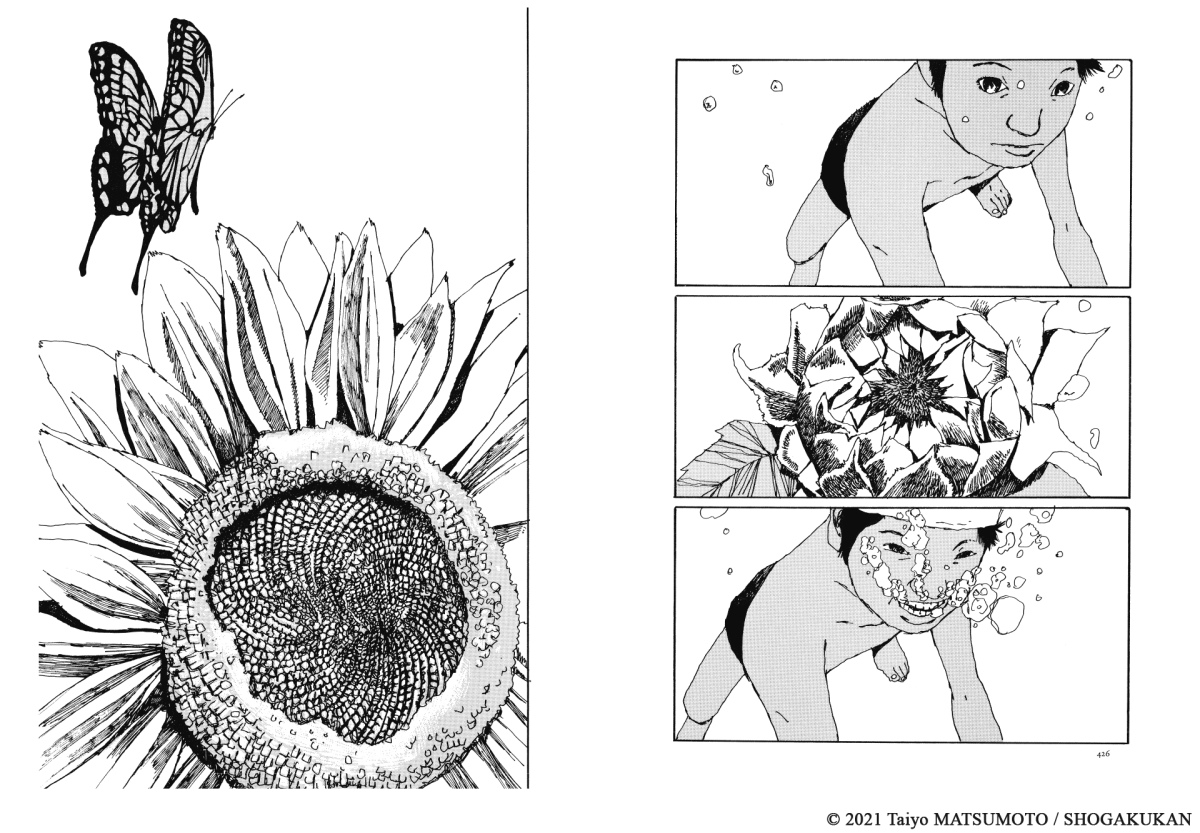

問:請談談您眼中的松本大洋,從最早的合作、期間《GOGO MONSTER》那3年的轉折。我們還曾經聽說這樣的謠言,說最後是您作為本書的責任編輯,到松本老師家中,把老師還不夠滿意的原稿給硬搶過來出版的⋯⋯有這麼一回事嗎?

江上英樹:哈哈哈哈!怎麼可能去幹這麼可怕的事嘛。更別說對方是松本大洋了。

跟大洋先生的交情是⋯⋯他最早是從講談社出道的嘛。我當年是土田世紀老師的責任編輯,大洋就是看了土田老師的作品驚為天人,由於想要在同一本雜誌上出道,就畫了一回完結的短篇作品〈STRAIGHT〉到《月刊Afternoon》的四季獎參賽⋯⋯

編按:《月刊Afternoon》(日語:月刊アフタヌーン),講談社出版的青年漫畫雜誌。創刊於1986年。起初是作為兄弟雜誌《Morning》的二軍刊物開始發行。自創刊以來便舉辦「四季賞」,以培養漫畫家。誌風開放大膽,諸多前衛或是具實驗性質的作品在該誌都拿下相當出色的商業成績。知名的連載作品包括藤島康介的《幸運女神》、岩明均的《寄生獸》、沙村廣明的《無限住人》、東尼獄崎的《岸和田博士的科學愛情》、漆原友紀的《蟲師》等等。台灣國寶級漫畫家鄭問的《深邃美麗的亞洲》亦於1992-1994年在該誌連載。在這部單篇作品之後,於《Morning》上開始《STRAIGHT》的連載,之後也出了兩集單行本,不過這套作品現在已經絕版買不到了。不只是我個人而已,無數的讀者們也希望《STRAIGHT》能夠重出,不過作者本人就是不願意⋯⋯

編按:《Morning》(日語:モーニング),講談社發行的青年漫畫週刊雜誌。1982年以隔週刊創刊,1986年4月起改為週刊發行。創刊初期,編輯部分析了競爭對手小學館《Big Comic》的作品傾向,邀請了以千葉徹彌為首的多位資深漫畫家參與連載,然而創刊號雖曾創下80萬部的銷量,卻在同年內下滑至20萬部。之後,編輯方針調整為「不能只是模仿Big Comic」,改以積極啟用新人漫畫家為主軸,成功在1986年將發行量回升至50萬部。該雜誌有許多作品被改編為電視劇,以各種職業樣貌為題材的「職業漫畫」亦為本誌一大特色。1990年代間更曾引領青年漫畫這一領域之潮流。為日本極具代表性的青年漫畫週刊。知名連載作品包括:川口開治的《沉默的艦隊》、藤島康介的《逮捕令》、尾瀬朗的《夏子的酒》、吉永史的《昨日的美食》、弘兼憲史的《島耕作系列》等等。台灣漫畫家鄭問也是以《東周英雄伝》一作,於1990年3月透過本誌在日本出道。

問:其實我們在做台灣版《東京日日》的時候,「作者簡介」中都還有將《STRAIGHT》列在過去作品欄裡面。但是在做最新這一本的時候,就被要求把這一部作品拿掉。

江上英樹:其實像我現在重新讀《STRAIGHT》還是覺得很讚啊。當初在講談社獲獎的單篇完結版本⋯⋯就算是以現在的眼光來看也依然是很不得了的作品,可是本人一定覺得很抗拒吧⋯⋯

總之,當初看到《STRAIGHT》就讓我注意到這位超酷的新秀。不過一開始不是我去接觸他的,而是另一位小學館的編輯崛靖樹先生⋯⋯松本大洋最早在小學館《SPIRITS》發表的作品應該是《ZERO》吧,我當時就很想去當他的編輯。

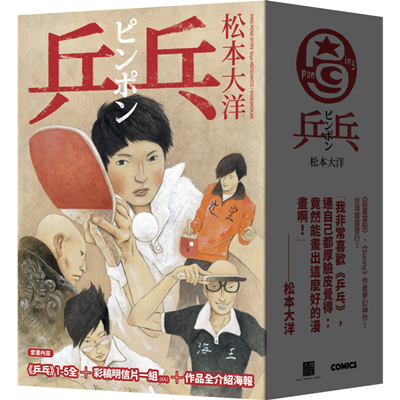

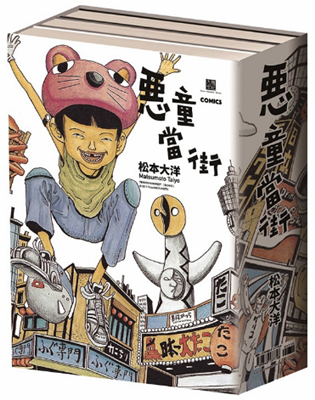

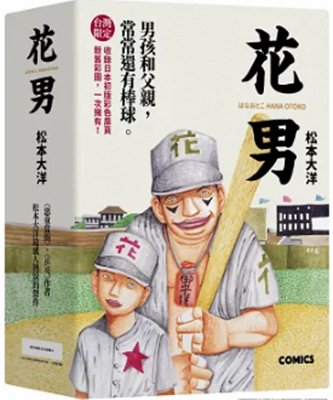

當然崛靖樹也一直是大洋先生的粉絲,從《ZERO》、《花男》、《惡童當街》到《乒乓》,雖然我也在同一本雜誌的編輯部,不過一直沒有直接負責過他的作品。在那之後的《GOGO MONSTER》才讓我直接負責到。

➤「週刊連載」像勳章,卻不一定適合所有創作者

問:聽說在《乒乓》結束之後,松本老師有去參加法國安古蘭書展,當時江上先生您也有跟他去是嗎?

江上英樹:我應該沒有跟他一起去過安古蘭。至少在《乒乓》為止,我都沒有機會直接參與他的作品。是說維基百科上面好像有寫說我有負責《乒乓》⋯⋯不是我寫的喔,然後崛靖樹還為此氣得個半死,一直要我去改(笑)。

總之,世間的確是有些人以為我是《乒乓》的責任編輯,還是要藉這個機會來跟大家澄清一下。

在畫《乒乓》的時候⋯⋯其實應該是在《乒乓》之前就是這樣,松本大洋的創作方式⋯⋯其實大家應該也看得出來,就不是那種量產型的作家嘛。所以從在畫《惡童當街》、《乒乓》那時候就有「追不上週刊連載步調」的跡象了。

花兩個禮拜畫一週份的原稿,等積稿積到一定的程度之後才上連載,等積稿消化到快沒得用了,再安排一段休載的時間讓他重新積稿⋯⋯雖說日本的漫畫業界自古以來就將「週刊連載」的經歷視為一種勳章,但是像大洋先生這樣的創作型態就是不適合週刊的生態嘛。不說別的,像他那樣的作品也很不容易靠助手來協助作畫。

➤創刊《IKKI》:為不適合週刊連載的創作者設計的舞台

問:請問當時松本老師有多少助手呢?

江上英樹:我想想看⋯⋯除了從學生時代就是好友的永福先生以外,應該就一個助手吧。就我的記憶,從角色到背景道路人等等的墨線⋯⋯其實應該全部都是大洋先生他自己畫的。畢竟個人風格那麼強的筆觸,也很難容下別人的畫風。不過好像也有例外,據說女性角色主要都是由他太太,同樣也是漫畫家的冬野女士主筆負責的。

永福一成,1965年生。畢業於和光大學人文學部藝術學科,並修畢東京佛教學院。大學時期曾參加漫畫研究會,1991年以獲得第24屆千葉徹彌獎優秀新人獎的《カラード・ブルー》正式出道。《竹光侍》為其首次擔任原作的作品。冬野さほ。1970年長野縣出生。1988年於集英社的《別冊瑪格麗特(別冊マーガレット)》出道。起初以少女漫畫家身份展開創作,之後逐漸開拓出與一般漫畫相當不同的分鏡手法與前衛描寫風格。如今主要以插畫家身分活動。回到《GOGO MONSTER》來,2000年那時候我做了一本名叫《IKKI》的漫畫雜誌。辦這本雜誌很重要的一個目的,就是為那些明明極為出色優秀,但或許不適合週刊連載的創作者,讓他們有個合適的舞台。

「週刊連載」的確是很不得了的成就與勳章,但也有許多並非將「週刊」視為唯一目標的作家。從一開始的隔月發行到後來的月刊《IKKI》,就是聚集了許多像這樣類型的漫畫家。催生出《GOGO MONSTER》的過程,其實也有點像是這樣的脈絡。

在《乒乓》之後,身為編輯的我很想讓大洋先生能夠不受連載的束縛而直接畫單行本。我也相信漫畫家多少都是憧憬這樣的創作形式。

拿電影來打比方吧,電影是一種封閉的空間裡,從開始到結尾完整在觀眾面前套裝呈現的一種形式。有許多漫畫家也可以不受連載期間來自外界的聲音,讓作品在問世的瞬間,就以最「完整」的型態一次傳達給讀者。

連載當然也有連載的好處,無論是週刊或是月刊,每週每月連載下來,讀者以及編輯的聲音和意見有機會隨時反應出來,能夠幫助創作者在第一時間去調整方向,讓作品愈來愈好看、愈來愈有趣。然而這同時也必須面對降低「完成度」的風險。

我過去曾經與一位非常有名,創作出無數經典作品的漫畫大師合作過,他很善於在作品中埋大量的伏筆,若是運用得當,很多伏筆就會收得非常漂亮。然而在連載的過程中其實也常常出現完全沒被回收的伏筆。對他而言,竭盡全力讓每一期的連載內容緊湊精彩才是第一要務,前後的劇情或是設定上是否有矛盾破綻反倒是次要的考量。

➤畫了半本後,松本大洋:「我想全部重畫」

江上英樹:能夠讓自己從頭到尾全權決定所有的劇情安排與伏筆、負起作品從第一頁到最後一頁的⋯⋯該怎麼說呢⋯⋯像是為讀者提供一個縝密細緻完整的世界,我想漫畫家大都是有這樣的嚮往,會想要嘗試的。當時大洋先生想要試看看這樣畫,我也希望有人能嘗試這樣的創作方式。

說實話,有本錢這麼玩的作家本就非常有限,畢竟畫一部完整的作品需要很長的時間,而在作品完成出版之前等於是完全沒有收入。如果是擁有自己的工作室、有員工要照顧的作家,就必須隨時保持一定的工作量才有可能維持住營運成本。而大洋先生他並沒有太多像這樣的經濟負擔,再加上單行本也賣得不錯,讓他有條件可以嘗試這樣的創作模式。

只是⋯⋯一開始實在是沒想到會花這麼長的時間。照他之前其他作品的步調,近500頁的原稿應該要畫1年多吧,就算畫得再慢一點,2年左右應該也夠了。結果卻花了3年的時間。

我想跟他現在不想讓人去看《STRAIGHT》的原因很像吧,畫到一定的程度後再回過頭去看自己的作品,一定會出現很多不滿意的部份。

如果是在雜誌連載,就算是有不滿意,到了截稿日你還是得要適度地妥協放手讓它過。可是一旦失去「截稿日」這層關卡,會無止境地要求盡善盡美⋯⋯

在製作的過程中,我們當然也持續就每個章節從草圖分鏡做討論修正,不過在差不多畫完半本左右的時候吧,他跟我說想要全部重畫⋯⋯當然最終是被我攔住了啦(笑)。

你剛剛一開始問的那個「有沒有原稿給硬搶過來出版」,要說硬搶過來是太誇張了啦,不過一路用力推著他邁向終點是多少有的。

➤最初的分鏡通常是最精彩的

江上英樹:記得當時井上雄彥老師聽說大洋先生用這樣的方式在畫《GOGO MONSTER》,也曾經表示羨慕得要死,說自己也超想像這樣子畫。然而大洋先生本人在畫完之後也明確表示過,他絕對不會跟人推薦這樣的創作形式。

漫畫創作應該常常碰到這樣子的情況,一旦腦中想到了堪稱傑作的靈感,最早畫出來的草案分鏡稿通常是最精彩的。然而當漫畫家真的開始把這部作品畫成書了,在那個漫長的創作過程中,作品往往會失去一些當初最原始、最純粹的一些什麼。

《GOGO MONSTER》從構思到完成花了那麼長的時間,儘管整體的完成度都更高了,但一定還是有些一開始想要呈現,但最後卻沒有出現在作品中的東西吧⋯⋯

這麼一想啊,漫畫還真的是不簡單。就算是那些來投稿的新人,光是有能力把一篇作品好好畫完就已經是相當不得了的偉業了,更何況是那些職業作家。換作是我,這麼麻煩的工作是絕對幹不下去的。

➤從「把這些內容匯集成書」,變成「讓故事變成什麼樣的一本書」

江上英樹:回到《GOGO MONSTER》,要是一開始是在雜誌上連載,一定會被抱怨頭一兩回缺乏起伏。某種程度我也滿慶幸它沒有被連載的節奏感給干擾到,才得以讓它最終能用這樣的內容問世。最終的高潮竟然畫出了連續好幾頁全黑。一般連載作品怎麼可能讓人這麼玩嘛⋯⋯

話說回來,其實那幾頁原本都有內容、也都有被好好畫上線稿完稿,是在都畫完之後才被塗黑蓋掉的⋯⋯很難想像吧?

總之,也因為不受到連載的影響,所以在規劃這部作品的完成型態時,可以用完全不同於連載作品的思考邏輯來進行。不再是「要怎麼把這些內容匯集成一本書」,而是「想讓這個故事變成什麼樣的一本書」。從裝訂、封面到扉頁,全都是作品創作的一部分⋯⋯大洋先生他自己也說這樣搞實在是太辛苦、再也不會想要玩第二次了,我想他說這句話的時候是認真的。

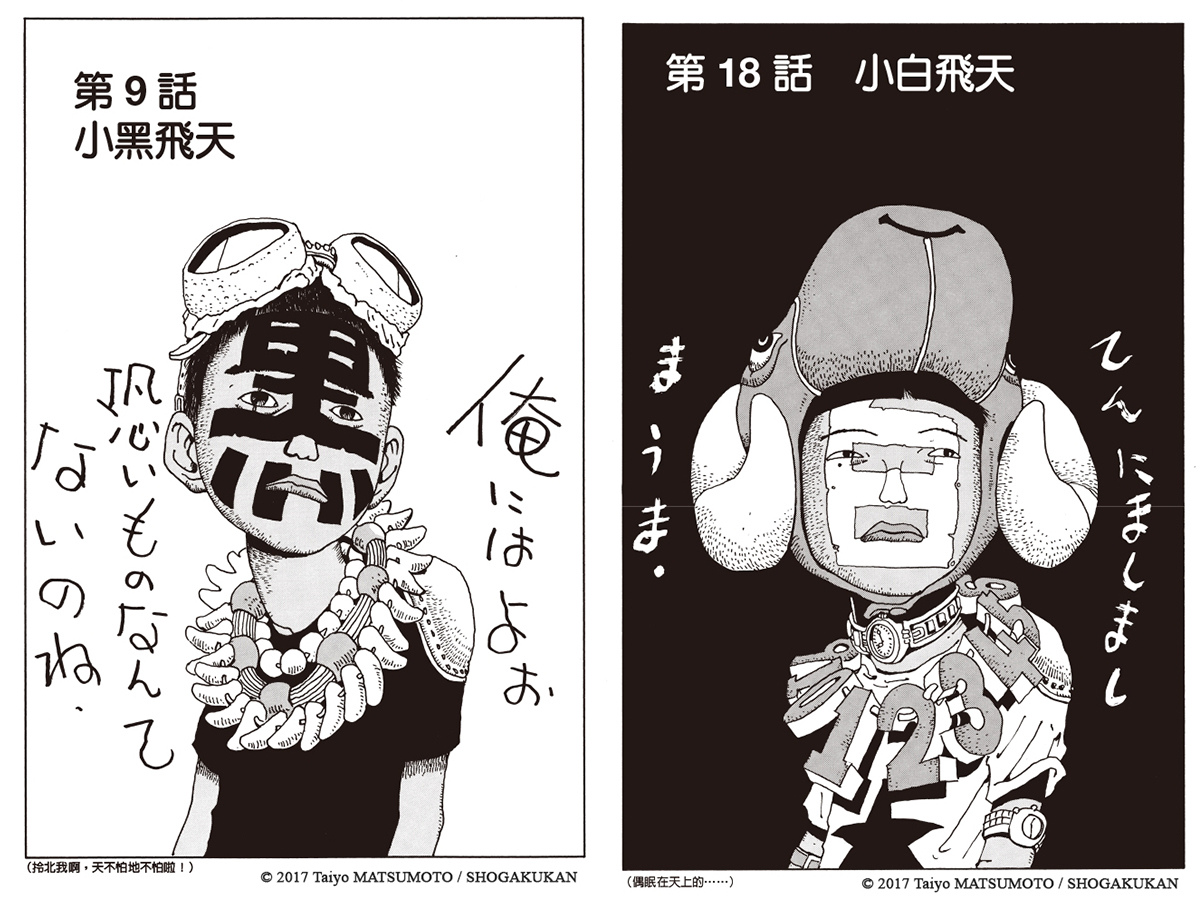

大洋先生在畫《GOGO MONSTER》的那段時間,我應該同時也在規劃《IKKI》的陣容。他在畫完《GOGO MONSTER》之後就來幫忙連載《No.吾》了。不過《No.吾》就不是我擔任責任編輯了,是由編輯組長平井負責。

《No.吾》我也真的非常喜歡⋯⋯這部作品是從2000年開始畫的嘛,其實原本預設的是節奏更明快的動作冒險漫畫才對,不過在隔年2001年碰上911事件,整個世界局勢瞬間變得非常動盪不安⋯⋯

➤浦澤直樹《20世紀少年》與911事件

問:我們也有聽說過,松本大洋老師原本打算在《No.吾》放進更多的動作、戰鬥戲,但是因為911事件的關係,整個作品的走向有了很大的改變。2022年台灣版《No.吾》上市時我們在套書裡送讀者海報,編輯部為這張海報挑了一張十分精彩的戰鬥場面,然而在請小學館確認的時候,那張圖被松本老師否決了。老師自己另外挑了一張「No.王」看著女主角沉睡的圖⋯⋯因為那時候正好碰上烏克蘭戰爭爆發。

江上英樹:果然⋯⋯創作者都會有這種類似的心情呢。說個題外話,911事件發生當天,我碰巧人在浦澤直樹老師的工作室,當時《20世紀少年》才連載開始沒幾年吧⋯⋯

應該正是差不多要畫到「血腥除夕夜」那個東京陷入一片火海場景的時期。而就在當天,我們一起看到新聞畫面⋯⋯大概是第一架已經撞上去,而第二架飛機正接著往大樓飛去時的畫面。浦澤老師他看到畫面後,手上的畫筆就停下來、畫不下去了。

我記得他後來也因此有改掉一部份的劇情安排⋯⋯有一段主角「健兒」彈吉他唱歌的段落,應該就是因為911事件而被畫出來的。漫畫家為了創造筆下的世界,平常就積極地接受各式各樣來自外界的訊息,我想愈是誠懇真摯的創作者,愈是容易受到影響吧。

不管是911事件或是311震災⋯⋯一方面希望能透過作品呈現在那個當下自己最真實的感情與訊息,另一方面,卻又非常抗拒輕易地將實際的事件、以「借景」的方式直接放進自己的作品。

當然會有這樣糾葛的絕對不只浦澤直樹老師而已,一旦意識到自己的作品有可能影響到無數的讀者,因重大事件而在創作時愈加深思考量,好像也是理所當然的事。

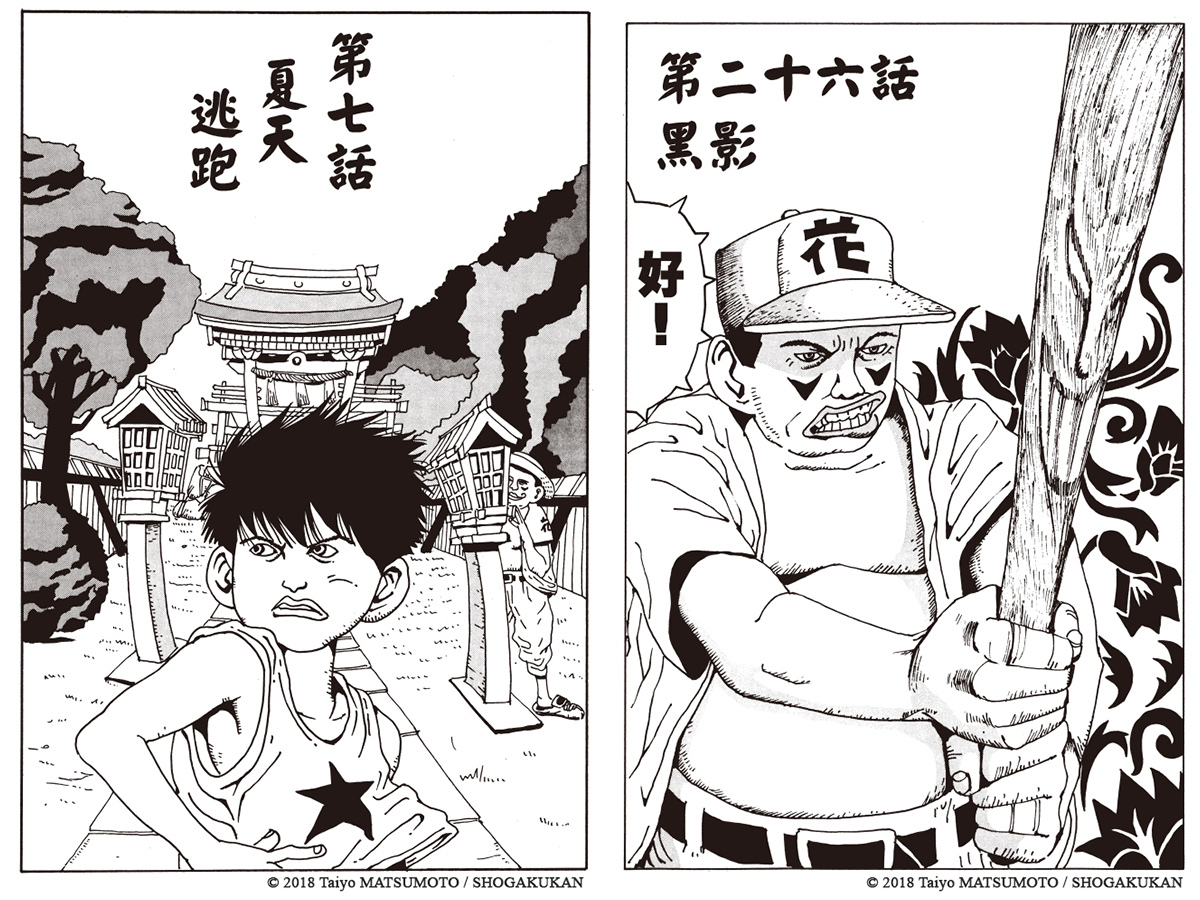

➤從「兩個小男孩」的創作核心到「少年們的群像劇」

江上英樹:好像離題太遠了喔⋯⋯趕快回題吧(笑)。總之《No.吾》因為連載當時的時代背景,作品的氛圍多少就被影響得有些沉重了⋯⋯之後大洋先生與他好朋友永福一成合作《竹光侍》。當時長年擔任過大洋先生責任編輯的崛靖樹先生還在《SPIRITS》,感覺像是好不容易等到《No.吾》畫完,終於有機會把他搶回《SPIRITS》畫了。

《竹光侍》的原作永福一成先生跟大洋先生真的也是老交情了,感覺就像是兩個好朋友一起玩得很開心這樣。話說回來,他們在《竹光侍》中挑戰的畫風也實在是相當大膽呢。

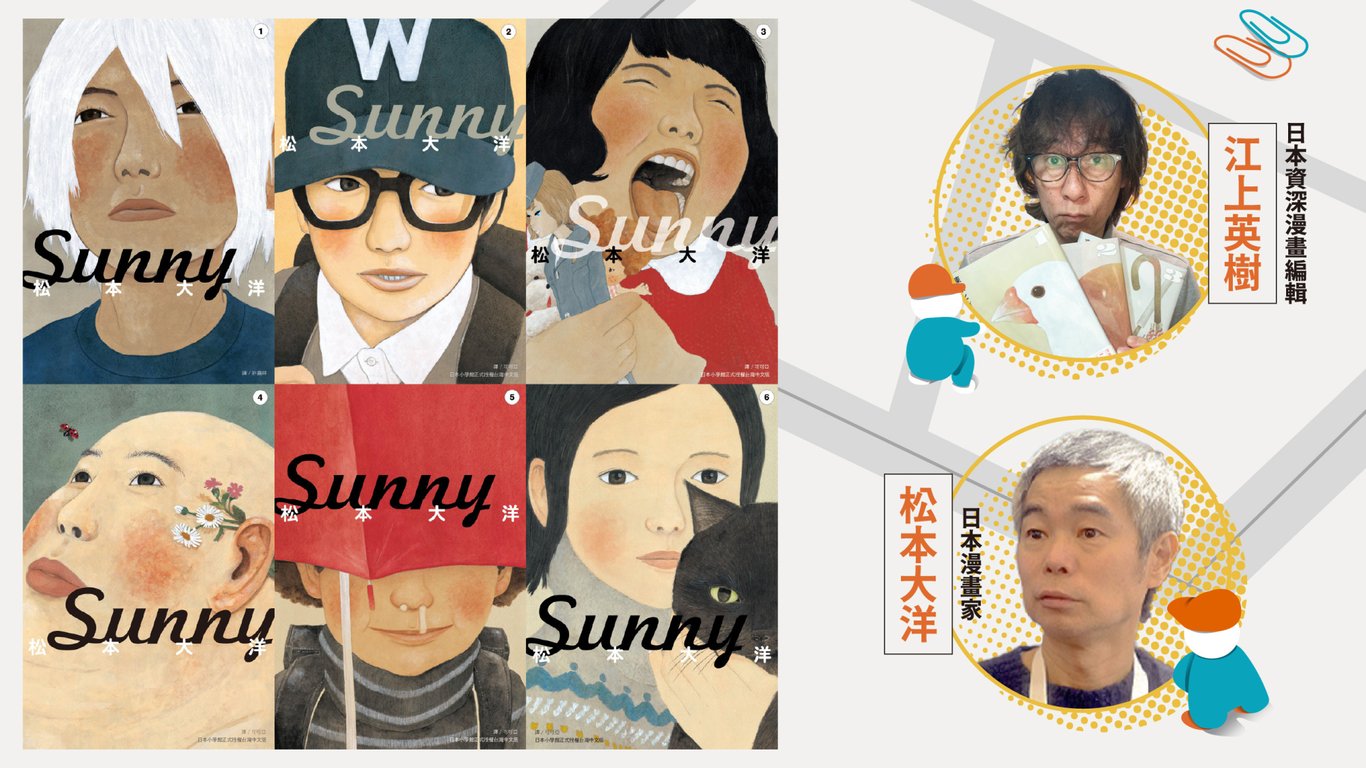

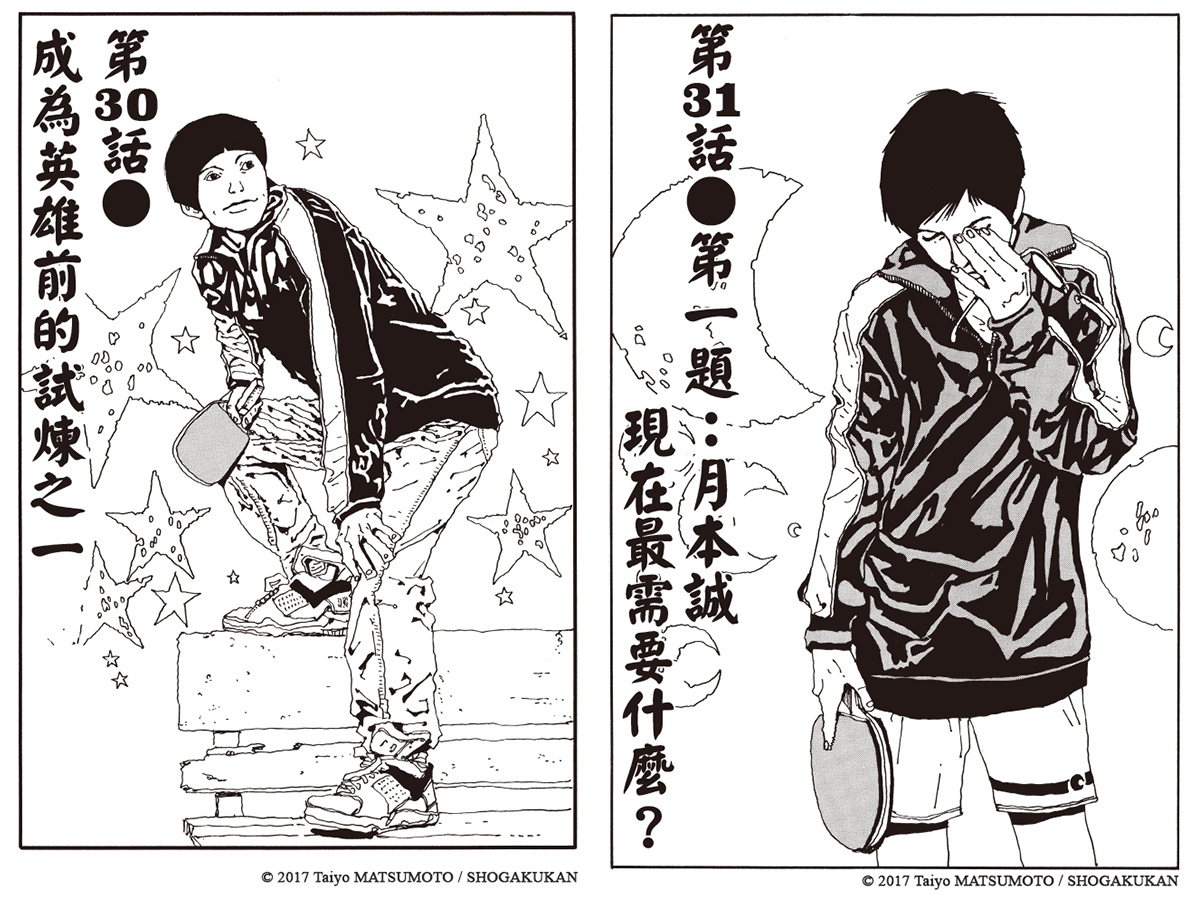

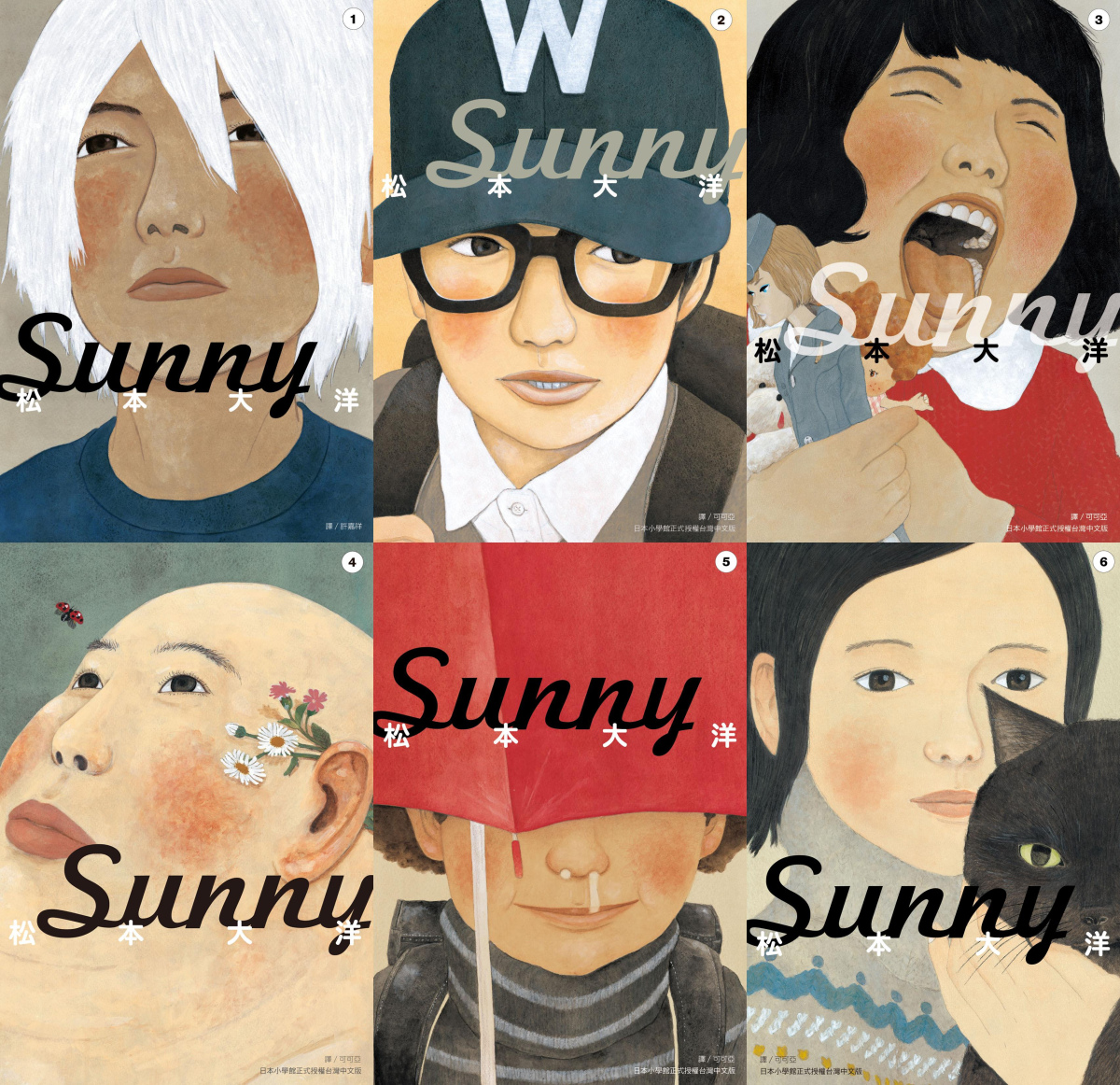

再下一部作品《Sunny》,這部就很難得的是由我身兼雜誌總編與責任編輯的作品了。大家應該看得出來,《Sunny》與大洋先生過去作品的架構一樣,故事都圍繞在兩個小男孩身上。

《STRAIGHT》是如此,《ZERO》中即將引退的拳手五島與新秀特拉比斯的對決也算是這樣的關係,《惡童當街》的小黑小白就更不用說了,之後《乒乓》中的「月」與「星」也同樣套入了這樣的格式。《花男》雖說是父親與兒子的故事,但本質上也是描寫兩個小孩對決的故事。《Sunny》應該可以算是這些以小孩為主體的眾多作品中的集大成吧。

《Sunny》這部作品強烈帶有松本大洋老師童年經歷的色彩。其實老師長年以來一直都想要找機會好好畫這樣題材的作品。當時他就有跟我說,覺得現在可能是畫出這個故事唯一的機會了——直到今天為止,那一切對自己來說都還太真實了,所以沒辦法透過作品觸及這一部份,然而要是錯過現在這個時機,或許就再也沒有辦法畫出童年的自己了。

【番外篇】

〈漫畫編輯.江上英樹專訪1》「最大的壓力,100%來自如何讓作品精彩」維繫住作品的螺絲:編輯〉刊登之後,討論度非常高。編輯部特別再精選訪談中未被整理出來的Q&A,與讀者共享:

➤上窮碧落下黃泉,如何與漫畫家首次接觸

馬世儀:當心中有一位「想和他合作看看」的新銳漫畫家,接觸或提案的過程會是如何呢?

江上英樹:前面提到神保町的漫畫專門書店「高岡書店」,我幾乎每天去那邊翻看新刊漫畫。如果覺得有不錯的,我也還是會買下來,然後想辦法去接觸那位漫畫家。畢竟能出單行本,表示這個人應該已經有畫過幾個月甚至幾年的連載,算是有些經驗的作家。如果這本是講談社出的,那當然不能直接去講談社問「可不可以給我這位作家的聯絡方式?」嘛。

所以只能自己動腦筋、想辦法去找出聯繫方式並設法聯絡上,然後提出企劃,說服對方跟自己合作……接著才總算可以帶著案子去找總編輯,說「我想推出這樣一部新的短篇或連載作品」。最後,也才終於能從被公司指派的漫畫巨匠的作品裡逃出來(笑)。

最初看到感興趣的作品都會煩惱該怎麼聯絡上那位作家,後來發現單行本的後記裡,有時候會有一些線索。我最早聯絡的,是出過光文社單行本的山本直樹老師。他第一部以「山本直樹」名義發表的作品是《まかせなさい!》。因為他以前是用「森山塔」這個名字畫成人漫畫的(儘管當時孤陋寡聞的我連「森山塔」都不知道),作品帶點情色成分,但同時也很有哲學、文學氣息,而且線條也很漂亮,我當時看到就覺得這作品真不錯。

光文社是講談社系的出版社,他們也不可能把聯絡方式給我吧?這時候我發現,單行本後記裡寫到,他朋友幫他寫的解說文提到「他的太太在某出版社打工」。

馬世儀:哇,竟然是從這條線循線追上去的啊!

江上英樹:沒錯。雖然也不是百分之百靠得住,但我就是根據那篇後記裡的提示去聯絡那家出版社,然後設法聯繫到他本人……最後真的見到面了。所幸那時候《SPIRITS》算是滿受歡迎的雜誌,只要以《SPIRITS》的名義開口邀稿,基本上不太會有人拒絕。

就這樣,從「是否願意在《SPIRITS》畫」開始談。當然老師也有其他工作在身,我們就一起討論「從什麼時候開始」去安排時程,也會討論內容方向,「那就照這個感覺走吧」,這樣喬定了,才總算能把這個案子拿去跟主管提案——如果他們看了說「不錯喔」,我才終於能開口問一句「那我可以把那位大師的作品交給別人負責嗎?」這樣(笑)

有點像是……燙手山芋接力賽吧,一路把炸彈往後傳給後輩這樣。嗯……將大師說成「炸彈」是有一點不大妥當啦(笑)。當然,負責大師的作品也是很好的學習機會。不過說真的,還是自己從零開始打造新作比較有意思嘛,工作起來也更有成就感。當然也不是每一次弄出來的新作都會順利啦……但負責大師的作品,真的就是不會想被佔掉太多時間。

➤挖角漫畫名家土田世紀的始末

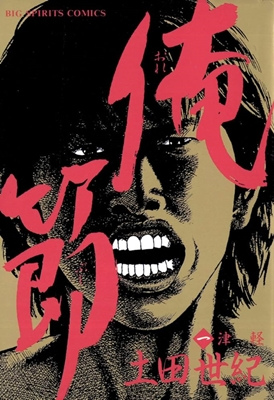

土田世紀。1969年生於日本秋田縣,代表作有《俺節》、《編輯王》、《王牌男公關》、《同じ月を見ている》等作品。被認為是能畫出赤裸且不加修飾的人心、直指人性原貌的漫畫家。江上英樹形容他的作品帶有「泥土般的氣味」。2012年,土田世紀因肝硬化病逝,得年43歲。馬世儀:我在2019年看到一篇網路上的文章,提到您把土田世紀老師從講談社「挖角」過來的故事。說您一拿到聯絡方式,就立刻從東京當天來回到秋田去拜訪他——當時土田老師才剛在講談社開始連載,您還是等了好幾年。在那段等待的時間裡,也不斷定期去秋田拜訪他……能請您再多談談當時的情況嗎?

江上英樹:其實基本上就像那篇文章寫的那樣。我當時真的覺得土田世紀很不錯。應該是《Afternoon》的增刊號之類的吧,他得了《Afternoon》的「四季賞」,得獎作品也刊登在那期裡。我一讀到就被他迷倒了。

馬世儀:一見鍾情了是嗎?(笑)

江上英樹:還真是一見鍾情(笑)。我打從心裡想讓他來幫我們的雜誌畫。但他已經在講談社連載了嘛,自然也不能直接去人家的編輯部要人。就在我煩惱該怎麼辦的時候,剛好在跟漫畫完全無關的雜誌《寶島》上,看到一篇土田世紀的訪談。我就打電話給《寶島》的編輯部,問他「可不可以給我這次採訪裡那位土田世紀先生的聯絡方式?」,結果對方很快就給我了。當然一定是有先經過他本人同意啦。

編按:《寶島》(Takarajima)是日本寶島社自1974年創刊的綜合情報雜誌,以次文化、潮流文化、書籍、漫畫、社會觀察等多元主題為特色,曾為1970年代末到1990年代代表性的青年文化情報誌之一。除刊載社會與時事報導外,也以深入的漫畫與娛樂專題聞名,影響了包括漫畫編輯與創作者在內的廣大讀者層。當時土田老師已經不在東京,而是回到秋田了。我想說那就去秋田吧。那時新幹線也只通到盛岡,從那邊開始要轉搭田澤湖線的特急列車,當天來回。我們是在秋田車站前的某間咖啡店見的面,大概連兩小時都不到吧。彼此認識了一下,然後稍微聊了聊我就回東京了。

馬世儀:那您大概等他等了多久呢?

江上英樹:嗯……應該是兩年左右吧。那時候《永ちゃん》都已經出了。我就是特別喜歡《永ちゃん》的結尾畫面。

編按:《永ちゃん》是土田世紀1988年在《月刊Afternoon》連載的短篇漫畫,描寫在東京打拼失敗後返鄉重新振作的男人,靠著率直的人情味和中古車銷售事業東山再起的故事。展現土田擅長的小人物奮鬥題材與濃厚昭和風情。一開始我注意到他的作品《未成年》,然後還有《永ちゃん》……我是在《永ちゃん》完結之後,才終於去見他。見面的時候時他才剛開始要開始畫《タックルBEAT》,我就想著等他把這一部先畫完再說。

編按:《未成年》是土田世紀於1988年發表的出道代表作,也是榮獲「Afternoon四季賞」的得獎作品。故事以東北的地方城市為舞台,描寫兩名不良少年在狹窄的人生裡掙扎求生、尋找出口的青春群像。作品充滿土田式的「泥臭」筆觸,直白而強烈地傳達年少時的不安、憧憬與衝突。編按:《タックルBEAT》,1989~1990年連載於《Afternoon》,描寫北高橄欖球部逐漸淪為不良少年的聚集地,其中傳聞曾在比賽中釀成悲劇的仁(ヒトシ),為了重拾榮耀、也為了獲得他人認可,挑戰與強校的對抗賽。當面對轉校前所屬的南高橄欖球部,他內心的鬥志與未竟之夢再次被點燃。但他後來又開始了另一部叫《高》的作品,是黑道題材的。我就這樣一直等到《高》也結束了。這些作品實際連載的時期應該都不難查到。

編按:《高》,全2卷,講談社,1990年連載於《Morning》。故事從一場地方祭典一路蔓延到東京塔展望台的極道抗爭。描繪無法在日常窺見的黑道肉搏戰與激烈心理攻防。

其實在他還沒畫完上一部作品以前,我們就已經大概談好要畫什麼題材了。那時土田老師說他想畫演歌題材的作品。當時的《SPIRITS》是主打都會感、很時髦的風格,突然說要畫「演歌」,我一開始有點意外,但同時也覺得這樣很讚。故意選演歌這種題材,在滿是時髦作品的雜誌中插進那種「老派」的反差感,反而讓這部作品變得很新鮮。我想說既然要做,就來給他做大的。所以當時還特地請到演歌界的大師──北島三郎先生來幫這部作品題字。就像這樣為土田世紀老師在小學館的新作品做準備、炒熱氣氛。

北島三郎(1936– ),本名大野穰,北海道出身,被譽為日本演歌界的象徵性人物。自1962年以〈波浪(なみだ船)〉出道以來,以渾厚而富有激情的歌聲,唱出庶民的悲喜、人生的堅韌,長年深受大眾愛戴。〈函館の女〉、〈与作〉等作品至今仍是演歌經典。他同時投身舞台、電影與綜藝節目,並致力於後進指導,留下深遠影響。以「演歌之魂」為旗幟,北島三郎的歌藝和人情味,仍是日本大眾文化裡不可或缺的象徵。馬世儀:您當時大概多久去一次秋田呢?比如說一個月一次之類的?

江上英樹:應該沒到一個月一次吧,不過因為真的很想要他(在我們雜誌畫)嘛,為了表現誠意以及刷存在感,我應該是跑得相當勤的。而且我想對土田老師來說,能在《SPIRITS》連載,應該也是一件滿風光的事。

馬世儀:《SPIRITS》確實給人那種印象呢。

江上英樹:當然在整個過程中,也有討論之後他跟講談社之間該怎麼處理之類的問題,大概這樣持續接觸了差不多兩年。有一次不是在那家咖啡店,而是真的去了老師家。不太記得是吃了晚飯,還是錯過末班車所以留下來過夜了……記憶有點模糊,但確實有去過他秋田的老家。

開始連載之前,因為《俺節》是描寫一個出身自津輕的男生的故事嘛,我們還一起去青森的津輕取材。那時候太宰治的老家「斜陽館」還是一間旅館,我們就住在那兒,還一起泡了澡呢……還真是懷念。總之連載就是在那樣的過程中開始的。

編按:《俺節》(1991–1993,連載於《Big Comic Spirits》)是土田世紀筆下極具代表性的青春演歌漫畫。故事描寫青森出身、胸懷歌手夢想的青年主人公・コージ,懷抱對演歌的熱愛南下東京,在人生邊緣者的世界裡以歌為武器,拼搏求生。粗獷、帶著鄉土味的畫風和熱血敘事,直擊觀者內心,可被視為土田的代表,作品也改編為舞台劇。此作的漫畫編輯即本文的受訪者江上英樹。

➤只有真心相信,才能出口的「我真的很喜歡你的作品」

馬世儀:當作家情緒掉到谷底,開始說些「我真的不行了」「我沒資格活著」這類喪氣話的時候,聽說編輯有時候會需要像個心理諮商師一樣,讓他們重新找回自信、重拾創作的狀態是嗎?

江上英樹:講得好像是什麼專業心理師似地(笑)。不過我覺得這件事的根本還是在於,我手上負責的,基本上都是自己打從心底喜歡的作家。我是發自內心地認為這個人的作品真的好,所以才會想跟他一起合作。沒有這個前提其實很難撐下去。

至少對我來說,我總是抱著「我真的很喜歡這個人的作品」這樣的心情在工作。所以即使對方陷入嚴重的情緒低潮,我也能很自然地說出「你是很有才華的,我真的很喜歡你的作品」這樣的話,而且是完全發自內心。希望他們能相信,也希望這樣的心意能傳達出去。

當然如果是什麼大師級的人物就另當別論了。畢竟在這一行裡頭做了那麼久,難免有機會碰到那種自己不太喜歡、但不得不負責的作家。這種時候工作就會變得很辛苦。因為只要心裡對對方沒有那份「喜歡」,很多事就很容易會卡住。

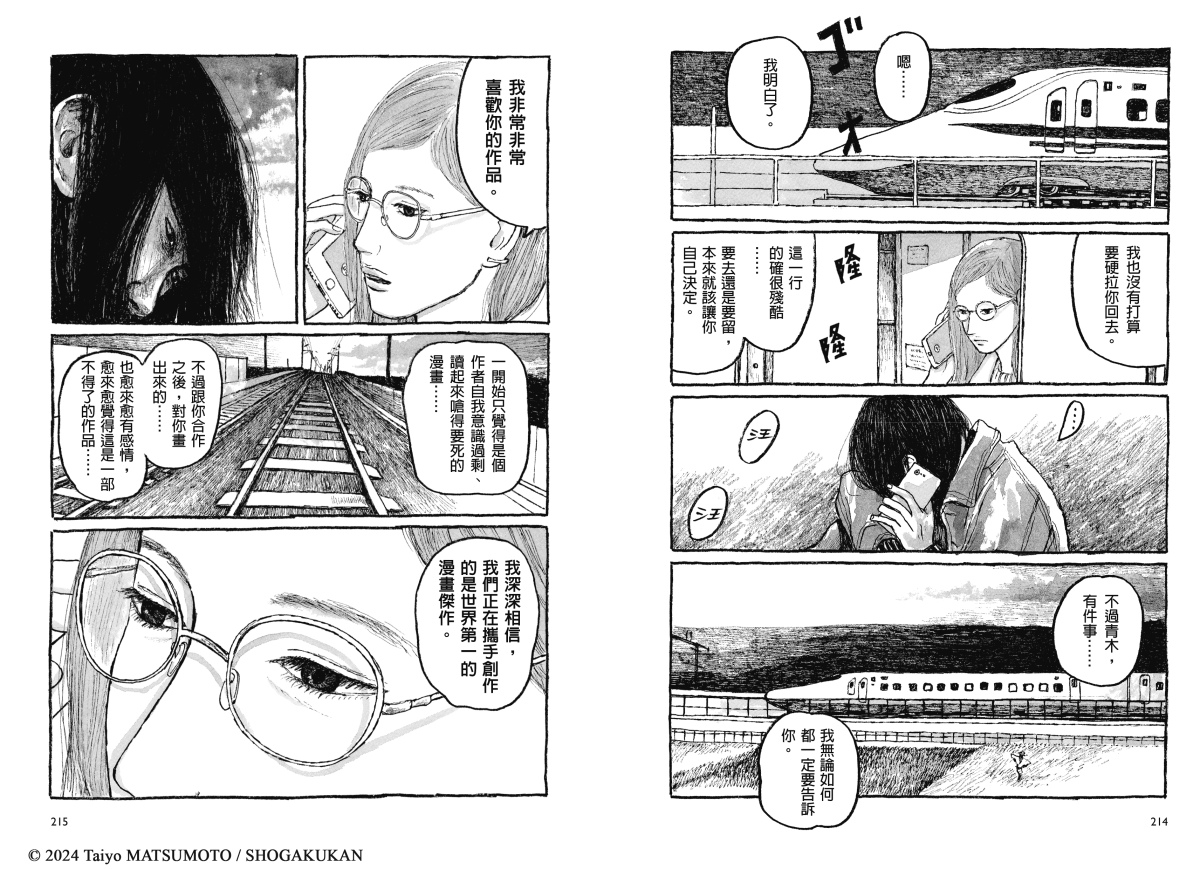

馬世儀:果然,若是少了那份「喜歡」的熱情,是沒辦法真的撐住這份工作的呢。聽到這段話,我馬上想到的就是《東京日日》第2集的最後一回,青木回老家之後,林小姐搭新幹線追去找他的那一幕。他們電話裡的對話,真的就和您現在說的內容如出一轍。

江上英樹:是啊,《東京日日》裡面像這樣描寫「編輯與作家之間各種關係」的場景還蠻多的。其實當作家真的像這個樣子陷入低潮,需要你去幫他做心理諮商的時候,那真的是騙不了人的。說出來的話是不是出自真心,對方其實感覺得出來。到了那種情況,我只能說我真心相信的話,也只會說那些話──「你還有繼續畫下去的能力」「我真的很喜歡你的作品」這樣。

馬世儀:如果不是發自內心的話,還真是說不出來呢。

江上英樹:當然啦,編輯畢竟也是工作,不可能對每一位作家都抱著同樣的愛。但就算不是一開始就喜歡某位作家,也還是可以試著說服自己去找到他作品的優點,試著找出作品中,自己過去可能沒有注意到的特色等等。像這樣的努力,我覺得也是很重要的一環。

就算作家性格比較強硬,或者態度上不太討喜,只要我心裡覺得「他的作品真的很棒」「他的創作才華與他那麻煩的性格是密不可分的(所以也只能認了)」,即使其他編輯都敬而遠之,只要心裡那份「我真的喜歡」是真實存在的,我想我就有信心能夠跟對方繼續合作下去吧。●(全文於2025-07-10Openbook官網首度刊載)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐